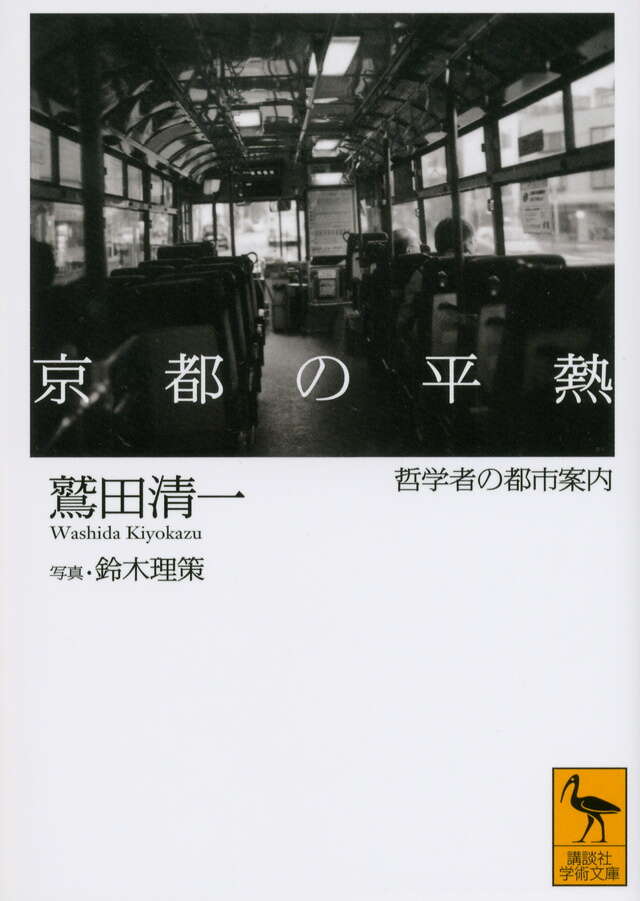

京都の平熱 哲学者の都市案内

キョウトノヘイネツテツガクシャノトシアンナイ

マイページに作品情報をお届け!

古い寺社は多いが歴史意識は薄い。 自然そのものより技巧・虚構に親しむ。 けったいなもんオモロイもんを好み、町々に三奇人がいる。 「あっち」の世界への孔がいっぱいの「きょうと」のからくり。 古い町にあっていまの郊外のニュータウンにないものが3つある。1つは大木、1つは宗教施設、いま1つは場末だ。この3つには共通するものがある。世界が口を空けている場だということだ。……京都という街には、こうした世界が口を空けているところが、まだまだたっぷりある。……ドラマで描かれるよりはるかに、形而上学的に、妖しい街なのである。――<本書より>

TOPICS

京都の平熱――哲学者の都市案内

発売日:2013年04月11日

古い寺社は多いが歴史意識は薄く、技巧・虚構に親しむ。けったいなもんオモロイもんを好み、町々に三奇人がいる。「あっち」の世界への孔がいっぱいの「きょうと」のからくり――。〈聖〉〈性〉〈学〉〈遊〉が入れ子になり都市の記憶を溜めこんだ路線、京都市バス206番に乗った哲学者の温かな視線は生まれ育った街の陰と襞を追い、「平熱の京都」を描き出す。(講談社学術文庫) 古い寺社は多いが歴史意識は薄く、技巧・虚構に親しむ。けったいなもんオモロイもんを好み、町々には三奇人がいる。「あっち」の世界への孔がいっぱいの「きょうと」のからくり――。〈聖〉〈性〉〈学〉〈遊〉が入れ子となって都市の記憶を溜めこんだ路線、京都市バス206番に乗った哲学者の温かな視線は、生まれ育った街の陰と襞を追い、「平熱の京都」を描き出す。