マイページに作品情報をお届け!

維摩経の世界 大乗なる仏教の根源へ

ユイマキョウノセカイダイジョウナルブッキョウノコンゲンヘ

- 著: 白石 凌海

紀元1~2世紀頃、インドで興起した大乗仏教。それまでの教理を批判し、自利よりも利他行を強調する考え方は広く中国・日本にも及ぶ教えとなった。同時代にその教理は「法華経」「涅槃経」「華厳経」などの経典にまとめられたが、日本では「法華経」「勝鬘経」とともに「維摩経」の三経を仏教の根本として聖徳太子が注釈を加えている。

本書の主題「維摩経」はやはり紀元1~2世紀頃の成立とされ、支謙(3世紀)、羅什(4~5世紀)、玄奘(7世紀)らが漢訳するなど、大乗経典のなかでも特に重要な経典であったが、もともとサンスクリット語で記された原典はこれまで存在が知られていなかった。それが2001年、大正大学の研究チームによってチベット・ポタラ宮の書庫でサンスクリット語写本が発見され一大ニュースとなった。

その経典のなかで教えを説くのは、在家仏教者でありながら悟りを開いたとされるの「ヴィマラキールティ(維摩詰)」である。病を得た維摩のもとへ、世尊シャーキャムニの指示により訪ねてくる弟子・シャーリプトラ、マハーカーシュヤパや文殊菩薩たち。そこで繰り広げられる弟子や文殊たちと維摩との真理に関する問答。核心にあるのは「空」「煩悩即菩提」の思想であり、菩薩とはなにか、仏国土とはなにかという大問題が展開されるが、それぞれの場面は芝居仕立てによって読む者・聞く者を強く惹きつけていく。

本書は、サンスクリット語原典写本からの和訳を引用しつつ、人びとに強烈なインパクトをもたらす大乗仏教の利他行思想を紹介する。

- 前巻

- 次巻

オンライン書店で購入する

目次

第一章 サンスクリット語写本の『維摩経』

第二章 「煩悩即菩提」という根本認識

第三章 菩薩のありようと仏国土の現れ

第四章 大乗経典は仏説か

第五章 ヴァイシャーリーの大城で――維摩と声聞との出会い

第六章 文殊が維摩を見舞い談論する

第七章 不可思議という解脱とは?

第八章 行くべきでない道を行く菩薩

第九章 維摩の沈黙を称える文殊――入不二法門への答え

第十章 園林での世尊・弟子たちと維摩

書誌情報

紙版

発売日

2019年11月13日

ISBN

9784065178904

判型

四六

価格

定価:2,145円(本体1,950円)

通巻番号

714

ページ数

320ページ

シリーズ

講談社選書メチエ

電子版

発売日

2019年11月12日

JDCN

06A0000000000161921N

著者紹介

1948年群馬県生まれ。中央大学卒業。大正大学大学院博士課程修了後、デリー大学へ留学。Ph.D取得。専攻はインド哲学、仏教学。現在、真言宗・正泉寺住職。 著書・訳書に『仏陀を歩く』『仏陀、南伝の旅』(ともに講談社選書メチエ)、『インド 死を生きる』『インド 輪廻に生きる』(ともに明石書店)、『五輪九字明秘密釈の研究』(ノンブル社)などがある。

オンライン書店一覧

関連シリーズ

-

安藤礼二 空海

-

輪廻の思想

-

仏教名言辞典

-

はじめての大乗仏教

-

仏教の歴史 いかにして世界宗教となったか

-

般若経 空の世界

-

お経 天台宗

-

仏教の常識<座右版>

-

仏教「死後の世界」入門-美しく生きて美しく死ぬ

-

仏像でわかる仏教入門

-

日常語からわかる仏教入門

-

ほとけさまの智恵と慈悲

-

仕事がつらいときに読む仏教の言葉

-

この人を見よ ブッダ・ゴータマの生涯

-

大乗仏教の誕生 「さとり」と「廻向」

-

大仏師運慶 工房と発願主そして「写実」とは

-

朝鮮仏教史

-

教えて、釈先生! 子どものための仏教入門

-

空海の哲学

-

菩薩 由来と信仰の歴史

-

仏教入門

-

住職という生き方

-

親の姿,子の心

-

三人の天使 好胤説法二十章

-

悟りとは決心すること

-

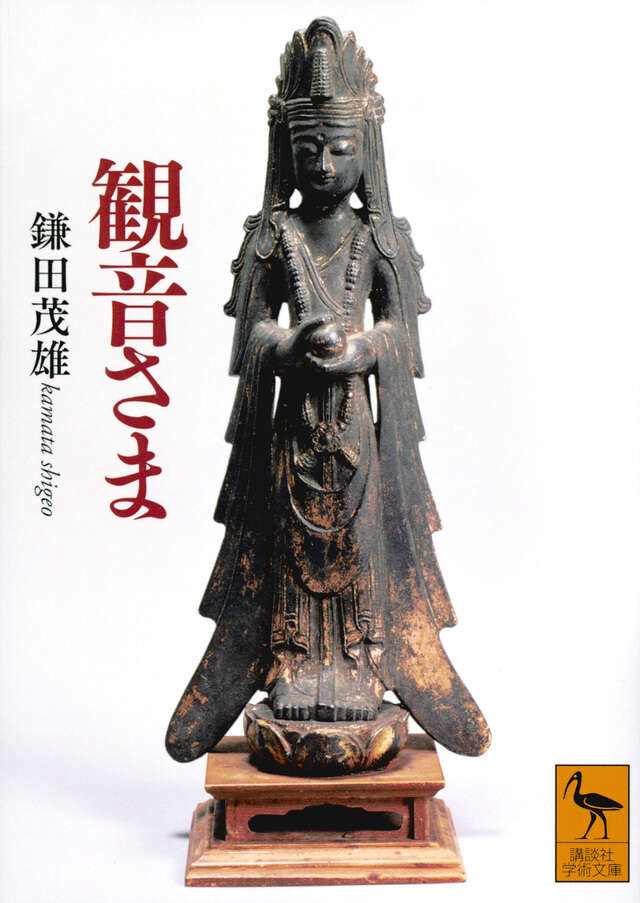

観音さま

-

密教の水源をみる 空海・中国・インド

-

差別の超克

-

戦国僧侶列伝

-

仏法の種まき

-

だから仏教は面白い!

-

密教とマンダラ

-

善の根拠

-

鎌倉仏教への道 実践と修学・信心の系譜

-

老荘と仏教

-

本願寺

-

法句経

-

仏法僧とは何か 『三宝絵』の思想世界

-

仏典のことば さとりへの十二講

-

仏陀 南伝の旅

-

仏教民俗学

-

仏教発見!

-

仏教の真実

-

八宗綱要

-

入門 哲学としての仏教

-

日蓮 その生涯と思想

-

日本仏教の思想

-

道元入門-生の充実を求めるために

-

東大卒僧侶の「お坊さん革命」―お寺は最高のエンタメ発信地

-

池田魯参 般若心経

-

須弥山と極楽 -仏教の宇宙観-

-

神さまが嫌う最悪参拝 仏さまが喜ぶ最良参拝

-

笑う禅僧─ 「公案」と悟り

-

慈悲

-

私だけの仏教 あなただけの仏教入門

-

誤解された仏教

-

玄奘三蔵

-

空の思想史

-

空と無我 仏教の言語観

-

一冊でわかる! 「仏教」って何?

-

阿弥陀経

-

マンダラの謎を解く-三次元からのアプローチ

-

ポケット般若心経

-

![バウッダ[佛教]](https://dvs-cover.kodansha.co.jp/0000211453/romcQDi9u9qPBIg00Fk3UFyQQWrhWIEaj4YuWdFO.jpg)

バウッダ[佛教]

-

そうだ、お寺に行こう! 悩んだとき、落ち込んだとき、心が晴れ

-

こころ自由に生きる練習 良寛88の言葉

-

かたよらない こだわらない とらわれない 般若心経の力

-

お経

-

『涅槃経』を読む

-

「般若心経」を読む