新刊書籍

レーベルで絞り込む :

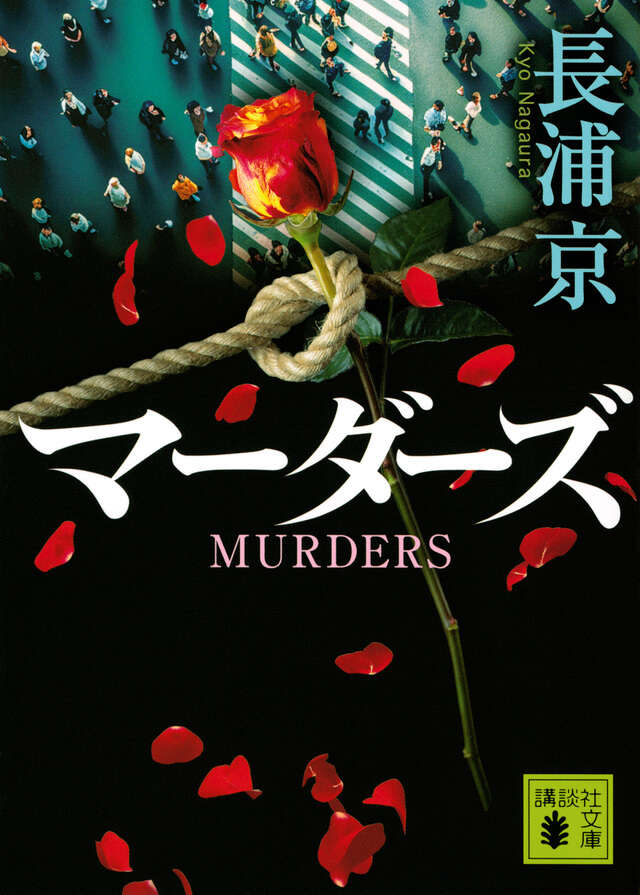

2023.06.15発売

マーダーズ

講談社文庫

大藪賞受賞作『リボルバー・リリー』が2023年行定勲監督で映画化決定!

気鋭の作家による衝撃の問題作。

この街には複数の殺人者がいる。彼らが出会うとき、

法では裁き得ない者たちへの断罪が始まる――。大藪賞作家が現代を舞台に描く圧倒的犯罪小説!

デビュー2作目『リボルバー・リリー』でいきなり大藪賞受賞!

ストーカーに襲われる女性を助けた夜から、

商社マンである阿久津清春の日常は狂い始める。

ブラウンの瞳と褐色の肌を持つその女、

柚木玲美は言った「あなたが殺人犯だと知っています」

17歳の夏、清春は人を殺していた。誰にも知られず――。

意図的に清春に近づいた玲美は、その「事実」と引き換えに、

母の死の真相と行方不明の姉の捜索を依頼する。

パートナーとなるのは、かつて実兄の殺害容疑をかけられた組対五課の刑事・則本敦子。

彼女もまた、過去の事件の証拠を玲美に握られていた。

異様な関係で結ばれた三人の捜査は、いくつかの未解決事件を掘り起こし、

やがて社会に潜む、起こしてはならない者たちを呼び寄せてしまう……。

この10年で日本全体の殺人認知件数は1万288。検挙率の平均は98%。

単純計算で206人の殺人犯が捕まっていないことになる。

また、年間約17万人が死因不明の異状死として届けられるが、解剖に回されるのはわずか12%。

およそ15万の「異状死体」が、詳しく調べられないまま死因を特定されている。

イギリスでの解剖率は約40%、アメリカで約60%、北欧では90%を超えるところもあり、

他の先進国と比べてこの数値は異様に低い。

つまり、この国では多くの「死」が見逃されている可能性があるのだ。

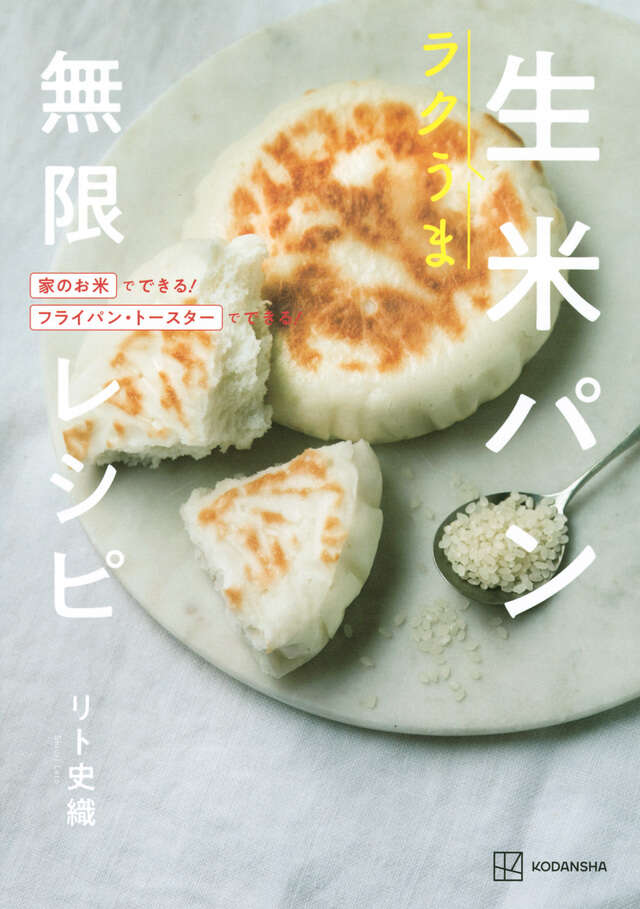

2023.06.15発売

ラクうま 生米パン 無限レシピ 家のお米でできる!フライパン・トースターでできる!

本書の生米パンの「いいところ」

★フライパンやトースターでOK⇒「手軽」!

★家のお米ですぐにできる⇒「経済的」「安心」「気軽」!

★材料をミキサーに入れて混ぜるだけ、こねなくてよし。発酵は一度だけ⇒「簡単」「時短」

★すべて植物性素材を使用。小麦、卵、乳製品、白砂糖は全メニュー不使用

★翌日もおいしい、冷凍もOK

★原料がお米なので和のお総菜を挟んでもマッチするおいしさ

★身近な材料で、バリエーション豊かに(米、塩、糖類、油、水分、イースト)

驚くほど簡単で、とびきりおいしい47品!

さらにディップやスープなどの“パンのおとも”13品付き。

ご飯を炊くように作れるパン、できました!

【メニューの一例】

フライパンでできる・・・13品

基本の平焼きパン、玄米パン、大豆パン、バナナパン、黒糖くるみパン、紅茶パン、おやき etc.

トースター(オーブンでも)でできる・・・34品

豆乳ちぎりパン、メロンパン、レモンクリームパン、ねじりパン、エピ カレーパン、ベーグル etc.

スープやディップなども13品

2023.06.15発売

テレビマガジンデラックス 260 決定版 全ウルトラマン パーフェクト超百科 増補三訂

講談社の絵本

初代ウルトラマンから最新のウルトラマンブレーザーまで、全ウルトラヒーローが大集合。戦力・能力のひみつがばっちりわかるぞ。

全ウルトラマンがくりだす、全必殺技や超ぶき、特殊能力を大公開した1冊だ。すぐ、よもう!

★主要収録作品 ウルトラマン/ウルトラセブン/帰ってきたウルトラマン/ウルトラマンA/ウルトラマンタロウ/ウルトラマンレオ/ザ☆ウルトラマン/ウルトラマン80/ウルトラマンUSA/ウルトラマンG/ウルトラマンパワード/ウルトラマンティガ/ウルトラマンダイナ/ウルトラマンガイア/ウルトラマンゼアス/ウルトラマンネオス/ウルトラマンナイス/ウルトラマンボーイのウルころ/ウルトラマンコスモス/ULTRAMAN(2004)/ウルトラマンネクサス/ウルトラマンマックス/ウルトラマンメビウス/ULTRASEVEN X/ウルトラマンゼロ/ウルトラマンサーガ/ウルトラマンギンガ/ウルトラマンギンガS/ウルトラマンX/ウルトラマンオーブ/ウルトラマンジード/ウルトラマンR/B/ウルトラマンZ/ウルトラギャラクシーファイト/ウルトラマントリガー/ウルトラマンデッカー/ウルトラマンブレーザー

2023.06.15発売

高瀬庄左衛門御留書

講談社文庫

第165回直木賞候補作、第34回山本周五郎賞候補作。「本の雑誌」2021年上半期ベスト10で第1位!

第9回野村胡堂文学賞、第15回舟橋聖一文学賞、第11回「本屋が選ぶ時代小説大賞」をそれぞれ受賞。

美しく生きるとは、誇りを持ち続けるとは何かを問う、正統派時代小説。

神山藩で、郡方を務める高瀬庄左衛門。50歳を前にして妻を亡くし、

さらに息子をも事故で失い、ただ倹しく老いてゆく身。残された嫁の志穂とともに、手慰みに絵を描きながら、

寂寥と悔恨の中に生きていた。しかしゆっくりと確実に、藩の政争の嵐が庄左衛門を襲う。

「心が洗われる」というのは、こういう感覚を言うのだと実感した。ーー作家・江上剛(朝日新聞2021年6月5日)

この人がこれから作品をどんどん出していくのがドキドキするし嬉しい。すごい時代に立ち会っている気がする。

次回作も必ず読みたい! ーー北上次郎(YouTube「北上ラジオ」)

誰でも歳を取れば、違う生き方もあったのではとの悔悟を抱くもの。

その迷いにどう向き合うか。考えさせられた。ーー記者・佐藤憲一(読売新聞2021年1月19日)

私は、作者がこれからの時代小説界をリードしていく存在になることを信じて疑わない。

ーー縄田一男(産経新聞2021/2/21)

美しい物語だ。穏やかで、静かで、そして強い物語だ。ーー大矢博子(「小説すばる」3月号)

生きることの喜び、悲しみ、諦め、希望をすべてのみ込んだ時代小説ーー内藤麻里子(毎日新聞2021/2/7)

主人公もさることながら脇の人物たちもよく書き込まれ魅力がある。ーー川本三郎(毎日新聞2021/2/20)

人はどう生き、どう老いていくべきかの指針となる。(紀伊國屋書店仙台店 齊藤一弥さん)

全日本人に読んでほしい。(旭屋書店池袋店 礒部ゆきえさん【ダ・ヴィンチニュース2021年3月6日】)

心情が清らかに流れ続けながら、激動の大河浪漫があり、心奪われました。ずっと浸っていたいこの至福の感覚を、

たくさんに人に味わってもらいたい。(うさぎや矢板店 山田恵理子さん)

様々な制限の中で生き、迷いながら歩み続け、心のわだかまりが少しずつ溶ける有り様に、自分の心にも穏やかな風が入り込んだ。時代小説のすばらしさを感じた。(正文館書店本店 鶴田真さん)

厳しい現実を突き付けながらも生きることの温かさと優しさを感じさせてくれる。(くまざわ書店錦糸町店 阿久津武信さん)

2023.06.13発売

受験精が来た!

ふとしたことがきっかけで、あこがれの麻田君が名門・白金学園白金中学を受験することを知った主人公の希望は中学受験を決意!でも、勉強の仕方がわからない、時間もない、お金もない、受けた塾のテスト結果も最悪!!でも、あきらめきれない希望は祈る気持ちで神様にお願いしたところダッフルコート姿の受験の妖精、「受験精」が現れて・・・・・・!?こうして始まった希望の中学受験ライフの行方は?第5回青い鳥文庫小説賞銀賞を受賞した親子で楽しめる、勉強法のヒントや受験に役立つ情報が満載の作品です!!

<小学上級・中学から すべての漢字にふりがなつき>

2023.06.13発売

レーエンデ国物語

文芸(単行本)

行こう、あなたと。

家を抜け出して、少女は銀霧が舞う森へと旅に出る。

絶賛沸騰の王道ファンタジー!

全国で続々☆第1位☆

紀伊國屋書店ベストセラー(2023年6月2週・小説部門)

丸善丸の内本店(6/22~6/28 フィクション部門)

三省堂書店池袋本店 (6/12~6/18 文芸書部門)

読書メーター読みたい本ランキング(単行本部門週間 2023年4月28日ー5月4日)

―――

続々推薦の声!

「この波瀾に満ちた別世界を

ヒロインとともに歩めるのは

読者(あなた)の特権です」

――田中芳樹(『アルスラーン戦記』)

「魅せられた。

銀呪の地、レーエンデに。

ファンタジーはこうでなくっちゃ!」

――柏葉幸子(『霧のむこうのふしぎな町』)

「読後、放心し、

空を見上げ、トリスタン、と呟く」

――恒川光太郎(『夜市』)

「これから寝床に入る者は幸福だ。

朝よ来るなと怯える夜も、この物語があればいい!」

――紅玉いづき(『ミミズクと夜の王』)

「懐かしい幻想の薫りに浸る、幸せな読書でした。

――行こう。恐ろしくも美しい、レーエンデの国へ」

――柳野かなた(『最果てのパラディン』)

―――

〈あらすじ〉

異なる世界、聖イジョルニ帝国フェデル城。

家に縛られてきた貴族の娘・ユリアは、英雄の父と旅に出る。

呪われた地・レーエンデで出会ったのは、琥珀の瞳を持つ寡黙な射手・トリスタンだった。

空を舞う泡虫、乳白色に天へ伸びる古代樹、湖に建つ孤島城。

その数々に魅了されたユリアは、

はじめての友達、はじめての仕事、はじめての恋を経て、

やがてレーエンデ全土の争乱に巻き込まれていく。

2023.06.13発売

きみと100年分の恋をしよう きみがいるから

青い鳥文庫

コンビニでの大事件、「ゆづしお」の危機!!

どうする、天音!?

わたし、鈴原天音。伊吹くんとおなじ高校をめざす決心をした、中3の秋。

「チームメロス」に大事件が起こったの! 酔っぱらいにからまれた栞を助けて、柚月くんが大ケガ!!

その上、さらなる試練が訪れて……。責任を感じて、柚月くんに別れを告げた栞。

えっ、ウソでしょう!? そんなのダメだよ! どうしよう、伊吹くん。

大切な親友「ゆづしお」の危機! わたしたちには、何ができる……!?

〈小学中級から、すべての漢字にふりがなつき〉

2023.06.13発売

塔の上のラプンツェル 世界につながるディズニーストーリー

講談社の絵本

「どの映画がいちばん好き?」

「お気に入りのプリンセスは?」

そんな一言から、世代も国も超えて会話が広がっていく、

とても大きなパワーがディズニー作品にはあります。

このシリーズの読書体験が、グローバルな未来を生きるお子さまたちにとって、

コミュニケーションの”種”となりますように。

さぁ、夢あふれるディズニーストーリーの世界へ!

----------------------------------------------------------------------------------

ディズニーのおはなしを読んで、世界への扉をひらこう!

<このシリーズの特徴>

■世界中で特に人気の高い選りすぐりの作品を、大きな絵で楽しめる絵本にしました。

■本文には、小学1年までの漢字(ふりがなつき)を使用しています。

■読みきかせはもちろん、ひとり読みの練習にも最適です。

カバー付き上製本・フルカラー25ページ

サイズ:横214ミリ、縦185ミリ

対象年齢:4~7歳

<『塔の上のラプンツェル』あらすじ>

森の奥深く、人目を避けるようにしてたたずむ高い塔。

そこには、金色に輝く“魔法”の髪を持つ少女ラプンツェルが暮らしていました。

18年間一度も塔の外に出たことがないラプンツェルは、毎年自分の誕生日になると夜空を舞うたくさんの灯りに、特別な想いを抱き、今年こそは塔を出て、灯りの本当の意味を知りたいと願っていました。

そんな中、突然塔に現れた大泥棒フリンと共に、ついに新しい世界への一歩を踏み出します。

初めての自由、冒険、恋、そして、彼女自身の秘められた真実が解き明かされ……?

2023.06.13発売

左巻キ式ラストリゾート

星海社文庫

伝説的奇書、ここに再誕!!!

ゼロ年代の衝動の総てを詰め込んだ、異能・海猫沢めろんの伝説的デビュー作、これが最終版にして完全版!

2023.06.12発売

ベストカーのトラックマガジンfullload VOL.49

自動車雑誌の中でも多くの支持を頂いているベストカーが自信をもってお送りするトラック情報誌です。

最新トラックの新車紹介から道路行政、ドライバーの本音など、業界ナンバーワンのトラック誌は多彩な内容で充実度満点!

■【試乗】標準キャブ一新で派生車種も充実した新型いすゞエルフを試す!

■【解説&試乗】13年ぶりに復活したUDトラックスの旗艦 クオンGW 6×4トラクタを試す!

■【解説&試乗】日本で唯一の中型EVトラック 三菱ふそうeキャンターEX

■【特集】日野プロフィアZ FCV等 国内外の燃料電池トラック最新情報

■【超重量物輸送の世界】日鋼トラックが導入した新型コンビネーショントレーラ

■【ビルダーの一台】パブコの4軸低床アコーディオン幌車

■【速報】ボルボFH&FMX 2023年モデル

■【新タイヤレスキューの現場報告】第41回 リトレッドタイヤ

他にも多彩な連載でトラックの情報をお届け致します。

2023.06.10発売

小説の未来

講談社文芸文庫

村上春樹『スプートニクの恋人』、村上龍『希望の国のエクソダス』、川上弘美『センセイの鞄』、大江健三郎『取り替え子』、高橋源一郎『日本文学盛衰史』、阿部和重『ニッポニアニッポン』、町田康『くっすん大黒』、金井美恵子『噂の娘』、吉本ばなな『アムリタ』など、1990年代の日本文学を深く読み込んでその本質を読解したうえで、現代文学に初めて接する若者の読者に紹介できるレベルまでやさしく丁寧に伝えようとして書かれた、実験的でありつつも実践的な文芸批評の傑作。

2023.06.09発売

千葉ジェッツ 佐藤卓磨

B.LEAGUE B1所属『千葉ジェッツふなばし』きっての超イケメン選手・佐藤卓磨。

2023年、最前線で活躍を遂げる佐藤選手の1日に密着し、完全オリジナルのデジタル写真集を制作いたしました。

バスケコート上で魅せる凛とした勇ましい姿と柔らかな素顔とのギャップを超接近撮。

ユニフォームを纏う姿は勿論のこと、今回は佐藤卓磨選手ご本人がセレクトした貴重な私服姿もたっぷり収録してお届けいたします。

全60ページのオリジナルデジタル写真集。

佐藤卓磨選手の等身大の姿が楽しめる、ファン必見の一冊となっております。

撮影協力:ROCK ICE BACE

2023.06.09発売

藤本沙羅(ミスマガジン2022審査員特別賞) ヤンマガアザーっす!<YM2023年20号未公開カット> ヤンマガデジタル写真集

写真集・画集

ヤンマガ本誌グラビアの未公開カットを蔵出し!

ミスマガジン2022審査員特別賞の藤本沙羅ちゃんが、文学少女シチュエーションで新たな魅力を発揮!

こんな沙羅ちゃんはじめて! 絶対に見逃せません!

※本作品はヤンマガWebで公開された同タイトルグラビア(無料版+有料版)のデジタル写真集です。

2023.06.09発売

三野宮鈴(ミスマガジン2022読者特別賞) ヤンマガアザーっす!<YM2023年19号未公開カット> ヤンマガデジタル写真集

写真集・画集

ヤンマガ本誌グラビアの未公開カットを蔵出し!

ミスマガでグラビア初挑戦後、進化を続ける“おすず”こと三野宮鈴ちゃん。

この春高校を卒業した、オトナの魅力マシマシグラビアをご堪能あれ!

※本作品はヤンマガWebで公開された同タイトルグラビア(無料版+有料版)のデジタル写真集です。

2023.06.09発売

菊地姫奈(ミスマガジン2020ミス週刊少年マガジン) ヤンマガアザーっす!<YM2023年19号未公開カット> ヤンマガデジタル写真集

写真集・画集

ヤンマガ本誌グラビアの未公開カットを蔵出し!

ミスマガ2020ミス週刊少年マガジン・菊地姫奈ちゃんがヤンマガ帰還! 初ソロ表紙を飾りました!

ドラマにCMに大活躍、ひとまわりもふたまわりも大きくなって帰ってきてくれたヒナちゃんの魅力が詰まった撮り下ろしをお届け!

※本作品はヤンマガWebで公開された同タイトルグラビア(無料版+有料版)のデジタル写真集です。

2023.06.09発売

バラの世界

講談社学術文庫

冬のバラを好み、わざわざエジプトから取り寄せていたという皇帝ネロ。晩餐会で天井から大量のバラの雨を降らせ、客を窒息させたほどの愛好家だった暴君ヘリオガバルス。古代ローマ人は悪酔い防止にバラの花冠が効くと信じ、中世の詩人や作家、画家はこぞってバラを描いた……。ただの「花」がなぜ憧れの象徴となり、かくも人々を虜にし続けるのか。野生から改良種まで、世界の多様な品種を眺めつつ、はてなき美の世界を旅する!

まえがき

第1章 クノッソス宮殿の謎

クノッソス宮殿/青い鳥/それはバラか、バラなら/バラとする根拠/ロナ・ハースト/バラは単なる花

第2章 ギリシアとバラ

テオフラストス/バラを詠む/バラ熱の兆し/何が魅力か

第3章 ローマとバラ

高貴な花へ/日常を飾る花に/休日はペストゥムで/ローマのバラとは/バラの花環/生活に欠かせぬ花に/バラの下で

第4章 バラの植物学

レーダーはいった/バラの容姿/バラの葉/托葉/バラの花

第5章 バラの園芸化の歴史を辿る

八つの野生種/一八六七年/グループとは/オールド対モダーン

第6章 オールド・ガーデン・ローズ

ローザ・ガリカ/バラ水のバラ/ジョセフィーヌの幸運/2000を超す園芸品種/ダマスクバラ/バラ戦争/マルメゾン庭園のダマスクバラ/秋に返り咲くダマスクバラ/秋に咲くダマスクバラの再来/ローザ・アルバ/ボッティチェルリの『ヴィーナス誕生』のバラ/<ジャンヌ・ダルク>/キャベジ・ローズあるいはセンティフォリア

第7章 モダーン・ガーデン・ローズの黎明期

コウシンバラとは/ハーストの見解/コウシンバラの標本/英国のコウシンバラ/英国外でのコウシンバラ/二つのチャイナ・ローズと二つのティー・ローズ/スレーターズ・クリムソン・チャイナ/パリ自然史博物館の標本/カルカッタ植物園/パーソンズ・ピンク・チャイナ/ヒュームとパークスのティー・ローズ/ノワゼットバラの誕生/ブルボン

第8章 バラの花譜

バラの画家ルドゥーテ/マルメゾンの館/フランスのバラ図譜/英国のバラ花譜/ドイツ・オーストリアのバラ花譜

第9章 世界の野生バラ

〇中国のバラ

〇ヒマラヤのバラ

〇西アジアのバラ

〇ヨーロッパのバラ

〇アルプスのバラ

〇ヨーロッパのノバラ

〇アメリカのバラ

〇アパラチアのバラ

第10章 日本のバラ

ノイバラ/テリハノイバラ/ミヤコイバラ/ハマナス/サンショウバラ/カカヤンバラ

第11章 バラの現在・未来

2023.06.09発売

ツァラトゥストラはこう言った

講談社学術文庫

本書『ツァラトゥストラはこう言った』がニーチェ畢生の書にして、ドイツ文学史上屈指の作品であることは言を俟たない。故郷を捨てて山に入ったツァラトゥストラは「私は惜しみなくあげたいし、頒かち与えたい。人間たちのあいだで賢者がもう一度愚かさを愉しみ、貧者がもう一度豊かさを愉しむようになるまで」という言葉とともに山から下り、人間たちの世界に入っていく。「神の死」を告げ、しかし人類は現状に甘んじることなく高みを目指して進んでいくべきだとする「超人」の思想を伝えるツァラトゥストラは、生きとし生けるものは現状以上を目指すという原理、すなわち「力への意志」の原理に「超人」が基づいていることを説く。しかし、没落を始めるツァラトゥストラは、この世に新しいものなど起こらず、すべては同じことの繰り返しであるという「永遠回帰」の思想にたどりつく――。

生田長江による最初の邦訳(1911年)以来、すでに本書の日本語訳は15種類を数える。そのすべてに目を通した上で作られた本訳書は、21世紀にふさわしい日本語で「声に出して読める翻訳」を実現するものである。学術文庫『愉しい学問』の訳者が満を持して送り出す、渾身の訳業!

[本書の内容]

第一部

ツァラトゥストラの序説

ツァラトゥストラは語る

三段階の変身/徳の講座/背後世界論者/肉体の軽蔑者/情熱にひそむ喜びと苦しみ/青ざめた犯罪者/読むことと書くこと/山に立つ樹/死の説教者/戦争と戦士/新しい偶像/市場のハエ/純 潔/友/千の目標と一つの目標/隣人愛/創造者の道/老いた女と若い女/毒ヘビにかまれる/子どもと結婚/自由な死/惜しみなく与える徳

第二部

鏡をもった子ども/至福の島にて/同情者たち/司祭たち/有徳者たち/汚い奴ら/毒ぐもタランチュラ/有名な識者たち/夜の歌/舞踏の歌/墓の歌/自己克服/崇高な人/教養の国/純粋無垢の認識/学 者/詩 人/大いなる出来事/占い師/救 い/賢い世渡り法/最も静かな時

第三部

放浪者/幻影と謎/不本意な幸福/日の出前/卑小にする徳/オリーブ山にて/通り過ぎるということ/離反した者たち/帰 郷/三つの悪/重さの地霊/新旧の石板/快復しつつある人/大いなるあこがれ/もう一つの舞踏の歌/七つの封印

第四部・最終部

蜜の捧げ物/助けを求めて叫ぶ声/王たちとの対話/ヒ ル/魔術師/失 業/最も醜い人間/進んで乞食になった人/影/正 午/歓迎のあいさつ/晩 餐/高等な人間/憂鬱の歌/学 問/砂漠の娘たちのもとで/目覚め/ロバ祭り/夜の放浪者の歌/しるし

訳 注

訳者あとがき

索 引

2023.06.09発売

妖怪学とは何か 井上円了精選

講談社学術文庫

妖怪博士の妖怪退治!!

「コックリ」「天狗」「狐憑き」から、「妖怪屋敷」「西瓜(スイカ)の幽霊」「経を誦(よ)む古木」まで、全国の妖怪事象を蒐集しつつ、御一新の世になお蔓延る迷信を一網打尽にせんとした奇特な哲学者を突き動かしたものとは一体何だったのか?

「妖怪学講義録」「おばけの正体」など、妖怪学の創始者・井上円了の精華をオリジナルに厳選した、決定版アンソロジー。

[目次]

編者序文

妖怪談

妖怪学講義録

『妖怪学雑誌』論説

(真怪論/妖怪学と諸学との関係/忘憂術/論怪)

おばけの正体

補遺

(妖怪学講義細目/妖怪学講義参考書目/井上円了調査地一覧)

注

2023.06.09発売

異国の夢二

講談社選書メチエ

竹久夢二(1884-1934年)は、「夢二式美人」と呼ばれる美人画で今日も人気が高い。『夢二画集 春の巻』(1909年)がベストセラーとなって一躍その名を知られ、「大正ロマン」を象徴する存在となった夢二は、その他にも児童向け雑誌や詩文の挿絵を描き、書籍の装丁、広告をはじめとするグラフィックデザイン、雑貨や服飾のデザインを手がけ、「民衆芸術」と「産業美術」に数々の功績を残した。さらには詩や童話といった文筆活動も積極的に行い、詩「宵待草」(1918年)は曲を付されて大衆歌として日本全国に及ぶヒットとなる。

その夢二が晩年になって「外遊」を行ったことは、あまり知られていない。1931年5月に出国し、アメリカ西海岸に到着した夢二は、慣れない異国に戸惑いながらも翌1932年9月にはヨーロッパに渡り、ドイツ、チェコ、オーストリア、フランス、スイスといった国をまわった。折しも、ナチスが政権を獲得した翌1933年のベルリンを体験した夢二は、同年9月に帰国したあと、10月には台湾に向かう。翌月帰国するが体調をくずし、長野県の八ケ岳山麓にある富士見高原療養所で療養したものの、翌1934年9月1日に死去する。

みずからの死期を知っていたかのように最晩年になって集中的に敢行された外遊に、夢二は何を求め、実際に何を見たのか? そして、49歳の早すぎる死を迎えなかったとしたら、外遊から得たものをいかなる形で日本に活かそうとしたのか?――今も愛される画家が生涯最後に残した謎は、稀代の思想史家である著者のライフワークとなった。病魔に冒され、苦しい日々を送る中で全精力を費やした原稿は、完成稿に近い姿でわれわれのもとに残された。この遺稿を著者の二人の高弟による精緻な調査・編集を経て、ようやく1冊の書物としてお届けする。多数の図版とともに甦る、晩年の夢二が描いた軌跡。

[本書の内容]

はじめに

第一章 外遊に至る道

1 誕生から上京まで

2 キリスト教と社会主義

3 『夢二画集』の成功

4 関東大震災

第二章 アメリカ合衆国の世界

1 多様なハワイ

2 地震と恐慌のサンフランシスコ

3 別荘地帯ポイント・ロボス

4 恐慌下のロスアンゼルス

5 アメリカ滞在をめぐって

第三章 あこがれのヨーロッパ

1 ヨーロッパ上陸

2 芸術の都パリ

3 織物と戦争のジュネーヴ

4 ベルリンとヒトラー

第四章 最後の旅・台湾

1 日本最初の植民地

2 昇る武二と沈む夢二

3 帰国、そして夢二の死

夢二の「異国」──まとめにかえて

文献一覧

エッセイ(廣田真智子)

解 題(高木博志・長志珠絵)

2023.06.09発売

人間非機械論 サイバネティクスが開く未来

講談社選書メチエ

AIは、人間にはなれない。けれども、AIの進歩は、現代人の思考を変える?

現代科学の系譜をたどり、私たちの世界観を根本から覆す科学論!

近年では、人間の知性を超えるAIが大真面目に考えられている。チェスや将棋のAIが人間を圧倒するだけではなく、ChatGPT、Midjourney(ミッドジャーニー)といった、文章、絵、音楽などの自動生成AIは、近年ますます高度になっている。将来は、様々な分野で機械が人間にとって代わるかもしれない。

実は、このAIの源流にあるのが、コンピューターの父フォン・ノイマンの影響のもと、二〇世紀の知的世界を席巻し、認知科学やSFに影響を与えた科学、サイバネティクスである。しかし、その起源には、現代科学と相反する思想が胚胎していた――。

サイバネティクスの創始者ノーバート・ウィーナーの思想から、その歴史を現代までたどり直し、徹底することで、不確かな世界を生き延びるための生命の科学を立ち上げる。情報・生命・社会の未来を読み解くための、革新的な科学論!

【目次】

はじめに

第1章 機械は人間になり、人間は機械になる?――サイバネティクスの旅路

1 第三次AIブームの先に

2 コンピューティング・パラダイムの浸透

3 原点としてのサイバネティクス

第2章 制御と循環のはざまで――胚胎された岐路

1 フォン・ノイマンの論理

2 ウィーナーの憂慮

3 ベイトソンの調和

4 フェルスターの再帰計算

第3章 セカンド・オーダーへの浮上――観察することを観察する

1 自己の制御を制御する

2 環境のトリビアル化

3 認知的盲点

4 ファースト・オーダーからセカンド・オーダーへ

第4章 オートポイエーシスの衝撃――生命システムとは何か

1 生命の定義

2 生物非機械論の確立

3 生命現象としての認知

4 説明の円環

第5章 現実はつくられる――構成主義の諸問題

1 現実の発明法

2 グレーザーズフェルドのラディカル構成主義

3 共同的な現実構成

第6章 情報とは何か――情報学としてのサイバネティクス

1 サイバネティクスの情報観

2 新しい情報学の台頭

3 情報伝達というフィクション

第7章 まとめと展望――サイバネティック・パラダイムの行方

1 サイバネティクスと二つのパラダイム

2 ネオ・サイバネティクスの応用領域

注

参考文献一覧

おわりに