新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2023.02.24発売

ドキドキ!プリキュア(2) 5にんめの プリキュア、とうじょう!

講談社の絵本

ドキドキ!プリキュアたちが、みんなに愛を届けるために、ジコチューたちと戦うよ!

胸がきゅんきゅんしちゃう大活躍、楽しんでね!

2023.02.24発売

映画 プリキュアオールスターズ NewStage2 こころのともだち

講談社の絵本

プリキュア界の妖精学校のおちこぼれ、グレルとエンエン。グレルの悪い気持ちに、“影”がとりつき、プリキュアたちにワナをしくんで、武器を次々、奪い取り始めます。

一方、心の弱いエンエンは、グレルを止めることができません。

『ドキドキ!プリキュア』のメンバーは、力を合わせて影と戦いますが、ついに太陽までもが影に呑み込まれ始めて……。

2023.02.24発売

ドキドキ!プリキュア(1) あいの プリキュア、たんじょう!

講談社の絵本

新しいプリキュアを紹介します! どんな風に変身するの? プリキュアのコスチュームはどんな? みんなの「?」に答える絵本です。

「愛」がテーマの『ドキドキ!プリキュア』が、みんなにドキドキを届けます。

2023.02.24発売

映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!

講談社の絵本

未就学女児を圧倒的に惹きつけるプリキュアシリーズ第9作目の『スマイルプリキュア!』。”スマイル”がキーワードの本作は、個性豊かな5人のヒロインたちの活躍が、前作を上回る人気を集めています。

本書は、その『スマイルプリキュア!』の秋に公開される映画のテレビえほん版。「物語」を番組当初からテーマのひとつに掲げていたシリーズらしく、「絵本」の中に入り込んでしまったヒロインたちが、子どもたちの良く知る「物語」の世界で活躍します。

●主な内容

メルヘンランドとロイヤルクイーンを救うために、ピエーロたちと戦うスマイルプリキュア。

絵本の世界に入り込んでしまったプリキュアたちが、悪者の力でちぐはぐになってしまった「物語」を元に戻そうと奮闘する姿を描きます。絵本の世界に入りこんでしまったプリキュアたち。

よく知る昔話の登場人物たちに会えて大喜び!

だけどみんな、ちょっとヘン……!?

2023.02.24発売

スマイルプリキュア!(4)プリンセスフォームに だいへんしん!

講談社の絵本

未就学女児を圧倒的に惹きつけるプリキュアシリーズ第9作目の『スマイルプリキュア!』。”スマイル”がキーワードの本作は、個性豊な5人のヒロインが番組当初から勢ぞろいしていることもあり、前作を上回る勢いで女児の人気を獲得しています。

本書は、その『スマイルプリキュア!』のテレビえほん最終巻。(映画版をのぞく)パワーアップしながら活躍を続けるプリキュアたちの物語を、放送時期と連動しながらまとめています。

●主な内容

メルヘンランドとロイヤルクイーンを救うために、ピエーロたちと戦うスマイルプリキュア。

強大になってゆく敵に立ち向かうため、パワーアップしながら力をあわせて戦う、スマイルプリキュアたちの活躍をえがきます

。

スマイルプリキュアたちの前にたちふさがる敵、ピエーロ。

キュアデコルが集まったそのとき、メルヘンランドを救うことはできるのか?

2023.02.24発売

スマイルプリキュア!(3) レインボーキュアデコルで、パワーアップ!

講談社の絵本

未就学女児を圧倒的に惹きつけるプリキュアシリーズ第9作目の『スマイルプリキュア!』。”スマイル”がキーワードの本作は、個性豊な5人のヒロインが番組当初から勢ぞろいしていることもあり、前作を上回る勢いで女児の人気を獲得しています。

本書は、その『スマイルプリキュア!』のテレビえほん4冊目(映画版をのぞくと3冊目)。パワーアップしながら活躍を続けるプリキュアたちの物語を、放送時期と連動しながらまとめています。

●主な内容

メルヘンランドを救うために、力をあわせて戦いつづけるスマイルプリキュア。そんななか、これまでの技では倒せない敵と対峙します。そのときプリキュアたちはどうするのか?

パワーアップアイテムも登場する、スマイルプリキュアのテレビえほんです。

メルヘンランドを救うため、たたかうスマイルプリキュアたち。でも今度の敵は、今までの技では倒せない!? どうする、プリキュア!

2023.02.24発売

スマイルプリキュア!(2) プリキュアの ひみつきち、かんせい!

講談社の絵本

大人気のプリキュアシリーズ、最新作は『スマイルプリキュア!』。未就学女児を圧倒的に惹きつけるプリキュアシリーズ第9作目です。”スマイル”がキーワードの本作、今回も、明るくかわいく強いヒロインたちが、女の子の心をがっちりつかむことまちがいなしです。

本書は、新シリーズ『スマイルプリキュア!』のテレビえほん3冊目になります。「伝説の戦士」とよばれるプリキュアに変身した5人の女の子がプリキュアの使命を知る、今後のストーリーの基となる大切な回を描きます。

●主な内容

5人そろった新しいプリキュアたちが、力をあわせて戦いながら、プリキュアが、なんのために戦うのか、目的を達するために自分たちがなにをすればいいのかを知ってゆきます。

今後のストーリー上とても大切なアイテムや、プリキュアたちにとって重要な場所が登場する、新プリキュアのテレビえほん第三巻です。

5人そろった「伝説の戦士」プリキュア。プリキュアの使命や、気になるアイテム、お気に入りの場所など、ひみつがわかる一冊です!

2023.02.24発売

映画 プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち

講談社の絵本

新シリーズ「スマイルプリキュア!」のキャラクターを含め、歴代のプリキュアが登場することで大人気の「プリキュアオールスターズ」。

デラックスからニューステージへと進化した「プリキュアオールスターズ」の映画『みらいのともだち』を、テレビ絵本シリーズの1冊として、映画公開とあわせ3月半ばに刊行いたします。

●主な内容

転校生のあゆみ。なかなか友だちができない彼女が、ある日不思議な生き物に出会います。

すっかり仲よくなったふたりですが、やがてあゆみの身の回りで、おかしなことがおこりはじめます。

それは、あゆみの「ともだち」、不思議な生き物のせいなのでしょうか?

ちょうどその頃、町ではプリキュアたちが、倒した敵の「かけら」を探していて……。

転校生あゆみが出会った、不思議な「ともだち」。プリキュアたちが探しているのは、この子なの? 新しいプリキュアも登場!

2023.02.24発売

スマイルプリキュア!(1) ハッピーな プリキュア、たんじょう!

講談社の絵本

今度のプリキュアはどんなお話? どんな子が、どうやってプリキュアになるの? かわいい変身コスチュームや、決め技も紹介します!

ハッピーな プリキュア、たんじょう!

2023.02.24発売

映画スイートプリキュア♪ とりもどせ! 心がつなぐ奇跡のメロディ♪

講談社の絵本

黒いマントに黒い仮面をぬぎすて、本当の姿を現したキュアミューズ。

本編では10月半ばにキュアミューズの正体が明らかになり、10月末公開の映画では、彼女の故郷であるメイジャーランドを舞台に、失われた音楽を取りもどすプリキュアたちの戦いが描かれます。

キュアメロディのさらなるパワーアップバージョン「クレッシェンドキュアメロディ」も登場する、映画版『スイートプリキュア♪』を、テレビ絵本シリーズの1冊として、映画公開とあわせ10月末に刊行いたします。

●主な内容

キュアミューズの正体は、なんとアコ! しかも、彼女はメイジャーランドの姫で、メフィストと、アフロディテの娘だったのです。

メイジャーランドへ帰ることにしたアコの送別会で、町中の音楽がすべてハウリング音になるという異変がおこります。メイジャーランドの危機を察したアコは、響きたちとともにメイジャーランドへ。

クレッシェンドトーンの助けをえて「クレッシェンドキュアメロディ」にパワーアップしたキュアメロディを中心に、心を合わせて戦うプリキュアたち。はたして、ノイズの手下・ハウリングを倒すことはできるのでしょうか?力をあわせてメイジャーランドを救え!

メイジャーランドが大ピンチ! キュアミューズといっしょに、プリキュアたちが、ノイズの手下・ハウリングと戦うわ。みんなの心の歌をプリキュアたちに届けてね!

2023.02.24発売

スイートプリキュア♪(4) きせきの プリキュア、とうじょう!

講談社の絵本

黒いマントに黒い仮面のプリキュア、キュアミューズが4月に現われ、メロディとリズムを助けたりしました。が、かたわらのフェアリートーン・ドドリーが「彼女はふたりの仲間ではない」といい、自らは言葉も発せず、謎のままです。

キュアミューズが仮面をぬぎすて、その超キュートな正体がわかるのは10月末ですが(できればテレビえほん5作目はその頃に出したいです)、その前に3人目の青いプリキュア、キュアビートが7月後半に現われます。

本書はそのくだりを描く、スイートプリキュア♪のテレビえほん4作目になります。

●主な内容

キュアビートの正体は、なんと敵方のリーダーだったセイレーン!! その直前、謎のプリキュア、キュアミューズの正体がセイレーンではないかとのミスリードがテレビアニメのなかでは繰り広げられますが、セイレーンは自覚もなく、青いプリキュア、キュアビートになるのです。

どうしてプリキュアになったのかといえば、そもそも親友だったハミィの窮地を助けたい気持ちが、彼女をプリキュアにしてしまうのです。

直前のミスリードと、敵方だった自分がプリキュアになっていいものかと悩むセイレーンの姿と、あくまでカッコいい青いプリキュアの姿は、子どもたちの心をがっちりつかむことでしょう。

きせきの プリキュア、とうじょう!

3にんめのプリキュアはいったいだれなの?

とうとう3人目のプリキュアがあらわれるわ。彼女の正体がだれなのか、キュアミューズがやはり3にんめのプリキュアだったのか、それはまだひみつなの! 楽しみね

2023.02.24発売

スイートプリキュア♪(3) さいきょうの わざ、かんせい!

講談社の絵本

5月22日のテレビ放映で、スイートプリキュア♪の武器、ミラクルベルティエとファンタスティックベルティエの最終技、クロスモードが完成します。

プリキュアの変身、ベルティエの存在、トータルで7つあるベルティエの技には、それぞれ違う7色のフェアリートーンが活躍します。

7月に登場する予定の3人目のプリキュアの前に、スイートプリキュア♪の技を整理して見せながら、最終技を堪能するテレビえほん企画です。

●主な内容

なぞのプリキュア、キュアミューズにベルモードを教えてもらったけど、ふたりは何となく、これではどんどん強くなるネガトーンに対抗できないと思ったわ。

お互いを守りたい、みんなのことも守りたいと強く願ったとき、お互いの武器の半分を交換することを自然に思いついたの。

最終技、クロスモードの発動よ!

ふたりの力が最大限に発揮できる最終技よ!謎のプリキュアキュアミューズに教えてもらった技も効かないネガトーンに出会ったとき、今度こそ、ふたりだけで考えた技が炸裂!たがいへの思いが力を与えたの

2023.02.24発売

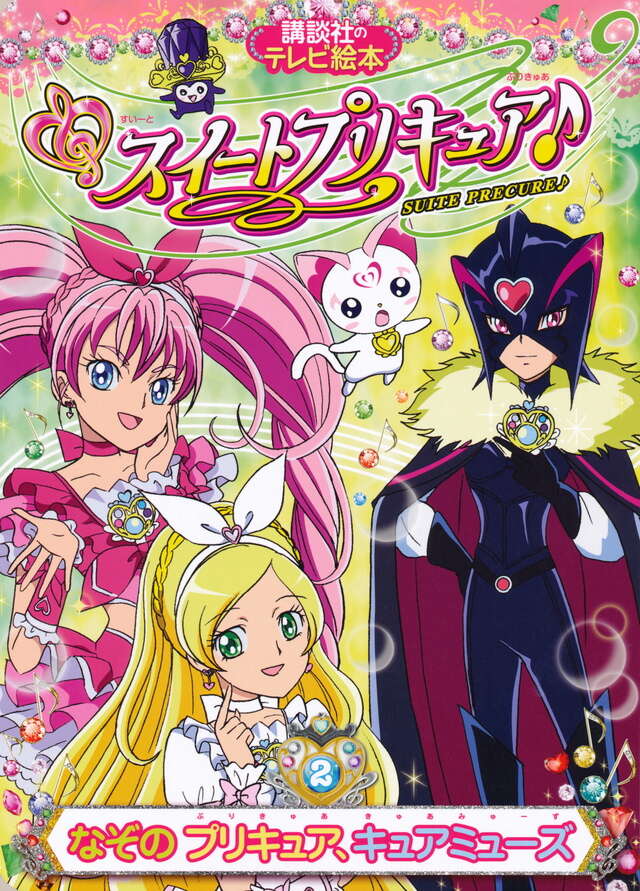

スイートプリキュア♪(2) なぞの プリキュア、キュアミューズ

講談社の絵本

「キュアミューズ」を主役にしたテレビえほん。非常に強くて、どうやら正体はとても可愛いらしいその姿は、きになる存在として女の子たちの気持ちにずっと残ります。

●主な内容

キュアメロディとキュアリズムは、それぞれの武器も手に入れて、ネガトーンと戦います。あるとき、とても強いネガトーンにふたりの決め技が効かなくなったとき、黒いマントと黒い仮面に身を包んだプリキュアが現れて、二人の危機を救います。「3番目のプリキュアなの?」とたずねるメロディとリズムに、そのプリキュアの代わりに、そばにいた紫色のフェアリートーン”ドドリー”が「この子の名前はキュアミューズ。あなたたちの仲間ではない」というのです。

彼女はいったい誰なのか? 敵方の妖精ネコ、セイレーンの姿が見えなくなったのも、とても気になるのです。

ピンチのときに助けてくれた、あなたは誰?全身黒ずくめで一言もしゃべらない謎のプリキュアが登場よ。

2023.02.24発売

映画 プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花

講談社の絵本

2011年でテレビシリーズ第8作めとなる、新プリキュアの主人公2人を加えて、総勢21人のプリキュアオールスターズが映画で大集合。

●主な内容

次々に出てくるプリキュアオールスターズを、絵本でゆっくり確認できるページ構成です。

ショッピングモールで遊ぶプリキュアたちに、怪しい黒い影。

ピンクのプリキュア、白いプリキュア、青や黄色とプリキュアに3つの分かれて、異次元空間に飛ばされる!

妖精たちの活躍や、プリキュアを応援する仲間たちの力をもらって、オールスターズがそれぞれスーパープリキュアに変身して大活躍。

でも、妖精たちとのお別れがせまっているの・・・!!

いったい、どうなってしまうのかしら!?

21人のプリキュアを絵本で楽しく確かめるピンクのプリキュア、白いプリキュア、青や黄色のプリキュアと3つに分かれて異次元空間に飛ばされた!プリキュアオールスターズ最後の大集合!映画の絵本化。

2023.02.24発売

スイートプリキュア♪(1) おんがくの プリキュア とうじょう!

講談社の絵本

新プリキュアってだれ? どんなおはなし?新プリキュア誕生のひみつ、ぐっと面白くなった敵役、キラキラの戦闘服、可愛い私服と制服、プリキュア変身方法、変身アイテム、プリキュア決め技、まるわかり!

●主な内容

新プリキュアの誕生のひみつ

主人公のバックグラウンド

妖精(もしくは可愛い小動物)の役割、性格

ぐっと面白くなった敵役

キラキラの戦闘服

とっても可愛い私服と制服

プリキュア変身方法、変身アイテム

プリキュア決め技

2023.02.24発売

ハートキャッチプリキュア!5 ふっかつ! キュアムーンライト!

講談社の絵本

とうとう第4のプリキュアが明らかになる!ブロッサム、マリン、サンシャインの3人のプリキュア、プラス、ムーンライトの登場で、最強になったプリキュア。悪の使途サバークをついに倒す日がきたの!?

2023.02.24発売

ハートキャッチプリキュア! 4キュアサンシャイン とうじょう!

講談社の絵本

新しいプリキュアが登場するよ! キュアブロッサム、キュアマリンに続く新たなる戦士、キュアサンシャインの登場ストーリーを絵本で紹介します。

2023.02.24発売

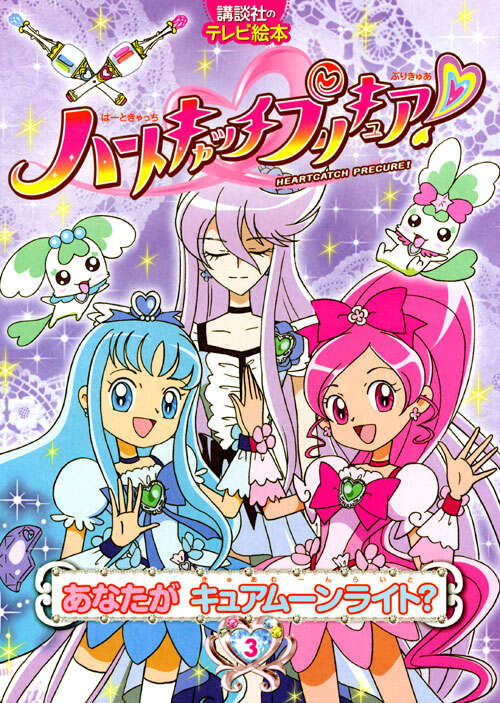

ハートキャッチプリキュア! 3あなたが キュアムーンライト?

講談社の絵本

ハートキャッチプリキュア!の新テレビ絵本人気絶好調の「ハートキャッチプリキュア!」のテレビ絵本第3巻です。強力な敵・ダークプリキュアから告げられた、キュアムーンライトの意外な正体とは?

2023.02.24発売

ハートキャッチプリキュア! 2ダークプリキュアを たおせ!

講談社の絵本

悪のプリキュアがとうじょうです! キュアブロッサム、キュアマリンと、わるもののプリキュア・ダークプリキュアとの決戦のストーリーを絵本で紹介します。

2023.02.24発売

映画 プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ!

講談社の絵本

歴代プリキュアが全員集合! 「ハートキャッチプリキュア!」の2人を加えた、全部で17人のプリキュアが大活躍する、劇場映画を絵本で楽しむことができます。