マイページに作品情報をお届け!

「怪異」の政治社会学 室町人の思考をさぐる

カイイノセイジシャカイガクムロマチビトノシコウヲサグル

- 著: 高谷 知佳

怪異とは、それぞれの時代の特徴を、もっとも生々しく切り取る切り口のひとつなのである。それぞれの時代の社会が直面し、そして説明しきれず、恐れねばならなかった問題は、いったいなんであったのか。その問題と関連づけながら、政権中枢に向かって……どのような思考や実践がおこなわれたのか。……怪異を切り口にすることで、政治・経済・文化にまたがる人びとの思考を、われわれは動態的にみてゆくことができるのである。

明治維新とともに、近代化と啓蒙の波が押し寄せ、医療や教育を中心に、「非合理的」な迷信の否定や克服が徹底的におこなわれるなかで、西欧列強に追いつき追い越すことをめざす人びとの目には、近代以前の社会の人びとが、「神仏や怨霊が、さらなる凶事の前触れとして怪異を引き起こす」と考え、それに対処してきた姿は、まさに非合理的なやりかたの典型として映った。(中略)

もちろん、このような明治時代の近代主義的な視点がさまざまな問題をはらんでいることは、今日にいたるまでに、あらゆる学問において指摘され、克服されている。しかし、こと怪異にたいする見かたにかぎれば、具体的な一つひとつの怪異はたしかに技術の進歩によって解明されてきたこと、また解明された怪異は趣味や娯楽のなかに溶けこんでいることから、現代のわれわれも、じつは明治時代の人びとと大差ない見かたをしているのではなかろうか。

つまり、非合理的なものを「ひとかけらでも」信じるような人びとは、そのなかから取捨選択をおこなう合理性さえもちあわせず、「すべて」丸呑みしていたのだろうと思いこんでしまい、古代から近世にいたるまでの社会を、ひとしなみに「宗教や怪異を信じる=非合理的」とみなして、近現代と対比しているのではないか。

しかし、怪異は、激動する政権中枢と、密接にかかわってきたものである。それなのに、古代から近世にいたるまでの社会が、一貫して、怪異を、まったく同じように丸呑みしてきたとみなしてよいだろうか。前近代の社会は、そんなにも静態的なものではあるまい。

むしろ、怪異とは、それぞれの時代の特徴を、もっとも生々しく切り取る切り口のひとつなのである。それぞれの時代の社会が直面し、そして説明しきれず、恐れねばならなかった問題は、いったいなんであったのか。その問題と関連づけながら、政権中枢に向かって、怪異を「しかける」にせよ、それにたいしてシビアに「受容すべきかどうか検証する」そして「対処する」にせよ、どのような思考や実践がおこなわれたのか。……政権、寺社、社会、三者のあいだでの動きや影響力は、そうした思考や実践のなかで、さまざまに変化するのである。

怪異を切り口にすることで、政治・経済・文化にまたがる人びとの思考を、われわれは動態的にみてゆくことができるのである。(「はじめに」より)

- 前巻

- 次巻

オンライン書店で購入する

目次

はじめに──怪異とは権力の問題である

第一章 飛び交う怪異

1 発信し収拾される怪異

2 破裂する木像をめぐって

3 風聞としての怪異

第二章 求心性と都市性

1 怪異がもっともあふれた時代

2 要としての室町殿

3 まなざしとささやきの交錯

第三章 応仁・文明の乱の果てに

1 いまだ戦乱ありうべし

2 権力の真空への不安

3 天狗の管領

第四章 都市社会の矛盾

1 貴賤群集

2 勧進のプラスとマイナス

3 怪異と経済の乖離

第五章 システムの破綻

1 注進六度におよびながら

2 もはや神も仏もなし

3 最後の花火のように

第六章 中世から近世へ

1 魔法か、奇行か

2 変化の五十年

3 天下泰平により

むすびに

書誌情報

紙版

発売日

2016年06月11日

ISBN

9784062586290

判型

四六

価格

定価:1,925円(本体1,750円)

通巻番号

626

ページ数

272ページ

シリーズ

講談社選書メチエ

電子版

発売日

2016年06月24日

JDCN

0625862900100011000U

著者紹介

高谷知佳(たかたに・ちか) 1980年奈良県生まれ。京都大学法学部卒業。現在、京都大学大学院法学研究科准教授。専攻は法制史。 著書に『中世の法秩序と都市社会』(塙書房)、『法の流通』(編著、慈学社)がある。

オンライン書店一覧

関連シリーズ

-

蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか

-

日本の俗信

-

死と生の民俗

-

日本動物民俗誌

-

「大東亜民俗学」の虚実

-

風景の生産・風景の解放

-

弥勒 宮田登

-

今を生きる思想 宮本常一

-

包み結びの歳時記

-

女神誕生

-

世界の音 楽器の歴史と文化

-

女人禁制

-

日本人の死生観

-

埋もれた日本地図

-

日本の古式捕鯨

-

言霊の民俗誌

-

土葬の村

-

日本人の原風景 風土と信心とたつきの道

-

民俗学

-

神主と村の民俗誌

-

おとこ・おんなの民俗誌

-

江戸東京の庶民信仰

-

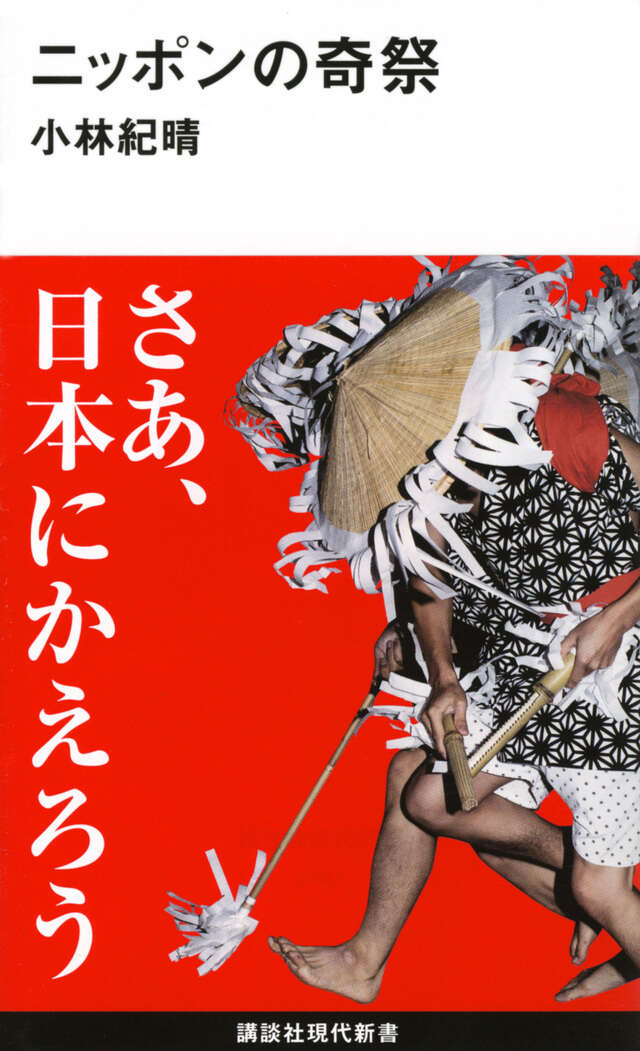

ニッポンの奇祭

-

氏神さまと鎮守さま 神社の民俗史

-

神々の精神史

-

言霊と他界

-

故郷七十年

-

滑稽の研究

-

日本古代呪術

-

金太郎の母を探ねて

-

霊山と日本人

-

魚の文化史

-

地名の研究

-

東北学/もうひとつの東北

-

民間暦

-

物語の中世 神話・説話・民話の歴史学

-

江戸滑稽化物尽くし

-

憑霊信仰論 妖怪研究への試み

-

明治大正史 世相篇

-

民俗学の旅

-

魔の系譜

-

年中行事覚書

-

日本藝能史六講

-

日本の鬼 日本文化探求の視角

-

東北学/忘れられた東北

-

生態と民俗 人と動植物の相渉譜

-

桃太郎の母

-

庶民の発見

-

蛇

-

子守り唄の誕生

-

山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰

-

熊野詣

-

金枝篇

-

境界の発生

-

早川孝太郎 花祭

-

花の民俗学

-

塩の道

-

ももんがあ対見越入道 江戸の化物たち

-

ふるさとの生活

-

ニライカナイから届いた言葉 声に出して味わいたいウチナーグチ