マイページに作品情報をお届け!

江戸時代の天皇

エドジダイノテンノウ

- 著: 藤田 覚

政治的に無力だった天皇が、なぜ幕末になって急浮上したのか。後水尾、霊元など学問や和歌を奨励した天皇は、徳川将軍に対抗して権威を高め、光格天皇は天明の飢饉の際に、民衆の御所千度参りを見て憐れに思い、幕府に救い米を放出させた。その後に、孝明天皇が幕末政争のなか政治権力の頂点を極めるまで、江戸時代の天皇14人はどんな役割を果たし、実質的な君主に変貌したか、明らかにする。

■後水尾天皇の諦観と決意江戸時代最初の天皇

後水尾天皇は、出処進退も自由にならない身を嘆き、わが子、後光明天皇に次のような「御訓誡書」を送った。「今はすべて武家が取り仕切る世の中。たくさんの目付が京に入り込んでいるので、身を慎み、公家たちに範を示すべきだ」と。将軍秀忠の娘・和子の入内前に「およつ御寮人」に皇子と皇女を産ませて幕府を怒らせた天皇も、幕府の圧倒的な権力の前には、無駄な抵抗をするより自らの権威を高める道を選んだ。娘の興子内親王に譲位して女帝・明正天皇が誕生すると、以後、後光明、後西、霊元のわが子四代にわたり院政を布き、学問と和歌を奨励し、天皇の権威を高めたのである。

■後に大政奉還を導いた天皇観

天皇は名目上、日本の君主とされていたが、実権は徳川幕府に握られていた。しかし、その名目上の地位が幕末になって実質化する。それを導く天皇観は、実は江戸時代初期の朱子学者・新井白石(1657~1725)からあった。その著書『折たく柴の記』で将軍は「天子より下、三公(太政大臣・左大臣・右大臣)・親王の上」と明確に位置づけ、同時代の儒学者・荻生徂徠も、家康は天皇の臣下を選んだとした。さらに江戸後期の老中・松平定信は将軍家斉に、日本の国土と人民は天皇から将軍に預けられたもので、それを統治するのが将軍の職責であると大政委任論を説き、後に大政奉還への道を導くことになる。

■君主への執念を持ち続けた光格天皇

江戸時代の天皇14人の内、最も在位年数が長かったのは光格天皇(在位1779~1817)だった。閑院宮家出身の傍系だが熱心に学問を奨励し、宮中の綱紀も粛正。強い君主意識をもち「神武第百二十代兼仁(光格天皇)」と自署も残している。天明の飢饉では御所千度参りをする窮民に救い米を供出するよう幕府に交渉、また焼失した御所を平安時代の姿のまま復古再建させるなど、卓抜した政治力も発揮した。没後に生前の功績を称えて諡号+天皇号がおくられたのは光孝天皇以来、じつに954年ぶりのことだった。その崩御から6年後、江戸時代最後の天皇、孝明天皇が践祚し(1846年)、幕末維新の時代を迎える。

目次

はじめに

第一章 江戸時代天皇の成立――後水尾天皇の時代

1.禁中並公家中諸法度と天皇家の伝統世界

2.朝廷を構成する人びとの暮らしと仕事

3.幕府と朝廷の軋轢

4.江戸時代の天皇と朝廷の成立

第二章 江戸時代天皇の確立――霊元天皇の時代

1.霊元天皇の構想と挫折

2.朝儀再興の時代

3.朝幕関係の安定

4.江戸前期の天皇観

第三章 江戸中期の天皇・朝廷――安定と不満

1.活発な朝儀再興

2.宝暦・明和事件

3.皇統の不安定

第四章 江戸時代天皇の諸相

1.天皇の日常生活

2.天皇と禁忌

3.江戸時代の女性天皇

4.武家の官位

5.江戸時代の改元と暦

6.民衆と天皇

7.外から見た江戸時代の天皇

第五章 朝幕関係の転換――光格天皇の時代

1.光格天皇の政務運営

2.朝儀の再興・復古

3.朝幕関係の緊張――尊号一件

4.大政委任論と江戸後期の天皇観

第六章 幕末政争と天皇の政治的浮上――孝明天皇の時代

1.光格上皇にすりよる幕府

2.ペリー来日と朝廷

3.日米通商条約勅許問題――明治維新への転換点

4.幕末政争と孝明天皇

参考文献

書誌情報

紙版

発売日

2011年06月24日

ISBN

9784062807364

判型

四六変型

価格

定価:2,860円(本体2,600円)

ページ数

390ページ

著者紹介

(ふじた さとる)は1946年生まれ。東北大学大学院博士課程修了。東京大学文学部教授を経て現在、東京大学名誉教授。専攻は日本近世史。主な著書に『天保の改革』(吉川弘文館)、『遠山金四郎の時代』(校倉書房)、『松平定信』(中公新書)、『幕末の天皇』(講談社選書メチエ)などがある。本シリーズ編集委員。

既刊・関連作品一覧

関連シリーズ

-

天皇を覚醒させよ

-

宮内庁長官

-

悠仁さま

-

愛子さま 女性天皇への道

-

「東洋のダイアナ」に成長するまでの全記録 佳子さま 凛々しきプリンセス「30年のあゆみ」

-

天皇家の帝王学

-

マコクライシス 「眞子さんの乱」で見えた皇室の危機

-

幕末の天皇・明治の天皇

-

皇室と学問 昭和天皇の粘菌学から秋篠宮の鳥学まで

-

天皇語録

-

美智子さま いのちの旅 ―未来へ―

-

君は天皇を見たか 「テンノウヘイカバンザイ」の現場検証

-

昭和天皇ご自身による「天皇論」

-

天皇陵 「聖域」の歴史学

-

国民主権と天皇制

-

「平成の天皇」論

-

美智子さま 雅子さま

-

天皇陛下と皇族方と乗り物と

-

美智子さま あの日 あのとき

-

天皇交代 平成皇室8つの秘話

-

宮中五十年

-

皇室の風

-

ドキュメント 明仁天皇

-

天皇家のお葬式

-

女官通解

-

天皇と和歌

-

知られざる天皇明仁

-

元号通覧

-

女官

-

日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心

-

皇后雅子 妃から后への三十年

-

ドイツ歴史学者の天皇国家観

-

侍従長の回想

-

甦る上杉慎吉 天皇主権説という名の亡霊

-

皇后考

-

華族誕生 名誉と体面の明治

-

天皇 天皇の生成および不親政の伝統

-

神話から歴史へ

-

昭和天皇の「極秘指令」

-

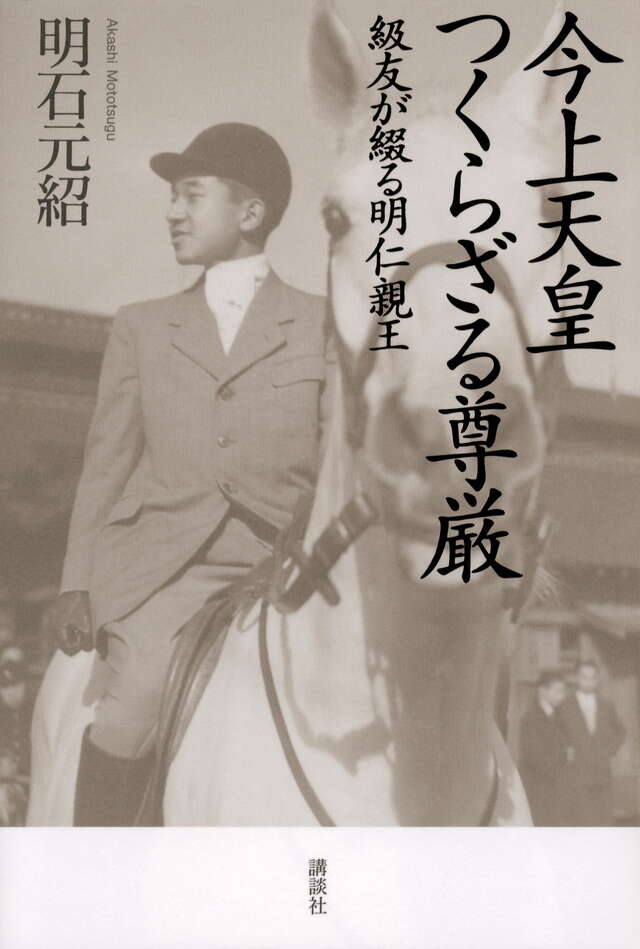

級友が綴る明仁親王

-

明仁天皇と裕仁天皇

-

明治天皇

-

幕末の天皇

-

伏見宮─もうひとつの天皇家

-

美智子妃誕生と昭和の記憶 プリンセスに密着した女性カメラマン

-

天智と持統

-

天皇陛下の全仕事

-

天皇と日本の起源

-

天皇と特攻隊

-

折口信夫天皇論集

-

聖武天皇 責めはわれ一人にあり

-

人間 昭和天皇

-

「天皇家」誕生の謎

-

「象徴天皇」の戦後史

-

「女性天皇」誕生の謎