マイページに作品情報をお届け!

明治天皇の大日本帝国

メイジテンノウノダイニッポンテイコク

- 著: 西川 誠

幕末の混乱の中で皇位についた16歳の少年は、いかにして「建国の父祖」の一員へと成長したか。京都を離れて江戸城跡に新宮殿を構え、近代憲法にその存在を規定された天皇の政治への意思とは。神道の主宰者にして「欧化」の象徴であり、巡幸と御真影でその姿を見せ続け、国民国家の形成とともに「万国対峙」を追求した「我らの大帝」の時代を描く。

■天皇は薩長の「操り人形」だったのか? 生身の政治家としての成長を追う。

「王政復古の大号令」の夜、小御所会議で「幼冲の天子」と揶揄された16歳の少年は、その後、伊藤博文ら元勲たちと信頼関係を結び、「建国の父祖」の一員として自ら重要な決断を下していくようになります。幕末の混乱のなかで皇位につき、現実政治の厳しさに直面した若き天皇は、いかに鍛えられ、成長していったのでしょうか。その成長の過程をつぶさに辿ります。

■最初の「東京の天皇」は、復古の象徴でありながら、欧化の体現者でもあった。

京都の公家社会を離れて東京にうつり、新たに「宮中」を創設した明治天皇。和風建築でありながら、儀礼の空間は洋風に装飾された明治宮殿。国学的な尊王論に支えられた神道の主宰者ながら、髷を切り、西洋料理を食した天皇は、歴史上初めて、「憲法」というものによってその地位を規定されることになっていきます。

■「見られる存在」となった天皇・皇后。国家の成長と「我らの大帝」の時代。

明治以前の天皇が、決して人々の前に姿を見せなかったのに対し、明治天皇は欧化の象徴として、全国への巡幸や「御真影」で国内外にその存在をアピールしていきました。洋装の皇后も天皇とともに姿を見せ、慈善活動や女子教育に新たな役割を見出していきます。西南戦争を経て、国会開設から日清・日露戦争へと向う国民国家建設の時代、この国に住む人々に「我らの天皇」という意識が生まれてくるのです。

目次

序章 欧化と復古を生きた「大帝」

第一章 小御所会議の「幼冲の天子」

1. 「江戸時代」の皇子

2. 幕末政治の中で

第二章 京都の天皇から東京の天皇へ

1. 東京奠都

2. 政府の強化と廃藩置県

3. 宮中改革と洋装の天皇

4. 「現実政治」との直面

第三章 明治憲法と天皇

1. 侍補の教育と天皇親政運動

2. 明治十四年政変

3. 明治天皇と伊藤博文

4. 憲法の中の天皇

第四章 立憲君主としての決断

1. 新宮殿と洋風儀礼

2. 洋装の国母・美子皇后

3. 天皇と元勲たち

4. 日清戦争の決断

5. 政友会の成立と立憲政治の安定

第五章 万国対峙の達成

1. 日露戦争と戦後の天皇像

2. 皇室制度の再整備と波紋

3. 「明治の精神」の葬列

終章 君主の成長と近代国家

1. 大正天皇の課題

2. 明治天皇が維持した帝国日本

書誌情報

紙版

発売日

2011年07月29日

ISBN

9784062807371

判型

四六変型

価格

定価:2,860円(本体2,600円)

ページ数

398ページ

著者紹介

(にしかわ まこと)は1962年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。現在、川村学園女子大学教授。専攻は日本近代政治史。主な共編著に、『日本立憲政治の形成と変質』(吉川弘文館)、共著に、『明治天皇と政治家群像』(吉川弘文館)、『皇室事典』(角川学芸出版)、論文に、「大正後期皇室制度整備と宮内省」(『年報近代日本研究20 宮中・皇室と政治』山川出版社)、また、『木戸孝允関係文書』(東京大学出版会)の編纂にも携わる。

既刊・関連作品一覧

関連シリーズ

-

天皇を覚醒させよ

-

宮内庁長官

-

悠仁さま

-

愛子さま 女性天皇への道

-

「東洋のダイアナ」に成長するまでの全記録 佳子さま 凛々しきプリンセス「30年のあゆみ」

-

天皇家の帝王学

-

マコクライシス 「眞子さんの乱」で見えた皇室の危機

-

幕末の天皇・明治の天皇

-

皇室と学問 昭和天皇の粘菌学から秋篠宮の鳥学まで

-

天皇語録

-

美智子さま いのちの旅 ―未来へ―

-

君は天皇を見たか 「テンノウヘイカバンザイ」の現場検証

-

昭和天皇ご自身による「天皇論」

-

天皇陵 「聖域」の歴史学

-

国民主権と天皇制

-

「平成の天皇」論

-

美智子さま 雅子さま

-

天皇陛下と皇族方と乗り物と

-

美智子さま あの日 あのとき

-

天皇交代 平成皇室8つの秘話

-

宮中五十年

-

皇室の風

-

ドキュメント 明仁天皇

-

天皇家のお葬式

-

女官通解

-

天皇と和歌

-

知られざる天皇明仁

-

元号通覧

-

女官

-

日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心

-

皇后雅子 妃から后への三十年

-

ドイツ歴史学者の天皇国家観

-

侍従長の回想

-

甦る上杉慎吉 天皇主権説という名の亡霊

-

皇后考

-

華族誕生 名誉と体面の明治

-

天皇 天皇の生成および不親政の伝統

-

神話から歴史へ

-

昭和天皇の「極秘指令」

-

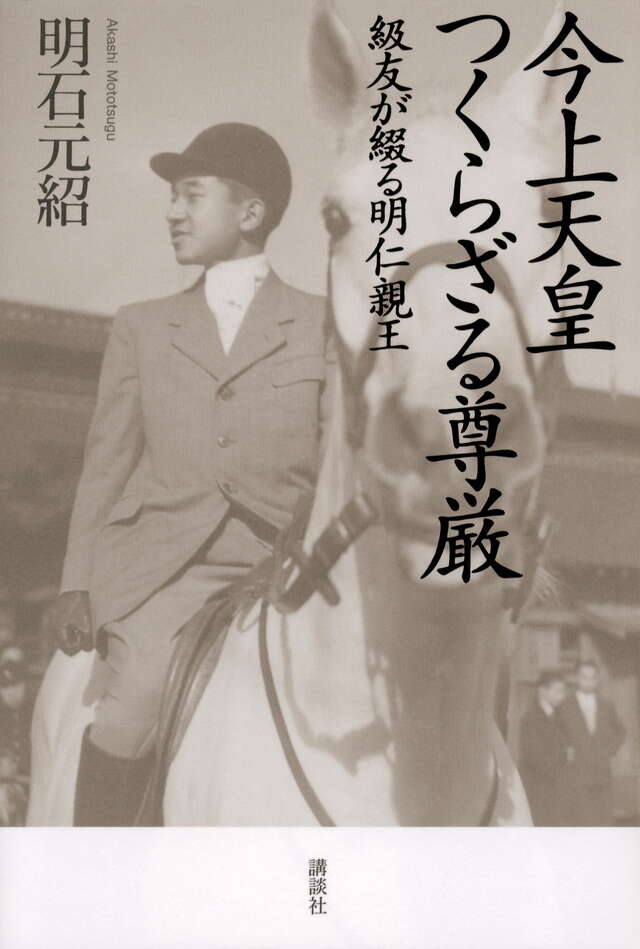

級友が綴る明仁親王

-

明仁天皇と裕仁天皇

-

明治天皇

-

幕末の天皇

-

伏見宮─もうひとつの天皇家

-

美智子妃誕生と昭和の記憶 プリンセスに密着した女性カメラマン

-

天智と持統

-

天皇陛下の全仕事

-

天皇と日本の起源

-

天皇と特攻隊

-

折口信夫天皇論集

-

聖武天皇 責めはわれ一人にあり

-

人間 昭和天皇

-

「天皇家」誕生の謎

-

「象徴天皇」の戦後史

-

「女性天皇」誕生の謎