マイページに作品情報をお届け!

死と生の民俗

シトセイノミンゾク

ひと昔前の、普通に生きた人々の中にある、ごくありふれた日常。そこには「死と生」にまつわる、さまざまなエピソードが共存していた――。近代化とともに「家」から死が遠ざかり、死への意識が希薄化した現代社会。明治から昭和初期の消えゆく風習を丹念に聞き取りながら、閉塞感ある今の社会の課題を解くヒントを掘り起こす。愚直で素朴で、とてつもなく豊穣な、隠れた民俗学の名著、復刊!

目次

はじめに

第一部 明治末期から大正期の「死の民俗」--地域の葬儀や野辺送りの行列、火葬場での体験から

1) 生の中の死

1 日々のなかにある日常の続きとしての死

2 日常を断ち切る死の予言

2) 死の儀礼に出会った体験や見聞

1 「湯灌」と奥納戸

2 「角寄せ」

3 「棺造り」や「納棺」と結核患者

4 「親戚へ音をする」「悔やみを言う」

5 「斎(とき)」

6 「葬儀」と「野辺送り」

7 「焼場」と「骨拾い」

8 「木飯米(きはんまい)」

3) 子どもの頃に「人の死」に出会った契機

1 葬式や野辺送りの場面に出かけた契機

2 聴聞や法事の場面に出くわした契機

4) 「人の死」は子どもにとって何であったか

第二部 明治末期から大正期の「生の民俗」

1) 大人への道・自立の旅

2) 結婚

1 仲人

2 結婚

3 こぶり合わせる

4 結婚の祝い

5 離婚

3) お産と産後

1 出産

2 団子汁

3 産湯とあと産

4 産後

4) 健やかな成長を祈る

1 五香

2 祝福

3 七歳までは神のうち

4 「拾い親」の民俗

5 子育てと戦中戦後の労働

6 休み・楽しみ・生きがい

5) 死と生の間を生きる

1 信心・感謝

2 老境(年をとらねば分からないこと)

おわりに

注

聴き取り対象者一覧 並びに聴き取り年月日

あとがき

解説 諸岡了介(島根大学教授)

- 前巻

- 次巻

オンライン書店で購入する

目次

はじめに

第一部 明治末期から大正期の「死の民俗」--地域の葬儀や野辺送りの行列、火葬場での体験から

1) 生の中の死

1 日々のなかにある日常の続きとしての死

2 日常を断ち切る死の予言

2) 死の儀礼に出会った体験や見聞

1 「湯灌」と奥納戸

2 「角寄せ」

3 「棺造り」や「納棺」と結核患者

4 「親戚へ音をする」「悔やみを言う」

5 「斎(とき)」

6 「葬儀」と「野辺送り」

7 「焼場」と「骨拾い」

8 「木飯米(きはんまい)」

3) 子どもの頃に「人の死」に出会った契機

1 葬式や野辺送りの場面に出かけた契機

2 聴聞や法事の場面に出くわした契機

4) 「人の死」は子どもにとって何であったか

第二部 明治末期から大正期の「生の民俗」

1) 大人への道・自立の旅

2) 結婚

1 仲人

2 結婚

3 こぶり合わせる

4 結婚の祝い

5 離婚

3) お産と産後

1 出産

2 団子汁

3 産湯とあと産

4 産後

4) 健やかな成長を祈る

1 五香

2 祝福

3 七歳までは神のうち

4 「拾い親」の民俗

5 子育てと戦中戦後の労働

6 休み・楽しみ・生きがい

5) 死と生の間を生きる

1 信心・感謝

2 老境(年をとらねば分からないこと)

おわりに

注

聴き取り対象者一覧 並びに聴き取り年月日

あとがき

解説 諸岡了介(島根大学教授)

書誌情報

紙版

発売日

2025年03月13日

ISBN

9784065391631

判型

A6

価格

定価:1,650円(本体1,500円)

通巻番号

2862

ページ数

320ページ

シリーズ

講談社学術文庫

電子版

発売日

2025年03月12日

JDCN

06A0000000000884114M

初出

本書は『死と生の民俗―産湯で始まり、湯灌で終わる―』(2008年3月 近代文芸社)を改題し、文庫版解説をつけたものです。

著者紹介

たはら はるゆき 1937年広島県生まれ。広島大学教育学部卒業。広島県公立学校教員、広島県教育委員会事務局勤務。2005年、佛教大学大学院修士課程(教育学研究科生涯教育専攻)修了。失われつつある日本の民俗文化や生活の知恵、風習の掘り起こしと再評価をライフワークとし、後期高齢者の人生体験聞き取りにとりくむ。著書に『百姓と仕事の民俗』がある。

島根大学教育学部教授

オンライン書店一覧

関連シリーズ

-

蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか

-

日本の俗信

-

日本動物民俗誌

-

「大東亜民俗学」の虚実

-

風景の生産・風景の解放

-

弥勒 宮田登

-

今を生きる思想 宮本常一

-

包み結びの歳時記

-

女神誕生

-

世界の音 楽器の歴史と文化

-

女人禁制

-

日本人の死生観

-

埋もれた日本地図

-

日本の古式捕鯨

-

言霊の民俗誌

-

土葬の村

-

日本人の原風景 風土と信心とたつきの道

-

民俗学

-

神主と村の民俗誌

-

おとこ・おんなの民俗誌

-

江戸東京の庶民信仰

-

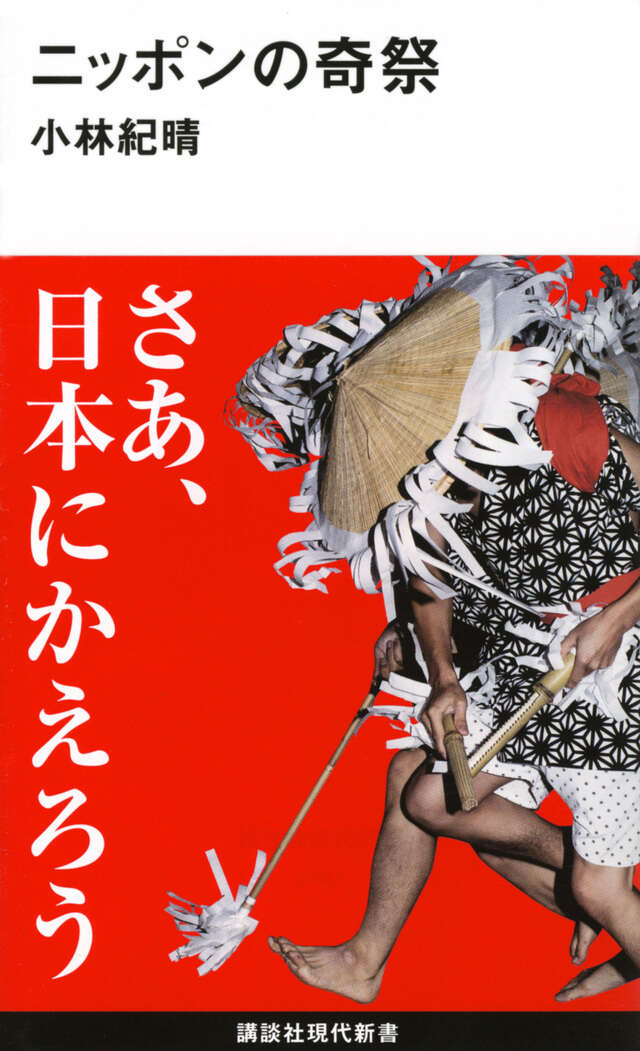

ニッポンの奇祭

-

氏神さまと鎮守さま 神社の民俗史

-

神々の精神史

-

言霊と他界

-

故郷七十年

-

滑稽の研究

-

「怪異」の政治社会学

-

日本古代呪術

-

金太郎の母を探ねて

-

霊山と日本人

-

魚の文化史

-

地名の研究

-

東北学/もうひとつの東北

-

民間暦

-

物語の中世 神話・説話・民話の歴史学

-

江戸滑稽化物尽くし

-

憑霊信仰論 妖怪研究への試み

-

明治大正史 世相篇

-

民俗学の旅

-

魔の系譜

-

年中行事覚書

-

日本藝能史六講

-

日本の鬼 日本文化探求の視角

-

東北学/忘れられた東北

-

生態と民俗 人と動植物の相渉譜

-

桃太郎の母

-

庶民の発見

-

蛇

-

子守り唄の誕生

-

山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰

-

熊野詣

-

金枝篇

-

境界の発生

-

早川孝太郎 花祭

-

花の民俗学

-

塩の道

-

ももんがあ対見越入道 江戸の化物たち

-

ふるさとの生活

-

ニライカナイから届いた言葉 声に出して味わいたいウチナーグチ