講談社現代新書作品一覧

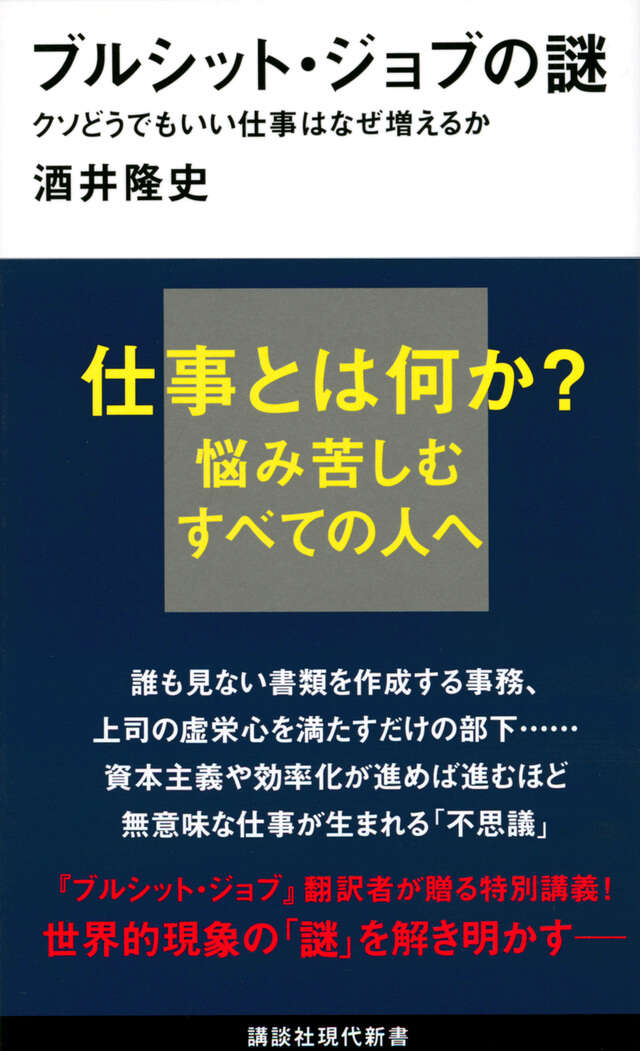

ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか

講談社現代新書

誰も見ない書類をひたすら作成するだけの仕事、無意味な仕事を増やすだけの上司、偉い人の虚栄心を満たすためだけの秘書、嘘を嘘で塗り固めた広告、価値がないとわかっている商品を広める広報……私たちはなぜ「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」に苦しみ続けるのか? なぜブルシット・ジョブは増え続けるのか? なぜブルシット・ジョブは高給で、社会的価値の高い仕事ほど報酬が低いのか? 世界的ベストセラー、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』の訳者による本格講義!

【目次】

第0講 「クソどうでもいい仕事」の発見

第1講 ブルシット・ジョブの宇宙

第2講 ブルシット・ジョブってなんだろう?

第3講 ブルシット・ジョブはなぜ苦しいのか?

第4講 資本主義と「仕事のための仕事」

第5講 ネオリベラリズムと官僚制

第6講 ブルシット・ジョブが増殖する構造

第7講 「エッセンシャル・ワークの逆説」について

第8講 ブルシット・ジョブとベーシックインカム

おわりに わたしたちには「想像力」がある

裏道を行け ディストピア世界をHACKする

講談社現代新書

ふつうに生きていたら転落する。

知識社会化が進み、人生の難易度がますます上がっていくーー。

残酷な「無理ゲー社会」を攻略するための

たった一つの生存戦略とは?

才能のある者は人生を攻略(HACK)し、

才能のない者はシステムに搾取(HACK)される。

常識やルールの「裏道を行け」!

【本書の目次】

PART1 恋愛をHACKせよ

ーー「モテ格差」という残酷な現実

PART2 金融市場をHACKせよ

ーー効率よく大金持ちになる「究極の方法」

PART3 脳をHACKせよ

ーーあなたも簡単に「依存症」になる

PART4 自分をHACKせよ

ーーテクノロジーが実現する「至高の自己啓発」

PART5 世界をHACKせよ

ーーどうしたら「残酷な現実」を生き抜けるか?

【本書の内容】

・「女性嫌悪」に走るモテない男たち

・ナンパ師が手にし損ねた「ほんとうの愛」

・道徳的な「モテ戦略」とは

・「寝てるだけでお金を貯めた」天才の極意

・ブラックジャック必勝法は存在する

・ノーベル経済学賞の先を行け

・ギャンブルは「向精神薬」

・大学生の50%が「ネット中毒」

・「ちがう自分」という強迫観念

・「自己実現した主体」が幸福をもたらす

・トランスヒューマニズムと「優生学2.0」

・「寝そべり族」はなぜ生まれたか

・自己啓発としての「ミニマリズム」

・「ストア哲学」は究極のメンタル術 ……ほか

激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972

講談社現代新書

高揚する学生運動、泥沼化する内ゲバ、あさま山荘事件の衝撃。

左翼の掲げた理想はなぜ「過激化」するのか?

戦後左派の「失敗の本質」。

「この時代は、左翼運動が最高潮に達しながらその後急速な凋落を辿っていった時代にあたり、左翼史全体を通じても特に歴史の教訓に満ちた時代です。まさに、この時代は「左翼史の核心」と言えるでしょう。」(佐藤優)

「なぜ左翼は失敗したのか。この本では一貫してこの問いに立ち返ることになるでしょう。そして、左翼の顛末を歴史の教訓として総括することは、最も学生運動が盛り上がっていた1968年に大学生になった私の使命でもあります。」(池上彰)

自分の命を投げ出しても構わない。他人を殺すことも躊躇しない。

これが「思想の力」である。

いま、戦後史から学ぶべき歴史の教訓とは。

【本書の目次】

序章 「60年代」前史

第1章 60年安保と社会党・共産党の対立(1960~1965年)

第2章 学生運動の高揚(1965~1969年)

第3章 新左翼の理論家たち

第4章 過激化する新左翼(1970年~)

【本書の内容】

・60年安保は「反米闘争」か「反岸闘争」か

・「敵の出方」論をめぐる共産党・志位和夫の嘘

・「反スターリニズム」に賭けた新左翼の精神

・「反米従属」と「愛国」に舵を切る60年代共産党

・新左翼は「リアリズムを欠いたロマン主義」

・「第一次羽田事件」山崎博昭の死が時代を動かす

・戦う意志を貫き、代議制を捨てた「全共闘」

・行動の「中核派」、理論の「革マル派」

・「ニセ左翼」vs.「権力の泳がせ論」

・本屋で「火炎瓶製造マニュアル」が買えた時代

・「日大アウシュヴィッツ」という揶揄の声

・池上彰青年を「オルグ」しようとしたセクト

・卓越した思想家・黒田寛一と国鉄・松崎明の関係

・沖縄は「奪還」すべきか、「解放」すべきか

・日本人を「総ノンポリ化」した新左翼運動

・左翼は「人間の不完全さ」を自覚せよ ……ほか

医療崩壊 真犯人は誰だ

講談社現代新書

「世界に冠たる日本の医療」などと、医療提供体制の充実ぶりを誇っていた我が国が、なぜ、世界的には「さざ波」程度の感染者数増加で、このように簡単に医療崩壊を起こしたのか、その謎に迫る。

7人の容疑者(原因の仮説)を挙げて、一つ一つ謎解き仕立てで話を進める。現在、国民の間では、なぜ、こんなに簡単に医療崩壊が起きたのか、一部の医療機関が頑張る中で、まったく何もしていない医療機関があるのはなぜなのか、医師会や専門家会議はなぜ、緊急事態宣言で経済をストップすることばかり提言するのかなど、医療提供体制への不信感が渦巻いている。まずはそれらへの疑問に答えるのが本書の目的である。

また、今後もしばらくウィズコロナの時代が続くので、パンデミック時の医療崩壊を防ぐためにどんな手立てがあるのか、アフターコロナ時代の平常時の医療をどのように改革すべきかという点も議論、政策提言を行う。

頼朝と義時 武家政権の誕生

講談社現代新書

日本史を変えた「鎌倉殿」と「執権」という、2人の政治家――。

源平合戦から承久の乱まで、武士中心の社会は、いかにして生まれたか?

朝廷と幕府の関係が劇的に転換する日本史上の画期を描き出す!

・流人の頼朝を、北条氏が庇護した理由とは?

・富士川合戦の実像

・一の谷合戦の勝因は?

・源平合戦とは「武家の棟梁」勝ち抜きトーナメントだった

・頼朝の権力は、従来の「武家の棟梁」とは何が異なるのか?

・なぜ弱小御家人が筆頭の地位を占めるに至ったか?

・ポスト頼家をめぐる北条氏と比企氏の対立

・父時政を追放した義時

・実朝暗殺という窮地

・承久の乱は何をもたらしたか……

したたかに、武士の世を切り拓いた二人の奮闘に迫る!

貴族的であるがゆえに頼朝には限界もあった。朝廷に仕える「王家の侍大将」という自己認識が強く、朝廷と大きな軋轢を起こしてまで武士たちの権利を擁護するという意識は希薄だった。結果、鎌倉幕府成立後も、公家が武家に優越する体制は続いた。この体制を覆したのが承久の乱であり、その勝者が義時である。東国武士として生まれ、かつ義兄頼朝の政治(と権謀術数)を学んだ義時という人物が、頼朝の後継者として必要だった。武士一般の利益を代弁する組織としての鎌倉幕府が成立するには、頼朝と義時という二人の政治家が不可欠だった。どちらか一人だけでは不十分なのだ。本書が武家政治の創始者として、頼朝と義時の二人を取り上げる所以である。――「はじめに」より

大人のいじめ

講談社現代新書

職場のいじめで

精神障害を発症した件数が、

この11年で10倍に!

膨大な数の「いじめ・嫌がらせ」相談を受けてきた著者が、

実例を紹介しながら、その背景を分析。

長時間労働、重い仕事の負担……、

過度な圧力に晒された職場で、多発!

●9年連続で、「いじめ・嫌がらせ」が労働相談1位

●トヨタ、三菱など大企業で相次ぐ、いじめによる自死

●いじめのある職場は、長時間労働の割合が2倍以上

●約5割の会社が、いじめを放置

●過酷な職場で起きる、ガス抜きとしてのいじめ

●いじめが一番多いのは、「医療・福祉」の職場

●「発達障害者」へのいじめが、5年で5倍に増加

●「生産性」の低い労働者が、「いじめても良い」対象に

●近年の職場いじめは、経営の論理を内面化した同僚らによって、「自発的」に行われる

●会社・上司に相談する前に、「録音」など証拠集めを

職場いじめは、日本社会の構造的問題だ!!

詩とは何か

講談社現代新書

現代における「詩」の本質とは? 世界最高峰の詩人の1人、吉増剛造が60年の詩業の果てに辿り着いた境地を縦横無尽に語り尽くす。

現代最高の詩人による究極の詩論、ついに登場! 世界大戦、原爆、そして3.11。数多の「傷」を閲した現代における詩の意味を問う。いわゆる詩人の範疇を超え、カフカ、ベケット、石牟礼道子などの「書いたもの(エクリチュール)」へ。さらには文学さえも越え、ジョナス・メカスの映画、ゴッホの絵画、そして音楽にまで。縦横無尽に芸術ジャンルを横断し、あらゆる芸術行為の中に「詩」の真髄を見出す。詩の根源、すなわち「芸術」の根源へと肉迫する稀有の作品。

遊廓と日本人

講談社現代新書

人権無視の悲哀の場か、日本文化の聖域か。

「日本史の陰影(タブー)」を再考する。

江戸学の第一人者による「遊廓入門」の決定版!

--------------------------------------------------------------

遊廓は二度とこの世に出現すべきではなく、

造ることができない場所であり制度です。

一方で遊女が、高い教養を持ち、輸入香木を焚きしめ、とても良い香りを放ち、和歌を作り、三味線を弾き、生け花や抹茶の作法を知っており、一般社会よりもはるかに年中行事をしっかりおこない、日本文化を守り継承してきた存在でもあったことを忘れてはなりません。

-----------------------------------------------------------------

【本書の目次】

はじめに

第一章 吉原遊廓の誕生

第二章 遊廓とはどういう場所か?

第三章 遊女とはどんな人たちか?

第四章 男女の「色道」と吉原文化

第五章 吉原遊廓の三六五日

第六章 近代以降の吉原遊廓

終章 遊廓をどう語り継ぐべきか

【本書の内容】

・遊郭は「辺境の別世」「身分のない世界」

・「不夜城」と呼ばれた吉原遊廓

・「色好み」という日本文化の伝統

・井原西鶴が描いた「床上手」な遊女たち

・恋を創るために読まれた「色道」

・江戸の「いい男」「いい女」の条件とは

・遊女を世に知らしめた「洒落本」と「浮世絵」

・遊女の人権が問われた「マリア・ルス号事件」

・吉原遊廓の凋落と消えゆく江戸文化 ……ほか

酔鯨 山内容堂の軌跡 土佐から見た幕末史

講談社現代新書

この人物を知らずして幕末史は語れない!

徳川びいきの封建領主、土佐勤王党の弾圧……、彼は時代に取り残された「悪役」だったのか? 慶喜将軍擁立運動、参預会議、小御所会議――中央の政局を主導し、歴史を大きく動かす可能性のあった、知られざるキーパーソンに焦点を当てながら、従来の幕府vs.薩長史観ではわからない、歴史の転換点の実相を描き出す。

第一人者が土佐藩を通して描き出す、幕末維新史の決定版!

空気を読む人 読まない人 人格系と発達系のはなし

講談社現代新書

■すべての人はどちらかに分けられる!

空気を読みすぎる【人格系】。

空気は読まない【発達系】。

あなたは、どちらのタイプですか?

人間関係が悪化するのも、心のなかがつらいのも、

【人格系】×【発達系】の二つの傾向が激突することから始まっています。

この心のしくみを知ることが、

生きづらさから解放される一番の近道です。

--------------------

【人格系】とは?

空気を読みすぎるタイプ。周囲が気になり同調圧力に苦しみ、いつも軽微な神経症的な状態でいる。

その傾向がよほど極端だと、人格障害(パーソナリティ障害)と呼ばれるかもしれない。

そういう傾向が「人格系」です。

【発達系】とは?

空気を読まないタイプ。自由で正直で天真爛漫、後先を気にせず、いつも目の前のことに没頭しているユニークな人。

その傾向がよほど極端だと、発達障害と呼ばれるかもしれない。

そういう傾向が「発達系」です。

空気を読むタイプは、空気を読みすぎて苦しみます。

空気を読まないタイプは、周囲と衝突して苦しみます。

どちらのタイプも結局は自分を押し殺して生きづらさを強くします。

そのうえ、どちらのタイプも、おたがいが嫌いになります。

人間どうしの不仲、争い、憎み合いは、たいてい二つのタイプの激突から発生しています。

なぜ、二つのタイプは、わざわざ相手を嫌うのか?

なぜ、人は必要以上に怒ったり、意味もわからないまま嫌われたり、必要以上に自分自身を苦しめたりしてしまうのか?

その謎を解き明かし、人間関係と心のつらさを同時に改善する一冊です。

--------------------

■本書の内容■

第1部 心と性格のしくみ

【第1章】 すべての人は人格系と発達系に分けられる

【第2章】 天真爛漫な発達系

【第3章】 周囲が気になる人格系

第2部 生きづらさから解放される

【第4章】 私のなかの「もうひとりの私」

【第5章】 自分と仲直りする方法

倭国 古代国家への道

講談社現代新書

「万世一系」の天皇を頂くとされる「日本」の起源はどこに求めるべきなのか。複数の王統が大王位を目指し競合していた時代が終わり、唯一の系統が大王の地位を独占するに至るプロセスを、これまであまり注目されていなかった史料から読み解く、スリリングな「倭国形成史」。

不安に克つ思考 賢人たちの処方箋

講談社現代新書

パラダイムが変わった! 歴史の大転換期を生き抜くための必須キーワードとは?

バラモン左翼と商人右翼、監視資本主義、パンデミック後も残る4つの仕事の習慣……

19人の賢人たちによる、新しい世界を生きるための羅針盤!

『新しい世界』『変貌する未来』につづく大好評シリーズ第3弾!

ユヴァル・ノア・ハラリ×ルトガー・ブレグマン×「テクノロジーの加速・デジタルの限界」

レベッカ・ソルニット パンデミック後の「災害ユートピア」

グレタ・トゥーンベリ 世界で最も有名な環境活動家という生き方

ダニエル・カーネマン 組織の致命的エラーを起こす「ノイズ」のカラクリ

バーツラフ・シュミル 第5の転換を乗り越える「レス・イズ・モア」

エマニュエル・トッド 「若者負債」を解決するための方法

トマ・ピケティ バラモン左翼と商人右翼

デイヴィッド・グッドハート 「15対50問題」――知的エリートと庶民を分断する「能力主義」

ジェイムズ・スタヴリディス 2034年、米中戦争のシナリオ

キショール・マブバニ 中国「戦狼外交」は本当か

ガブリエル・ズックマン 「極端な富」(Extreme Wealth)はなぜつくられたか

ショシャナ・ズボフ 私たちの生活を採掘する「監視資本主義」

マリアナ・マッツカート イノベーションを生む「アントレプレナー国家」

ロバート・シラー 市場を動かす「物語」の経済学

リンダ・グラットン パンデミック後も残る4つの仕事の習慣

ダニ・ロドリック 「ギグ・エコノミー」時代の経済政策

カズオ・イシグロ AIロボット時代の「私」

クロエ・ジャオ アカデミー賞監督が語る、現代「ノマド」の人生

シンプルな英語

講談社現代新書

技術英語のスペシャリストにして、ベストセラー『会話もメールも英語は3語で伝わります』の著者が、より高いレベルを目指したい方々のために、最短・最強の英語学習法を公開します。

英語力をつけるカギ、それは「主語と動詞を組み立てる力」にあります。

それはなぜか。

●英文は主語Sと動詞Vが必ず含まれます。基本的に省くことはできません。

●日本語と違って主語は省けません。語順も決まっています。

●だから、スピーキングも、リスニングも、リーディングも、「動詞」がしっかりわかり、「動詞」をしっかり決めることができれば確実に上達します。

●英語はブロックごとに主語や動詞を組み立てて論理的に相手に伝えます。ストレートでローコンテクストな言葉です。

●その意味で、英文の組み立てはプログラミングに似ています。

●だからこそ、まず主語を決め、主語に続ける動詞で英文の構造を決めます→主語と動詞を組み立てる力が重要です。組み立てる力がつけば、あなたの英語は確実にレベルアップします。

●まずは上記の点を抑えた上で、動詞や組み立てを円滑にするための決まりごととして「助動詞」「時制」「態の選択」をマスターしていきます。

●組み立てを強化するアイテムとして「冠詞」「前置詞」「副詞」などを理解していきます。

この順番で英語を学んでいくとメキメキ上達します→これが英語学習法の完成形となるわけです。

英語の習熟に近道はありません。しかし、最短の学習法はあります。

シンプルでありながら、世界で通用する、恥ずかしくない英語、を本書で是非身に付けてください!

会社がなくなる!

講談社現代新書

「こんな世の中で、自分は、自分の会社は

今のままやっていけるのだろうか」

そう不安に思っている人は少なくないでしょう。

やっていけません――それが私の答えです。

どうすれば世界に誇れる人材・組織になれるのか?

本書は、過去や世界に視野を広げながら、

将来の見取り図を描くことが狙いです。

・・・・・

■ すぐそこにある「コロナ以上の危機」

■ 会社が成長し続けるために必要なこと

■ 命とカネ、どちらが大事か?

■ 「SDGs」「ESG」の看板にだまされるな!

■ 会社にとって大事なのは「中身」と「実行力」

■ いまの株高は「ゴルディロックスのスープ」

■ 韓国よりも低い日本の平均年収

■ 株主第一主義から脱却せよ

■ 会社の本質とは何か

■ いまこそアダム・スミスに戻るべき理由

■ 日本が誇るべき「伝統的な商売哲学」とは?

■ 脱成長経済なんてありえない

■ GAFAも長くは続かない!

■ これから世界を支配するのは中小企業

■ ダウ採用銘柄に見る企業の栄枯盛衰

■ 今後は大企業の中小企業化が進む

■ 人材とアイデアをヨコにつなげて最適化せよ

■ いつまで上座・下座にこだわっているのか!

■ 社外取締役のウソ

■ DXでもタテ型社会は変わらない!

■ アメリカと中国、真の覇権国はどっちか?

■ 米中衝突時代に求められる日本企業の役割

■ 中国を封じ込めることはできない

■ 米中は共存共栄せざるを得ない

■ 根深い白人至上主義

■ 人口逆転に対する白人の恐怖心

■ 中国は分裂していく方向に進む

・・・・・

以上のように、本書が扱っているテーマは、

ウィズコロナ社会、資本主義の変遷、

会社の栄枯盛衰、日本企業のタテ型社会、

米中新冷戦……と多岐にわたります。

会社と仕事をめぐっても課題は山積しています。

いっこうに上がらない給料の手取り、

あとを絶たない不祥事、

創業やイノベーションの遅れ……。

そうした問題意識を中心に据え、

これから日本の会社と私たちの仕事が

どんなふうに変わっていくのか、

あるいは変わっていかざるをえないのか。

会社大変革の時代を私なりに予測し、

ともに考えていきたいと思います。

これからは、変わる勇気と覚悟を持った

組織だけが生き残り、

これからの世界を支配する!

新型コロナワクチン 本当の「真実」

講談社現代新書

免疫学の第一人者として絶大な信頼を得ている著者が、最新の科学的エビデンスをもとに新型コロナワクチンの有効性と安全性を徹底分析。これ1冊読めば、ワクチンに対する疑問と不安がすべて解消する新型コロナワクチン本の決定版!

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の切り札と期待されている、新型コロナワクチン。現在、日本で接種が進んでいるファイザー製ワクチンとモデルナ製ワクチンは、発症予防効果約95%という驚異的な効果を持つ一方で、ウイルス遺伝子の一部を使う世界初の本格的なmRNAワクチンであること、開発期間が極めて短期間なこと、従来のワクチンに比べて、副反応の発生頻度が高いこと、などが相まって、接種に不安を持つ人も多い。

新型ワクチンは本当に効果があるのか?

本当に安全といえるのか?

将来予期せぬ問題が発生することはないのか?

英国型変異株(アルファ株)や」インド型変異株に対しても有効なのか?

など、誰もが知りたい情報を、日本を代表する免疫学者である著者が、最新の科学的エビデンスをもとに平易に解説する。

本書の内容

序文

プロローグ 新型コロナウイルスはただの風邪ではない

第1章 ワクチンは本当に効くのか?

第2章 ワクチンは本当に安全か?

第3章 ワクチンはなぜ効くのか?

第4章 ワクチン接種で将来不利益を被ることはないのか?

第5章 平穏な日常はいつ戻ってくるのか?

第6章 新型コロナウイルスの情報リテラシー

第7章 「嫌ワクチン本」を検証する

第8章 新型コロナウイルス感染症の新たな治療法、そして未来

幸せに死ぬために 人生を豊かにする「早期緩和ケア」

講談社現代新書

人生100年時代、「自分らしい豊かな人生」を送るために。

ベストセラー『死ぬときに後悔すること25』の著者が

様々な患者さんとのエピソードを通じて見出した、

人生を豊かにする「早期緩和ケア」の可能性とはーー。

-----------------------------

緩和ケアが目指すものは「末期」に限りません。

緩和ケアとは、本質的には生活の質を上げるアプローチであり、

不安やストレスを抱える方、生きづらさを抱える方々に

安心や前向きな心を与えるためのものなのです。

医療というと、「病気を治すもの」と誰もがイメージしているかと思います。

しかし現代の医療は、完治しない慢性病や、

そもそも完全に以前の状態を戻すことは難しい老いの問題と向き合っています。

その過程で、「治す」とはまた別のもう一つの重要な考え方である

「苦痛を和らげ、心身をより良く保ち、元気に生活できる」ことを支える医療が

育ってきたとも言えましょう。

それが緩和ケアなのです。

-----------------------------

本書では、生きづらさを緩和するアプローチとしての「緩和ケア」、

とりわけ末期に限らず多くの方々に実践していただきたい「早期緩和ケア」の重要性を

お伝えすることを目指しています。

また、本書をお読みいただくと、

ここで論じられる未来の医療の在り方が

「あなたはどのように生き、どのように逝きたいか?」という問いと

密接に結びついていることに気づかれると思います。

本書は、豊かに死ぬための「人生論」としても読むことができると思います。

【本書の内容】

◇「最期は家で過ごしたい」がん患者の心の叫び

◇すべての人が直面する「死の自己決定」

◇定期的な緩和ケアで生存期間が延びた?

◇「かかりたい時に医者にかかる」では遅い

◇海外で緩和ケアが必要な人が最も多いのは「がん」ではなく「心血管疾患」

◇緩和ケアを通じて入院費用が減少する

◇家族の「サポート疲れ」も医療の対象に

◇「医療用麻薬」をおそれる日本人

◇診療報酬の安さが緩和ケアの障壁

◇「病気になってからの予防」が問われる時代

◇安楽死が奪う「あの時死ななくて良かった」の声

……ほか。

長崎丸山遊廓 江戸時代のワンダーランド

講談社現代新書

10両程の身代金(約100万円)を背負って商売をはじめ、運と実力があれば揚代だけで年間1000万円を超え、プレゼントに至っては一度に数百万円単位で得た。その収入は本人の貯蓄のみならず家族や親戚、出身の地域社会まで潤すことができた。娘たちだけが持っている可能性を生かしたサクセスストーリーが丸山遊女にはついてまわったのである。

長崎は対外貿易港であったが、そこで取引される製品に長崎で生産されたものはなく、また貿易に携わる商人も、もっぱら京大坂の大商人であった。言うなれば長崎は「場所」を提供し、貿易の事務手続きを請け負いその手数料を得るだけで、「商売」の主役ではなかった。手をこまねいているだけでは貿易の「上がり」は長崎住民の頭の上を通りすぎていくだけだった。対外貿易の「上がり」をできるだけ長崎に落とさせる、そこに他の都市の遊廓とは異なった長崎丸山遊廓の存在意義はあった。長崎において遊女が特別な存在とされたのは、なによりもまず、都市長崎があまりにも小さく、あまりにも貧しかったからだった。地場の生産力の不足を補うために都市に貿易の利益を還流させるという重要な役目を担っていたのが遊女たちであった。つまり、遊女は長崎の第一の「商品」だったのだ。

丸山遊女の多くは長崎市中や近郷の貧しい家庭の出身であった。「籠の鳥」として、親元からは切り離され、孤独な生を営むことを余儀なくされていた吉原をはじめとする他の遊廓とは異なって、長崎の場合、ほとんどの遊女は実家と密に連絡をとり、遊女となった後も地域社会の構成員としての意識をもちつづけていた。また奉行所をはじめ、都市をあげて遊女を保護し、嫌な仕事は拒むことも可能だった。長崎の街は一つの運命共同体であり、住民の生活が成り立つようにするためには、他所から訪れた商人が長崎で得た貿易の利益を丸山で揚代や贈物として吸い上げ、そのようにして得た利益を回して貧しい借家人まで潤してゆかなければならなかった。そのような「トリクルダウン」の手段として、丸山遊女の果たす役割はすこぶる大きかった。それゆえ、現代の価値にして数千万円の収入を得る可能性もある遊女は、むしろかならず、長崎市中の出身者でなければならなかったのだ。

本書では、このような視点のもと、丸山遊女が当時の人々からどのように見られていたかについては今日的な視点から性急に判断を下すことを避け、当時の人々の気持ちが想像できる資料をもとにして論じていきたい。

学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか

講談社現代新書

「従順な子」をつくる教育は、もう終わりにしよう!

ブラック校則、いじめ、心の教育、不登校、教師の長時間労働――。

日本の教育が抱える最大の問題とは?

『学校の「当たり前」をやめた。』著者と、日本の同調圧力を追及してきた演出家による必読の学校論!

・教師への信頼を失わせるブラック校則

・「服装・頭髪の乱れは心の乱れ」という迷信

・不登校からのリハビリ

・いじめの件数に意味はない

・「朝の挨拶運動」はただの時間外労働

・「国や社会を変えられると思う」は18.3%

・「わかる授業」が良い授業なのか

・30人を超えると集団の質が変わる

・スマホのルールは子どもたちが決める

・ぶつかり合うのは当たり前

・スーパー教員がもたらした学級崩壊

・「絆」と「団結」が目標になってしまう

・対話が苦手な日本人

・感情をコントロールする技術

・日本にユニコーン企業が少ない理由

ブラック校則に直面する生徒、子の不登校に悩む親、長時間労働に疲れる教員……すべての人に贈る、常識を疑うヒント。

変貌する未来 世界企業14社の次期戦略

講談社現代新書

これが世界の潮流、次代の世界標準だ!

GAFAM、スタートアップ、レガシー……、世界を動かす企業がいま考えていること、そして描いている未来とは? 海外メディアだから書けた、「今日の社会」を変えていく14社の素顔。話題作『新しい世界』に続く第2弾!

・フェイスブック 5年先のロードマップ

・グーグル アルファベットグループの将来

・アマゾン ジェフ・ベゾス後の帝国

・マイクロソフト パンデミックと次世代のテクノロジー

・アップル プライバシー侵害と温暖化が21世紀の脅威

・スペースX イーロン・マスク「初有人飛行」まで

・ネットフリックス 人々を自宅に釘付けにした創業者の素顔

・ショッピファイ 「アマゾンの対抗馬」として注目される理由

・リヴィアン 「次のテスラ」を狙うEVスタートアップ

・ビオンテック 新型コロナワクチンはなぜ開発できたのか

・トタル 石油メジャーCEOが見る「コロナ後の中国と西欧」

・パランティア 正義の味方か悪役か、謎のビッグデータ企業

・TSMC 台湾の半導体企業、一人勝ちの理由

・アリババ 「独身の日」誕生の裏側

・シリコンバレー クリーンテック2.0の未来

日本哲学の最前線

講談社現代新書

國分功一郎、青山拓央、千葉雅也、伊藤亜紗、古田徹也、苫野一徳……

哲学の最前線の旗手たちが「いま考えていること」がこれ一冊でわかる!

私たちを縛りつける不自由と向き合う、本当の自由のための哲学。

* * *

[目次]

はじめに 日本哲学の最前線=「J哲学」

第一章 共に生きるための言葉を探して――國分功一郎『中動態の世界』

第二章 人間は自由でありかつ無自由である――青山拓央『時間と自由意志』

第三章 偶然の波に乗る生の実践――千葉雅也『勉強の哲学』

第四章 身体のローカル・ルールとコミュニケーションの生成――伊藤亜紗『手の倫理』

第五章 しっくりいく表現を求めて迷うこと――古田徹也『言葉の魂の哲学』

第六章 エゴイズムの乗り越えと愛する意志――苫野一徳『愛』

おわりに 自由のための不自由論