講談社現代新書作品一覧

日本病 なぜ給料と物価は安いままなのか

講談社現代新書

どうして日本の国力は

30年以上も低下し続けているのか?

低所得・低物価・低金利・低成長の

「4低」=「日本病」に喘ぐニッポンを、

気鋭のエコノミストが分析!

<本書の主な内容>

・「4低」現象は「日本化(Japanification)」と呼ばれ、世界で研究対象に

・今や日本の賃金は、アメリカの半分強、韓国の約9割

・失業率が高い国ほど、賃金上昇率も高い不思議

・「物価上昇率がマイナス」は、OECD諸国で日本だけ

・異次元の金融緩和でも、物価が上がらない理由

・日本は家計も企業も過剰貯蓄、はびこるデフレマインド

・アメリカはリーマン・ショック後、すごい勢いで量的緩和と利下げを行い、「日本化」回避に成功

・日本の政府債務の増加ペースはG7の中で最低、財政赤字を気にしすぎ

・ここ30年で、アメリカのGDPは2倍、日本は1.2倍

・日本では、年収200万円未満の世帯が増加、年収1500万円以上の世帯は減少⇒1億総貧困化へ

・「日本の年金・社会保障制度は危機的状況」の間違い

・大きな可能性を秘めている日本の第一次産業

お金の未来

講談社現代新書

いまお金とは何か? 暮らしや国家、銀行は一体どう変わるのか?

激変するお金と新しい世界――ビットコイン、ブロックチェーン、NFT、Web3…お金とテクノロジーのプロが語り尽くす〈一番わかりやすいお金の入門書〉

「実は、私たちにとっての「当たり前」が変化しつつあります。

普段使っているお金は果たして最適な形なのか、手数料って必要なのだろうか、給料はなぜ電子マネーではなく毎月現金か振り込みで処理されるように法律で決められているのか……こうした問いを真剣に考えるべきタイミングが到来しているのです。普通に生活しているなかでは、わざわざ立ち止まって考えることがなかった、お金をめぐる常識や仕組みが根底から覆されようとしているわけです」――「はじめに」より

【目次】

第1章 お金に何が起きているのか?

第2章 ビットコインとブロックチェーンの革命

第3章 大きく盛り上がる「NFT」の世界

第4章 お金の未来

【本書の主な内容】

・イーロン・マスクが暗号資産に熱狂する理由

・国家や銀行がお金を管理する時代は終わるのか?

・Web2.0とWeb3の「決定的な違い」

・ビットコイン誕生の歴史的背景

・暗号資産の時価総額は「200兆円」

・米国若者男性の4割超が暗号資産を利用したことがある

・日本の暗号資産市場に急ブレーキをかける規制の数々

・ビットコインを法定通貨にしたエルサルバドル

・国家vs.ステーブルコイン

・「ゲームで稼ぐ人」が増加中のフィリピン

・一つのデジタル作品(NFT)が75億円で落札

・日本のプロ野球の名場面をNFT化!

・「分散型金融(DeFi)」の可能性

・「給料日」の概念が消える?

・あらゆる産業が「非中央集権化」する未来

10分で名著

講談社現代新書

最強の水先案内人がプロに「読みどころ」を聞いてみた――。

『神曲』『源氏物語』『わが闘争』『資本論』……、名著を読まなくても楽しめる、虫のよいガイド本、誕生!

好きな女性とはセックスできず、添い寝しかできない男の悲哀――『源氏物語』

莫大な印税収入でヒトラーは自信をつけた――『わが闘争』

手に取ってみたけれど、挫折した……、でもあきらめるのはまだ早い! 聞き手=古市憲寿+構成=斎藤哲也の名コンビが贈る名著ショートカット。

『神曲』――都市市民が生まれて、煉獄が生まれた 原基晶

『源氏物語』――「宇治十帖」の不器用で流されやすい登場人物たち 大塚ひかり

『失われた時を求めて』――宝探しのように自分の読みたいところを探す 高遠弘美

「相対性理論」――時間も空間も一つではない 竹内薫

『社会契約論』――「明日からこの国を、この世界をどうしよう」と考えるヒント 東浩紀

『ツァラトゥストラ』――「神は死んだ」など好きなパワーワードを探してみる 竹田青嗣

『わが闘争』――大衆を小馬鹿にした第6章「戦時宣伝」 佐藤卓己

『ペスト』――「自分事」となると、一気に読みやすくなる 佐々木匠

『古事記』――縄文系と弥生系の世界観が混在していた 三浦佑之

『風と共に去りぬ』――単なる恋愛小説ではない 鴻巣友季子

『国富論』――啓蒙の時代にお金儲けは肯定された 野原慎司

『資本論』――「新しい世界」の秘密を明らかにしようとした 的場昭弘

基礎からわかる 論文の書き方

講談社現代新書

学問の「型」を理解すれば、勉強はもっと楽しくなる。

社会人にも役立つ、大学の双方向授業をもとにした「論文入門」の決定版!

「この型式に沿って書かないと、評価されません。」

学生の興味・関心を的確に導く。

圧倒的な筆力を持つ社会学者・小熊英二による論文作法。

「人間は不完全だから進歩するし、努力する。

そして、人間が一人でやれることには限界がある。

だから書いて、公表し、他人と対話する。

そのように、私は考えています。」(本文より)

◆アリストテレス『弁論術』に学ぶ説得の技法

◆「結論を先に言え」は古代からあった

◆人文・社会科学はなぜ「科学」なのか

◆「霊魂」「意志」「社会」という不確かな前提

◆「主題」と「対象」を混同しない

◆画期的な研究を行うためのヒント

◆論文における「よい文章」とは?

◆方法論は「料理のレシピ」

◆「パラグラフ・ライティング」のコツ ……ほか

【本書の構成】

はじめに

第1章 論文とは何か

第2章 論文と科学

第3章 主題と対象

第4章 はじめての調べ方

第5章 方法論(調査設計)

第6章 先行研究と学問体系(ディシプリン)

第7章 方法(メソッド)

第8章 研究計画書とプレゼンテーション

第9章 構成と文章

第10章 注記と要約

第11章 校正と仕上げ

おわりに

オッサンの壁

講談社現代新書

日本一の「オッサン村」ーー永田町の非常識、政治メディア の実態。

全国紙初の女性政治部長が克明に記す「男社会」のリアル。

なぜ、永田町と政治メディアにオッサンが多いのか?

幾多の「壁」に直面してきた政治記者が男性優位主義の本丸で考えた、日本社会への処方箋。

永田町 「驚きのエピソード」

・総理秘書官の抗議 「首相の重要な外遊に女性記者を同行させるとは何ごとだ!」

・夜回り取材時、議員宿舎のリビングで、いきなり抱きついてきた大物議員

・いつも優しい高齢議員が「少しは休みなさい」と布団を敷き始めた……さて、どうする?

政治記者の「過酷な競争」

・事実無根の告げ口をされ、梶山静六に激怒される 「あんたが漏らしたのかっ!」

・空恐ろしかった一言 「女性で声が一人だけ高いから、懇談の場の空気が乱れるんだよ」

・毎朝の「ハコ乗り」競争、夜の「サシ」取材……入浴時間を削って働く激務の日々

男性でもオッサンでない人たちは大勢いるし、

女性の中にもオッサンになっている人たちはいる。(本書より)

本書の内容

第一章 立ちはだかるオッサン

第二章 ハラスメントの現場

第三章 「女性初」が嫌だった

第四章 女性議員の壁

第五章 壁を壊すには

人生百年の教養

講談社現代新書

自分の人生と戦い続けるためにーー老いてこそ真価を発揮する教養とは何か。

読書、音楽、外国語、老い……、ドストエフスキー研究の第一人者が多角的な見地から真の「教養」に迫る。

●時を経た「再読」が、老いてからの可能性を教えてくれる

●教養人の知識は、つねに「哲学」に裏付けられている

●苦手なもの、嫌いなものこそ可能性の泉となる

●大江健三郎と村上春樹から考える「教養」の継承

●難解な長編小説を読むコツは、冒頭三十ページの二度読み

●英語を学ぶことで失うもの、母語の唯一性

●検索エンジンでの複数の語をぶつけあって生まれる「知」

●豹変を恐れるな、隣人の「喜び」を模倣せよ

●老いをどう乗り越えるかーーエネルギー源としての「忘却」

本書の内容

序章 人は信念とともに若く

第一章 「教養」、すこやかな喜怒哀楽

第二章 少年時代 「私」という書物1

第三章 青春時代 「私」という書物2

第四章 「私は外国語が苦手」

第五章 モンタージュ的思考

第六章 実践の技法

第七章 俯瞰的思考

第八章 老いの作法

終章 大厄災時代に贈る言葉

新型コロナの不安に答える

講談社現代新書

免疫学の第一人者として絶大な信頼を得ている著者が、最新の科学的エビデンスをもとに新型コロナワクチンの有効性と安全性を徹底分析。これ1冊読めば、ワクチンに対する疑問と不安がすべて解消する新型コロナワクチン本の決定版!

再び猛威を振るう新型コロナ。新たなオミクロン株に3回目接種はどれだけ有効なのか? 副作用はないのか? 何を選べばよいのか?

人はどう死ぬのか

講談社現代新書

誰にも訪れる「死」。しかし、実際にどのようにして死んでいくのかを知っている人は少ない。人がどのような末期を知らないと、虐待に等しい終末期医療に苦しみ、悲惨な死を迎えることになりかねない。肉親が迎えたとき、そして自ら死を覚悟したとき、どのような死に方を選べばいいのか。在宅診療医として数々の死を看取った、作家の久坂部羊氏が、人がどのような死を迎えるのかをリアルに描き、安らかな死を迎えるために、私たちが知っておくべきことを解説する。その日に備えて、読んでおきたい「死の教科書」

はじめに

第一章 死の実際を見る、心にゆとりを持って

第二章 さまざまな死のパターン

第三章 海外の「死」見聞録

第四章 死の恐怖とは何か

第五章 死に目に会うことの意味

第六章 不愉快な事実は伝えないメディア

第七章 がんに関する世間の誤解

第八章 安楽死と尊厳死の是々非々

第九章 上手な最期を迎えるには

独学の思考法 地頭を鍛える「考える技術」

講談社現代新書

「自分の頭で考える力」が根本から身につく!

答えなき時代に独学を深めるうえで必須の「考える技術」を、気鋭の哲学者が徹底解説。

答えのない時代には

自分の頭で考え、学びを深める力=「独学力」が必須だ!

◆勉強の質を高める哲学メソッド

◆「良い問い」と「不適切な問い」

◆「一問一答式知識観」を捨てる

◆「ソクラテス式問答法」の問題点

……など

【本書の目次】

はじめにーー答えなき時代に求められる「独学の力」

プロローグ 「考える」とはどういうことか?

ーーショーペンハウアー『読書について』から考える

第1部 原理編ーー5つの「考える技術」

第1章 問いを立てる力ーー思考の出発点を決める

第2章 分節する力ーー情報の質を見極める

第3章 要約する力ーー理解を深める

第4章 論証する力ーー論理を繋げて思考を構築する

第5章 物語化する力ーー相手に伝わる思考をする

第2部 応用編ーー独学を深める3つの「対話的思考」

第6章 対話的思考のステップ1ーー「問い」によって他者に寄り添う

第7章 対話的思考のステップ2ーーチャリタブル・リーディングを実践する

第8章 対話的思考のステップ3ーー他者に合わせた「イメージ」を用いる

おわりに

現代思想入門

講談社現代新書

《「新書大賞2023」大賞受賞!!》

人生を変える哲学が、ここにある――。

現代思想の真髄をかつてない仕方で書き尽くした、究極の「入門書」

■デリダ、ドゥルーズ、フーコー、ラカン、メイヤスー……

最高峰の哲学者たちの「考えていること」が面白いほどよくわかる!

■「物事を二項対立で捉えない」「すべての仕事を“ついで”にやる」……

哲学とライフハックがダイレクトにつながる!

■きちんとしすぎる窮屈な管理社会……

秩序からの逸脱を肯定する言葉に励まされる!

「本書は、「こうでなければならない」という枠から外れていくエネルギーを自分に感じ、それゆえこの世界において孤独を感じている人たちに、それを芸術的に展開してみよう、と励ますために書かれたのでしょう。」 ――「おわりに 秩序と逸脱」より

[本書の内容]

はじめに 今なぜ現代思想か

第一章 デリダ――概念の脱構築

第二章 ドゥルーズ――存在の脱構築

第三章 フーコー――社会の脱構築

ここまでのまとめ

第四章 現代思想の源流――ニーチェ、フロイト、マルクス

第五章 精神分析と現代思想――ラカン、ルジャンドル

第六章 現代思想のつくり方

第七章 ポスト・ポスト構造主義

付録 現代思想の読み方

おわりに 秩序と逸脱

海外メディアは見た 不思議の国ニッポン

講談社現代新書

なぜ日本人は銀メダルを取ったのに、謝罪するのか?

働き過ぎなのに、労働生産性が低い理由……

米「ニューヨーク・タイムズ」、英「ガーディアン」、仏「ル・モンド」らが報じた日本の謎とは?

・世襲政治家が多い理由

・なぜファックスをやめられないのか

・会社員を縛る「義理チョコ」という集団心理とは

・居眠りは勤勉の証!?

・なぜ「年上がエラい」のか

・日本でポピュリズムが台頭しないのはなぜか

・日本人の自殺率が高い理由

・「人間より人形が多い」限界集落とは

・創業1000年の老舗の生存戦術

・なぜ若者は海外へ行かないのか

・女性スポーツ選手に「女らしさ」を求める理由

・なぜ若者の投票率は低いままなのか

・海外メディアは日本の皇室をどう見ているか…他

反響の大きかった記事から見えてくる、日本の「いま」、そして「未来」。

まだ間に合う 元駐米大使の置き土産

講談社現代新書

推薦のことば

YOSHIKIさん

「X JAPANのXは、無限の可能性。

だから『チャンスは誰にでもある』という藤崎さんの本に心から共感」

佐藤可士和さん

「読むと勇気が湧いてくる。

人生のリ・デザインの実践的アドバイス」

人生に「もう遅すぎる」はありません――。

次世代への直球アドバイス!

元駐米大使にして、現在は教育者としても活躍する著者が語る、学生時代・社会人・国際人の心得。

主な内容

1 人生のデッサンは自分で

●時間のモノサシと場所のモノサシ

●時間管理を覚える

●役に立つ勉強は

●選択肢を考える練習

●ほれる仕事を選ぶ

2 社会人 入門から卒業

●スタートは大事

●外交官直伝! 記録とりの極意

●組織への忠誠心はほどほどに

●思い込まずに「ちょっと待てよ」

●危機に直面したとき

●社会人の「アイウエオ」

●経験は勘の母

●退職――OB入門

3 国際社会に出る

●一度は井戸から出てみる

●めざす英語のレベルと訓練法

●PRマンにはなるな

●会議の発言「引用されてナンボ」

●スピーチはアタミで

わたしは、けっして外交官生活を楽々とこなしたわけではありません。むしろ、こけつまろびつという感じでした。わたしがやった失敗も書きました。どうして失敗したのか、失敗から何を学んだかも本音で書きました。

わたしのやったとおりがいいから参考にしてほしいというつもりはまったくありません。むしろこういう回り道はしない方がいいですよ、と伝えるために恥をしのんで書いています。

「こんな人でも組織や国際社会をなんとか生きぬけたのか、それなら自分だって」

と自信を持っていただければ幸いです。(「はじめに」より)

スピノザ 人間の自由の哲学

講談社現代新書

「本当に存在するのは神のみであり、人間を含め、その他のものはすべて神の<様態>に過ぎない」――一見、もっとも「自由」からはほど遠いように見えるスピノザ哲学が、自由こそは人間の「本性」と考えるのはなぜなのか? 政治的閉塞に被われた現代社会に風穴を開ける、もっともラディカルな思想の魅力を平易な文体で綴る。まったく新しいスピノザ哲学の入門書。

・「自然の権利や決まりとは、わたしの理解では、個物それぞれに備わった自然の規則に他ならない。あらゆる個物は、こうした規則にしたがって特定の仕方で存在し活動するよう、自然と決められているのである」(スピノザ『神学・政治論』第16章2節)。

・「スピノザが『神学・政治論』後半部で提示した政治哲学は、恐らくそれまでの西洋哲学史上類を見ないほどの徹底性をもって、わたしたち一人一人の「哲学する自由」つまり思想・言論・表現の自由のかけがえのなさを強調しています。しかもただ闇雲に大事だと叫びたてるのではなく、大事なものである理由を人間の自然権という、存在論的な基盤にまでさかのぼって徹底的に根拠づけようとしているのです」(本書第8回 自由は国を滅ぼすか――スピノザの思想<四>より)

平安京の下級官人

講談社現代新書

平安のお役人もつらかった?

古記録から浮かび上がる庶民たちの人生!

五位以上の貴族と六位以下の下級官人たちの埋めがたい格差、下人同士の闘乱、平安京を彩る諸芸の人びと――。

平和で優雅な時代の苛酷な日常を描き出す一冊。

・上級貴族の邸第は一町四方、下級官人は四分の一町四方が標準

・下級官人は、家に築地塀を築いたり、檜皮葺にすることは禁止

・親が下級官人であれば、出世は事実上閉ざされていた

・任官を切々と訴える書家の申文

・官符を偽作した七十六歳の涙

・清少納言の兄の殺害事件

・道長邸で盗まれた二千両

・下級官人たちの抗議の訴え

・疫病に襲われた平安京の感染対策

・鴨川洪水の被害

・死穢は三十日の忌み

性(セックス)と宗教

講談社現代新書

■性をめぐる宗教界のスキャンダルとは

■なぜ浄土真宗だけが僧侶の結婚を許されていたのか

■親鸞は本当に「愛欲の海」に沈んだのか

■カトリック教会が頑なに独身制を維持する理由とは

■イエスに邪な気持ちはあったのか

■なぜイスラム教は性を禁忌としないのか

■罪となる性行為の中身とは

■密教にも存在する性の思想とは

キリスト教・仏教・イスラム教……

人間の性の欲望と戒律をめぐる

すべての謎を解き明かし、

宗教の本質に迫る!

・・

性ということと宗教とはどのように関係するのか。

それがこの本のテーマです。この場合の性とは、

文化的、社会的に作り上げられた性差としてのジェンダーを意味しません。

行為を伴ったセックスとしての性です。

この本は小著ではあるものの、世界の主要な宗教における

性の扱い方を対象とすることによって、

「性の宗教史」としての性格を持っていると言えるかもしれません。

それは、これまでになかったアプローチの仕方ではないでしょうか。

篤い信仰を持っている人たちは自らの宗教を神聖視し、

欲望とは切り離された清浄なものと見なそうとします。

それは信仰者の願望ということになりますが、

そこで性の問題を無視してしまえば、人間の本質にはたどりつけません。

人間は、自らが抱えた性の欲望に立ち向かうことで、

宗教という文化を築き上げてきたのではないでしょうか。

性を無視して、宗教を語ることはできないのです。

・・

本書のおもな内容

第1章 なぜ人間は宗教に目覚めるのか

ーーーー信仰の背景にある第2次性徴と回心の関係性

第2章 イエスに邪な気持ちはあったのか

ーーーーキリスト教が「原罪」と「贖罪」を強調した理由

第3章 なぜ聖職者は妻帯できないのか

ーーーー仏教とキリスト教の違い 女犯とニコライズム

第4章 戒律を守るべき根拠は何か

ーーーー邪淫が戒められる理由

第5章 なぜ悟りの境地がエクスタシーなのか

ーーーー房中術と密教に見る性の技法

第6章 なぜイスラム教は性を禁忌としないのか

――――預言者の言葉から読み解くその実態

第7章 親鸞は本当に「愛欲の海」に沈んだのか

ーーーー浄土真宗だけが妻帯を許された理由

第8章 神道に性のタブーはないのか

ーーーー日本独特の道徳観と系譜

第9章 なぜ処女は神聖視されるのか

ーーーーマリアとスンナに見るその意味

教養としての金融危機

講談社現代新書

激動の世界史と時代の大転換点――。

「100年間」に起きた「9つの危機」を「ストーリー」で一気に学ぶ…!

世界的な金融危機はなぜ起きたのか? なぜ金融危機は10年に1度起こるのか? 新型コロナショックは新たな金融危機を引き起こすのか? 危機を何度も乗り越えたこの世界は、いったいどこに向かうのだろうか?

【目次】

序――国の黒字・赤字とはどういう意味か?

――国際金融の仕組み

コラム 日本はこれからも経常収支黒字ですか?

第1の危機 なぜ史上最悪の危機は起きたのか?

――金本位制、大恐慌、ドイツを巡る資金の流れ

コラム あなたの国の経済的トラウマは何?

第2の危機 なぜブレトンウッズ体制は崩壊したのか?

――固定相場制、ドルの垂れ流し、ニクソンショック

コラム 人民元がドルに代わって基軸通貨になるのですか?

第3の危機 なぜドルは大暴落したのか?

――変動相場制、オイルショック、インフレ

コラム 経常収支の赤字や黒字は国内政策で是正できますか?

第4の危機 日米・米独貿易摩擦は乗り越えられたのか?

――プラザ合意、円高パニック、バブル発生

コラム 為替市場介入に意味はあるのですか?

第5の危機 発展途上国の債務危機はなぜ同時多発したのか?

――ラテンアメリカ大混乱、IMFプログラム、ブレイディープラン

コラム 発展途上国の貧困問題は解決できますか?

第6の危機 アジア通貨危機とは一体何だったのか?

――サドンストップ、パニックの伝播、アジア通貨基金

コラム 固定相場制が守れないのはなぜですか?

第7の危機 米国発金融危機はなぜ起こらなかったのか?

――ヘッジファンド、質への逃避、FRBの介入

コラム ハゲタカファンドに勝つにはどうしたらいいですか?

第8の危機 世界金融危機を引き起こした複合的要因とは?

――リーマンショック、金融工学過信、群集心理

コラム 国際金融は誰が運営しているのですか?

第9の危機 絶体絶命のユーロを救った「一言」とは?

――単一通貨導入、ギリシャ危機、ドラギマジック

コラム EUは連邦国家に向かっているのですか?

第10の危機? 次の危機はどこで起こるのか?

――新型コロナ、債務累積、資産価格高騰

神社とは何か

講談社現代新書

神社には、なぜ鳥居があるのか。神社の本殿は、なぜあのような形をしているのか。神社のルーツは何か。どのようにして今の形になったのか──伊勢神宮、出雲大社、あるいは沖ノ島、熊野三山、三輪山の磐座祭祀といった代表的な神社とその信仰のかたちを分析するとともに、日本各地に今も残る古い信仰のかたちの中に神社のルーツを探る。神社についてのすべてがわかる決定版。

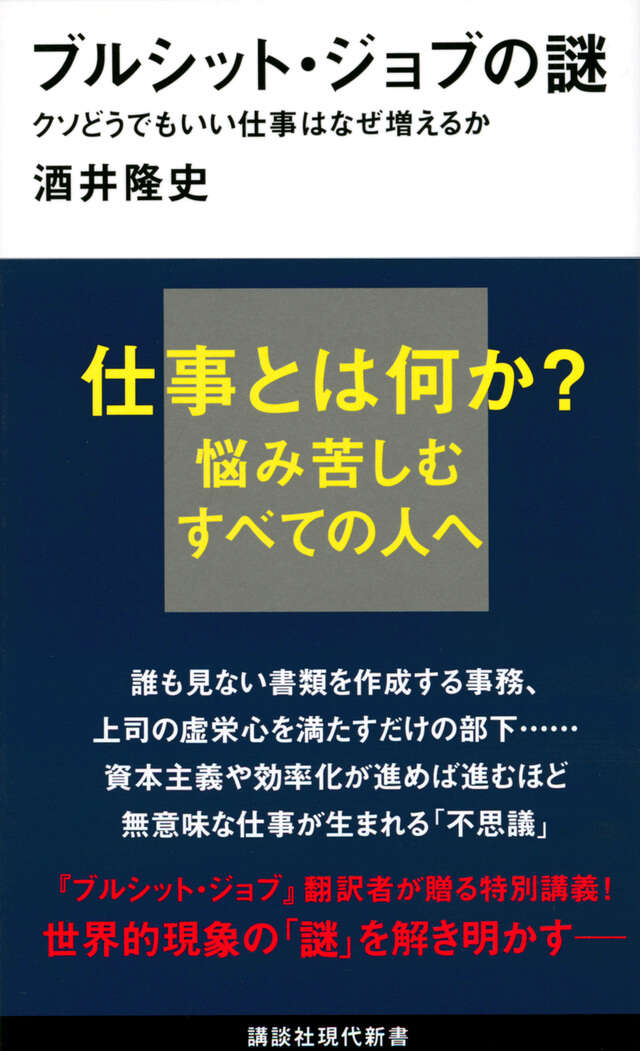

ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか

講談社現代新書

誰も見ない書類をひたすら作成するだけの仕事、無意味な仕事を増やすだけの上司、偉い人の虚栄心を満たすためだけの秘書、嘘を嘘で塗り固めた広告、価値がないとわかっている商品を広める広報……私たちはなぜ「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」に苦しみ続けるのか? なぜブルシット・ジョブは増え続けるのか? なぜブルシット・ジョブは高給で、社会的価値の高い仕事ほど報酬が低いのか? 世界的ベストセラー、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』の訳者による本格講義!

【目次】

第0講 「クソどうでもいい仕事」の発見

第1講 ブルシット・ジョブの宇宙

第2講 ブルシット・ジョブってなんだろう?

第3講 ブルシット・ジョブはなぜ苦しいのか?

第4講 資本主義と「仕事のための仕事」

第5講 ネオリベラリズムと官僚制

第6講 ブルシット・ジョブが増殖する構造

第7講 「エッセンシャル・ワークの逆説」について

第8講 ブルシット・ジョブとベーシックインカム

おわりに わたしたちには「想像力」がある

裏道を行け ディストピア世界をHACKする

講談社現代新書

ふつうに生きていたら転落する。

知識社会化が進み、人生の難易度がますます上がっていくーー。

残酷な「無理ゲー社会」を攻略するための

たった一つの生存戦略とは?

才能のある者は人生を攻略(HACK)し、

才能のない者はシステムに搾取(HACK)される。

常識やルールの「裏道を行け」!

【本書の目次】

PART1 恋愛をHACKせよ

ーー「モテ格差」という残酷な現実

PART2 金融市場をHACKせよ

ーー効率よく大金持ちになる「究極の方法」

PART3 脳をHACKせよ

ーーあなたも簡単に「依存症」になる

PART4 自分をHACKせよ

ーーテクノロジーが実現する「至高の自己啓発」

PART5 世界をHACKせよ

ーーどうしたら「残酷な現実」を生き抜けるか?

【本書の内容】

・「女性嫌悪」に走るモテない男たち

・ナンパ師が手にし損ねた「ほんとうの愛」

・道徳的な「モテ戦略」とは

・「寝てるだけでお金を貯めた」天才の極意

・ブラックジャック必勝法は存在する

・ノーベル経済学賞の先を行け

・ギャンブルは「向精神薬」

・大学生の50%が「ネット中毒」

・「ちがう自分」という強迫観念

・「自己実現した主体」が幸福をもたらす

・トランスヒューマニズムと「優生学2.0」

・「寝そべり族」はなぜ生まれたか

・自己啓発としての「ミニマリズム」

・「ストア哲学」は究極のメンタル術 ……ほか

激動 日本左翼史 学生運動と過激派 1960-1972

講談社現代新書

高揚する学生運動、泥沼化する内ゲバ、あさま山荘事件の衝撃。

左翼の掲げた理想はなぜ「過激化」するのか?

戦後左派の「失敗の本質」。

「この時代は、左翼運動が最高潮に達しながらその後急速な凋落を辿っていった時代にあたり、左翼史全体を通じても特に歴史の教訓に満ちた時代です。まさに、この時代は「左翼史の核心」と言えるでしょう。」(佐藤優)

「なぜ左翼は失敗したのか。この本では一貫してこの問いに立ち返ることになるでしょう。そして、左翼の顛末を歴史の教訓として総括することは、最も学生運動が盛り上がっていた1968年に大学生になった私の使命でもあります。」(池上彰)

自分の命を投げ出しても構わない。他人を殺すことも躊躇しない。

これが「思想の力」である。

いま、戦後史から学ぶべき歴史の教訓とは。

【本書の目次】

序章 「60年代」前史

第1章 60年安保と社会党・共産党の対立(1960~1965年)

第2章 学生運動の高揚(1965~1969年)

第3章 新左翼の理論家たち

第4章 過激化する新左翼(1970年~)

【本書の内容】

・60年安保は「反米闘争」か「反岸闘争」か

・「敵の出方」論をめぐる共産党・志位和夫の嘘

・「反スターリニズム」に賭けた新左翼の精神

・「反米従属」と「愛国」に舵を切る60年代共産党

・新左翼は「リアリズムを欠いたロマン主義」

・「第一次羽田事件」山崎博昭の死が時代を動かす

・戦う意志を貫き、代議制を捨てた「全共闘」

・行動の「中核派」、理論の「革マル派」

・「ニセ左翼」vs.「権力の泳がせ論」

・本屋で「火炎瓶製造マニュアル」が買えた時代

・「日大アウシュヴィッツ」という揶揄の声

・池上彰青年を「オルグ」しようとしたセクト

・卓越した思想家・黒田寛一と国鉄・松崎明の関係

・沖縄は「奪還」すべきか、「解放」すべきか

・日本人を「総ノンポリ化」した新左翼運動

・左翼は「人間の不完全さ」を自覚せよ ……ほか