新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2024.10.18発売

深紅

講談社文庫

父と母、幼い二人の弟の遺体は顔を砕かれていた。秋葉家を襲った一家惨殺事件。修学旅行でひとり生き残った奏子は、癒しがたい傷を負ったまま大学生に成長する。父に恨みを抱きハンマーを振るった加害者にも同じ年の娘がいたことを知る。正体を隠し、奏子は彼女に会うが――。

高橋克彦氏激賞! これは奇跡的傑作である。犯罪被害者の深き闇を描く衝撃のミステリー。吉川英治文学新人賞受賞作。

2024.10.18発売

呼人

講談社文庫

少年は12歳にして「永遠の命」に閉じ込められた!? 僕はなぜ大人にならないのだろう。心も躰も成長を止め、純粋な子供のまま生きていくことは、果たして幸せなのだろうか。出生の秘密を自ら探る呼人が辿り着いた驚くべき真実とは。感動のラスト、権力者の理想が引き起こす現代の恐怖をリアルに描いた傑作長編。

2024.10.18発売

リミット

講談社文庫

連続幼児誘拐事件の闇に潜む邪悪な魔性。連続幼児誘拐事件の謎を追う警視庁捜査一課・特殊犯捜査係勤務の有働公子。婦人警官でなく、一人の母親として事件の当事者となってしまった彼女は、わが子を取り戻すため、犯人のみならず警視庁4万人を敵にまわすことに……。驚愕の展開、そして誰も予想だにしなかった戦慄の結末。ミステリーの到達点!

2024.10.18発売

破線のマリス

講談社文庫

首都テレビ報道局のニュース番組で映像編集を担う遠藤瑶子は、虚実の狭間を縫うモンタージュを駆使し、刺激的な画面を創りだす。彼女を待ち受けていたのは、自ら仕掛けた視覚の罠だった! 事故か、他殺か、一本のビデオから始まる、超一級の「フー&ホワイダニット」。第43回江戸川乱歩賞受賞の傑作ミステリ。

2024.10.18発売

帰り道が消えた

文芸(単行本)

失われた谷の記憶。辿り着く場所はそこしかなかった――。不毛な愛の果て、女を待ち受ける自由と破滅(カタストロフィ)。表題作ほか、三島賞作家が放つ連作小説集。交錯する三人の女の物語。夫の倒錯的な性行動に戸惑う主婦・由実。幼馴染の恋人に手を出してしまった作家・カナエ。不毛な不倫の渦中にある語学学校受付・幹子――。

2024.10.18発売

まちがいつづき

文芸(単行本)

まちがい続きが日常化している暮らしのなかから、肝臓の病、好きな囲碁、父・伊藤整氏のことなどを卓抜した文章で綴る。エスプリと温雅なユ-モア溢れるエッセイ集。

2024.10.18発売

伊藤整氏 こいぶみ往来

文芸(単行本)

往復書簡180通。伊藤整氏の結婚までの経緯。若き詩人・伊藤整氏は昭和3年春、貞子とめぐり逢う。東京と北国札幌の間で交された往復書簡180通は青春の日の愛と真実に満ち溢れ二人の結婚に至るまでを清烈に語る。

2024.10.18発売

相撲記

講談社文芸文庫

生家の筋向かいに、当時全盛を極めた「友綱部屋」があり、取的が出入りし、関取と並んでチャンコ鍋をつつくという幼少年期を過ごした著者は、戦後、横綱審議会委員となり、視力を失う最晩年まで務めるなど、文壇きっての相撲通として知られる。土俵、仕切り、行司の変遷、双葉山始め名力士の技倆の分析など、厖大な知識と熱意で綴る。迫り来る戦火に、相撲という伝統美を死守するの心意気で書かれた耽美派作家の異色の日本文化論。

●轡田隆史

とかく戦争のことが頭をはなれない、とも記しているのに、戦争に言及するくだりはまことに少ない。それどころか、「鬼畜米英」を撃滅するために「一億火の玉」になれと叫んでいる時代に、相撲の風俗を描きながら、相撲の「いろけ」に言及し、それを巧みにとらえているのに、ぼくはあらためてこころうたれる。――<「解説」より>

2024.10.17発売

Disney ヴィランズ vs. ディズニーマニアさん Quizzes&Answers

怖いけれども、どこか憎めないところがあるのが、ディズニー映画に登場するヴィランズたちです。みんなが知っているディズニーヴィランズたち、アースラ、マレフィセント、クルエラ・ド・ビル、ジャファー、スカー、ハートの女王など、彼らに関するクイズを、全部で100問以上掲載。クイズを解いていくと、映画の中での役割を再認識し、今までとは違った映画の楽しみ方を発見できます。

2024.10.17発売

医者にヨボヨボにされない47の心得 医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法

講談社+α新書

団塊世代も全員75歳以上になり、日本は65歳以上が三人に一人の社会です。

残りの人生を楽しんで生きる高齢者が一人でも多くなってほしい、という思いで書かれたのが本書です。

「私は長年の高齢者医学の経験から、ヨボヨボにならないということをテーマに、生き方、医者のかかり方を提言する本をつくろうと考えました。

死ぬ、生きるより、ヨボヨボならないことを大切する人にはお役に立てると信じています」(「はじめに」より)

年齢が上がると病気になることが多くなります。

とともに年齢を感じるようになったら、「健康願望」「長生き願望」「寝たきりへの恐怖」などから医療にかかる割合が高くなるでしょう。それが残念なことに、ヨボヨボへの入り口になります。

薬ひとつとっても、そうです。健康診断で血圧やコレステロールが基準値を超えているから、そろそろ薬をと医者から言われます。そして、健診を受けるたび飲む薬が増えていき、5種類以上になると転倒などの割合が一気に上がります。

一方本書には、以前、高齢者が長期入院している病院で薬を減らしたら、みなどんどん歩き回れるようになった事例も紹介しています。

ヨボヨボにならないためのひとつの大きなポイントは、医者との賢いつきあい方にあります。著者が、30年以上にわたる高齢者医療の経験とさまざまなデータから、著者ならではの「心得」を47にまとめました。

そこには、体だけでなく心や脳が生き生き若返る生き方のアドバイスもあります。本書は、高齢者のための新常識なのです。

ここで本書から、みなさんにやってもらいたいチェックリスト「医者にヨボヨボにされやすいのはこんな人」を紹介します。

□毎年、健康診断をまじめに受けている

□検査データが基準値になれば病気を予防できると思っている

□コレステロール値を上げないように、食事に気をつけている

□高血圧にならないように、塩分を控えている

□血糖値に気を使い、糖質を控えたり、糖質オフの食品を選んだりするようにしている

□肥満にならないように、食事制限をしている

□70歳をすぎたら、なおさらがん検診を受けたい

□医者の言うことに、素直に従うほうだ

□風邪などの軽い不調でも、医者にかかっている

□薬を5種類以上飲んでいる

該当する項目が多ければ多いほど、医療とよくかかわっている人です。しかし、こうした優等生患者ほど、医者にヨボヨボにされてしまう可能性が高い、と言ったら驚くでしょうか。

(「第1章」より)

ヨボヨボになりたくないという気持ちがあると、行動が変わります。「47の心得」はそのときに必ず役立ちます。人生100年時代、本書で知識をリセットできます。

2024.10.17発売

いっしょに しーっ プーさんの あかちゃんえほん

講談社の絵本

あかちゃんの発達とコミュニケーションを促す、くまのプーさんたちが主役の描き下ろしえほん。

公共の場所など、静かにしなければいけないシチュエーションでのふるまいを

プーさんたちがやさしく愉快に教えてくれます。

毎晩の寝かしつけの前にぴったりな、ちょうどよいボリューム感。

バックに入れて持ち運べる手軽なサイズなので、おでかけ時にもおすすめです。

ねんねの赤ちゃんから楽しめます。

この本のためだけに描き下ろされた、ほんわか可愛いらしい手書きタッチのプーさんたちのイラストは、

読み聞かせをする大人の心も解きほぐしてくれます。

対象:0歳から、150ミリ×150ミリ

ボードブック、8見開き16ページ

2024.10.16発売

中学数学で解く大学入試問題 数学的思考力が驚くほど身につく画期的学習法

ブルーバックス

有名大学の問題が「解ける喜び」「考える楽しさ」を体感しよう!

中学数学の限られた知識・技術で大学入試問題にトライすると、次のようなメリットが得られます。

1:「考え抜く力」が鍛えられる

2:「問題の本質」に迫ることができる

3:計算量が激減する

4:ひらめきを生むための「数学的な直感」が育つ

「思考過程」を重視した解法を知ることで、数学力の向上につながり、実社会でも役立つ思考力が身につく。

「解答の構想を練る=仮説を立てる力」が習得できる!

〈数学の神髄〉に迫るために──。

○論理性──「意識的」に「ゆっくり」考える

○計算力──「思考をともなう」計算力

○数学的な直感──ひらめきには「助走」が要る

○数学的な表現──「数学の型」を学ぶ

2024.10.16発売

宇宙が見える数学 結び目と高次元――トポロジー入門

ブルーバックス

宇宙はどんな形をしているのか?

<どんどん進むと「もといた場所」に戻る!>

<大きさは有限。しかし境界はない。>

宇宙論や究極物質を探す最新物理学研究に用いられる数学「トポロジー:位相幾何学」。

超弦理論との関係がますます注目される「結び目理論」や4次元、5次元以上の「高次元の幾何学」を、掲載数約150点!の豊富な図とともに楽しく解説します。

4次元の世界は誰にでも見えるようになるし、今まで見えていた宇宙が違う形に見えてくる!

次のクイズを考えてください。

「地球から宇宙線で宇宙に出発します。方向をひとつ決めて、宇宙をどんどんまっすぐに進みます。どこにたどり着くのでしょうか?」

・無限に遠くまで進むことができるのでしょうか?

・宇宙の端までたどり着いて終わりでしょうか?

・端の先には何があるのでしょうか?

これから「数学」を道案内にしながら、皆様と一緒に宇宙に飛び出し、「宇宙の涯て」へと旅に出たいと思います!

2024.10.16発売

青屍 警視庁異能処理班ミカヅチ

講談社タイガ

警視庁の仲間を守りたい。

全身穴だらけの死体が上野で発見。原因不明。

安田怜の願いに立ちふさがるは、蒼ざめた馬の騎士。

異常な事件を処理する大人気警察シリーズ第六弾!

ーーー

上野恩賜公園で通報。全身六十一ヵ所に穴が空いた変屍体あり。

霊視の青年・安田怜と病に冒された少女・真理明が紡いだ絆は、

冷徹な異能処理班を変えつつあった。

だが、彼らの雪解けと裏腹に怪異事件は加速する。

穴あき屍体に続いて発見されたのは蒸し焼き屍体。

手がかりは、蒼馬に跨る異界の騎士。

だが、この怪異には、動機が存在しなかった――。

2024.10.16発売

魔食 味見方同心(三) 閻魔さまの怒り寿司

講談社文庫

ものすごく辛い稲荷寿司を売る寺を探っていると怪しい男を見つける。魔食会と関わりがあるのか? 書下ろし時代小説シリーズ最新作!

閻魔さまを祀る渋谷村の寺で、食べると罪が許される「ものすごく辛い稲荷寿司」を売っているという。ここは味見方同心の出番だろうと、魚之進は岡っ引きの麻次を従えて探りに行く。するとそこで出くわしたのは、売っている中で最も辛い「天辛」の稲荷寿司を10個も買う二十歳過ぎの若い男だった。よっぽど悪いことをしたのだろうか。犯罪の臭いを嗅ぎつけた魚之進たちは、男のあとをつけることにする。男は濠沿いにしばらく歩くと、薬種商の大店に入っていった。そこは以前未解決事件のあった店で……。

2024.10.16発売

その果てを知らず

講談社文庫

日本SF第一世代として活躍した眉村卓が晩年の病床で書き継いでいた遺作。SF黎明期に起こったこと、そして未来はどうなるのか――

今から60年以上前、大学を卒業して会社員となった浦上映生は文芸の道を志し、SF同人誌「原始惑星」や創刊されたばかりの「月刊SF」に作品を投稿し始めた。サラリーマン生活を続け、大阪と東京を行き来しての執筆生活はどのように続いていったのか。

晩年の彼が闘病しつつ創作に向き合う日常や、病床で見る幻想や作中作を縦横無尽に交えながら、最期に至った“この世界の真実”とは。

これぞ最後の「眉村ワールド」!

2024.10.16発売

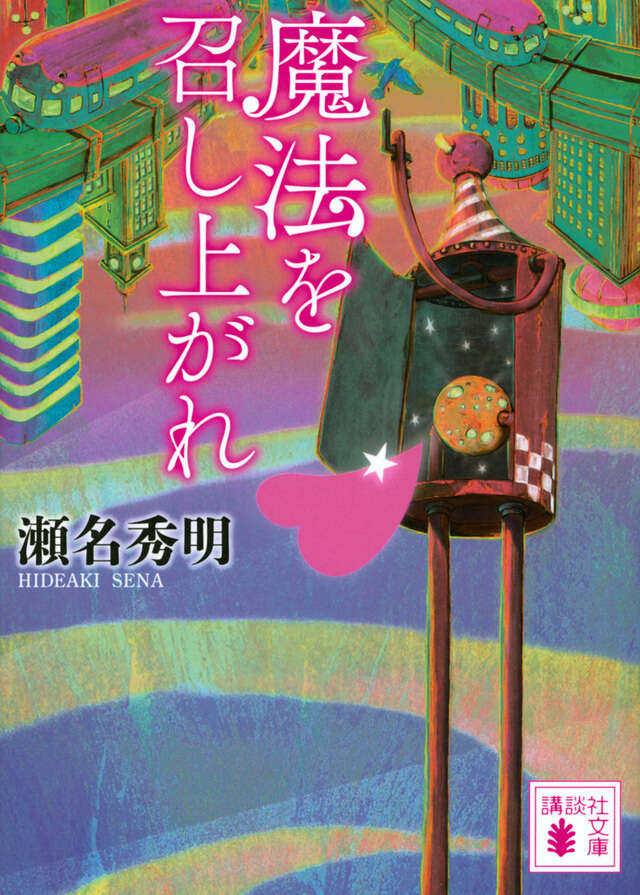

魔法を召し上がれ

講談社文庫

マジシャンはノーと言ってはいけない。

相手が恋人を殺した男でも。

圧巻の超大作!

「ぼくは自分が消える前に、魔法についての話をしよう」

湾岸町のレストランで働くマジシャン・ヒカル。テーブルを巡り、料理を楽しむ客にマジックを披露している。高校時代、突然この世から消えた同級生の少女・美波を彼は忘れられない。ある日現れた、彼女の死にかかわりをもつ男。美波はなぜ死んだのか。時を同じくしてヒカルは、伝説的な老マジシャンからロボットを託される。一人と一体、そして彼らを取り巻く人々の再生の物語。

2024.10.16発売

藁化け 古道具屋 皆塵堂

講談社文庫

幽霊が見えて、数々の幽霊話を解決してきた太一郎の幼馴染みの巳之助は、浅草の道具屋の若旦那の太一郎とは対照的に、鬼も逃げ出すいかつい風貌で怪力の持ち主だ。なぜか深川の皆塵堂には、昔から出入りしていて、力仕事に重宝されている。

長屋のかみさん連中に魚を売る、気ままな棒手振りで、まるで女っ気がなかった巳之助は、札差の大店大和屋の、とびきりの美人女中お志乃に一目惚れ、なんとか嫁さんにもらいたいと願う。

誰がどうみても、お志乃は高嶺の花。皆塵堂の主、伊平次たちも面白がって、呪い話で手に入った藁人形を巳之助に手渡し、四日の内に次々交換して、お志乃さんにふさわしい価値ある贈り物に替えてみせることができたら、材木商鳴海屋のご隠居清左衛門にかけあってもらい、みんなで背中を押そう、と巳之助をけしかける。

藁人形がはたしてどこまで化けるのか、巳之助の涙ぐましい奮闘がはじまる。

そうこうするうちにも、皆塵堂には、次々と怪異話が舞い込んで……。

皆塵堂シリーズきっての強力キャラ、自称江戸一の猫好き、棒手振りの巳之助が巻き起こす一世一代の「わらしべ長者」奮戦記!

2024.10.16発売

ミステリーアイランド

文芸(単行本)

ようこそ、狂気と謎が交錯する孤島ミステリーの世界へ。読者の脳細胞が試され、心を揺さぶられる究極の孤島は、どれだ? Mephisto Readers Club にて配信された書評66編がついに書籍化。執筆陣が担当作を奪い合う「ドラフト会議」も収録!

全66島 不朽の孤島ミステリー書評!

本書で紹介する孤島ミステリーは以下の66作品!

十戒/〇〇〇〇〇〇〇〇殺人事件/クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い/超能力者とは言えないので、アリバイを証明できません/黒祠の島/M博士の比類なき実験/あなたは嘘を見抜けない/猫柳十一弦の後悔 不可能犯罪定数/ちぎれた鎖と光の切れ端/首切り島の一夜/予言の島/獄門島/好きです、死んでください/白昼の悪魔/信長島の惨劇/狗賓童子の島/不吉なる僧院/はじまりの島/はなれわざ/ゲストリスト/迷宮百年の睡魔 LABYRINTH IN ARM OF MORPHEUS/皮膚の下の頭蓋骨/十角館の殺人/君のために鐘は鳴る/瓶詰地獄/迷蝶の島/シャッター・アイランド/ハイビスカス殺人事件/#拡散希望/そして誰も死ななかった/孤島の来訪者/バトル・ロワイアル/ダークゾーン/そして誰もいなくなった/パノラマ島綺譚/恐るべき太陽/髑髏島の惨劇/T島事件 絶海の孤島でなぜ六人は死亡したのか? /生存者、一名/オルゴーリェンヌ/楽園とは探偵の不在なり/三十棺桶島/聖女の島/密室狂乱時代の殺人 絶海の孤島と七つのトリック/夏と冬の奏鳴曲/孤島パズル/凍える島/七人の証人/ホロボの神/オーデュボンの祈り/帝王死す/幻奇島/アルカトラズ幻想/仕掛島/波上館の犯罪/消える総生島 名探偵夢水清志郎事件ノート/すべてがFになる THE PERFECT INSIDER黒と茶の幻想/殺しへのライン/作家の秘められた人生/puzzle/館島/アンフィニッシュト/奇譚蒐集録 弔い少女の鎮魂歌/島はぼくらと/光を灯す男たち

2024.10.16発売

真珠王の娘

文芸(単行本)

1944年10月、帝國真珠ロンドン支店の早川薫に英国首相チャーチルから真珠の胸飾りが手渡された。パリ万博にも出品された「ハナグルマ」の修復依頼。「君の祖国は、あと一年ももたない」と言われながらも薫は帰国し、日本で唯一修復できる水野家に向かう。

水野冬美は真珠細工師の母と二人暮らし。学徒勤労動員で浜松の軍需工場に出発する前夜、本当の父は「真珠王」と呼ばれる帝國真珠の創業者・藤堂高清だと聞かされる。

戦禍と男社会に翻弄されながらも、冬美は自らの運命を切り拓いていく。