マイページに作品情報をお届け!

日本の食と酒

ニホンノショクトサケ

- 著: 吉田 元

日本人は何を食べていたのか。本書は京都・山科家の日記や奈良・興福寺の文書をひもとくことで、中世の公家と僧侶の食生活を再現し、その背景をなす製法の歴史へと接近する。中世から近世にかけて日本酒としてのかたちを整えていく酒。醤(醤油)、味噌、納豆といった大豆発酵食品……。日本の食文化を最も特徴付ける発酵技術と発酵文化の歴史を追い、その原点に迫る。これが日本食の原型だ! (講談社学術文庫)

日本人は何を食べていたのか。本書は京都・山科家の日記や奈良・興福寺の文書をひもとくことで、中世の公家と僧侶の食生活を再現し、その背景をなす製法の歴史へと接近する。中世から近世にかけて日本酒としてのかたちを整えていく酒。醤(醤油)、味噌、納豆といった大豆発酵食品……。日本の食文化を最も特徴付ける発酵技術と発酵文化の歴史を追い、その原点に迫る。これが日本食の原型だ!

- 前巻

- 次巻

オンライン書店で購入する

目次

■【第一章】中世末の食物売りたち

歌合/狂言/供御人と食物

■【第二章】一五世紀公卿の食生活──『教言卿記』『山科家礼記』『言国卿記』

名字の地・山科/教言の晩年/応仁の乱/若き日の言国/供御人たち/惨劇/鞍馬参詣/食物の分類、貯蔵、調理法

■【第三章】一六世紀公卿の食生活──『言継卿記』『言経卿記』

『言継卿記』/言継の食生活/尾張下向/大洪水/子供たちの病気/駿府下向/東寺五重塔の焼失/信長の上洛と岐阜下向/『言経卿記』と言継の死/本能寺の変/京都追放/再び京都へ/東寺五重塔の再建/京都大地震/勅免/言経の食生活/『雍州府誌』と京都の食物

■【第四章】奈良興福寺の食生活──『多聞院日記』

はじめに/食物の種類/天災と飢饉/多聞院の献立/料理の内容とその他の食品/肉食・悪食

■【第五章】中世酒から近世酒へ

日本酒の製造法/京都の酒/僧坊酒/田舎酒とその他の酒

■【第六章】火入れの発展

はじめに/日本における火入れの成立//火入れの温度について/東アジア諸国における加熱殺菌法/日本の火入れの限界

■【第七章】大豆発酵食品

醤油と味噌の製造法/室町時代以後の大豆発酵食品/多聞院の大豆発酵食品/『料理物語』の醤油/ケンペル、ツュンベリーの見た醤油/『和漢三才図会』の大豆発酵食品/酢

あとがき

文庫版あとがき

参考文献

索引

書誌情報

紙版

発売日

2014年01月11日

ISBN

9784062922166

判型

A6

価格

定価:1,056円(本体960円)

通巻番号

2216

ページ数

288ページ

シリーズ

講談社学術文庫

電子版

発売日

2014年02月28日

JDCN

0629221600100011000E

初出

1991年9月に人文書院より刊行。(第1章―第3章および第5章は書き下ろし、その他収録作品参照)

収録作品

-

作品名初出

-

作品名

第4章

初出

「日記にみる一六世紀寺院の食生活」 仲尾俊博先生古希記念論集『仏教と社会』461―486頁、永田文昌堂(1990)

-

作品名

第6章

初出

「日本における低温殺菌法の発展」 『科学史研究』、169巻、25―31頁(1989)

-

作品名

第7章

初出

「一六世紀寺院の発酵食品づくり」 『日本醸造協会誌』、85巻、167―171頁(1990)に加筆

著者紹介

1947年、京都市生まれ。京都大学農学部水産学科卒業、京都大学大学院農学研究科農芸化学専攻博士課程修了。農学博士。専門は発酵醸造学、食文化史。種智院大学教授を経て、2013年に退職し、同大学名誉教授。 【著書】 『中世の光景』(共著)朝日選書、1994年。 『童蒙酒造記・寒元造様極意伝』(翻刻・現代語訳) 日本農書全書51、農文協、1996年。 『江戸の酒』朝日選書、1997年。 『近代日本の酒づくり――美酒探求の技術史』岩波書店、2013年。

オンライン書店一覧

関連シリーズ

-

地球上の中華料理店をめぐる冒険

-

生物学者と料理研究家が考える「理想のレシピ」

-

捨てられる魚たち 「未利用魚」から生まれた奇跡の灰干し弁当ものがたり

-

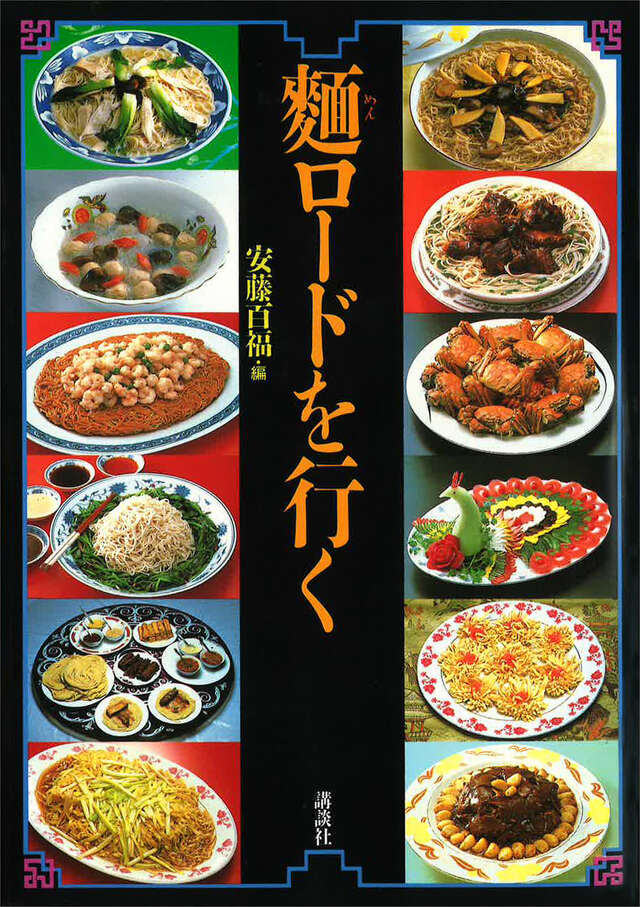

麺ロードを行く

-

「フーディー」が日本を再生する! ニッポン美食立国論

-

昭和天皇の料理番

-

美食・大食家びっくり事典

-

小泉式 食べ飲み養生訓108

-

そば学大全

-

食はイスタンブルにあり 君府名物考

-

とうがらしの世界

-

ハルカノイセカイ

-

たこやき

-

文化麺類学ことはじめ

-

「おいしさ」の科学

-

炎の牛肉教室!

-

おけいすし

-

食をめぐるほんとうの話

-

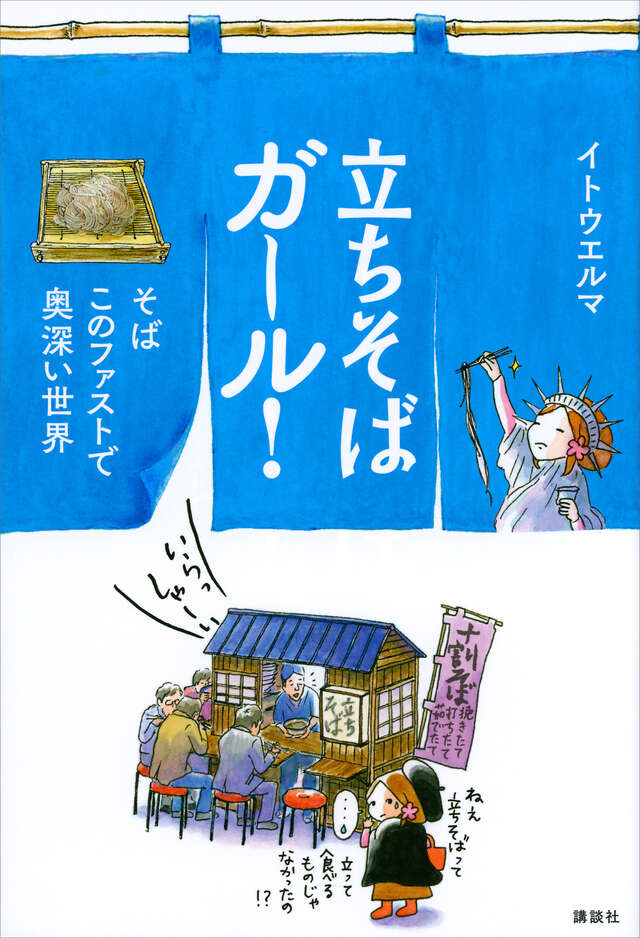

立ちそばガール! そば このファストで奥深い世界

-

憂食論 歪みきった日本の食を斬る!

-

食べ物としての動物たち

-

最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫

-

すし物語

-

28歳からは「毒」になる食事

-

「食べもの神話」の落とし穴

-

「食べもの情報」ウソ・ホント

-

夜中にチョコレートを食べる女性たち

-

麺の文化史

-

明治洋食事始め――とんかつの誕生

-

日本料理の贅沢

-

日本料理の真髄

-

日本の「食」は安すぎる 「無添加」で「日持ちする弁当」

-

生姜免疫力

-

成功する人は缶コーヒーを飲まない

-

世界の野菜を旅する

-

世界の食べもの――食の文化地理

-

子どもの「パン食」は今日からおやめなさい! 栄養学不要論

-

江戸前鮨 伝統の技と真髄

-

江戸の食空間――屋台から日本料理へ

-

古代ローマの饗宴

-

蕎麦の事典

-

逸楽と飽食の古代ローマ―『トリマルキオの饗宴』を読む

-

フルーツひとつばなし おいしい果実たちの「秘密」

-

パンの文化史

-

とうがらし

-

チーズのきた道

-

しょうが

-

「賛否両論」笠原将弘の 口説きめし