講談社学術文庫作品一覧

今昔物語集 本朝世俗篇 (下) 全現代語訳

講談社学術文庫

我が国最大の説話集であり、内容の多様さも文学的興趣も群を抜く「今昔物語集」。古来我が国で「世界」を意味した三国、天竺・震旦・本朝(インド・中国・日本)の一千を超える説話を収めた三十一巻(うち三巻を欠き、現存は二十八巻)のうち、本朝の世俗説話を収めた巻二十二~三十一。その平易で読みやすい全現代語訳をコンパクトに刊行。語注も充実。下巻は巻二十七~巻三十一。

民権闘争七十年 咢堂回想録

講談社学術文庫

連続25回当選、人呼んで「憲政の神様」。生涯を議会政治、政党政治の確立に捧げた男が敗戦に直面して抱いた苦い思い。「日本に欧米なみな立憲政治を確立することを念願として私は七十余年努力したが、微力のためかついに及ばず、そのために愚かな戦争を始めて無条件降服という未曾有の屈辱を蒙る……私は一生を無駄に過してしまったと思うことがしばしばある」。戦後70年をすぎ、立憲主義が問われるいま、本書の意義は重い。

国会議事堂に隣接する国会前庭内に建つ憲政記念館。この建物は1960年に竣工したときは「尾崎記念館」と呼ばれました(改称は1970年)。第1回総選挙から連続25回当選、代議士生活63年に及び「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄の業績を讃えてのネーミングです。尾崎は若くして自由民権運動に身を投じ、生涯を護憲と議会政治、政党政治の確立に捧げましたが、戦前の政党政治においては常に傍流、非主流の側にいたと言えるでしょう。実際の歴史も、大正デモクラシーは束の間、軍国主義、ファシズムの波に日本は呑みこまれていきます。どうしてそんなことになってしまったのか……。いったいなにがいけなかったのか……。本書の序文には尾崎の苦い思いが綴られています。

「日本に欧米なみな立憲政治を確立することを念願として私は七十余年努力したが、微力のためかついに及ばず、そのために愚かな戦争を始めて無条件降服という未曾有の屈辱を蒙ることになり、漸く独立した今日も、党争国を亡ぼすのではないかと思われるような状態にある。私は一生を無駄に過してしまったと思うことがしばしばある。」

亡国後の回想は豊富な経験談と人物評に彩られ、教訓と反省(場合によっては勘違い)に満ちています。戦後70年をすぎ、あらためて立憲主義、議会政治、政党政治の本質が問われているいま、本書を繙く意義は重いと確信します。

女官 明治宮中出仕の記

講談社学術文庫

明治天皇と昭憲皇太后に仕えた女官の手記。華族・久世家の長女、三千子の見聞は、宮中のしきたりや天皇皇后の実像を生々しく伝える。数十人にのぼる女官のさまざまな職名と仕事、天皇自らが名づけた源氏名とニックネーム。「雀」と呼ばれた三千子は、天皇皇后の睦まじい様子に触れ、女官たちに気安く声を掛けて写真をねだる皇太子(大正天皇)に戸惑う。さらに、「俗の言葉でいえばお妾さん」である権典侍と、皇后の関係とは――。

明治末から大正初年、明治天皇と皇后(昭憲皇太后)に仕えた女官の手記。筆者は、華族・久世家の長女で、退官から40年以上を経た1960年(昭和35)、皇太子御成婚以来の「皇室ブーム」のなかで、本書を記した。いわく、「公表を許されなかった御内儀での御生活は、世上いろいろとあやまり伝えられておりますので、拙き筆をも省みず思い出すままを記して見ました。」

明治42年、18歳で出仕した三千子の見聞は、宮中のしきたりや天皇皇后の実像を生々しく伝えている。数十人にのぼる女官のさまざまな職名と仕事、女官長・高倉寿子や典侍・柳原愛子らの人となり、天皇自らが名づけた女官たちの源氏名とニックネーム。「雀」とあだ名された三千子は、天皇と皇后の睦まじい様子に触れ、また、女官たちに気安く声を掛けて写真をねだる皇太子(大正天皇)に戸惑う。さらに、「俗のことばでいえばお妾さん」である権典侍と、皇子の生まれなかった皇后の関係は、どのようなものだったのか――。

本書は、明治大正期の宮中の様子を伝える歴史資料としても多くの研究者に活用されている。巻末解説を、放送大学教授の原武史氏が執筆。

〔原本 : 『女官』 1960年、実業之日本社刊〕

利休聞き書き 「南方録 覚書」 全訳注

講談社学術文庫

千利休が確立した茶法、茶禅一味をめざす草庵茶の精神を伝える『南方録』は、高弟南坊宗啓が、利休居士からの聞き書きをまとめたものとされる。経済の発展とともに茶道が広がりを見せた元禄期、筑前福岡藩黒田家の家老、立花実山によって見出され、その自筆本が伝世する。「覚書」はその巻一で、利休の茶法の根本を述べる。その精神性と美意識を端的に伝える、平易な現代語訳とわかりやすい解説。原文は、総ルビ付き。

千利休が確立した茶法、茶禅一味をめざす草庵茶の精神を伝える『南方録』は、利休の高弟南坊宗啓が、利休居士からの聞き書きをまとめたものとされる。経済の発展とともに茶道が広がりを見せた元禄期、筑前福岡藩黒田家の家老、立花実山によって見出され、その自筆本が伝世する。本書はその巻一で、利休の茶法の根本が書かれた、「覚書」の全訳注。その精神性と美意識を端的に伝える、平易な現代語訳とわかりやすい解説。実山自筆書写本を底本とする原文は、総ルビ付きですらすら読める。

論理学 考える技術の初歩

講談社学術文庫

「啓蒙」の18世紀フランスを代表する思想家が最晩年に残した著作、ついに本邦初訳! イギリスから経験論を導入し、感覚や記号に関する独自の体系を作り上げたコンディヤックが若者たちのために書いた教科書。本書は誰にとっても生きる上で役に立つ「正しく考える方法」を習得するための最良の書である。この本で学べば、「諸学問について適切に論じている本を、遅くはないスピードで読み進めることができる」ようになる!

本書は、18世紀フランスを代表する思想家エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック(1714-80年)が最晩年に執筆した書物、待望の本邦初訳である。

ヴォルテール、ルソー、ディドロ、ダランベールなど、綺羅星のごとき思想家たちが並び立つ「啓蒙の世紀」のフランスで、彼らと交流をもちながら活動したコンディヤックは、現代の枠組みを用意した立役者の一人だった。にもかかわらず、邦訳の少なさのため、日本ではよく知られることのないまま今日に至っている。みずから影響を受けたデカルト哲学の限界を見極めたコンディヤックは、ジョン・ロック(1632-1704年)やアイザック・ニュートン(1642-1727年)といったイギリスの「経験論」と呼ばれる潮流を積極的に導入し、感覚や記号に関する独自の思想を作り上げた。それは近代科学の成立に少なからぬ寄与をしたことが知られている。

本書は、ポーランド国民教育委員会の要請を受け、論理学の初等教科書として執筆されたものだが、その背景にはコンディヤックが磨き上げた思想体系がはっきり見て取られる。本書は後世にも多大な影響を与え、例えば「近代化学の父」と言われるアントワーヌ・ラヴワジエ(1743-94年)が1789年に出版した『化学原論』は、明らかにこの『論理学』に依拠して書かれている。

本書がていねいに解説する「論理学」は、専門家にしか理解できない難解さとはいっさい無縁である。その目的は実に明快で、「正しく考える方法」を身につけることにほかならない。その方法を習得できたなら、コンディヤック自身が言っているように、「諸学問について適切に論じている本を、遅くはないスピードで読み進めることができる」ようになる。それは誰にとっても生きていく上で何より役に立つだろう。ヨーロッパが生み出した本物の技術が、ここにある。

杜甫全詩訳注(二)

講談社学術文庫

戦禍による社会秩序の崩壊や政治の堕落は、ついには杜甫の運命をも巻き込み、生涯にわたる漂泊の旅がここに始まった。日本を代表する漢文学研究者が結集した執筆陣による完全書き下ろし杜詩全訳注第二巻。本巻は、生活の場としていた大唐のまほろば洛陽、長安を去り、蜀道の難所を越えて、成都の草堂で安らかな生活を手にする時期の作品を収載する。

中央アジア・蒙古旅行記

講談社学術文庫

13世紀の中頃、ヨーロッパ人が相次いでモンゴリアの奥深く入っていった。教皇インノケンチウス4世の命を受け、あるいはルイ9世の書簡を携えて、「地獄(タルタルス)の住人」の地へと中央アジアの乾燥帯を苦難と危険を道連れに歩みゆく修道士たち。勢力を西へ拡大中のモンゴル帝国で、また本営カラコルムで、彼らは何を見、誰に会い、どんな宗教や風俗に触れたのか。2人の修道士それぞれの見聞記。

13世紀中頃、チンギスから、オゴデイ、グユク、モンケとモンゴルが中央アジアへ拡張していく世界情勢のなか、ヨーロッパでは危機感とともに東方への関心が増大、教皇やフランス王が何回か使節団を派遣した。

中でもカルピニのジョンとルブルクのウィリアムは、その旅行記とともに歴史に大きな名を刻んでいる。

教皇インノケンチウス4世の使節としてカラコルムに到達、モンゴル新帝グユクの即位式に立ち会う幸運に恵まれたジョン。ルイ9世の書簡を携え伝道者としてさまざまな民族に出会いながら最終的に皇帝モンケに面会したウィリアム。二人が残した報告書は、元朝を開く前のモンゴル、中央アジアのステップや砂漠を疾駆する遊牧帝国モンゴルの実情をリアルに伝える一級史料となっている。

今昔物語集 本朝世俗篇 (上) 全現代語訳

講談社学術文庫

我が国最大の説話集であり、内容の多様さも文学的興趣も群を抜く「今昔物語集」。古来我が国で「世界」を意味した三国、天竺・震旦・本朝(インド・中国・日本)の一千を超える説話を収めた三十一巻(うち三巻を欠き、現存は二十八巻)のうち、本朝の世俗説話を収めた巻二十二~三十一。その平易で読みやすい全現代語訳をコンパクトに刊行。語注も充実。巻二十二~巻二十四。

ひとはなぜ戦争をするのか

講談社学術文庫

1932年、国際連盟がアインシュタインに依頼した。「今の文明においてもっとも大事だと思われる事柄を、いちばん意見を交換したい相手と書簡を交わしてください。」選んだ相手はフロイト、テーマは「戦争」だった――。宇宙と心、二つの闇に理を見出した二人が、戦争と平和、そして人間の本性について真摯に語り合う。

養老孟司氏・斎藤環氏による書きおろし解説も収録。

【原本: 『ヒトはなぜ戦争をするのか』(花風社、2000年)】

目次

フロイトへの手紙――A・アインシュタイン

アインシュタインへの手紙――S・フロイト

解説1 ヒトと戦争――養老孟司

解説2 私たちの「文化」が戦争を抑止する――斎藤環

人間不平等起源論 付「戦争法原理」

講談社学術文庫

体格、体力、手先の器用さなどの「自然」に基づく不平等ではなく、地位、身分の区別、貧富の差といった「人為」によって作り出された不平等は、人間を惨めで不幸にする。そんな不平等の起源と根拠を問い、不幸を回避するための道筋を示す。格差社会が深刻化している今、ますます重要性を帯びるルソーの主著を、原文を感じさせる日本語で新訳! 断片のみが残された作品『戦争法原理』の復元されたテクストを本邦初訳で併録した。

近年ますます注目されるジャン=ジャック・ルソー(1712-78年)の代表作、待望の新訳!

本書は、ディジョン・アカデミーが募集した懸賞論文として1754年に執筆された。懸賞の課題は次のとおりである。「人間たちの間にある不平等の起源はなんであるか、また、それは自然法によって是認されるか」。この問いに感銘を受けたルソーは、森を散策しながら思索をめぐらし、論文の構想を練ったことが知られている。

ルソーが問題にする「不平等」とは、体格、体力、手先の器用さ、知的能力などに見られる「自然にかなった不平等」ではない。そうではなく、地位、身分の区別、貧富の差、支配隷属関係といった、人間自身が約束や合意によって作り出した不平等である。そうした不平等に拍車がかかって歯止めがなくなれば、人間は必ずや惨めで不幸な生を強いられる、とルソーは考えた。これは「格差社会」が深刻になっている現在の日本にとって、まったく他人事でない、きわめて切実な問いにほかならない。

神が造った世界には秩序がいきわたっており、それを損なうのは神の摂理の外にある人為である、とルソーは言う。だから、人間の不幸の原因は、世界を造った神にも、神が造った人間の本性の中にもない。そして、そうである以上、現実に目の前に存在する不幸を避けることは、真剣に望むなら、人間にとって不可能なことではない。これこそが、ルソーが私たちに伝えるメッセージである。

すでに複数の邦訳があるこの偉大な作品を、実力者として知られる訳者が手がける。専門家にしか理解できない詳細に踏み込むことは避け、しかし読みやすさを理由にして原文の意味を歪めることはしない。そんな実直な方針の下で完成した本訳書は、誰にでもルソーの原文を実感できるものに仕上がっている。

なお、『社会契約論』初稿「ジュネーヴ草稿」と同時期の1756年頃に執筆されたものの、断片しか残されていない『戦争法原理』を併録した。これは復元された形では本邦初訳となる貴重なものである。

立憲非立憲

講談社学術文庫

「憲法学の京都学派」と呼ばれ、美濃部達吉と双璧の存在と目された憲法学の大家が残した偉大なメッセージ。たとえ「合憲」であっても「非立憲」であってはならない。違憲ではないか、という疑念の声が多くあげられた法案が可決され、改憲への動きが現実味を帯びる現在、「合憲か、違憲か」の対だけでは本質をつかむことはできない。本書で提示される「立憲か、非立憲か」という対こそが、日本の未来を左右する最重要の争点になる!

本書の著者である佐々木惣一(1878-1965年)は、京都帝国大学で法学を学び、母校で教授を務めた憲法学・行政学の大家として知られている。

厳密な条文解釈に基づいて独自の学説を展開した佐々木は、弟子の大石義雄(1903-91年)とともに「憲法学の京都学派」と呼ばれ、東京帝大教授を務める美濃部達吉(1873-1948年)に伍す存在として「東の美濃部、西の佐々木」と称された。1933年に滝川事件が起きると、これに抗議して京都帝大を退職したように、常に「学問の自由」を重んじた人でもある。

戦後には、貴族院議員を務めるとともに、近衛文麿(1891-1945年)から依頼されて憲法改正調査にあたり、憲法草案を作成したことでも知られる。この草案は採用されずに終わったが、学問に対する姿勢を変えることのなかった佐々木は、『日本国憲法論』(1949年)、『憲法大義』(1950年)などを物した。

本書は、その佐々木惣一が「大正デモクラシー」華やかなりし1918(大正7)年に出版した著作である。ここで打ち出されている主張は、表題作「立憲非立憲」を見れば一目瞭然と言える。「政治は固より憲法に違反してはならぬ。而も憲法に違反しないのみを以て直に立憲だとは云えない。違憲では無いけれども而も非立憲だとすべき場合がある。立憲的政治家たらんとする者は、実に此の点を注意せねばならぬ」。違憲ではないか、という疑念の声が多くあげられた法案が可決され、改憲への動きが現実味を帯びる現在、「合憲か、違憲か」の対だけでは本質をつかむことはできない。本書で提示される「立憲か、非立憲か」という対こそが、日本の未来を左右する最重要の争点である。

今こそ重要性を増している本書を異彩を放つ憲法学者・石川健治氏による渾身の書き下ろし「解説」とともに送る、待望の文庫化!

興亡の世界史 大日本・満州帝国の遺産

講談社学術文庫

東京帝大の学生時代は北一輝に心酔し、官界に進んでからは革新官僚として満州の経営に辣腕を振るった岸信介。敗戦後はA級戦犯容疑から総理の座に昇り詰め、高度成長を発進させて昭和の妖怪とも呼ばれる。かたや教師から立身のため満州国軍人となった青年は、戦後、韓国軍の中で頭角を現し、クーデタで政権を掌握。独裁者となって漢江の奇跡と呼ばれる高度成長を達成する。朴正煕と岸信介、二人の揺籃の地、満州国の遺産を問う。

講談社創業100周年記念企画として刊行された全集「興亡の世界史」の学術文庫版第一期のうちの第5冊目。

戦前は革新官僚として満州国の経営に辣腕を振るい、戦後はA級戦犯容疑のどん底から首相に昇り詰めて高度経済成長を発進させ、日米安保改定の立役者となった岸信介。

かたや植民地の教師から満州国軍官学校に入学し、皇帝・溥儀から金時計を授与された帝国軍人・高木正雄。敗戦後、朴正煕として韓国軍のなかで頭角を現しクーデタを決行。大統領となってからは「漢江の奇跡」とよばれる近代化を成し遂げる。

昭和の妖怪・岸信介と独裁者・朴正煕は、大日本帝国の「生命線」・満州の地で、権力を支える人脈を築き、国造りの方策を学んだ後、戦後の激変期を冷戦によるアメリカの方針転換で死の淵から奇跡的に生還したことで共通する。

アジアのニュー・アトランティスのように聳え立ち、蜃気楼のように消えた満州国。しかし、その影響力は現代の日韓両国の政治経済の深部にまで及んでいる。戦後の日本と韓国の枠組みをつくり、その孫(安倍晋三首相)と娘(朴槿恵大統領)が今なお日韓両国の権力の座を占めている二人の足跡から、満州国の虚実と遺産を問い直す。

原本:『興亡の世界史 第18巻 大日本・満州帝国の遺産』講談社 2010年刊

杜甫全詩訳注(一)

講談社学術文庫

中国盛唐期を生きた杜甫。「詩聖」と仰がれ、「詩仙」李白とともに中国文学史上最高と称される詩人は、中国のみならず日本や周辺諸国の文化に大きな影響を与え続けている。日本を代表する漢文学研究者による、最新の研究成果をふまえた平易な現代語訳に語釈を添える完全書き下ろし杜甫詩全訳注。本巻は、杜甫の青年期から安史の乱にかけての作品を収録。

中国盛唐期を生きた杜甫。「詩聖」と仰がれる中国文学史上最高の詩人は、「詩仙」李白とともに、中国のみならず日本や周辺諸国の文化に大きな影響を与え続けている。日本を代表する漢文学研究者陣による、最新の研究成果をふまえた平易な現代語訳に語釈を添える完全書き下ろし杜甫詩全訳注。本巻は、杜甫の青年期から安史の乱にかけての作品を収録。

なぜ、猫とつきあうのか

講談社学術文庫

人は竪、猫は横に親和して住んでいる気がする――。幼いころから生活のなかに猫がいて、野良猫・飼い猫の区別もゆるく日々をともに過ごし、その生も死も幾多見つめてきた思想家は、この生きものに何を思ったのか。詩人の直観と、思想する眼差しと、ともに暮らすものへの愛情によって紡ぎ出すことば。猫を、そして暮らしの伴侶を愛するすべての人に。(巻末エッセイ=吉本ばなな、挿画=ハルノ宵子)

「この本のなりたちを思うと、いかなる血や涙もただ流れるだけではなくなにか豊かなものに注がれているのだとあらためて思った」――吉本ばなな

人は竪、猫は横に親和して住んでいる気がする――。幼いころから生活のなかに猫がいて、野良猫・飼い猫の区別もゆるく日々をともに過ごし、その生も死も幾多見つめてきた思想家は、この生きものに何を思ったのか。一日の「25時間目」にものを考えると言った著者が、詩人の直観と、思想する眼差しと、ともに暮らすものへの愛情によって紡ぎ出すことば。猫を、そして暮らしの伴侶を愛するすべての人に。

(巻末エッセイ=吉本ばなな、挿画=ハルノ宵子)

現代思想の遭難者たち

講談社学術文庫

シリーズ『現代思想の冒険者たち』(全31巻)の月報に連載された好評4コマに、大幅に増補して刊行、ベストセラーとなった傑作が、ついに文庫化。マルクス、ニーチェから、フーコー、デリダ、エーコ、ハンナ・アレントまで、34人の思想家を笑い飛ばす! 思想のエッセンスを直観的に汲み取り、笑いに変えてしまう「いしいワールド」のエネルギーに、哲学者たちも毀誉褒貶。これは現代思想の「脱構築」か?哲学に対する冒涜か?

1996年から約3年にわたって、講談社から刊行されたシリーズ『現代思想の冒険者たち』(全31巻)の「月報」に連載された好評4コマに、大幅に増補して刊行、ベストセラーとなった傑作が、ついに文庫化。

マルクス、ニーチェから、フーコー、デリダ、エーコ、ハンナ・アレントまで、34人の現代の思想家を笑い飛ばす!

思想のエッセンスを直観的に汲み取り、笑いに変えてしまう「いしいワールド」のエネルギーに、哲学者たちも毀誉褒貶。これは現代思想の「脱構築」か?それとも哲学に対する冒涜か? 連載時から話題沸騰、そして、手塚治虫文化賞も受賞!

各思想家のプロフィールと思想の要所をまじめにおさえた、専門家による注も完備。文庫版のおまけ「学術文庫の遭難者たち」も載録!

[原本:『現代思想の遭難者たち 増補版』 2006年、講談社刊]

交易する人間(ホモ・コムニカンス) 贈与と交換の人間学

講談社学術文庫

本書の主題は、具体的事例に則して言えば、贈与と交換の社会哲学である。より正確に言えば、本書は、贈与と交換を峻別する。そうすることで、近代に出現した市場経済、そして特殊近代的な資本主義経済の歴史的位置づけ、ひいてはそれらがかかえる歴史的限定性を明らかにできるからである。…… 要するに、本書は、人類が歴史的に経験してきた種々の相互行為を観察することを通して、社会存在としての人間の根源に迫る試みである。

本書の主題は、具体的事例に則して言えば、贈与と交換の社会哲学である。より正確に言えば、本書は、贈与と交換を峻別する。そうすることで、近代に出現した市場経済、そして特殊近代的な資本主義経済の歴史的位置づけ、ひいてはそれらがかかえる歴史的限定性を明らかにできるからである。近代以前の「非経済的または非交換的」な贈与体制との対比的研究のなかで、近代の経済自身の由来、それがかかえる諸問題が一層みえるようになる。

要するに、本書は、人類が歴史的に経験してきた種々の相互行為を観察することを通して、社会存在としての人間の根源に迫る試みである。

(中略)

……市場的交換ならびに資本主義的交換の社会が登場する決定的条件は、いっさいの贈与体制の崩壊である。言い換えれば、市場的交換と資本主義は、贈与体制を全面的に解体しないでは歴史の上に登場することができなかった。市場と資本主義は、その歴史的生成の流れに即していえば、贈与体制ならびに贈与心性とのたえざる闘いを通して出現するのであり、ある意味ではいまもなおそうである。そして贈与体制がほぼ完全に歴史的敗北をみるのは、たかだか十九世紀の中葉でしかない。しかし同時に、近代社会は、全面的に交換体制一色に染め上げられることで、制度をこえて相互行為の絆をなしてきた贈与的倫理を崩壊させるという重大な、そして致命的ともいえる代価を支払わなくてはならなかった。まさにそこから現代世界の困難な事情(相互行為の空虚化、貨幣換算的功利主義の蔓延、等々)が生まれるし、またそこに現代の思想的課題がつきつけられてくるだろう。(「プロローグ」より)

興亡の世界史 オスマン帝国500年の平和

講談社学術文庫

14世紀の初頭、アナトリアの辺境に生まれた小国は、バルカン、アナトリア、アラブ世界、北アフリカを覆う大帝国に発展した。強力なスルタンによる広大な地域の征服から、「民族の時代」の到来により「多民族の帝国」が分裂するまでを描き、柔軟に変化した帝国の仕組みと、イスタンブルに花開いたオスマン文化に光をあてる。 イラク、シリア、そしてパレスチナと、現在も紛争のさなかにあるこの地域を理解するためにも必読の書。

講談社創業100周年記念企画として刊行された全集「興亡の世界史」の学術文庫版第一期のうちの第4冊目。

14世紀の初頭、アナトリアの辺境に生まれた小国は、バルカン、アナトリア、アラブ世界、北アフリカを覆う大帝国に発展し、19世紀までの約500年にわたって、多民族と多宗教を束ね、長期の安定を実現した。

この「オスマン帝国」は、一般に理解されているような「イスラム帝国」であり「トルコ人の国」だったのだろうか?

メフメト2世、スレイマン1世ら強力なスルタンのもとで広大な地域を征服した後、大宰相を中心に官人たちが支配する長い時代が続き、やがて、「民族の時代」の到来により「多民族の帝国」が分裂するまでを描き、柔軟に変化した帝国の仕組みと、イスタンブルに花開いたオスマン文化に光をあてる。

イラク、シリア、そしてパレスチナと、オスマン帝国の崩壊後、この地域は、現在も紛争のさなかにある。現代の世界を理解するためにも必読の書。

[原本:『興亡の世界史 第10巻 オスマン帝国500年の平和』講談社 2008年10月刊]

カントの時間論

講談社学術文庫

西洋哲学を通じて時間に関する思索は二つの異なった道をたどってきた。一つはアリストテレスに典型であるように、時間を外的物体の運動との連関で思索する道であり、もう一つはアウグスチヌスに典型であるように、時間を記憶や予期や知覚などの「こころ」のあり方との連関で思索する道である。カントの時間論にはこの二つの道が豊かに流れ込んでいる。客観的時間が「心」のあり方を決める時間であること、それをカントはめざした。

時間に関するすべての現象を取り込み、細部まで誠実に検討を重ねること。カントが「時間」探求において頑なに保持したのはこの姿勢であった。物体の運動を可能にする客観的時間が自我のあり方を決める時間であることをいかに精確に記述することができるのか。『純粋理性批判』全体に浸透している時間構成に関するカントの深い思索を読み解く。

逸翁自叙伝 阪急創業者・小林一三の回想

講談社学術文庫

阪急電鉄の創業者、宝塚少女歌劇の生みの親として知られる小林一三銀行を辞して妻子とともに大阪に行った彼は妻子を抱えてたちまち生活に窮してしまいます。しかし、電鉄事業に将来性を見た彼は、「箕面有馬電気軌道」なる会社の専務に就任。ここから大きく運命が拓けてきます。顧客は創造するものと考えた小林は、郊外に宅地造成、割賦分譲販売、遊園地や劇場、ターミナルデパートと次々とアイディアを繰り出していく……。

阪急電鉄の創業者、宝塚少女歌劇の生みの親として知られる小林一三。甲州から東京に出、慶應義塾に学んだ若き日の小林は小説をものする文学青年でした。卒業後、三井銀行に入った彼は、仕事はするものの必ずしも評価はされず、放蕩に明け暮れる問題行員と目されていました。

日露戦争後、かつての上司で北浜銀行を設立した岩下清周から、設立予定の証券会社の支配人にならないかとに誘われた小林は、このままウダツが上がらないよりはと、銀行を辞して妻子とともに大阪に赴任します。しかし証券会社設立の話は立ち消えてしまい、妻子を抱えてたちまち生活に窮してしまいます。

このとき、小林は箕面有馬電気鉄道設立というの話を聞きつけます。電鉄事業に将来性を見た彼は、岩下を説得し北浜銀行に株式を引き受けさせることに成功。「箕面有馬電気軌道」と社名を改めて専務に就任。ここから大きく運命が拓けてきます。

顧客は創造するものと考えた小林は、線路敷設予定の沿線の土地を買収し、郊外に宅地造成開発をおこない、割賦で分譲を開始します。さらには遊園地や劇場をつくることによって行楽客をつくりだし、ターミナルデパートという誰も考えつかなかったものを産み出します。本書は傘寿を迎えた希代のアイディア経営者が、週刊誌の求めに応じて往時を回想した自叙伝の傑作です。

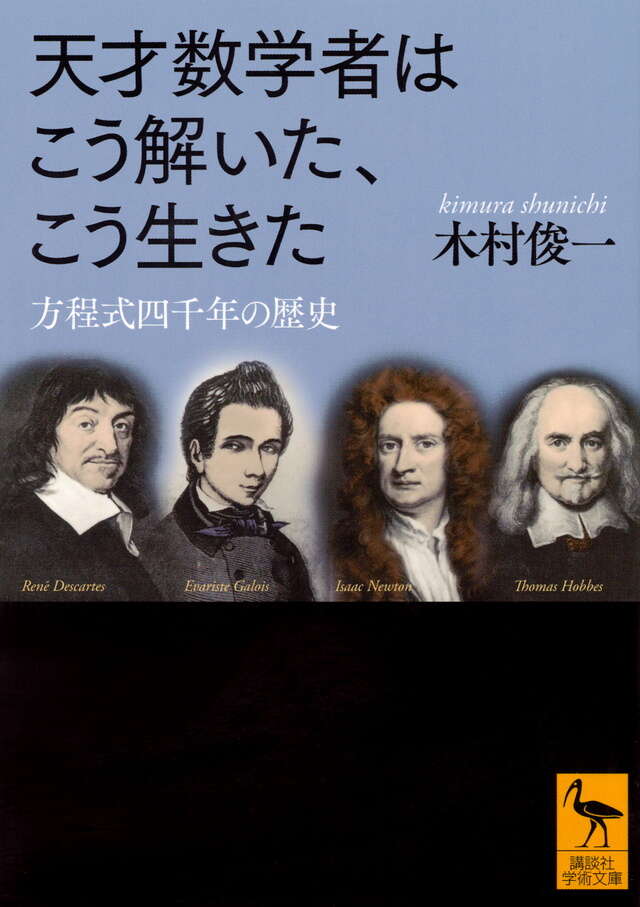

天才数学者はこう解いた、こう生きた 方程式四千年の歴史

講談社学術文庫

ピタゴラス、アナクサゴラス、ユークリッド、アルキメデス、アル=フワリズミ、タルターリャ、フェラーリ、カルダノ、ヴィエト、デカルト、ジラール、ハリオット、ウォリス、ニュートン、ラグランジュ、ガロア、アーベル……。小数、負の数、虚数、超越数……。方程式との格闘は、数のフロンティア拡大の歴史でもありました。方程式の視点から4000年の数学史を読み解く絶好の入門書です。

古代のバビロニア、エジプトの名もなき天才数学者たち、ギリシアのピタゴラス、アナクサゴラス、ユークリッド、アルキメデス……。アルジェブラの語源になったアル=フワーリズミはアラブ世界で数学の礎を築きました。ルネッサンス以降、伊・仏・英では、綺羅星のごとく天才数学者が誕生します。タルターリャ、フェラーリ、カルダノ、ヴィエト、デカルト、ジラール、ハリオット、ウォリス……。そして近代になると、ニュートン、ラグランジュが方程式に果敢に挑み、一九世紀にはガロアとアーベルという二人の大天才が、方程式には解があるが、解を公式のかたちでは表現できない(5次以上の一般方程式)ことが証明され、方程式四千年の歴史にひとつの終止符が打たれることになりました。

小数、負の数、虚数、超越数……。方程式との格闘は、数のフロンティア拡大の歴史でもありました。

方程式の視点から4000年の数学史を読み解く絶好の入門書です。