講談社学術文庫作品一覧

再発見 日本の哲学 折口信夫――いきどほる心

講談社学術文庫

日本人にとって神とは、どのような存在だったのか。日本の古代、日本の根源に、独自の感性で踏み込んでいった折口信夫の思想を鮮やかに照らし出す、俊秀の力作。

折口信夫=歌人・釈迢空は、独自の民俗学を展開した学者として知られます。

独特の概念を駆使した魅力的な文体で、多くの読者を魅了し続けてきました。

では、国学者であり、歌人であり、小説『死者の書』の作者でもある折口の思想とはどのようなものだったのか。本書は、近代日本の哲学として、折口を読み直し、その思想を解析する試みです。

有名な、外部からやってきて幸福をもたらす「まれびと」とは、一体何か?それは、折口の思想の全体の中で、どのように位置づけられるのか?

日本の根源に迫り、日本の「神」を追求したその豊饒な思索を、明解に読み解く力作。

則天武后

講談社学術文庫

秦の始皇帝に始まる二千年余にわたる中華帝国の歴史にその名を刻む唯一の女帝・則天武后(武則天)。男性中心秩序の古代社会に己の才覚と知力で挑み、至尊の座にまで登りつめた女性は、何を目指し、また何が彼女を生み出したのか--。大唐帝国繁栄の礎を築いた冷徹にして情熱的な生涯とその時代を、学術的知見に基づいて鮮やかに描き出す。

パスカル『パンセ』を楽しむ 名句案内40章

講談社学術文庫

人間は「考えない葦」である!?──長大な『パンセ』から気になる一節を取り上げ、意外なエピソードをまじえながら読み解く楽しみ。それぞれ読み切りで書かれた40章から成る本書は、1日1章、40日で『パンセ』を完全制覇できる手軽なガイドブックです。ヨーロッパ最高の知性とともに生きる豊かな毎日を手に入れよう!

「人間は一本の葦にすぎない。自然のなかでもっとも弱いものである。だが、それは考える葦である」。

「クレオパトラの鼻がもっと短かかったとしたら、地球の様相の全体は一変していただろう」。

ブレーズ・パスカル(1623-62年)が残した大著『パンセ』には、誰もが耳にしたことのあるフレーズが数多く含まれています。そこには真理や深い洞察がひそんでいそうだと思って、実際に『パンセ』を手にしてみた人もいるでしょう。しかし、ほとんどは数行の断章であるうえ、前後の脈絡がない場合が多いので、いったい何を言おうとしているのか、さっぱり分からない……。しかも、膨大な分量を擁する『パンセ』は、通読するにはあまりに根気のいる難敵だと言わざるをえません。

そこで、本書の登場です。

第一級のパスカル研究者である著者が、誰でも気軽に手に取れて、しかも役に立つ本を、学術文庫のために書き下ろしました。本書は『パンセ』の中から気になる40のテーマを選び出し、それぞれ読み切りで書かれ、どこからでも読める40の章から成っています。各章は5分から10分もあれば読めるので、1日1章なら、40日で『パンセ』を完全制覇できる計算です!

さらに、5つの「コラム」を用意し、「パスカルとたばこ」、「パスカルと馬車」、「パスカルと偽名」といったエピソードを語ります。意外な人間らしさをそなえたパスカルという人物を身近に感じることができるでしょう。

ヨーロッパ最高の知性とともに、豊かな毎日を。──その絶好の機会を、ぜひ手にしてください!

故郷七十年

講談社学術文庫

創立60周年を迎えるにあたって神戸新聞社は、兵庫県出身で82歳の柳田國男に回顧談を求めた。柳田はこれを快諾、25回にわたって聞き書きがおこなわれ、200回にわたる連載記事「故郷七十年」に結実した。一回の談話は3時間、長いときで5時間に及んだという。本書は近代日本の知識人の自己形成の物語、明治文学史の重要な一部、民俗学の誕生を語るもの。数ある自伝、回顧録のなかの白眉を文庫本でお届けする。

昭和32年(1957)、神戸新聞社は翌年の創立60周年を迎えるにあたって、兵庫県出身で82歳の柳田國男に回顧談を求めました。柳田はこれを快諾、25回にわたって聞き書きがおこなわれ、200回にわたる連載記事に結実しました。一回の談話は3時間、長いときで5時間に及んだといいます。

起筆の言葉にいわく、

「神戸新聞は今年満六十年を迎えるという話である。人間でいえば還暦というわけであろう。ところが初めて私が生れ故郷の播州を出て関東に移ったのは、それより十年以上も古い昔のことであった。それから私の心身がだんだん育って行くにつれ、私の眼が全国的に拡がり、世界中のことにも関心を引かれるようになったことに不思議はない。しかしそれでも幼い日の私と、その私をめぐる周囲の動きとは八十余歳の今もなおまざまざと記憶に留って消えることはない。いつかそのころに筆を起し私自身の足跡とその背景を記憶するならば、或いは同時代の人たちにも、またもっと若い世代の人たちにも、何か為になるのではないかというのが、かねてから私の宿志であった。

幸いに時が熟したので、神戸新聞の要請をいれ、ここに『故郷七十年』を連載することにした。それは単なる郷愁や回顧の物語に終るものでないことをお約束しておきたい」

その言葉どおり、本書は近代日本の知識人の自己形成の物語、明治文学史の重要な一部、民俗学の誕生を語るものとなりました。数ある自伝、回顧録のなかの白眉を文庫本でお届けします。

興亡の世界史 イスラーム帝国のジハード

講談社学術文庫

7世紀、アラビア半島の一角にムハンマドによって確立されたイスラームの共同体。それは人間の平等と弱者救済を訴え、迫害を受けながらアラビア半島全域に広がり、さらにビザンツ帝国、ササン朝ペルシアを滅ぼしてイベリア半島から中央アジアに至る大帝国を築き上げる。多くの異なる民族、多言語、多宗教の壁を乗り越えて大帝国を実現させたイスラームのジハードと融和の原理とは何か明らかにする。

講談社創業100周年記念企画として刊行された全集「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評、第2期の3冊目。

21世紀の文明社会に波乱を呼ぶイスラームの原理とは本来どのようなものか、その誕生から歴史的な展開を通じて究明する。

ビザンツ帝国とササン朝ペルシアの狭間にあるアラビア半島は長らく国家をもたない政治的空白地帯だった。そこに7世紀、絶対神アッラーを信奉し、人間の平等を説いて弱者救済を訴えるムハンマドが、迫害のなかイスラームの共同体を建設。マッカ(メッカ)とマディーナ(メディナ)に確立された共同体はやがてアラビア半島全域に広がる。632年のムハンマド死後は、わずか1世紀で西はイベリア半島、東は中央アジアに達したのである。

ムハンマドの後継者たちはアラビア半島の外に溢れ出るように大征服に赴いた。「剣のジハード」によって正統カリフ時代(632~661)からウマイヤ朝期(661~750)に広大な版図が生まれ、都市国家は帝国へと変容、本格的なイスラーム帝国であるアッバース朝(750~1258)の時代を迎える。ジハードはしばしば聖戦と訳されるが、根幹にはいかに社会正義を樹立するかという政治・社会的な課題と信徒が自己犠牲を厭わないという宗教的な命題がある。この原理と融和の原理が合わさって、多民族、多人種、多言語、多文化の人々を包摂し、多宗教をも融和するようなイスラーム帝国が構築された。イスラームを理解するためには、ジハードと融和という二つの原理を忘れてはならないと著者はいう。

〔原本:『興亡の世界史06 イスラーム帝国のジハード』講談社 2006年刊〕

「日本」 国号の由来と歴史

講談社学術文庫

『古事記』のなかに「日本」はない。『日本書紀』には、ある。これはいったい、どういうことなのか? そもそも「日本」という言葉は、古代中国において、日の昇る木・扶桑のもとにある地をさした。中国の世界像のなかで生まれたのだ。それが、「倭国」を「日本国」と改めるというかたちで承認された。以来、近代日本に至るまでの国号の歴史をあとづける力作!

日本、日本人、日本語、日本文学等々、わたしたちは、当たり前のように「日本」といい、自分たちをあらわす国の名(国号)として、何ら疑わずにいる。しかし、その名がどういう意味をもつかということについて、共通の認識をもっているであろうか。小学校や中学校で、「日本」という名の意味を教えられた(あるいは、いま教えられている)だろうか。

国歌・国旗については制度化されており、国号が「日本国」であることはたしかだが、その名の意味に関しては、あいまいなのである。これは、明治以来、国定教科書においても、「国体」が強調された昭和戦前期においても、なんら変わりはない。

その答えは、「日本」の名がどのようにして生まれ、どのような歴史をたどってきたかを見渡すことでしか、見つけられない。

本書は、そうした国号「日本」の来歴について、その登場から近代に至るまでを、ていねいに、厳密に、かんがえようとしたものである。

風と雲のことば辞典

講談社学術文庫

日本の空には、こんなにも多彩な表情がある――。気象現象のみならず、比喩表現、ことわざから、季語、漢詩、詩歌、さらに方言や歌謡曲に至るまで、尽きるところのない「風」と「雲」にまつわる語彙を、豊富な引用でお届けする。最先端の気象用語解説、災害への備えにも言及した、充実の「読んで面白い辞書」。ロングセラー『雨のことば辞典』の姉妹編。文庫書き下ろし。

興亡の世界史 通商国家カルタゴ

講談社学術文庫

紀元前二千年紀、経済力と技術力を武器に、東地中海沿岸部に次々と国際商業都市を建設した、海洋の民フェニキア人。アルファベットの元となった「フェニキア文字」で知られる彼らは、オリエントの諸大国に脅かされながらもしたたかに生き抜き、北アフリカにカルタゴを建国、地中海の覇者となる。最後の敵・ローマとの三次に及ぶポエニ戦争、ハンニバルの活躍、スキピオ軍の破壊の末に滅亡した帝国カルタゴは、何を歴史に残したか。

講談社創業100周年記念企画として刊行された全集「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評、第2期の2冊目。

紀元前二千年紀、現在のレバノンの地に出現し、経済力と技術力を武器に、東地中海沿岸部に次々と国際商業都市を建設した、海洋の民フェニキア人。のちのアルファベットのもととなった「フェニキア文字」で知られる彼らは、アッシリアやアケメネス朝ペルシアなどオリエントの諸大国に脅かされながらも千数百年をしたたかに生き抜き、一部は北アフリカにカルタゴを建国、イベリア半島までおよぶ地中海の覇者として君臨するが、やがて彼らの前に、強大化した最後の敵・ローマが立ちはだかる。

三次にわたるポエニ戦争、ハンニバルの活躍、スキピオ率いるローマ軍による破壊のすえに滅亡した帝国カルタゴは、地中海世界に何を残したか。古代地中海史の「失われた半分」の復元に挑む、日本人研究者による、初めての本格的フェニキア・カルタゴ通史。

原本:『興亡の世界史 第03巻 通商国家カルタゴ』講談社 2009年刊

エスの系譜 沈黙の西洋思想史

講談社学術文庫

「なぜか分からないがそうしてしまった」、「まるで自分ではない何かにやらされているようだった」……。こうした話は作家や芸術家の創作についてよく聞かれるが、日常の中にも同様の経験があるのは誰もが知っていることだろう。みずからの行動の原動力だったことは明らかなのに、それが何なのかは明言できないもの。その得体の知れない力を示すために着目されたのが、ドイツ語の代名詞「es(エス)」だった。

人間の由来(下)

講談社学術文庫

センセーションを巻き起こした『種の起源』から12年、ダーウィンは本書で初めて人間の「由来」と「進化」を全面的に扱った。人間は、肉体的形態、心的能力、知的能力、道徳的性質のすべてにおいて「下等動物」と連続性をもっている。そして、お互いに助け合い、守り合う「種」こそが「存続をめぐる争い(生存競争)」を生きのびる。ダーウィンが進化論に託した希望が示されるもう一つの主著、待望されてきた文庫版初の全訳!

本書は、進化論の祖ダーウィンが『種の起源』の12年後に発表したもう一つの主著の長らく待望されてきた文庫版初の全訳である。

1859年に刊行された『種の起源』でダーウィンは、人間は動物の種の一つであり、他の種と同様に「自然淘汰」と「存続をめぐる争い(生存競争)」の結果として生まれた、という仮説を示した。これは人間を神が生み出したものと考えるキリスト教から激しい批判を浴びたものの、やがて多くの支持を得ることになる。ところが、ダーウィンの考えは「人種」に適用され、「劣った人種は優れた人種によって駆逐されるのが必然である」という主張を導いて、「優生学」や「社会ダーウィニズム」と呼ばれる潮流をもたらした。これは、帝国主義の時代を迎えたヨーロッパ列強による植民地支配を正当化する考えにほかならない。

そうした潮流に対して、ダーウィンが『種の起源』では詳細に扱わなかった人間の「由来」と「進化」を全面的に示したのが、本書『人間の由来』である。ダーウィンは、昆虫、魚、鳥、哺乳類、そして人間を取り上げ、それらのあいだに肉体の形だけでなく知的能力や道徳的性質にまで連続性が見出されると説く。そして、お互いに助け合ったり守り合ったりする社会性は「淘汰」によって強化されてきたこと、やさしさや思いやりをそなえた種のほうが「存続をめぐる争い」を越えて生きのびることを示した。つまり、本書はダーウィンの「進化論」が示す希望を描く書でもある。

本書は2部構成になっており、第I部では「人間の進化」が扱われ、人間が「下等な種」に由来することを説いた上で、形態、心的能力、知的能力、道徳的性質が「下等動物」からいかにして進化してきたかが示される。そして、第II部では「性淘汰」という考え方が提示される。性淘汰とは、異性をめぐる競争による進化のことで、例えば実用的な価値はないクジャクの羽などはこれによって説明される。この性淘汰によって、昆虫、魚類、鳥類、哺乳類、人間の順に進化のありようを語ったのが第II部であり、「自然淘汰」ではなく、社会性を帯びたメカニズムによる進化が壮大に描かれる。

下巻には、第II部のうち魚類、鳥類、哺乳類、そして人間を扱い、全体を総括する第12章から第21章を収録。

杜甫全詩訳注(四)

講談社学術文庫

晩年にいたってなお断ち切れぬ出仕への思い。ついに長安への帰還に絶望した杜甫は、洞庭湖の南で漂泊の生涯を閉じる。しかし、その作品はいよいよ巧緻を極め、深い陰翳を文字に刻みながら、最後の段階にあっても前人未到の高みへむかい、さらなる歩みをつづける。作品検索に簡便な「全詩題索引」と詳細な「杜甫年譜」を添えて、書き下ろし全訳注、堂々完結!

興亡の世界史 ロシア・ロマノフ王朝の大地

講談社学術文庫

深刻な民族問題やシベリアの資源開発など、現在のロシアが抱える問題の多くは、帝政ロシア時代にすでに始まっていた。ロマノフ王朝の300年を中心に、ソ連邦の74年間をも加えた、広大無辺を誇る多民族帝国の通史。大改革を強行したピョートル大帝、女帝エカテリーナ2世と寵臣ポチョムキン、革命の中で銃殺されたニコライ2世一家。「よきツァーリ」たらんと奮闘を続けたロマノフ家の群像と、暗殺・謀略に満ちた権力のドラマ。

講談社創業100周年記念企画として刊行された全集「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評につき第2期スタート!

「ロシア」は初めから現在のような「大国」だったわけではない。しかし、チェチェン紛争をはじめとする民族問題や、シベリアの資源開発など、現在のロシアが抱える問題の多くは、帝政ロシア時代にすでに始まっていた。本書は、ロマノフ王朝の300年を中心に、その継承国家であるソ連邦の74年間をも通観する、広大無辺を誇る多民族国家の通史である。

大改革を強行したピョートル大帝、女帝エカテリーナ2世と寵臣ポチョムキン、ナポレオンを敗走させたアレクサンドル1世、革命の中で銃殺されたニコライ2世一家……。「よきツァーリ」「強いツァーリ」たらんと奮闘を続けたロマノフ家の群像と、暗殺・謀略に満ちた権力のドラマ。

また、騎馬遊牧民との長い敵対、シベリア・中央アジアへの移住と植民。こうしたロシア特有の地理的条件は、歴史に何をおよぼしたのか。そして「第三のローマ」モスクワを中心に社会に根をおろし、ソヴィエト崩壊後に復活をした「キリスト教」は? ヨーロッパとアジアの間に生きた民衆と社会を、社会史の観点から描いて高評を得た、新しい「ロシア史」を試み。

原本:『興亡の世界史 第14巻 ロシア・ロマノフ王朝の大地』講談社 2007年刊

江戸開幕

講談社学術文庫

家康と秀忠、家光の徳川三代が、どのようにして二百六十余年に及ぶ盤石な幕府体制を築きえたか。大坂の陣を前にした一門、譜代大名配置による大坂包囲網の完成をはじめ、豊臣恩顧の外様大名対策や天皇・公家など朝廷への支配権確立、さらに将軍が病床にあっても政治がスムーズに運営される老中制度の成立など、長期政権を支えた様々な要因を解明した近世日本史の名著。

豊臣氏の関白政権とは異なる将軍制を選んだ家康と秀忠、家光の徳川三代が、どのように二百六十余年におよぶ盤石な幕府体制を築き上げたか。その要因を豊臣恩顧の外様大名対策や天皇・公家など朝廷への支配権確立、幕府老中制度の成立などから明らかにする。1600年、関ケ原の合戦に勝利し、1603年に征夷大将軍になったあとも家康と豊臣秀頼の君臣関係は明確とならず、この矛盾は1615年、大坂夏の陣による豊臣氏滅亡によってようやく解消される。真田丸を砦に家康本陣に突入、徳川方を大混乱に陥れた真田幸村は奮戦むなしく松平忠直の兵に討たれた。徳川方15万5千、豊臣方5万5千という関ケ原を上回る大規模な戦闘の結果、徳川幕府は名実ともに天下を掌握。同年、「武家諸法度」と「禁中並公家諸法度」公布で全国の大名および朝廷への幕府権力浸透を図る。翌1616年の家康死去後、1620年の大坂城大普請が「御代替わりの御普請」とよばれたように秀忠死去直後の家光による熊本藩加藤忠広の改易は「御代始めの御法度」としてなされ、いずれも将軍の権威と権力を高めた。これ以前の1609年、朝廷内で起こった宮女と公家衆の密通事件で家康は後陽成天皇の厳罰姿勢に介入し、穏便な処分を下すことで天皇・朝廷をその政治体制に組み込むことを認めさせた。あらゆる機会を利用しながら、幕府権力を拡大し、島原の乱を経て鎖国を完成させた幕府は日本を「華」とし、朝鮮通信使・琉球の慶賀使、オランダ商館長の江戸参府を通じて、それらを「夷」とする日本型華夷秩序を幕末まで存続させたのだ。

原本:『日本の歴史 12 江戸開幕』集英社 1992年刊

心の科学史 西洋心理学の背景と実験心理学の誕生

講談社学術文庫

近代心理学の起源は、1879年ヴィルヘルム・ヴントによる心理学実験室開設の時点とされる。それは「心を対象とする科学」の宣言であった。その後19世紀末から20世紀を通して、心理学はその方法論や認識論に関するさまざまな「革命」を生み出しながら領域を拡大していく。19世紀後半の「始まり」を用意した思想的背景は何だったのか。また古代以来の西洋哲学史のなかで「心の問題」はどのように扱われてきたのか。

人間は「心」をどのようなものと考え、その作用・構造をどう捉えようとしてきたのか。近代心理学の起源は、1879年ヴィルヘルム・ヴントによる心理学実験室の開設(ライプチヒ大学)の時点とされる。それは「心を対象とする科学」の宣言であった。その後19世紀末から20世紀を通して、心理学はその方法論や認識論に関するさまざまな「革命」を生み出しながら領域を拡大していくことになる。

では、19世紀後半の「始まり」を用意した思想的背景は何だったのか。また古代以来の西洋哲学史のなかで「心の問題」はどのように扱われてきたのか。

本書では、古代ギリシャのプシュケー・プネウマ論から中世霊魂論への変遷を概観し、近代の進化論、生理学研究の進展によって「心理学」が自然科学の一分野として自覚するようになるまでの思想的過程を眺望する。

人間の由来(上)

講談社学術文庫

センセーションを巻き起こした『種の起源』から12年、ダーウィンは本書で初めて人間の「由来」と「進化」を全面的に扱った。人間は、肉体的形態、心的能力、知的能力、道徳的性質のすべてにおいて「下等動物」と連続性をもっている。そして、お互いに助け合い、守り合う「種」こそが「存続をめぐる争い(生存競争)」を生きのびる。ダーウィンが進化論に託した希望が示されるもう一つの主著、待望されてきた文庫版初の全訳!

本書は、進化論の祖ダーウィンが『種の起源』の12年後に発表したもう一つの主著の長らく待望されてきた文庫版初の全訳である。

1859年に刊行された『種の起源』でダーウィンは、人間は動物の種の一つであり、他の種と同様に「自然淘汰」と「存続をめぐる争い(生存競争)」の結果として生まれた、という仮説を示した。これは人間を神が生み出したものと考えるキリスト教から激しい批判を浴びたものの、やがて多くの支持を得ることになる。ところが、ダーウィンの考えは「人種」に適用され、「劣った人種は優れた人種によって駆逐されるのが必然である」という主張を導いて、「優生学」や「社会ダーウィニズム」と呼ばれる潮流をもたらした。これは、帝国主義の時代を迎えたヨーロッパ列強による植民地支配を正当化する考えにほかならない。

そうした潮流に対して、ダーウィンが『種の起源』では詳細に扱わなかった人間の「由来」と「進化」を全面的に示したのが、本書『人間の由来』である。ダーウィンは、昆虫、魚、鳥、哺乳類、そして人間を取り上げ、それらのあいだに肉体の形だけでなく知的能力や道徳的性質にまで連続性が見出されると説く。そして、お互いに助け合ったり守り合ったりする社会性は「淘汰」によって強化されてきたこと、やさしさや思いやりをそなえた種のほうが「存続をめぐる争い」を越えて生きのびることを示した。つまり、本書はダーウィンの「進化論」が示す希望を描く書でもある。

本書は2部構成になっており、第I部では「人間の進化」が扱われ、人間が「下等な種」に由来することを説いた上で、形態、心的能力、知的能力、道徳的性質が「下等動物」からいかにして進化してきたかが示される。そして、第II部では「性淘汰」という考え方が提示される。性淘汰とは、異性をめぐる競争による進化のことで、例えば実用的な価値はないクジャクの羽などはこれによって説明される。この性淘汰によって、昆虫、魚類、鳥類、哺乳類、人間の順に進化のありようを語ったのが第II部であり、「自然淘汰」ではなく、社会性を帯びたメカニズムによる進化が壮大に描かれる。

上巻には、第I部および第II部のうち鳥類を扱った第11章までを収録。

杜甫全詩訳注(三)

講談社学術文庫

没落名家に生まれ、しかし一族の誇りを背負い、流浪と困窮を生きた「詩聖」。中唐期の白居易や韓愈、北宋の王安石、また蘇軾、黄庭堅ら、錚々たる面々に中国第一の詩人と讃えられた律詩の大成者は、詩によって世界を変えうると信じた――。本巻は、蜀中の後期から病身を養う時期にかけて詠んだ、作品世界が研ぎ澄まされてゆく名品の数々を収録する。

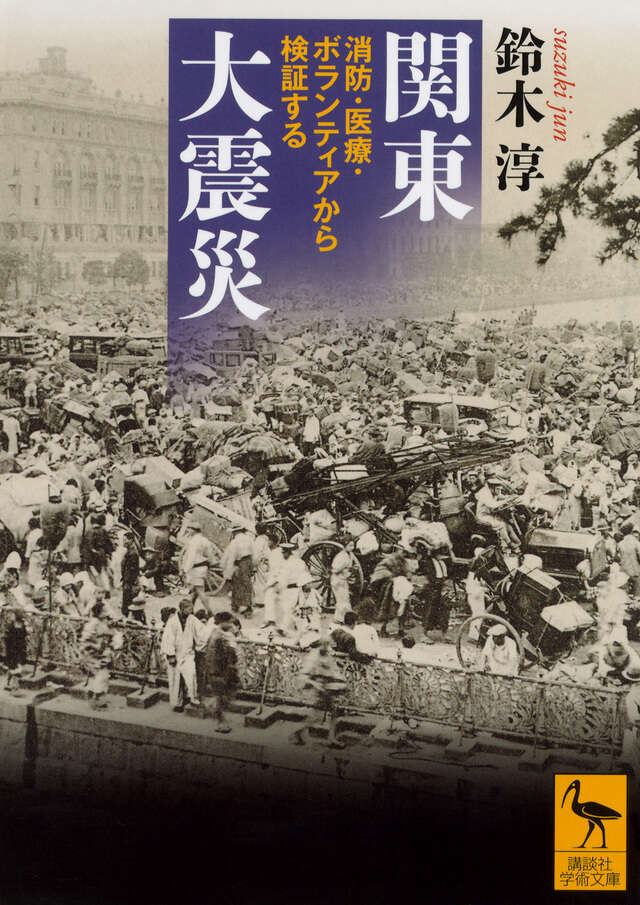

関東大震災 消防・医療・ボランティアから検証する

講談社学術文庫

1923(大正12)年9月1日、11時58分44秒。東京を襲った大地震は10万を超える人命を奪い、近代国家・日本に深い爪痕を残した。しかし、そこでは被害の拡大を阻止すべく奮闘した人々の姿があった。消防、医療、ボランティア、そして情報。今日、注目を集める災害時の人的活動を通して都市型災害の全貌を追い、共有すべき歴史の教訓を読みなおす。

ベルギー大使の見た戦前日本 バッソンピエール回想録

講談社学術文庫

ことしは日本とベルギーが国交を結んでから150年。その間、バッソンピエールが在任した18年間は、日本の運命を決する致命的な諸契機が、歴史のページに次々に刻みこまれていった時代でした。大正天皇の病気、関東大震災、ワシントン、ロンドン両条約における軍縮問題、満洲事変と国際連盟脱退、相次ぐ要人の暗殺、五・一五事件と二・二六事件……。それらを外交官としてつぶさに観察した希有な記録、それが本書です。

本書はLe Baron de Bassompierre, Dix-huis ans d'Ambassade au Japon, Collection Armentor Libris, Bruxelles, 1945の翻訳です。

ことしは日本とベルギーが国交を結んでから150年にあたります。その間、さまざまなことがありましたが、初代大使(公使から昇格)のバッソンピエールが在任した18年間(1921~1939/大正10年~昭和14年)は、日本近代史上きわめて重大な時期にあたっています。それは、いわば日本の運命を決する致命的な諸契機が、歴史のページにつぎつぎに刻みこまれていった時代でした。着任早々に時の首相原敬が暗殺され、大正天皇の病気で皇太子裕仁が摂政の任につきます。バッソンピエールは裕仁に信任状を捧呈した最初の外交使節となりました。

ワシントン、ロンドン両条約における軍縮問題は英米への不満を鬱積させていきます。やがて満洲事変と国際連盟脱退、相次ぐ要人の暗殺、五・一五事件と二・二六事件……。それらをバッソンピエールはつぶさに観察していましたが、その日本人と国際情勢の分析にはきわめて興味深いものがあります。

一方で昭和天皇の即位の大礼や、外交団の東京や湘南、軽井沢や日光での社交など戦前の上流階級の暮らしぶりも描かれます。バッソンピエールは在日外交団の首席として知られ、新聞にもよく登場していました。

そしてなにより、1923(大正12)年の9月1日に遭遇した関東大震災の体験談はきわめて貴重なものです。

本書は外国人のみた戦前日本の記録として一流のものであり、文庫として多くの読者に読まれるべきものと信じます。

滑稽の研究

講談社学術文庫

「のらくろ」の巨匠が「滑稽とはなにか」?」を真摯に探求する! 国内外の美学、修辞学、論理学等の著作から滑稽論を渉猟し、理論的バックボーンを追求。また、芸能・文芸・絵画の史料にその発祥を求める。滑稽理論の実例として、実作者ならでは、自身の作品を豊富に使用。また、愛弟子の長谷川町子ほか同時代作家の作品も、あたたかな解説とともに掲載する。

「滑稽とはなにか」

「のらくろ」の巨匠が真摯に探求した。

国内外の美学、修辞学、論理学等の著作から

滑稽論を渉猟し、理論的バックボーンを追求。

また、芸能・文芸・絵画の史料にその発祥を求める。

ユーモア、ウィット、笑い、コミック、ナンセンス、、、、

様々な滑稽の表層から核心に近づこうと苦心する

巨匠のあゆみを追体験する。

理論の実例として、実作者ならでは、

自身の作品を豊富に使用。

(「理論編」に挿入されるアリストテレス、カント、ベルグソンらの似顔絵も一見の価値あり。)

また、愛弟子の長谷川町子ほか同時代作家の作品も、

巨匠によるあたたかな解説とともに掲載。

鶴屋南北 かぶきが生んだ無教養の表現主義

講談社学術文庫

19世紀、遊里とかぶきの全盛を過ぎ、文化の衰退と爛熟が肌で感じられた江戸化政期。それは地震・噴火・洪水と、鎖国の綻びの時代でもあった。「四谷怪談」「桜姫東文章」などで知られる四代目鶴屋南北は、奇抜な趣向で当時の「現代」を写しとり、かぶきに新たな地平をひらく。彼は世に何を仕掛けたのか。伝統の革新とは何か。稀代のかぶき研究者畢生の渾身作。