講談社学術文庫作品一覧

アステカとインカ 黄金帝国の滅亡

講談社学術文庫

一六世紀、スペイン人によるアメリカ大陸征服史が始まる。黄金を探すコロンブス、ピサロ、コルテス……。抵抗する、モクテスマ、トパック・アマルなどのインディオたち。栄華を誇った帝都と文明は、いかに滅ぼされたのか? 西欧と非西欧の壮絶なる戦いの記録を、既存の、スペイン人主体の史料では触れられなかった「敗者の視点」から再検証、植民地時代から現在へ続くラテンアメリカの被征服史を辿る。

プロローグ 黄金の夢

第一章 コロンブスの目指したシパンゴ

第二章 冒険者バルボア

第三章 メキシコの発見

第四章 首都の攻防

第五章 対決

第六章 「悲しき夜」

第七章 英雄の敗北

第八章 太平洋と中央アメリカ

第九章 南の海の探検

第一〇章 カハマルカの悲劇

第一一章 クスコ占領

第一二章 征服者たちの争いとインカ

第一三章 アラウコの国とパンパ

第一四章 ムイスカの黄金

第一五章 エル・ドラードとアマゾンの国

エピローグ 征服者たちの黄昏

あとがき

年表

民族と地域

人名検索

2002年小学館より刊行されました

中国の歴史3 ファーストエンペラーの遺産 秦漢帝国

講談社学術文庫

講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版。第2回配本となる第3巻は、最初の中華帝国といえる秦の始皇帝から前漢・後漢までを扱う。

戦国七雄のうち最も西方に位置する秦が初めて中国を統一、始皇帝が誕生したのは前221年。しかしわずか15年で農民反乱と楚漢の抗争を経て滅亡、劉邦の漢が成立する。新を挟み前漢と後漢の劉氏24代の漢帝国は440年も続く。なぜ始皇帝は乱世の中国統一を実現できたのか、また漢帝国の長期支配を可能にしたのは何か。謎に満ちた古代中国の実像に『史記』『漢書』などの史書と新発見の兵馬俑や大量の竹簡文書、出土資料の解読から肉迫する。項羽と劉邦の対決、民衆蜂起、宦官・官僚・外戚の権力闘争など英雄と梟雄、人々が躍動する歴史の内幕を生き生きと描く力作。〔原本:2004年、講談社刊〕

魂から心へ 心理学の誕生

講談社学術文庫

19世紀前半、人の心理を積極的に探求したのは作家や詩人、また医者や牧師たちであった。

同じ世紀末には実験心理学の成立により、それは心理学者・生理学者たちの領域となる。

だが、「心理学」へと焦点が絞られていく道筋は単線的はなかった。

本書では、「魂」の概念に代わる「心」の概念の登場、自然化への方向を探る「アンダーグラウンド心理学」の水脈など、複雑に入り組んだ流れを整理、これまで見えなかった心理学史の新しい像を描き出す。

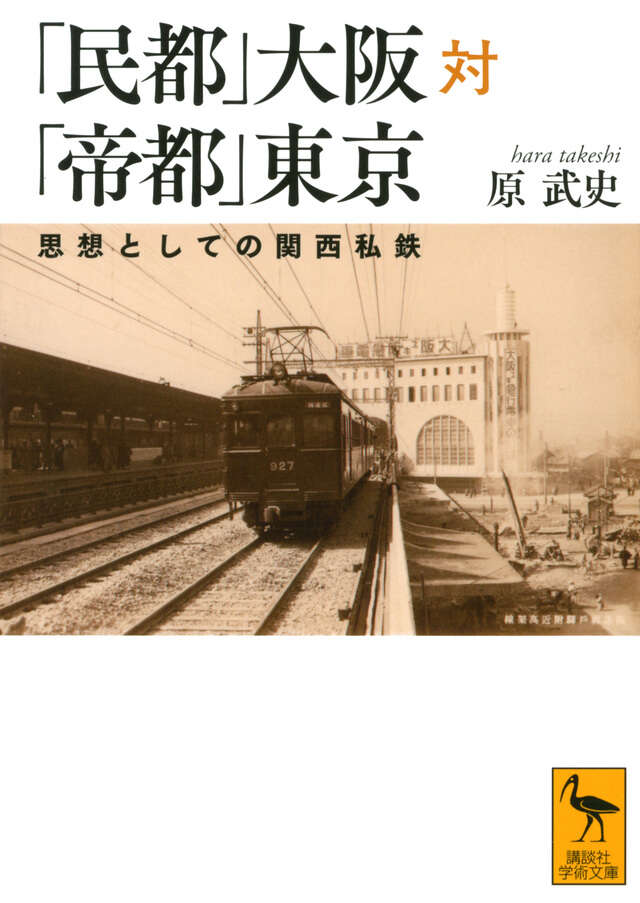

「民都」大阪対「帝都」東京 思想としての関西私鉄

講談社学術文庫

〈「鉄道」と「天皇」で描く日本近代〉

阪急創業者・小林一三は、「政治中心」の東京に対して、大阪を「民衆の大都会」と呼んだ。

ターミナル・デパート、高級住宅地……国鉄に対抗し「官」からの独立を志向する関西私鉄は、沿線に市民文化を花開かせ、「民衆の都」大阪は東京を凌駕する発展を見せた。

だが、大正から昭和への転換、昭和天皇行幸を機に、街は次第に「帝都」へと変質してゆく―

権力の装置=「国鉄」と関西私鉄との葛藤を通し、「都市の自由」の可能性とその挫折を描く、原武史の代表作。

第20回(1998年) サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞。

【解説(鹿島茂)より】

「横軸としての鉄道に、縦軸としての天皇が交差することによって、思考の座標軸が形成され、二つのパラメーターが思考の軌跡をさまざまに描き出す」

【本書の内容】

はじめに―昭和大礼の光景

第一章 私鉄という文化装置

「帝国」と「王国」

『細雪』から

関東私鉄と関西私鉄

第二章 「私鉄王国」の黎明

第五回内国勧業博覧会

法の抜け穴

二つの風土

第三章 「阪急文化圏」の成立

往来ふ汽車を下に見て―小林一三という人物

民衆の都

沿線文化の確立

反官思想の結実―阪急デパート

第四章 昭和天皇の登場

「大大阪」の誕生

昭和大礼と都市空間の変容

官民協力奮励セヨ―一九二九年の行幸

第五章 阪急クロス問題

「官」の巻き返し

逆風

小林一三、社長を辞任す

第六章 「帝都」としての大阪

大阪市民たるもの

天皇のまなざし

一生一代の御奉公

おわりに―「紀元二千六百年」の光景

解説=鹿島茂

※本書の原本は1998年に講談社選書メチエより刊行されました。

僧侶と海商たちの東シナ海

講談社学術文庫

■知と富がドライブするダイナミックな中世史!■

「894年遣唐使廃止」は日本を変える出来事ではなかった!

列島を取り巻く大海原をたくましく乗り越え、「外」と日本を繋ぎ続ける人たちがいたのだ。

利を求め、危険を顧みずに海を闊歩する海商たちと、

彼らの助けを得て、最新の知識を求めて大陸へ渡ろうとする僧侶たち。

史料に数多く残された僧たちの足跡を辿ることで、海域交流の実相に迫り、歴史世界としての東シナ海を描き出す!

従来の「日本史」の枠を超えて、より広く深く歴史を知る一冊。

■文庫化にあたり大幅増補!「補章 遣明使の後に続いたもの」で本篇に続く時代の歴史を活写■

[本書の内容]

序章 中世日本と東シナ海

第1章 「遣唐使以後」へ

最後の遣唐使、出発

海商の登場

「遣唐使以後」の入唐僧たち

第2章 古代から中世へ

平安王朝の対外政策

帰国しなかった僧たち

密航僧の出現

第3章 大陸へ殺到する僧たち

「中世」の始まり

日宋仏教界をつないだ人脈―入宋僧円爾

日元関係の波紋と仏教交流―入元僧龍山徳見

第4章 「遣明使の時代」へ

混乱の海、統制の海

仏教交流の変質

補章 遣明使の後に続いたもの

※本書は2010年に講談社選書メチエより刊行された『 選書日本中世史4 僧侶と海商たちの東シナ海』を原本とし、改訂を加え補章を付して文庫化したものです。

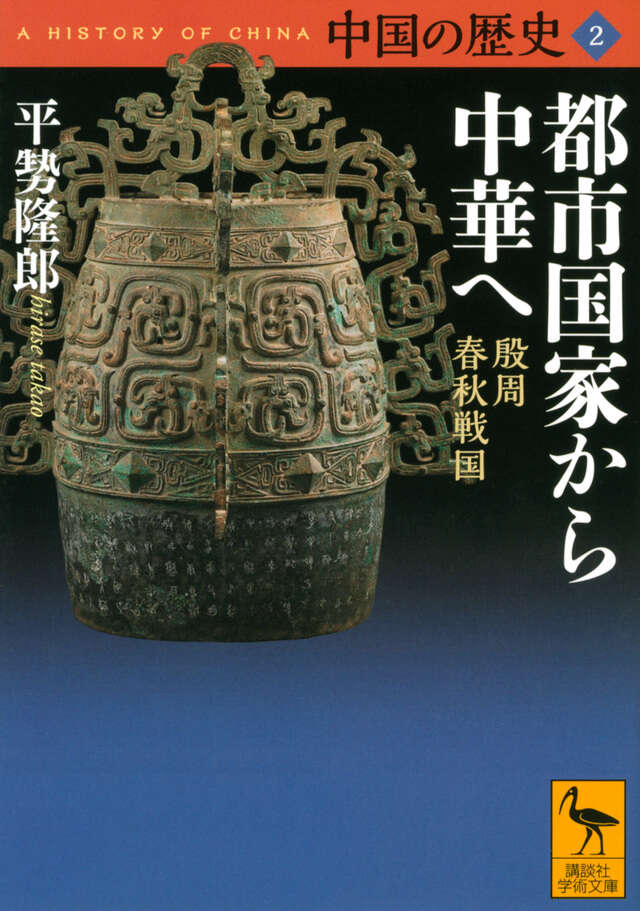

中国の歴史2 都市国家から中華へ 殷周 春秋戦国

講談社学術文庫

講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版がいよいよスタート。本全集は、2014年には中国で、2016年からは台湾で翻訳出版され、累計で150万部を超えるベストセラーになっている。

第1巻と同時発売の第2巻では、夏・殷・周の三代の王朝と、春秋戦国時代を扱う。司馬遷の『史記』などに語られる歴史は、すべてが確かな「事実」なのだろうか。後代の建て前や常識に縛られ、架空の「事実」を盛り込まれた史書や注釈書の中から、ほんとうの「事実」を探り出す道筋を示す。夏殷周三代の王朝や、戦国時代の領域国家は、新石器時代以来の文化地域を母体として成立しており、いまだ『史記』で語られるような「天下」を成してはいなかったのである。

紀元前1023年、大国・殷を滅ぼした周は、青銅器に文字を鋳込む技術を殷から継承し、独占してそれを権威とした。しかし、その周も前8世紀には東西に分裂してやがて滅ぶ。つづく春秋時代も、それまでと同じく文化地域ごとに大国が小国を率いた時代だったが、漢字が周以外の大国の地域にも根づいていく。そして、大国が小国を滅ぼして官僚を派遣し、中央と地方を結ぶ文書行政が開始され、それを支える律令が整備されたのが、戦国時代だった。〔原本:2005年、講談社刊〕

中国の歴史1 神話から歴史へ 神話時代 夏王朝

講談社学術文庫

講談社創業100周年企画として2004年~05年に出版された全集「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版が、いよいよ刊行開始。本全集は、2014年には中国で、2016年からは台湾で翻訳出版され、そのレベルの高さと視点の新しさから累計で150万部を超えるベストセラーになっている。

待望の文庫化、第1回配本は、第1巻と第2巻の同時配本。第1巻では、長年、中国での遺跡発掘を手掛けてきた著者が、「三皇五帝」や「盤古伝説」などで知られる中国の神話の表す史実を探り、「夏王朝」「殷王朝」の謎に迫る。

中国の古代文明といえば、かつては「黄河文明」を指したが、現在では、長江流域をはじめ、各地の多様な自然環境から展開した多元的な古代文明と理解されている。現在の中国のさまざまな地域社会や風土を考える際にも、こうした先史時代から続く地域文化の脈絡を無視できないのである。約1万年前の新石器時代、南北の文化地帯の周縁でアワ・キビ農耕や稲作農耕が生まれ、そこから牧畜型農耕社会と遊牧社会が分離し、さらにその周辺には狩猟採集民が存在した。こうした基本的生活様式が誕生した中から、いかにして初期国家が生まれたのか。最古の王朝とされる夏王朝と二里頭文化の関係とは――。

文庫化にあたり、原本刊行後の重要な遺跡と発掘成果を大幅に加筆。〔原本:2005年、講談社刊〕

メルロ=ポンティ 可逆性

講談社学術文庫

本書は、現象学を前人未踏の域に導いたフランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティ(1908-61年)の生涯と主要著作をていねいにたどる至高の概説書です。『モードの迷宮』(サントリー学芸賞)や『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)など、多くの支持を得てきた著者が、みずからの出発点にある哲学者と真摯に向き合い、全力で格闘した稀有なドキュメントがここにはあります。

フランス西部のロシュフォールで生まれたメルロ=ポンティは、高等師範学校でサルトルやボーヴォワールと知り合い、そしてフッサールの現象学と出会いました。初めての著作が『行動の構造』(1942年)と題されたように、メルロ=ポンティは「生活世界」に注目した後期フッサールを引き継ぐとともに、その中心に身体をもつ人間を据えることで独自の道を歩み始めます。その最大の成果が主著『知覚の現象学』(1945年)です。

戦後はリヨン大学で教鞭を執ったあと、1949年にはソルボンヌの教授、そして1952年には異例の若さでコレージュ・ド・フランスの教授となったメルロ=ポンティは、サルトルとの共同編集で『レ・タン・モデルヌ(現代)』誌を発刊し、『ヒューマニズムとテロル』(1947年)などでマルクス主義に関する考察を続けることで現実と向き合いました。さらにサルトルの実存主義、ソシュールの言語学を取り入れたメルロ=ポンティは、1960年代にはさらなる高みに到達し、『シーニュ』(1960年)を発表しましたが、翌年、惜しまれながら急逝します。残された遺稿は『見えるものと見えないもの』(1964年)や『世界の散文』(1969年)として公刊されました。

これら燦然と輝く著作の数々を激動する時代の中で繰り広げられた生涯に位置づけつつ精緻に考察していく本書は、まさに著者の「主著」と呼ぶべきものです。このたび学術文庫版として新たな装いをまとうことで、永遠の生命を得ることでしょう。

[本書の内容]

まえがき

プロローグ 現象学の地平へ

第一章 構 造――〈行動〉の研究

第二章 運 動――〈身体〉の現象学

第三章 スティル――〈変換〉の現象学

第四章 偏 差――〈隔たり〉の現象学

第五章 可逆性――〈肉〉の存在論

エピローグ 現象学の臨界点

主要著作ダイジェスト

キーワード解説

読書案内

あとがき

学術文庫版あとがき

メルロ=ポンティ略年譜

改訂版 神話と歴史叙述

講談社学術文庫

書きのこされた「歴史」は、現実に営まれた事実としての「歴史」とイコールではない。神から人へと直線的な時間で編まれた日本書紀と、神がみと人間の時間が併存する古事記。天皇の婚姻系譜における父系と母系。クーデターの正統性と敗者への視点……。過ぎ去った時間を手中におさめたい意志が歴史を編集する。神話と歴史をともに表現行為ととらえ、古代の世界観を検討する。

ベストセラー『口語訳 古事記』を生み出すことになる、通説への疑義と考察に満ちた一冊を大幅にアップデートして文庫化!

江戸・東京水道史

講談社学術文庫

徳川氏入国以降中心都市となった江戸では、拡大する市街に上水を供するため、すでに独創的な工夫を絶えず続けていた。東京と改まってのち、明治20年の横浜に始まる近代水道は同31年に東京でも通水を開始する。以来日本の首都として急速に発展した東京は、震災、戦災、水害、渇水、地盤沈下、断水と度重なる危機をどう乗り越え、発展してきたのか。家康が家臣に命じ小石川の上水を引いてから淀橋浄水場が「跡地」となるまで、供給側と市民生活の変貌を描く。戦前より長年、東京都水道局で実務に携わった著者渾身の「水道の文化史」。(原本:『水道の文化史』鹿島出版会、1981年刊)

満州事変 戦争と外交と

講談社学術文庫

泥沼の十五年戦争は、なぜ、どのように始まったのか? 端緒である1931年の満州事変と翌1932年の上海事変は、中国北洋軍閥間の争いの混乱に乗じた前者、民族的抵抗の形成を見た後者と、それぞれ異なる性格を有している。両者について経緯を詳述し、さらに5年後の盧溝橋事件による全面戦争展開へつながる時代の流れを示す。その時内閣は、軍部は、日本の世論は、列国や国際連盟の反応は、両国各部隊の進路は――? イデオロギーを排し、史実のみを丹念に追うことで中国侵略の発端の全貌を明らかにする、近代史研究における古典的名著。(原本:中公新書、1974年刊)

食はイスタンブルにあり 君府名物考

講談社学術文庫

かつて650年近くに亘り、栄華を極めたオスマン帝国。

東洋と西洋、イスラムとキリスト教という文明と宗教の交差が生み出した

大首都・イスタンブルで、当時、人々はなにを食べ、どんな暮らしをしていたのか?

1500坪の台所で260余名のコックが、年に600万円予算で贅を尽くしたトプカプ宮殿の献立。

食事が足りないと鍋を投げて暴動を起こした、屈強たるイエニチェリ軍団の食い意地。

施しこそ敬虔な信仰の証、と貧者への給食すら豊かだったこの帝国を、

当時の料理書や、市場で売られた食材物価表までたどって、細やかに検証。

オスマン帝国の興亡を「食」で大胆に考察する。

目次

巻ノ一 古都は食をはぐくむ

巻ノ二 遊牧の遺産

巻ノ三 ケバブのみがトルコ料理にあらず

巻ノ四 イスタンブルの市場めぐり

巻ノ五 君府料理尽し

巻ノ六 貧者の給食

巻ノ七 トプカプ宮殿の台所

巻ノ八 スルタンの食卓

巻ノ九 祝祭の饗宴

巻ノ十 「土」風から「洋」風へ

学術文庫版あとがき

今でも、トルコ語で「大鍋を覆す」といえば反乱を起こすことを指すが、事態がそこまでいかなくとも、俸給支払いの日のスープをイェニチェリたちが飲むのを拒むとなれば、帝都の騒擾につながりかねず、下手をすれば当面の政権の担当者たる大宰相の首が文字通り飛んでしまう。トプカプ宮殿の中庭でのイェニチェリへのスープの振舞いは、(略)、一大国事でもあった――― 巻ノ八 スルタンの食卓より

本書の原本は、1995年、NTT出版より刊行されました。

レヴィ=ストロース 構造

講談社学術文庫

本書は、現代最高峰の人類学者クロード・レヴィ=ストロース(1908-2009年)の全貌を描いた決定版の誉れ高い1冊です。

ベルギーに生まれたレヴィ=ストロースは、フロイトやマルクスに触れた青年期を経て、南仏で高校教師になりました。その中で育まれた情熱を抑えられなくなった1935年にブラジルへ旅立ち、カデュヴェオ族やボロロ族、そしてナンビクワラ族の調査に乗り出します。その後、第二次世界大戦の勃発を受けて従軍しますが、1941年にはユダヤ人への迫害を回避するべくアメリカに亡命したレヴィ=ストロースに、ニューヨークで決定的な出来事が訪れました。それが言語学者ロマーン・ヤコブソン(1896-1982年)との出会いです。

のちに『音と意味についての六章』として公刊されるヤコブソンの講義の内容は、レヴィ=ストロースの中で若い頃からあたためられていた「構造」の概念と交錯しました。そうしてヤコブソンの勧めを受けて書き始めたのが、構造主義の誕生を告げる『親族の基本構造』であり、4年をかけて完成されたこの大著は1949年に刊行されることになります。

ここから旺盛な執筆活動を開始し、『人種と歴史』(1952年)、『悲しき熱帯』(1955年)、『構造人類学』(1958年)を生み出したあと、1959年にはコレージュ・ド・フランス教授に就任したレヴィ=ストロースは、一世を風靡した『野生の思考』(1962年)を発表すると、ついに全4巻に及ぶライフワーク『神話論理』(1964-71年)に着手しました。

その後も100歳で逝去するまで活躍し続けた偉大な人類学者が残した数々の仕事を、その生涯や時代との関係を描きつつ明快に解説してみせた本書は、1996年の刊行以来、概説書のスタンダードとして四半世紀にわたって読み継がれてきました。このたび、最新の書誌情報を追加するとともに、生前の著者と深い交流のあった小泉義之氏の書き下ろし原稿を併載した文庫版としてお送りいたします。

[本書の内容]

序 章 構造主義のエシックス

第一章 歴史の影のなかで

第二章 声とインセスト

第三章 旅の終わり

第四章 神話と詩のあいだに

第五章 幻想から思考へ

第六章 新石器のビルドゥングスロマン 1――南半球の森から

第七章 新石器のビルドゥングスロマン 2――北半球への旅

終 章 「構造」の軌跡

主要著作ダイジェスト

キーワード解説

読書案内

レヴィ=ストロース略年譜

解 説 小泉義之

朝鮮仏教史

講談社学術文庫

四世紀後半、朝鮮半島へ主として中国から伝わったとされる仏教。

高句麗・百済・新羅の王たちは新しい思想をどのように受け入れたのか。

またその後の王権と社会は仏教の影響のもとでどんな文化を形成していったのか。

崇拝と排斥、求道と教学、独自の哲学の錬磨、宗派の流れなど、

東アジア仏教圏の中でも独特の道を歩んだ朝鮮仏教の歴史を総覧する。

ベートーヴェン 巨匠への道

講談社学術文庫

その生涯は、音楽の歓喜と苦闘そのものだ!

1792年、ウィーンの地に立った一人の青年音楽家は、その後いかなる道のりをたどって、「楽聖」となったのか。

師ハイドンはじめ同時代の音楽家たちとの出会い、《エロイカ》《第十交響曲》創作の謎、家族関係の苦悩と波乱の生活、各界の理解者や奇人らとの友情、そして恋人……

音楽のあり方を根本から変え、傑作を生み出し続けたその生涯に、音楽評論の名手が全角度から光を当てる、珠玉の二十話。

【本書の主な内容】

青春のボン/ベートーヴェンの愛―婚約説をめぐって/第十交響曲のゆくえ/《シンフォニアエロイカ》の謎/ 「メルツェルさん、さようなら」―メトロノーム考/ 《ウェリントンの勝利》の顛末/べートーヴェンと宗教―フリーメーソンだったのか?/イギリスへの夢―ニートとの交際をめぐって/オペラのライヴァル―同時代人ウェーバー/「第三の故郷」ボヘミア/ヴァイオリン・コンプレックス/コントラバスとマンドリン/ダンス音楽への愛着/「歓喜」の背景―日本人とベートーヴェン など

※1987年刊『ザ・ベートーヴェン』(春秋社刊)の文庫化

日本の修史と史学 歴史書の歴史

講談社学術文庫

現存する最古の歴史書『古事記』、『日本書紀』にはじまり、『大鏡』などの「鏡物」、『平家物語』などの軍記物語、鎌倉幕府による『吾妻鏡』や江戸幕府の『本朝通鑑』、『徳川実紀』、水戸藩が編纂した『大日本史』、そして『大日本史料』をはじめ現在まで続くものもある明治政府の歴史編纂事業にいたるまで、この国では1300年以上にわたってそれぞれの時代に、さまざまな人々の手で歴史書が編まれてきました。これらの編纂にあたった人々は、どのような目で歴史を眺め、そしていかなる態度で歴史を書いたのでしょうか。歴史に向き合う姿勢はどのような変遷を遂げてきたのでしょうか。

本書は、古代から現代にいたる歴史書を、時代を追って50以上にわたって取り上げ、それぞれの成立事情や特色を平易に解説したものです。歴史叙述の変遷の軌跡から、この国の歴史そのものが照らし出されます。

六国史研究の大家であるとともに、東京大学史料編纂所所長をも務め自身も史料の編纂に携わった、戦後の日本史学の礎を築いた著者が贈る、第一級の史学入門! (原本:至文堂、1966年)

【本書で取り上げられている主な歴史書】

『帝紀』、『旧辞』、『古事記』、『日本書紀』、『日本後紀』、『続日本後紀』、『類聚国史』、『日本紀略』、『本朝世紀』、『扶桑略記』、『栄花物語』、『大鏡』、『今鏡』、『水鏡』、『増鏡』、『愚管抄』、『将門記』、『陸奥話記』、『平家物語』、『保元物語』、『平治物語』、『太平記』、『梅松論』、『釈日本紀』、『神皇正統記』、『吾妻鏡』、『百錬抄』、『六代勝事記』、『五代帝王物語』、『元亨釈書』、『善隣国宝記』、『本朝通鑑』、『寛永諸家系図伝』、『武徳大成記』、『東武実録』、『武徳編年集成』、『御撰大坂軍記』、『寛政重修諸家譜』、『徳川実紀』、『続徳川実紀』、『後鑑』、『大日本史』、『中朝事実』、『武家事紀』、『藩翰譜』、『読史余論』、『古史通』、『史疑』、『折焚く柴の記』、『続史愚抄』、『野史』、『大勢三転考』、『古事類苑』、『大日本史料』など。

上杉謙信

講談社学術文庫

「彼は大名の座から逃げようと思えば逃げられる境遇にあった。事実一度は逃げ出した。しかし四囲の情勢から過重な大任を引き受け、進んで戦乱のなかに身を投じて行った――」。

のちに「越後の龍」、「軍神」とまで称され、戦上手の代名詞となった上杉謙信は、どのようにして歴史の表舞台に躍り出たのか。本書は、謙信の単なる一代記にとどまらず、謙信の父であり、文字通り戦いに明け暮れる生涯を送った「戦の鬼」長尾為景の下剋上を中心に、複雑な越後の政治情勢から丁寧に説き起こす。家督を継いだ謙信は、独立心旺盛な国衆の反乱や裏切りに苦しみつつも、武田信玄や、北条氏康ら戦国の雄との対陣を繰り返し、やがては織田信長をも破る強国へと越後を導いていく。その苦難の道のりは、思わず引き込まれてしまうような血の通った文章で活写される一方で、いたずらに対象を美化することなく、透徹したまなざしで戦国武将上杉謙信の実像に迫る。早逝が惜しまれる研究者による、刊行から半世紀経てもなお色褪せることのない謙信伝の古典!(原本:人物往来社、1966年)

解説(山田邦明・愛知大学教授)より

......歴史の大きな流れをどうつかみ、具体的に現れる事象をどう評価するか、個々の人間の動きや、彼らが織りなすドラマをいかに表現するか、そうしたことを考えさせてくれるものとして、活力にあふれた本書は大きな価値を持ち、光彩を放っている。

ヨーロッパ世界の誕生 マホメットとシャルルマーニュ

講談社学術文庫

「地中海世界」の没落と「ヨーロッパ世界」の誕生、その背後で決定的役割を果たしたイスラムへの着眼ーー。歴史家が晩年の20年に全情熱を傾けたテーマ。ピレンヌの集大成にして、世界的に参照され続けている古典的名著、待望の文庫化!

日本料理文化史 懐石を中心に

講談社学術文庫

茶道の美と精進の思想―和の食、かくして極まれり。

「懐石」と「会席」は何が違うのか。

利休の「一汁二菜」「一汁三菜」はなぜ正統となったのか。

「乾杯」の日本的起源とは。

茶道から生まれた様式がいかにして日本料理の伝統を形づくったのかを、資料から丹念に考察する。

和の食、その精髄たる懐石料理の誕生から完成、そして後世への継承という歴史の中に、

日本文化のエッセンスを見いだす類稀なる論考。

【本書より】

何故、懐石という新しい料理の様式が生まれたのか。その歴史的前提を明らかにしなければならない。料理に限らず、文化は一つの様式に固定してしまうと、それを内部から突き破る革新が起こって、また新しい創造的な歩みがはじまる。いわば本膳料理の行き詰まりを打破する革新であったと、さきに懐石を位置づけたのだが、では、本膳料理とは何か―

【本書の内容】

唐菓子と柏餅―序にかえて

第一部 懐石誕生

懐石の誕生

近世公家の懐石

千家茶会記にみる懐石

茶書にみる懐石の心得

第二部 懐石以前

大饗料理

本膳料理

精進料理

食の作法

第三部 料理文化の背景

中世の食文化点描―大工・荘園・都市

日本の食事文化における外来の食

ローマの哲人 セネカの言葉

講談社学術文庫

パクス・ロマーナ期、ローマ帝国で弁護士、元老院議員、財務官、法務官、そして皇帝ネロの顧問官を歴任したセネカ(前1年頃~65年)は、思想家として人生、死、貧困、徳、欲望と快楽、真の自由という、誰の人生にも関わるテーマについて普遍的なメッセージを遺している。「どうしてこんな面白いものが今まで日本ではほとんど読まれなかったのだ」――特定の他者にあてた書簡の形で著した十数篇の文章を、『清貧の思想』『ハラスのいた日々』の作家・中野孝次が晩年自らの翻訳で読み解く。道徳的退廃に陥った21世紀の日本を憂え、人として生きる術を説くいきいきとした箴言として提示した、現代人のためのセネカ入門。(原本:2003年岩波書店刊)