新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2015.01.16発売

アイラ 全3冊合本版

伝説の最強獣と男装の少女の甘く一途な冒険ラブロマンスを描く人気シリーズ全3冊が、お得な合本に! 「なにがあっても、俺様がおまえを守ってやる」 男装の少女アイラが目覚めると、戦火の中、巨大な獣に助けられていた。家族も記憶もなくしてしまった彼女は、誰もが恐れる火焔獣キルと旅に出る。キルとの絆を深めながらも、アイラの行く手にはさまざまな謎と困難が立ちはだかる! そして訪れた運命的な禁断の愛とは?

2015.01.16発売

ジャーナリストの生理学

講談社学術文庫

19世紀のパリで新聞などを舞台に活躍していたジャーナリストと批評家を取り上げ、作家一流の「生理学」の手法で徹底的に批判する。「もしジャーナリズムが存在していないなら、まちがってもこれを発明してはならない」と一刀両断にする結論を見れば、今も昔も新聞は何も変わっていないことは疑いない。新聞の存在意義が問われる今日こそ、ジャーナリストはもちろん、すべての人が手にするべき一冊。

19世紀のパリで新聞などを舞台に活躍していたジャーナリストと批評家を取り上げ、徹底的に批判する。

昨今、新聞ジャーナリズムの腐敗や堕落が取り沙汰されているが、本書を読めば、新聞というものが今も昔も何も変わっていないことに驚かされる。バルザックは『役人の生理学』(講談社学術文庫)と同様の手法を用いて、風刺に満ちた分類を施す。ここで対象にされたのは「政治ジャーナリスト属」と「批評家属」である。本書は「ジャーナリズムの生理学」にほかならない。

「政治ジャーナリスト属」のうち「信念を持つ著述家」には「セイド(狂信者)」というやつらがいる。「ひたすら信じ、常に熱狂している」セイドたちを「人類のためとあらばいつでも身を犠牲にする覚悟でいるのである」と揶揄する言葉は、今も完全に有効である。

このように、微に入り細を穿つ文章の数々は、豊富に収録された当時の図版と相俟って、さながら「19世紀ジャーナリスト群像」を織りなしていると言ってよい。達意の訳文で楽しみながら読める本書は、今こそジャーナリストが読むべきものだろう。

本書の「結論」には、次のような「公理」が掲げられている。「もしジャーナリズムが存在していないなら、まちがってもこれを発明してはならない」。では、すでに発明されてしまっていたとしたら? その問いに対する回答は、冒頭の「緒言」に記されている。「ジャーナリズムの息の根を止めるのは不可能ではない。一民族を亡ぼす時と同様、自由を与えさえすればよい」。

2015.01.16発売

歴代日本銀行総裁論 日本金融政策史の研究

講談社学術文庫

本書はわが国を代表する歴史派エコノミストであった著者が、歴代の日銀総裁を通じて、日本の金融政策発展の様相を描き出そうとしたものです。また、原著刊行後(著者没後)の総裁の政策について、鈴木淑夫氏(元日本銀行理事、元野村総合研究所理事長)による補論を加えました。31代29人の総裁がなにを考え、行動してきたか(あるいは行動しなかったか)を知ることで、読者は必ずやたしかな指針を得られるはずです。

日本銀行総裁。「通貨の番人」としてその役目の重要性は誰しも知るところです。しかも「異次元の金融緩和」状態に突入している現在、日銀と日本経済はどこへゆくのかと日本国民のみならず世界中が注視しています。

危機の時代、人は歴史に学ぼうとします。明治15年(1882)の創設から130有余年、日銀がどのような金融政策を打ち出してきたか、それがいかなる結果をもたらしたかを知ることはきわめて有効なやりかたです。その最良の導きこそ本書です。

本書『歴代日本銀行総裁論』は、わが国を代表する歴史派エコノミストであった著者が、歴代の日銀総裁という「ひと」を通じて、日本の金融政策発展の様相を生きた姿で描き出そうとしたものです。なお、この学術文庫版では原著刊行後(著者没後)の総裁の政策については、鈴木淑夫氏(元日本銀行理事、元野村総合研究所理事長)による補論を加えました。

31代29人の総裁がなにをどう考え、行動にうつしてきたか(あるいは行動しなかったか)を知ることで、読者は必ずやたしかな指針を得ることでありましょう。

2015.01.16発売

全国妖怪事典

講談社学術文庫

日本人はなぜ、妖怪に惹かれるのか――。妖怪とは自然への畏怖や闇に抱く恐怖が表現された、日本人の心理や生活の記憶を留める民俗資料である。柳田國男以来の妖怪研究の伝統をふまえ、文献に現れた七百四十余の妖怪を都道府県別に整理・分類、種別や出現場所、特徴等を紹介した、本邦初の本格的妖怪事典。妖怪を愛するすべての人に贈る必携の一冊。

2015.01.16発売

寺田寅彦 わが師の追想

講談社学術文庫

その文明観・自然観が近年再び見直されている寺田寅彦。科学と文学を高い次元で融合させた寺田に間近に接してきた教え子・中谷宇吉郎による追想録。自身も随筆家として名を成した中谷の筆致は、大正から昭和初期の「学問の場」の闊達な空気と、濃密な師弟関係を細やかに描き出す。漱石の思い出や、晩年に注力した「墨流しの研究」の紹介など、その話題は広範囲にわたる。(講談社学術文庫)

「天災は忘れた頃にやってくる」の名言で知られ、東日本大震災を契機に、その文明観・自然観が近年再び見直されている物理学者・寺田寅彦(1878-1935)。夏目漱石の門下生として「吉村冬彦」の筆名をもち、科学と文学を高い次元で融合させた寺田に間近に接してきた教え子・中谷宇吉郎による、恩師の追想録。

いつも飄然とした姿で実験室に顔を出し、古ぼけた器械を持ち出して「変な実験をやって途方もない理論をそれにくっつける」ような研究をしておられた――。自身も随筆家として名を成した中谷の筆致は、大正から昭和初期の「学問の場」の闊達な空気と、師弟関係の濃密さを細やかに描きだした貴重な記録でもある。「漱石先生に関することども」や、寺田が嗜んだ油絵とセロ、晩年に注力した「墨流しの研究」「墨と硯の研究」の紹介など、その話題は広範囲にわたる。

そして、昭和21年に執筆された「あとがき」には、――私たちの祖国は、今寺田物理学を再認識しなければならない悲しむべき境遇にある――と綴られる。

『寺田寅彦の追想』(甲文社 1947年刊)の文庫化。

2015.01.16発売

三国志演義 (四)

講談社学術文庫

西暦220年、後漢王朝の崩壊後、群雄割拠の時代の中から魏、蜀、呉の三つ巴の戦いへと発展した。その約1000年後。複数の「三国志」の物語や資料を整理・編纂し、フィクショナルな物語世界を構築してたのが、本書『三国志演義』です。中国文学に精通した訳者が、血沸き肉躍る、波乱万丈の物語を、背景となっている時代や思想にも目配りしたうえで、生き生きとした文体で翻訳した決定版です。(講談社学術文庫)

西暦220年、後漢王朝の崩壊により乱世が到来。やがて、その中から魏、蜀、呉の三国が生まれ、三つ巴の戦いへと発展していった「三国時代」は、陳寿による『三国志』(3世紀末)や『新全相三国志平話』(元の至治年間に刊行とされる)、芝居などの民間芸能の世界で、連綿と語られ続けてきました。そして、「三国時代」から約1000年後。いくつもの「三国志」の物語や資料を整理・編纂し、フィクショナルな物語世界を構築して、現在知られる「三国志」物語のイメージを確立したとされるのが、羅貫中の白話(口語)長篇小説『三国志演義』です。

本書は、中国文学に精通した訳者が、その血沸き肉躍る、波乱万丈の物語を、背景となっている時代や思想にも目配りしたうえで、生き生きとした文体で翻訳しました。

最終巻では、魏・蜀・呉の三国分立態勢が確立したなかで、新ヒーロー「蜀の諸葛亮」が、魏を討つために六度の北伐をします。魏軍の司馬懿と諸葛亮の両者の激しい戦い。諸葛亮は「木牛」および「流馬」と称する大型輸送器械も発明した。死後も、「死せる諸葛、能く生ける仲達を走らす」と軍師の面目躍如です。魏、蜀が滅び、最後まで残っていた呉も、総勢数十万の晋軍に攻め落とされるのが、二八〇年のこと。司馬氏の晋が中国全土を統一、一八四年に勃発した黄巾の乱から約百年におよぶ、疾風怒濤の時代は終息したのでした。

2015.01.16発売

茶経 全訳注

講談社学術文庫

中国唐代、「茶聖」陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』。茶の起源、製茶法から煮たて方や飲み方、さらに茶についての文献、産地による品質まで、茶に関する知識を実践的かつ科学的に網羅する「茶学の百科全書」を、豊富な図版とともに平易に読み解いてゆく。中国喫茶文化研究の泰斗による四十年余にわたる探究を経て完成した喫茶愛好家必携の一冊。(講談社学術文庫)

茶の起源、製茶法から飲茶まで、茶にまつわる諸学を網羅した「茶の百科全書」を完全読解!

“茶聖”、甦る

中国唐代、「茶聖」陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』。茶の起源、製茶法から煮たて方や飲み方、さらに茶についての文献、産地による品質まで、茶に関する知識を実践的かつ科学的に網羅する「茶学の百科全書」を、豊富な図版とともに平易に読み解いてゆく。中国喫茶文化研究の泰斗による四十年余にわたる探究を経て完成した喫茶愛好家必携の一冊。

※本書の原本は、2001年8月、淡交社より『茶経詳解』として刊行されました。

2015.01.16発売

日本人の「戦争」――古典と死生の間で

講談社学術文庫

一人の戦中派が書きつづけた、死者と対話。古典と対話。

正成、信長、二・二六、そして「あの戦争」。

日本人にとって戦争とはなんだったのか。

なぜ「あの戦争」はあれほど悲愴な戦いになったのか。

なんのために死んだのか。なにより、なんのためなら死ねると言えたのか。

「戦中派」思想史家は、同年輩の死者たちの中断された問いかけに答えるため、死者と対話し、古典と対話する。痛恨の論考。鎮魂の賦。

【本書の内容】

まえがき

【1】日本人の「戦争」――古典と死生の間で

1 実感と「抽象」

2 「僕は妣の国に往かむと欲ひて……」

3 言霊の戦い――「海行かば」

4 修羅の戦い――「七生報国」

5 信長の戦い――「滅せぬ者のあるべきか」

6 「国民」の戦争

――「朝日に匂ふ日の本の 国は世界に只一つ」

7 歴史の中の「戦争」――「見るべき程の事は見つ」

【2】「開戦」と「敗戦」選択の社会構造

――“革命より戦争がまし”と“革命より敗戦がまし”

1 “戦争か平和か”の選択でなく

2 「国体」を支える社会構造

3 二・二六事件の後に

4 農地調整法と企画院事件

5 先制攻撃をうける懸念

6 内戦への懸念

7 革命か敗戦かの選択

【3】天皇・戦争指導層および民衆の戦争責任

1 半世紀後の戦争責任論

2 天皇の戦争責任

3 戦争指導層の戦争責任

4 民衆の戦争責任

【4】日本の「戦争」と帝国主義

――空腹の帝国主義と飽食の帝国主義

1 帝国主義の昔と今

2 金銭と暴力――シャイロックから帝国主義へ

3 日本の「戦争」――空腹の帝国主義

4 現代の帝国主義と超帝国主義

【終章】特攻・玉砕への鎮魂賦

1 「汝心あらば 伝へてよ玉のごと われ砕けにきと」

2 『戦友』と『同期の桜』

3 鎮魂の賦

初版あとがき

新版のためのあとがき

解説

2015.01.16発売

世界人名物語――名前の中のヨーロッパ文化

講談社学術文庫

神々や英雄への憧憬、聖人や名君への賞賛から生まれた名前。歴史と文化に根ざす人々の思いと固有のイメージがこめられている名前の由来と変遷をさぐり、多様な文化の交流と積み重ねの上に成立しているヨーロッパの発想、価値観、社会観を明らかにする。ギリシャ・ローマ神話からハリウッドスターまで、人名で読み解くヨーロッパの文化、歴史、民俗。(講談社学術文庫)

神話、英雄伝説、聖人や名君への憧憬に根ざす系譜と豊かなイメージとは?

名前で読み解く西欧文明の成立と多様性

神々や英雄への憧憬、聖人や名君への賞賛から生まれた名前。歴史と文化に根ざす人々の思いと固有のイメージがこめられている名前の由来と変遷をさぐり、多様な文化の交流と積み重ねの上に成立しているヨーロッパの発想、価値観、社会観を明らかにする。ギリシャ・ローマ神話からハリウッドスターまで、人名で読み解くヨーロッパの文化、歴史、民俗。

※本書の原本は、1999年1月、小社より刊行されました。

2015.01.16発売

政治のことば――意味の歴史をめぐって

講談社学術文庫

マツリゴト、ヲサム、イキホヒ、シロシメス……。

権利、権力、自由と統治……。

日本人は政治にかんして、なにを、どのようにとらえ、どう意識してきたのか。

古代から近代まで、日本語として日常的に使われてきた「政治のことば」の用例を追いかけ、

日本政治の深層に潜む意識とその構造を暴き出す。

日本語から考えてみる、日本の政治のそもそもの話。

隣接分野に大きな影響を与えた先駆的研究、復刊。

【本書の内容】

はじめに

■第1部 古代政治の語彙

1 ヲサム

2 カトル、ウナガス

3 マツリゴトとタテマツリモノ

4 シル、シラス、シロシメス

5 イキホヒと勢・威・徳・権

■第二部 国家意識と世界像をめぐって

一 蕃国と小国

二 〈辺土小国〉の日本

1 道元の抵抗

2 普遍への道

3 辺土の凡夫

4 凡夫の救済

5 辺地の往生

6 辺土の神聖化

7 大国と小国

8 神国観の形成

9 本地垂迹

■第三部 近世都市意識の言語

都市社会の成立

■第四部 近代政治の語彙

一 「権利」「権力」について

二 統 治

1 govern・支配・統治

2 近代語「統治」の成立

3 天皇「統治」の意味

4 日本国憲法と「統治」

あとがき

文庫版あとがき

解説 (保立道久)

2015.01.16発売

明治洋食事始め――とんかつの誕生

講談社学術文庫

明治維新は一二〇〇年におよぶ禁を破る「料理維新」でもあった。近代化の旗のもと推進される西洋料理奨励キャンペーン、一方で庶民は牛鍋・あんパン・ライスカレー・コロッケなどを生み出し、ついに「洋食の王者」とんかつが誕生する。日本が欧米の食文化を受容し、「洋食」が成立するまでの近代食卓六〇年の疾風怒濤を、豊富な資料をもとに活写する。(講談社学術文庫)

明治維新は「料理維新」だった!

あんパン、ライスカレー、コロッケ――そして「洋食の王者」とんかつはいかにして生まれたのか

明治維新は一二〇〇年におよぶ禁を破る「料理維新」でもあった。近代化の旗のもと推進される西洋料理奨励キャンペーン、一方で庶民は牛鍋・あんパン・ライスカレー・コロッケなどを生み出し、ついに「洋食の王者」とんかつが誕生する。日本が欧米の食文化を受容し、「洋食」が成立するまでの近代食卓六〇年の疾風怒濤を、豊富な資料をもとに活写する。

西洋食の多くは、幕末から明治期にかけて導入された。そのわずか百数十年後の今日、私たちは、世界の国々のなかでも、最も多様化された食べ物を享受している。(中略)そこでは、現代日本の多種多彩な食の文化を理解する上で、もっとも興味深い時代が開幕していたのだ。近代化へ脱皮していく明治維新は、「料理維新」と称するのにふさわしい時代でもあった。――<本書「プロローグ」より>

※本書の原本は、2000年3月、小社より講談社選書メチエ『とんかつの誕生――明治洋食事始め』として刊行されました。

2015.01.16発売

政治の教室

講談社学術文庫

〈ムラの政治〉の地に足つけて、日本型・草の根民主主義のすすめ。

政治はあなたが手作りするもの。無党派層とか言わせない。

日本人に民主主義は可能か? 民主主義はもっともすぐれた政治制度だと唱える本書は、それが、全員一致と連帯責任のムラ政治をつづけてきた日本の伝統とは相反することを認めるところから出発する。

ムラ原理がもたらす破滅とは何か?

民主主義を手づくりするには何からはじめればいいのか?

「可能なこと」の提示と呼びかけにつとめる実践の書。

***

――民主主義の原点は、「公衆」である。「いい大人が大勢集まる」ことが究極、最高の公共性のありかたであり、これ以上はないのだ。この感覚が、腹の底までしみ渡ることが、草の根民主主義にとって、とっても大切だと思う。本書の最後でのべた「草の根グループ」は、まさに「いい大人が大勢集まる」ことだった。これができなければ、民主主義の育ちようがないのも明らかだ。――<本書「あとがき」より>

※本書の原本は、2001年10月に、PHP研究所より刊行されました。

2015.01.16発売

政治学への道案内

講談社学術文庫

「政治学は何の役に立つ?」

幾度もの改訂を重ねながら読み継がれてきた伝説の「教科書」に著者最後の増補原稿を加え、完全版として待望の復刊。

政治学におけるあらゆる分野の基礎知識を平易に解説する本書は、統治の学から自治の学へととらえなおす視点で貫かれ、

入門書でありながら我々にとっての政治学の実用価値を知らしめる。

復権、市民教養!

【本書の内容】

序 政治学は何の役に立つ?

第1章 政治学

1 歴史・分野・特質

第2章 政 治

1 政治とは何か

2 政治の〈原理〉について

第3章 国家とナショナリズム

1 近代国家の特質

2 日本人であること

3 民族と国民

第4章 国際政治と日本

1 国際社会の政治構造

2 国際法と国際機構

3 第二次大戦後の世界

4 二一世紀の国際社会

第5章 権力と支配

1 政治権力

2 権力の構造化――国家権力の成立

3 権威と支配

4 支配の状況化

第6章 リーダーシップ

1 政治的リーダーシップ

第7章 シンボルとイデオロギー

1 シンボルとイデオロギー

2 やさしい心――政治における「事実」と「イメージ」

第8章 政治意識と政治的人間

1 政治意識とは何か

2 政治的無関心のタイプ

3 政治的人間の論理

4 家庭と政治

第9章 民主主義

1 民主主義――意味と力学

2 民主主義――歴史と類型

第10章 議会主義

1 議会とは何か

2 近代議会主義と国民代表制

第11章 政治運動

1 政治運動への視角

2 大衆運動の論理と構造

3 市民参加の論理と展望

第12章 現代政治

1 現代政治のダイナミクス

2 独裁について

3 全体主義とファシズム

4 現代革命の思想と論理

第13章 日本の政治

0 まえがき

1 日本の政治的風土

2 近代日本の政治

3 戦後日本の政治構造

4 戦後日本の政治過程

5 現代日本の権力構造――政財官複合の形成

第14章 政治理論

1 現代の政治理論

◎文献案内/あとがき/解説(五十嵐暁郎)/索引

2015.01.16発売

インフレとデフレ

講談社学術文庫

世界恐慌、ドイツ・ハイパーインフレ、昭和恐慌、リーマン・ショック……。

本書は歴史的検討に基づいて二つの悪夢、インフレとデフレの発生メカニズムを解明し、そのコントロール法を考える。

インフレ目標政策とは何か?

1990年代以降の経済理論の新知見と長期化する日本デフレを踏まえて新章を書き下ろし。

格好の経済学入門にして提言の書。

2015.01.16発売

風姿花伝

講談社学術文庫

世阿弥元清が、亡父観阿弥の教えをもとにまとめた『風姿花伝』。「幽玄」「物学(物真似)」「花」など、能楽の神髄を語り、美を理論化した日本文化史における不朽の能楽書を、精緻な校訂を施した原文、詳細な語釈と平易な現代語訳、解釈を深めるための余説で読み解く。息子の観世元雅に幽玄能の奥義を伝えるべく書きつづった『花鏡』の翻刻を併録する。(講談社学術文庫)

秘すれば花なり、秘せずば花なるべからず

日本文化史に屹立する能楽の聖典、その神髄とは?

世阿弥能楽論の逸品『花鏡』の翻刻を併録

世阿弥元清が、亡父観阿弥の教えをもとにまとめた『風姿花伝』。「幽玄」「物学(物真似)」「花」など、能楽の神髄を語り、美を理論化した日本文化史における不朽の能楽書を、精緻な校訂を施した原文、詳細な語釈と平易な現代語訳、解釈を深めるための余説で読み解く。息子の観世元雅に幽玄能の奥義を伝えるべく書きつづった『花鏡』の翻刻を併録する。

「命にはをはりあり、能にははてあるべからず」と、信念を吐露した世阿弥の言葉はいつわりではなかった。「初心をわすれずして、初心を重代すべし」という、この道に果てあらしめぬための秘伝は、ひとり能楽においてのみならず、人間のなす業を不朽のものとするためにはこれまたゆるがぬ箴言となっている。――<本書「はしがき」より抜粋>

※本書の原本は、1969年、桜楓社より刊行されました。

2015.01.16発売

密教経典 大日経・理趣経・大日経疏・理趣釈

講談社学術文庫

大乗の教えをつきつめた先に現れる深秘の思想、密教。宇宙の真理と人間存在の真実を追究する、その精髄とはなにか。心のありかたを説く『大日経』住心品、真言宗などで読誦(どくじゅ)される『理趣経』、それらの奥義を理解するための注釈書『大日経疏』と『理趣釈』。詳細な語釈を添え現代語訳を施した密教の代表的経典をとおし、その教義と真髄を明らかにする。(講談社学術文庫)

大乗仏教をつきつめた深秘のおしえ

人間と宇宙の一体化 その教義と行法を読む

大乗の教えをつきつめた先に現れる深秘の思想、密教。宇宙の真理と人間存在の真実を追究する、その精髄とはなにか。心のありかたを説く『大日経』住心品、真言宗などで読誦(どくじゅ)される『理趣経』、それらの奥義を理解するための注釈書『大日経疏』と『理趣釈』。詳細な語釈を添え現代語訳を施した密教の代表的経典をとおし、その教義と真髄を明らかにする。

勝上の大乗の句と 心続生の相とは

諸仏の大秘密にして 外道は識る能わず

我れ今悉く開示せん 一心にまさに諦聴すべし

最勝にして無上の偉大な教え〔大乗〕の句と、心の連続のすがたとは、もろもろの仏の大なる秘密であり、仏教以外の者はこれを知ることができない。わたしは今、残らずこれを開き示そう、ひたすらにまさしく明らかに聴くがよい。――<本書「大日経」より>

2015.01.16発売

ドストエフスキー人物事典

講談社学術文庫

「死せる生」にあって「生ける生」を求める――。作家の分身である登場人物たちが作品の中で繰り返し展開するテーマ、それは苦痛の中に生きる人間の現実である。処女作『貧しい人たち』から絶筆となった『カラマーゾフの兄弟』まで、全小説の内容紹介とともに百九十三人の主要登場人物を論じ、ドストエフスキー文学の魅力に迫る、読む「人物事典」。(講談社学術文庫)

読む前に、読むときに、読んでから――この一冊で“文豪”のすべてがわかる!

「死せる生」にあって「生ける生」を求める――。作家の分身である登場人物たちが作品の中で繰り返し展開するテーマ、それは苦痛の中に生きる人間の現実である。処女作『貧しい人たち』から絶筆となった『カラマーゾフの兄弟』まで、全小説の内容紹介とともに百九十三人の主要登場人物を論じ、ドストエフスキー文学の魅力に迫る、読む「人物事典」。

ヂェーヴシキン(『貧しい人たち』)、ラスコーリニコフ、ソーニャ(『罪と罰』)、ムィシキン(『白痴』)、ピョートル、マリヤ(『悪鬼ども』)、アルカーヂー(『未成年』)、ドミートリー、イワン、アリョーシャ(『カラマーゾフの兄弟』)――。作家の分身たる193人の主要登場人物の徹底探究を通し、全小説を貫くテーマ、そして普遍性と現代性を浮き彫りにする。崇拝のベールを取り払い、ドストエフスキーの実像がここに現れる。

※本書の原本は1990年、朝日新聞社から刊行されました。

2015.01.16発売

近代ヨーロッパへの道

講談社学術文庫

ルネサンス、宗教改革を経て、市民社会の形成へ。それは中世以来、引き継がれてきたものと、近代的な要素とが複雑に絡み合い、そこから新たなものが生まれ成長してゆく“複雑にして多面的な運動”だった。新大陸発見から産業革命前夜にかけて、近代社会の形成に向かうヨーロッパの姿を再現、絶対王政の栄華の陰で苦しむ庶民の姿までもいきいきと描く。(講談社学術文庫)

ルネサンス、大航海時代、宗教改革を経て、市民社会の形成へ――

「世界史」を形成してゆく複雑にして多面的な発展

ルネサンス、宗教改革を経て、市民社会の形成へ。それは中世以来、引き継がれてきたものと、近代的な要素とが複雑に絡み合い、そこから新たなものが生まれ成長してゆく“複雑にして多面的な運動”だった。新大陸発見から産業革命前夜にかけて、近代社会の形成に向かうヨーロッパの姿を再現、絶対王政の栄華の陰で苦しむ庶民の姿までもいきいきと描く。

2015.01.16発売

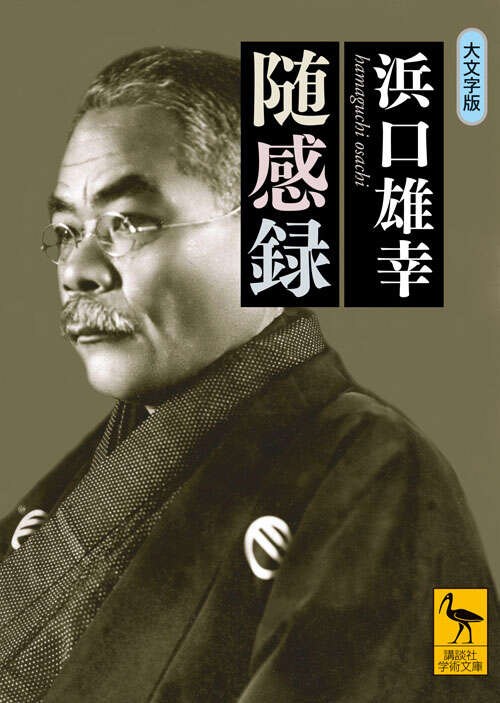

随感録

講談社学術文庫

大正から昭和初頭にかけての激動の時代、ロンドン海軍軍縮条約締結、金本位制への転換や緊縮政策など、山積する難題に立ち向かった「ライオン宰相」。己の政治哲学にしたがい、謹厳実直さと正義感をもって難局を正面突破すべく、断固たる姿勢で政治に臨んだ浜口が感じるところを虚飾なく率直に書き綴る。新鮮な驚きと変革へのヒントに満ちた遺稿集。(講談社学術文庫)

軍縮条約締結・金解禁・政党政治の推進――激動の時代、山積する難局に立ち向かった「ライオン宰相」が遺す率直な心情

国家のために斃れるは本懐

大正から昭和初頭にかけての激動の時代、ロンドン海軍軍縮条約締結、金本位制への転換や緊縮政策など、山積する難題に立ち向かった「ライオン宰相」。己の政治哲学にしたがい、謹厳実直さと正義感をもって難局を正面突破すべく、断固たる姿勢で政治に臨んだ浜口が感じるところを虚飾なく率直に書き綴る。新鮮な驚きと変革へのヒントに満ちた遺稿集。

※本書の原本は1931年、三省堂から刊行されました。

2015.01.16発売

ことばの重み 鴎外の謎を解く漢語

講談社学術文庫

上代以来の日本文学の中の片々たることば、その一語一語の性格を確かめる作業を、私は一生のつとめとしてきた。鴎外の漢語も例外ではない。いわば「顕微鏡的」なその学問の方法に、「何と瑣末な……」と思われるむきには、このように答えるしかない。「いったい学問に関して、どこまでが瑣末で、どの程度ならば瑣末でないのか」と。――著者 (講談社学術文庫)

針の穴のような微小の一語からでもひろい天をあおぐ――鴎外の漢詩、漢文は正しく読まれているか

上代以来の日本文学の中の片々たることば、その一語一語の性格を確かめる作業を、私は一生のつとめとしてきた。鴎外の漢語も例外ではない。いわば「顕微鏡的」なその学問の方法に、「何と瑣末な……」と思われるむきには、このように答えるしかない。「いったい学問に関して、どこまでが瑣末で、どの程度ならば瑣末でないのか」と。――著者

※本書の原本は、1984年、新潮社より刊行されました。