講談社+α新書作品一覧

The アプローチ スコアを20打縮める「残り50ヤード」からの技術

講談社+α新書

タイガー、マキロイ、ミケルソンも体現した欧米式ショートゲームで80台を目指せ!

グリーン周りをスマートに切り抜けてスコアを20打確実に縮める欧米式の技術。

50ヤード以内がストレスフリーでショットも安定!

「この本は欧米式アプローチ、欧米式バンカーの基礎テクニックを伝授してくれます」

(ロン・ストックトン推薦)

主な内容

・アプローチの正解~日本で散見するアプローチの勘違い

・アプローチの基本をマスター

・アプローチの距離コントロール

・ピッチ&ラン/少し高く柔らかい球/ランニングアプローチ/ロブショット/バンプ&ラン

・ラフから/逆目のラフ/傾斜から

・パター、FW,UTを使う状況

・ザックリやトップの修正法

・バンカーの基本

・状況別バンカーショット/目玉/左足上がり/左足下がり/ターゲットが近い/ターゲットが遠い/柔らかいバンカー/硬いバンカー

新冷戦の勝者になるのは日本

講談社+α新書

30年近く続いたポスト冷戦時代は、時代に乗り遅れた日本の長期低迷時代でもあった。しかし米中対立を軸とする新冷戦時代で、いままでの日本のピンチが逆に大チャンスになる。

内外の情勢に通じるエコノミストが分析する国際情勢の変化と日本復活のシナリオ。

ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図

講談社+α新書

日本のヤクザの資金源・シャブの韓国、台湾ルート、最凶地帯メキシコ・コロンビア、最大の生産地ゴールデン・トライアングルとアフガニスタン(ゴールデン・クレセント)、そして浸食される「病める巨大マーケット」アメリカーー。

禁断の世界麻薬マーケットの暗部と、世界の反社がどうつながっているのか?

伝説のマトリだから書ける「人類、欲望の裏面史」!

ナルコスとは――

「感覚を失わせる」という意味のギリシャ語のナルコン「narkoun」に由来する英語「narcotics」から派生したスラングで、海外ではドラッグとともに麻薬を意味するものとして認知されている。

第一章 アメリカの戦争に翻弄された戦後日本のナルコス汚染

第二章 マトリの私が体験した山口組のナルコスビジネス

第三章 日本に覚醒剤を供給してきた「闇の韓国・台湾ルート」

第四章 世界最凶のナルコス地帯「メキシコ・コロンビア」とアメリカの影

第五章 オウム、ロシア 薬物テロがもたらす惨劇

第六章 世界最大の麻薬地帯「ゴールデン・トライアングル」とその先にある新たな脅威

完全シミュレーション 台湾侵攻戦争

講談社+α新書

「問題は、侵攻のあるなしではない。それがいつになるかだ」

中国の台湾侵攻について、各国の軍事・外交専門家はそう話す。

中国の指導者・習近平はなにをきっかけに侵攻を決断するのか。

その際、まず、どのような準備に着手するのか。

アメリカ・台湾はその徴候を察知できるのか――。

元陸上自衛隊最高幹部が、台湾侵攻を完全にシミュレーションした!

陸上自衛隊の第三師団長、陸上幕僚副長、方面総監を務めた元陸将・山下裕貴氏は、沖縄勤務時代には与那国島への部隊配置も担当した。中国人民解放軍、米インド太平洋軍、そしてもちろん自衛隊の戦力を知り尽くす。戦地となる台湾周辺の地形も分析し、政府首脳も参加する机上演習(ウォーゲーム)のコーディネーターも務める、日本最高の専門家で、本書はいわば、「紙上ウォーゲーム」である。

中国と台湾を隔てる台湾海峡は、もっとも短いところで140キロもある。潮の流れが速く、冬場には強風が吹き、濃い霧が発生して、夏場には多くの台風が通過する、自然の要害である。

ロシアによるウクライナ侵略では、地続きの隣国にもかかわらず、弾薬や食料などの輸送(兵站)でロシア軍は非常な困難に直面し、苦戦のもっとも大きな原因となった。

中国は台湾に向け、数十万の大軍を波高い海峡を越えて送り込むことになる。上陸に成功しても、その後の武器・弾薬・燃料・食料・医薬品の輸送は困難をきわめる。

「台湾関係法」に基づき、「有事の場合は介入する」と明言しているアメリカも、中国の障害となる。アメリカ軍が動けば、集団的自衛権が発動され、同盟国の日本・自衛隊も支援に回る。

つまり、自衛隊ははじめて本格的な戦闘を経験することになる。

日米が参戦すれば、中国は台湾、アメリカ、日本の3ヵ国を敵に回し、交戦することを強いられる。

それでも、習近平総書記率いる中国は、「必勝」の戦略を練り上げ、侵攻に踏み切るだろう。

そうなったとき台湾はどこまで抵抗できるのか。

アメリカの来援は間に合うのか。

台湾からわずか110キロの位置にある与那国島は、台湾有事になれば必ず巻き込まれる。与那国島が、戦場になる可能性は高い――。

手に汗握る攻防、迫真の台湾上陸戦分析!

「80歳の壁」を越えたければ足の親指を鍛えなさい

講談社+α新書

80代、90代になってもきれいな姿勢を保ち、元気に動ける身体を維持するたったひとつの方法、それは足の親指を鍛えること。

一日数分のエクササイズで効果抜群。さらに日常の生活の中でもできる簡単な方法も公開。

悪党 潜入300日 ドバイ・ガーシー一味

講談社+α新書

「どこまで書く気やねん」(ガーシー)

社会に混乱と破壊をもたらしながら真の悪を斬る「闇の仕事人」か、あるいはただの時代の「あぶく」として消え去るのか――

ガーシーとその黒幕、そして相棒たち。日本に遺恨を持つ「手負いの者たち」の正体と本音とは。

日本の政治、経済、芸能、メディアの歪がつくりあげた爆弾男……彼らの本当の狙いとは何か、当事者本人が次々と実名で語る!

目次

すべてを失い、ドバイにやってきた男

ガーシーとの出会い

秘密のドバイ配信

急展開の示談成立

幻のインタビュー 「自分は悪党」

参院選出馬

FC2創業者

朝日新聞の事なかれ主義

元ネオヒルズ族

ガーシー議員の誕生

黒幕A

元大阪府警の動画制作者

元バンドマンの議員秘書

ワンピースと水滸伝 「悪党」と「正義」

嵐のバースデー

モーニングルーティン

年商30億の男

王族をつなぐ元赤軍派

痛恨のドバイ総領事館事件

近親者の証言

高学歴親という病

講談社+α新書

ノーベル賞科学者山中伸弥氏、推薦

「子育ては『心配』を『信頼』に変える旅――同級生の成田先生の言葉が心に響きます。

僕は成田先生を医師、小児脳科学者、そして人として、とても信頼しています」

山中伸弥氏との共著『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』が

ベストセラーになった子育ての第一人者・成田奈緒子医師、待望の続編。

高学歴な親はなぜ子育てに失敗するのか?

高学歴家庭に「引きこもり」が多いのはなぜなのか?

具体的な事例から「傾向と対策」を見つけ、高学歴親のための「育児メソッド」を提供します!

(目次より抜粋)

・3大リスクは「干渉・矛盾・溺愛」

・「育てられたように」子育てする高学歴親

・子育ては「心配」を「信頼」に変える旅

・反抗期がないのは危険信号

・オレオレ詐欺に騙される高学歴親子

・金銭感覚がズレている高学歴親

・高学歴親は「間違った早期教育」に走る

・習いごとよりも大切なことがある

・ゼロ歳児にこそ語りかけよう

・「引きこもり」は予防できる

・子供には成功談よりも失敗談を語る

・「完璧主義」「虚栄心」「孤独」があぶない

・脳には育つ順番がある

藤井聡太はどこまで強くなるのか 名人への道

講談社+α新書

「負ければニュースになる」ほど強い藤井聡太五冠。果たして史上最年少名人記録は更新されるのか?

現記録保持者にして十七世名人である著者が、さらなる進化を続ける藤井将棋と、AI研究の深化により過酷さを増す将棋界のいまに迫るとともに、棋士・将棋界にとっての「名人」の意味、名人位を巡る棋士たちの戦い・思いを自らの経験も含めて明かす。

構成

第一章 最高峰を極める

既成概念を覆す強さ、偉大な記録が才能を育てる、名古屋将棋対局場という追い風 etc.

第二章 王道の将棋

番勝負での圧倒的強さ、読みの速さと深さで「二度負ける」、棋士のピークは二十五歳か etc.

第三章 過酷な戦い

長く活躍できるのが名人の条件、ネット中継が将棋を変える、クラスによって変わる戦い方 etc.

第四章 「打倒藤井」戦略

王道に勝つための戦い方、藤井さんが強いから勝てた、若手ホープの追い上げ etc.

第五章 史上最年少名人への道

弱かったら負けたらいいんや、中原先生との挑戦者決定戦、弱い名人から並の名人に etc.

第六章 巨星の軌跡

木村義雄名人宅への訪問、大山康晴という巨大山脈、羽生世代という大きな塊 etc.

第七章 最前線の攻防

将棋が面白くなっている、すべての駒が守り駒と攻め駒になる、終わりのないAI研究合戦 etc.

中学生から大人まで楽しめる 算数・数学間違い探し

講談社+α新書

大学生の10人に1人が間違える難問「40ー16÷4÷2」。算数・数学の知的たくらみに満ちた50問に、間違い探し形式であなたも挑戦! Webメディア「現代ビジネス」で好評を博した人気連載のうち、中学数学までの知識があれば誰でも解ける問題を厳選。新たな問題も加えて待望の書籍化。

【割り算問題】5分の9リットルの牛乳を、9分の2リットル入りのコップに注ぐ。9杯目のコップに入る牛乳の量は?

【掛け算問題】定価1000円の2割引きで売られていた刺身セットが、閉店間際でさらに3割引きに。いくらで買える?

【論理問題】「クラスのすべての生徒はスマホをもっている」の否定文は「クラスのすべての生徒はスマホをもっていない」。正解? 不正解?

【確率問題】コインを5回投げたら、表が2回、裏が3回出た。1回目に表が出た確率は2分の1?

このほか、AKB48のじゃんけん大会で「推し」が優勝する確率を求めたり、賭け事の必勝法「マーチンゲール法」の落とし穴をついたり、図形の展開図を予想したりと、小学校で習う算数と中学校で習う数学の知識さえあれば解ける50問。なかには就職試験の頻出問題もあります。

数学が得意な中学生から、久しぶりすぎて分数の割り算の仕方も怪しいという大人まで、算数・数学の楽しさを再発見してください!

夫婦のトリセツ 決定版

講談社+α新書

妻のおしゃべり、夫の沈黙にはそれぞれ深い理由がある。

相手にイラつく前に、その理由を知れば、二人の関係も大きく変わる。

新型コロナで大きく変わった家庭環境・夫婦関係を前提に、60万部突破のベストセラー『妻のトリセツ』『夫のトリセツ』のさらにその先へ。最も身近な他人であるパートナーとのコミュニケーションを深められるバイブル誕生。

【目次】

第1章 「愛があれば乗り越えられる」のウソ

第2章 「話が通じない」の正体

第3章 夫婦の対話道

第4章 男性脳の秘密 男はおしゃべりで命を削っている

第5章 女性脳の秘密 女の「そう言えば」が人類を救っている

第6章 夫の知らない家事の世界

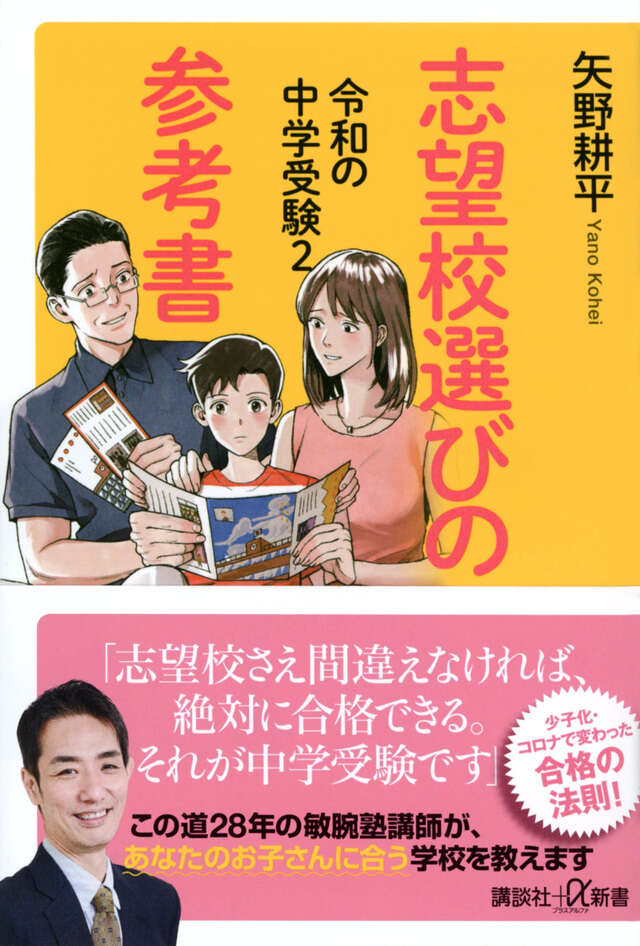

令和の中学受験2 志望校選びの参考書

講談社+α新書

現在の小学4年生が中学にあがるとき、過去最高の中学受験ブームがやってくる。コロナで学校訪問の機会が激減した今こそ必読!

共学か男女別学か、大学受験の必要がない系列校か進学校か。長距離通学は問題ないのか。公立一貫校と私立の併願はありなのか。滑り止めで合格した低偏差値校に進学する意味はあるのか。発達障害の子を受け入れてくれるのか。

わが子が6年間を過ごすことになる中高一貫校の中学受験では、志望校選びが成否を分ける。少子化にもかかわらず過熱化する中学受験を親子で勝ち抜くため、ベテラン塾講師が志望校選びのコツを解説する。

はじめに 中学受験は子どもたちの人生の岐路

第一章 変わる中学受験

第二章 令和の中高一貫校

第三章 男女別学、共学という選択

第四章 進学校、大学付属校、そして寮制という選択

第五章 志望校選びで親が悩むこと

浦和明の星女子、吉祥女子、東京都市大学等々力、本郷、桐朋、頌栄女子学院などの有名校の特別コラム「学校訪問」も収録!

著者略歴

矢野耕平(やの・こうへい)/1973年、東京生まれ。中学受験指導スタジオキャンパス代表、国語専科・博耕房代表取締役。

大手進学塾で13年間勤務の後、2007年にスタジオキャンパスを設立し、代表に。自らも塾講師として、これまで28年にわたり中学受験指導を行っている。

主な著書に『男子御三家 麻布・開成・武蔵の真実』『女子御三家 桜蔭・女子学院・雙葉の秘密』(ともに文春新書)、『旧名門校VS.新名門校』(SB新書)、『LINEで子どもがバカになる 「日本語」大崩壊』『令和の中学受験 保護者のための参考書』(ともに講談社+α新書)などがある。

世界で最初に飢えるのは日本 食の安全保障をどう守るか

講談社+α新書

いまそこに迫る世界食糧危機、そして最初に飢えるのは日本、国民の6割が餓死するという衝撃の予測……アメリカも中国も助けてくれない。

国産農業を再興し、安全な国民生活を維持するための具体的施策とは?

「大惨事が迫っている」国際機関の警告/コロナで止まった「種・エサ・ヒナ」/ウクライナ戦争で破壊された「シードバンク」/一日三食「イモ」の時代がやってくる/国力低下の日本を直撃「中国の爆買い」/「原油価格高騰」で農家がつぶれる/世界の食を牛耳る「多国籍企業」/食料は武器であり、標的は日本/「食料自給率一〇〇パーセント」は可能だ/「食料はお金で買える」時代は終わった/「成長ホルモン牛肉」の処分地にされる日本/ポテトチップスに使われる「遺伝子組み換えジャガイモ」/農政軽視が招いた「人災としての危機」/「日本の農業は過保護」というウソ/有機農業で中国にも遅れをとる/明るい兆しが見えた「みどりの食料システム戦略」/「有機農業&自然農法」さらなる普及を

脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい

講談社+α新書

「昔と同じことをやっても痩せない」「何をやっても痩せない」は、体内時計と食の関係を知らずダイエットしていたから!

「昼間より、夜遅くに食べるカップラーメンはなんて美味しいんだ!」と感じるのも、体内時計に影響されているとご存じでしたか?

2017年、体内時計のメカニズムに対する研究がノーベル医学・生理学賞を受賞しました。すべての細胞に時間遺伝子があり、その影響がどんどん解明されています。

私たち生き物は細胞レベルから、地球の24時間の自転に合わせ生きています。脂肪のたまりやすい時間、筋肉のつきやすい時間、体温や血圧の変化や元気になる時間も24時間で変化していくのです。

食事も、いつ、何を食べると体にいいのか、当然時間によって効果が変わります。時間栄養学の知識を身につけることで、より効果的に肥満を防ぎ、生活習慣病にならない生き方ができるのです。

世間ってなんだ

講談社+α新書

自分を取り巻く「世間」が息苦しいと感じたら、

ときどきは「世間」を出て「社会」に出よう。

「社会」は、たぶんあなたが思っているより、ずっと広くて、ずっといい加減だ。

「世間とはなにか」についてずっと見つめ、考えてきた。

中途半端に壊れ続ける「世間」ではなく、他人同士が共存する「社会」とつながるコミュニケーションとは?

そして「世間」が生み出す同調圧力、クレーマー、謎ルールを乗り越え、生きていく方法とは?

世間に困ったとき、必ずヒントになる39の物語。

1「ちゃんとする」圧力

2「迷惑」について

3「責任」について

4 クレーマーに振り回されるわけ

5 集団と個人

6 学校現場はいつもたいへん

7 希望は西にあり!?

8 ちょっといい加減でいいじゃない

9 大切な言葉

*本書は週刊『SPA!』(扶桑社)連載の「ドン・キホーテのピアス」の一部を、書籍化にあたり加筆修正のうえ、

再構成しました。

その働き方、あと何年できますか?

講談社+α新書

成功者とつきあうとなぜ成功者になれるか、でも誰でもその方程式が当てはまるわけではありません。結果が出せる人とそうでない人の違いは、運や努力だけではないのです。あなたの「働き方」を変革するポイントもここにあります。

著書累計180万部にのぼるビジネス書作家が、ベストセラー『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』に続き、いよいよやりがいが見いだしにくい日本の働く現場で、豊かに働く方法を指南します。

結論から言うと、企業の労働生産性ではなく「自己生産性」を上げるのが、自分も周りも豊かになれる「働き方」です。

自分に「自己生産性」がついてきているかの目安は、

・経済状態を改善させられているか

・自己存在感をより認識できるか

・回避能力が身についてきたか

・他の選択肢を用意できているか、です。

今は、働く「目標」が失われた時代と言えます。

「収入」が働く目的というのも当然でしょう。

かつては何でも不足だらけの社会で、テレビやウォークマン、携帯電話など、開発に携わったら自分の仕事で明らかに生活は変わり、成果も実感しやすい社会でした。

今はほとんどの「大きな不足」は解決済みで、意義や利幅の薄い商品ばかりと言っていいでしょう。

経済学者のケインズが、「人は週15時間働くだけで十分」という予言と真逆の状況が今の日本。

仕事のための仕事が作り出され、長時間労働は変わらず、しかも日本の給料は成果を上げても変わらない仕組みです。

とはいっても、「自己生産性」を高めるために「もっと頑張る」は最悪の手。突破口は「まずい働き方」の価値観(思い込み)から離れて、新しいシナリオを持つこと。

そうすれば、働くのは苦しいことでも、仕方のないことでもなく、人生の目的のひとつになるでしょう。

2002年、「奇跡の名車」フェアレディZはこうして復活した

講談社+α新書

会社が苦境にある中で、絶版の危機に瀕したスポーツカー復活の「夢」をどのように企画立案し、チームをまとめ上げ、そして遂行したのか。フェアレディZの開発を具体例として、「日本のものづくり」の、いまだ尽きない可能性を若き商品企画担当やエンジニア、そして読者の皆さんに伝えたいと思う。

現在、私はコンサルティング業を営むが、最新のテクノロジーへの知見やプロジェクトマネージメントに触れつつ、今後のモビリティ(移動・自動車産業)の在り方への提言も行った。

――「まえがきに代えて」より

社を代表するブランド商品の復活は逆境をはねのけ、組織をポジティブにまとめる源泉となる。

プロジェクトを成功に導く情熱と戦略とは?

かつて日産の「V字回復」をけん引したチーフプロダクトスペシャリストが、フェアレディZの劇的な復活劇の詳細をはじめて語った。

日本電産永守会長の「真実の顔」も明かす。

(目次)

「Z再生ストーリー」にあふれる未来へのヒントーーまえがきに代えて

第一章 Z復活への助走 財務再建とものづくり再生

第二章 新型Z完成 世界で証明したブランド力

第三章 ものづくり復活 プライドで社内調整を押し切る

第四章 進化し続けるZ 成功の後に逆風あり

第五章 最後のZ コストカットと平準化の潮流に抗う

終章 日本のものづくりの原点を見た 「永守経営」の真実

あとがき

奇跡の小売り王国 「北海道企業」はなぜ強いのか

講談社+α新書

いま、「北海道企業」が続々日本の小売り業を引っ張る位置に躍進している。

似鳥昭雄氏が北海道・札幌で創業し、家具・インテリア販売で日本一に君臨するニトリは、店舗数800以上、8000億円もの売り上げを誇り、35期連続で増収増益を記録。海外市場への進出も着々と進め、売り上げ3兆円を目標に掲げる。

小売業界で首位を争うのは、ニトリだけではない。

ホームセンターで10年以上にわたって業界首位に立ったDCMホールディングス。

ドラッグストアで僅差の2位のツルハ。

食品スーパー4位のアークス。

さらに、イオングループの「優等生」イオン北海道は単体で3200億円もの売り上げを誇る。

調剤薬局で売り上げ日本一となったアインホールディングス。

顧客満足度コンビニ部門でセブン‐イレブンをしのぎ、11年のうち10回の日本一に輝いたセコマ。「セコマ」ブランドの食品、菓子、乳製品、酒を製造し東京、大阪はじめ全国のスーパー、ドラッグストアで販売している。

なぜこれほど、北海道から「強い小売り企業」が続出するのか。

北海道新聞経済部長を務め、長年業界を取材してきた著者が、その秘密に迫る。

ニトリを創業した似鳥氏、ホーマックの創業者・石黒靖尋氏、アークスの横山清氏、ツルハの鶴羽肇・樹兄弟、マイカル北海道(現イオン北海道)の大川祐一氏、アインの大谷喜一氏、セコマの赤尾昭彦氏など多くの起業家・創業者が、不況下の北海道を舞台に切磋琢磨することによって、「業界トップ企業」をつくりあげてきた。

小さな部品がたった一つ欠けたことで、取り寄せるのに膨大な時間とコストを要する「小売り不毛の地」北海道。そのハンデを克服するために積み重ねた努力が、いま、本州や海外の市場に挑戦する際に北海道企業の「強み」となっている。

「夢とロマン」で駆け抜けた男たちのドラマは、読む者の胸を熱くする。

最高のビジネス書にして、熱気あふれる経済ノンフィクションの名著誕生。

人生ってなんだ

講談社+α新書

読むと思わず誰かと語り明かしたくなる32の物語。

「『鶴の恩返し』で去らない鶴がいてもいい」「『考えること』と『悩むこと』は違う」「青春の旅立ちは不安に負けている場合じゃない」「バランスよくマイノリティー感覚を経験すること」などなど。

あるときは劇団の主宰者として、はたまたあるときは学校の先生として、そしてワークショップの講師として、人生相談の回答者として、さまざまな人の人生と向き合ってきた著者が見つめて考えた「生きる」についてのあれこれ。

【主な内容】

1 悩むこと考えること

ほがらかじゃない人生相談

「考えること」と「悩むこと」は違う

2 大人の階段を昇るということ

守るものがないからすべてを守ろうとする若者達と

子供だと嘆くなら子供扱いをやめること

青春の旅立ちは、不安に負けている場合じゃない

3 人を成長させること

バランスよくマイノリティー感覚を経験すること

言葉をいつも思いに足りない

理解できないけどやってみるということ

4 何者かになることは“成功”なのか

かつて僕も「主役」ができる俳優になりたかった

俳優の夢を諦める年齢

「豆腐リプ」とは何者か

5 ときにはロマンも必要だ

「生きる」とミニスカート

予備校の寮で人生を学んだ

6 親と故郷

ずっと働いていた両親について思っていること

年末年始、あなたは親と話していますか?

7 割り切れないからおもしろい

「逃げる」という選択

幸せとは何か? 僕はずっと問い続けている

人生の真実は0か100ではない

『鶴の恩返し』で去らない鶴がいてもいい

本書の文章は、連載「ドン・キホーテのピアス」(1994年10月12日~2021年5月26日号『週刊SPA!』〈扶桑社〉)をベースとして、再構成・加筆修正をしたものです。

人間ってなんだ

講談社+α新書

「人間とつきあうのが仕事」の演出家がずーっと考えてきた。

必要なのは「優しさ」じゃない。必要なのは相手の「事情」を理解する能力だ。

読むと誰かに話したくなる「人間」についての30の物語。

【目次】

1 異文化で人間について考える

世界のボケは共通である

バイリンガルと成熟

日本人もイギリス人もそんなに変わらない

2 立ち止まって考える

牛は食えるか、犬は食えないか?

アウシュビッツは「正義」がたどり着いた地獄である

なぜ戦争は起こるのか

「笑い」とは何か

あなたは「マインドコントロール」されてないか?

連合赤軍事件とは何だったのか

3 からだを意識する

ことばがひらかれるとき

体と精神の不思議な結びつき

座った体と動いている体

画面越しでは難しい、感情やイメージを伝えるということ

4 性の世界は奥が深い

突然、国際電話の請求書が送られて来た

君は美人のお姉さんのウンチを見たか?

性の世界は深くて奥深いのである

「ただしイケメンに限る」という嘘

色っぽくなるためにはどうすればいいのか

人生と賢者タイム

5 才能ってなんだ

「こんな私でも」という感覚

欲望の淡い人間たちの時代

体力と人柄と才能

恥をかける大人は偉い

『影武者』のオーディションを受けた日

巨匠のフットワーク

蜷川幸雄さんのこと

6 希望について

バカバカしいことに真面目にエネルギーを使う

修羅場の中で青空を

ワークショップにはいろいろな人がやってくる

ツイッターと想像力

本書のベースになった原稿は、1994年10月~2021年5月に連載された「ドン・キホーテのピアス」(『週刊SPA!』〈扶桑社〉)です。

書籍化にあたり、連載の一部を加筆修正・再構成をしました。

民族と文明で読み解く大アジア史

講談社+α新書

国際情勢を深層から動かしてきた民族と文明、その歴史からどんな未来が見える?

中国とインドの台頭で、アジアの歴史や文化に関する知識は今や必須の教養となった。

しかし教科書的な中国中心の見方では、アジア史のダイナミズムを理解できない。

考古学や遺伝学を含む学術研究の進歩も、こうした史観に対して再考を求めている。

中国、ロシア、北朝鮮の歴史的な狙いは何か?

価値観の衝突が絶えないアジアで、世界史のベストセラー著者が、日本の進路を探る!

日本人の源流、中国の歴史的野心、中国・韓国の歴史論争、中国・インドの文明闘争、ギリシアの東方遠征など、さまざまな視点から「大アジア」の歴史と文明を描き出す。「民族」と「文明」でアジア史を読み解くことで、これからも問題となり続ける日中、日韓、中韓、中台の複雑な関係の深層がクリアに見えてくる。