新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2014.07.04発売

ミッキーは谷中で六時三十分

文芸(単行本)

ふと入った喫茶店で突然、独身の娘のおまけつきで喫茶店をやらないかと誘われた柴田は……!?(「ミッキーは谷中で六時三十分」)。翻訳家の西野は打ち合わせの時も、建て替えの相談の後も、母が亡くなった日も、いつもの店でコーヒーを飲んだ(「タリーズで座っていよう」)。東京の街を舞台に記憶と言葉、男と女を描いた魅惑の7篇。今こそ片岡義男を読むべき時であることを印象づける、鮮やかに研ぎ澄まされた作品集です。

フリーライターで独身の柴田耕平は、ふと入ってみた喫茶店で店主から突然、独身の娘のおまけつきで喫茶店をやらないかと誘われる。娘のナオミに連れられ、今度は母親が食堂を開いている谷中へ。ある家族を巡った疾走感あふれる一日の物語。(「ミッキーは谷中で六時三十分」)

髪が長く中性的な雰囲気の翻訳家・西野晴彦は、女物の服を好み、いつもタリーズでコーヒーを飲む。編集者と打ち合わせするときも、建て替えの相談のあとも、母が亡くなった日も、彼は同じようにショートサイズのコーヒーを飲んだ。(「タリーズで座っていよう」)

才気あふれるカメラマン、女優でもあるラジオ・パーソナリティ、奇妙な人々が集まる喫茶店のウェイトレス。高円寺の美しい三人の「ゆかり」と、五十代の作家が織り成す不思議な出会い。(「三人ゆかり高円寺」)

料理人の麻紀子と翻訳家のミルカは、偶然喫茶店で出会った作家の久保寺と編集者の津村と連れ添って、カレ-ライスを食べに「下りの各駅で六つ目」の駅へ。ウルトラマンが見守るその場所で交わされるのは、懐かしい漫画やアニメの話。やがて三人と別れた麻紀子は、ひとり三軒茶屋へ……。(「酔いざめの三軒茶屋」)

谷中、高円寺、祖師ヶ谷大蔵、三軒茶屋、経堂、下北沢、吉祥寺、渋谷……東京の街を舞台に、記憶と言葉、男と女を描いた魅惑の7篇。どの短篇も太陽が南中して影が一切ない日なたのように研ぎ澄まされた文章と構造を持っています。著者は2014年に作家生活40周年を迎えます。今こそ片岡義男を読むべき時であることを印象づける、鮮やかに研ぎ澄まされた作品集です。

2014.07.04発売

目に見えないもの

ふたたび地球にやってきた星の王子さまと、各界をリードするトップランナー10人。会田誠(芸術家)、上田泰己(生命科学者)、開沼博(社会学者)、金田一秀穂(言語学者)、釈徹宗(宗教学者)、泰羅雅登(脳科学者)、立川志らく(落語家)、名越康文(精神科医)、西内啓(統計家)、村山斉(物理学者)が、ナビゲーターとなった王子さまの素朴な問いに答え、常識や愛など「目に見えない、かんじんなこと」を探求する!

『星の王子さま』生誕70周年企画。

「たいせつなことはね、目に見えないんだよ……」(サン=テグジュペリ作、内藤濯訳『星の王子さま』より)

旅の途中、地球にとどまった星の王子さまがナビゲーター役をつとめ、「目に見えないもの」を解き明かそうと、日々、研究や努力を続ける10人の探究者に、時間、ゼロ、運、ユーモア、神さま、放射能・エネルギー、常識、うそ、オバケ・霊、幸せ、記憶、愛という12のテーマについて問いを投げかけます。

王子さまに「解」を与える探究者たちも、それぞれの分野のトップランナーぞろい。会田 誠(芸術家)、上田泰己(生命科学者)、開沼 博(社会学者)、金田一秀穂(言語学者)、釈 撤宗(宗教学者)、泰羅雅登(脳科学者)、立川志らく(落語家)、名越康文(精神科医)、西内 啓(統計家)、村山 斉(物理学者、以上五十音順)の10人が、彼らの目にみえつつある「目に見えないもの」を語ります。

王子さまの「愛って何?」といった素朴な問いかけが、その道のエキスパートごとに異なる答えを引き出し、彼らの言葉が「目に見えないもの」に違う角度から光を当てる。きっと、あなたの心の中に「目に見えないもの」が形づくられるはずです。

2014.07.04発売

武道の教えでいい子が育つ! スウェーデン人空手家ウルリカの子育てメソッド

武道で培う礼儀、作法、精神鍛錬で強い子どもを育てる、ウルリカ流子育てメソッド初公開! この一冊が、ママの悩みを吹き飛ばす! ウルリカさんの道場を訪れるADHD(多動性障害)、ひきこもり、いじめ、ハンディをもつ子、学習障害、虚弱体質の子どもたちが、どんどん強く元気になっている。空手は子どもの人生に役立つエッセンスが満載。本書は、その武道の精神とスウェーデン人の生き方をアレンジした新しい子育て法。

武道は子どもの人生に役立つエッセンスが満載!

心の軸を強くして、人間力を育ててくれる。

本書は、その武道の精神と、人生の豊かさを優先するスウェーデン人の生き方をアレンジした、まったく新しい子育て法。

「厳しくしつけることは、子どもにとっての未来への贈り物。

甘やかしや褒めすぎは育児放棄と同じこと!」

親たちの「子育て駆け込み寺」と呼ばれメディアで話題沸騰。

スウェーデン人空手家ウルリカの話題のメソッド。

武道の教えで、礼儀作法、忍耐力、学習能力がどんどん身につく!

ウルリカさんの空手道場の稽古生たちは、健康な子どもたちのほかにも、ADHD(多動性障害)、ひきこもり、いじめ、ハンディをもつ子、学習障害、虚弱体質の子どもたちが訪れ、どんどん強く元気になっています。

25年前、空手道を極めるためスウェーデンから来日し、極真空手大山倍達総裁の国際秘書を経て、空手指導家となったウルリカさん。現在、三女を育てながら、東京立川の空手道場で子どもたちをメインに空手を指導。

子どもがみるみる強く元気になると評判になり、講演会やメディアに多数出演、

親の過保護が行き過ぎている日本の教育の危機感を唱え、今こそ武道で培う礼儀、作法、精神鍛錬の必要性を伝えている。

<目次>

はじめに――武道が教えてくれたこと

第1章――みるみる子どもが強くなるウルリカ流子育て

第2章――ママの心がす~っと軽くなるヒント

第3章――ママが幸せになるとっておきの方法

第4章――ママも社会を変えてみよう!

おわりに I treasure everything 私はすべてを大切にする

<基本項目>

履物を揃える

掃除で心を清める

身のまわりを整える

感情の自制をおぼえる

親は手を貸さない

自分で選ぶ習慣をつける

あいさつは元気よく

「ありがとう」は笑顔で

辛い経験は未来へのごほうび

悔しい気持ちをごまかさない

時間のやりくりは「人生勉強」

子どものうちはルールが必要

世代の違う人たちと交流する

危険回避能力をおぼえる ほか多数

2014.06.27発売

アイドル内恋愛禁止! LOVE STORM

男性アイドルグループ「CLIPS」の新メンバー・陽向は、同じグループの先輩・暁と湊がディープキスしている所を目撃してしまう。陽向は激しく興奮し、その日を境に男同士の恋愛に目覚めていく。ぶっきらぼうだが本当は優しい暁に、陽向は惹かれ始める。しかし暁には小悪魔な美少年・湊という恋人がいた。自分に勝ち目はない…落ち込む陽向。そんなある日、暁の恋人であるはずの湊がいきなり陽向を押し倒して来て…!?

2014.06.27発売

超合本 青春の門 第一部~第七部(仮)

第一部 筑豊編──筑豊の地で生まれた伊吹信介。幼い頃に死んだ父伊吹重蔵。女一人で家を守る母タエ。情に厚い竜五郎らに見守れ、精悍な青年に成長する。幼なじみの織江との愛と性。ふくらむ人生への希望。信介は東京に出ることを決意する。誰もが一度は通りすぎ、だた一度しか通ることが許されない、それが青春の門。世代を超えて共感を呼ぶ史上最大のビルドゥングスロマン第一部。──そして第七部 挑戦篇まで。

2014.06.27発売

ハンナ・アレント

講談社学術文庫

二十世紀思想の十字路と呼ばれたハンナ・アレント。

全体主義の起原をたどることで、その「新しい政体」を近代精神の所産として位置づけ、国民国家秩序の破綻と難民の世紀到来を明らかにした政治哲学者。

彼女は、帰るべき家郷を失った時代の保守主義者として、あるいは進歩を信じ得ない時代の革命的理論家として常に〈時代〉と対決することで現代の苦境を可視化し、政治の再定義を通じてこの現代に公共性を可能にする条件を構想した。

その思想の全体像を、第一人者が平易に描き出す。

「現代思想の冒険者たち」シリーズの一冊として発刊され、日本で初めてアレント思想の全体像を描いた解説書として驚きをもって迎えられた名著の復刊。

【本書の内容】

文庫版まえがき

まえがき

プロローグ

第一章 十九世紀秩序の解体――『全体主義の起源』を読む(前編)

1 『全体主義の起源』の謎

2 十九世紀政治秩序

3 破壊のモーターとしての帝国主義

4 人種主義と官僚制

第二章 破局の二十世紀――『全体主義の起源』を読む(後編)

1 国民国家体制の崩壊

2 「社会」の解体

3 二十世紀秩序としての全体主義

4 反ユダヤ主義

5 もう一つの二十世紀へ

第三章 アメリカという夢・アメリカという悪夢

1 アメリカとヨーロッパ

2 『革命について』

3 共和国の危機――その一

4 共和国の危機――その二

5 二十世紀としてのアメリカ

第四章 政治の復権をめざして

1 労働・仕事・活動

2 アレントの政治概念

3 個・公共性・共同性

エピローグ

1 全体主義の世紀 2 保守性と革命性 3 政治の限界

アレント略年譜

主要著作ダイジェスト

あとがき

文庫版あとがき

索引

2014.06.27発売

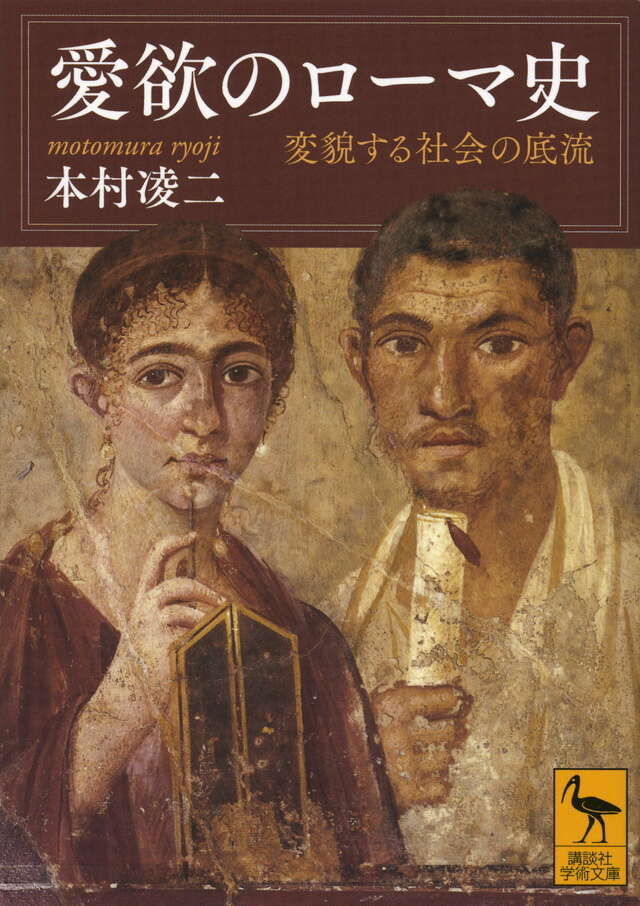

愛欲のローマ史 変貌する社会の底流

講談社学術文庫

平和と繁栄を極めた古代ローマ。そこに溢れる過剰な欲望と、淫靡な乱行の裏には、どんな意識が潜んでいたのだろうか。そして、そうしたいとなみを「頽廃」や「堕落」と断罪する感性は、どのように生まれてきたのだろうか。「性愛」と「結婚」、そして「家族」をめぐる意識の変化は、人々の規範をどのように規定し、社会を変容させたのだろうか。社会の変貌の底にある「愛」と「性」のかたちを描き、歴史の深層をとらえる。

平和と繁栄を極めた古代ローマ人の「頽廃」と「堕落」は、フェリーニ監督の「サテリコン」や、シェンキェヴィチの「クォ・ヴァディス」など、多くの映画や小説に描かれてきた。そこに描かれる過剰な欲望と、あり余る御馳走、淫靡な乱行の裏には、ローマ人のどんな意識が潜んでいたのだろうか。そして、そうしたいとなみを「頽廃」や「堕落」として断罪する感性は、いつ、どのように生まれてきたのだろうか。

著者によれば、こうしたローマ社会の「世相の転換」の背景には、「性の汚れ」の意識と「結婚にもとづく家族」の絆のあり方とが密接に関わりあっているという。「性愛」と「結婚」、そして「家族」をめぐる意識の変化が、人々の規範と倫理を規定し、社会を変容させ、キリスト教の発展の下地を用意したともいえるのである。

紀元1世紀後半に起こったローマ社会の大きな変貌の底に流れる、人々の「つながり」すなわち「愛」と「性」のかたちを描き、歴史の深層をとらえる社会史の試み。

講談社現代新書『ローマ人の愛と性』(1999年刊)の文庫化。

2014.06.27発売

すし物語

講談社学術文庫

1300年にわたる「すし」の日本史から、江戸時代の名店探索、米や魚の蘊蓄、地方特有のすし文化まで、多様な鮓・鮨・寿司を紹介。(講談社学術文庫)

1300年にわたる「すし」の日本史から、江戸時代の名店探索、米や魚の蘊蓄、地方特有のすし文化まで、多様な鮓・鮨・寿司を紹介。

2014.06.27発売

SFを実現する 3Dプリンタの想像力

講談社現代新書

3Dプリンタなどのデジタル工作機械がグローバル・インターネットとつながったとき、いったいどのような世界が実現するのか? いままさに、かつてSFとして描かれた技術が現実のものとなりつつある。大注目の工学者が興奮の未来と新しいヴィジョンを描き出す。(講談社現代新書)

「情報処理」から「物質変換」へ

おどろきの未来はもう始まっている!

私は「3Dプリンタで何がつくれるのですか」という質問をよく受けるのですが、

そのたびに「ワープロで何が書けるのですか」や

「ピアノで何が弾けるのですか」という質問と同じような奇妙さを感じてしまいます。

3Dプリンタをはじめとするデジタル工作機械は、

既存の何かを効率化したり、つくりだしたりするツールというよりも、

……創造や発想を刺激する「発明」ツールだと常々考えてきたからです。

3Dプリンタは、私たちに「何をつくりたいのか」を問いかけているのです。

――本文より

2014.06.27発売

孤独死のリアル

講談社現代新書

2015年には独り暮らし高齢者600万人、「最期は家で独りで」の時代が始まる。そのために知っておきたい現実…。例えば、遺体の検視は? 2,3日以内に発見されないと? 葬儀、遺品、部屋、遺骨などはどうなる? 男性のほうが孤独死しやすい? 多少でも財産があれば親族が現れるって本当? 悲惨でない孤独死とは? 政府が「自助」を唱える時代にどうすればよいのか? もはや他人事ではない孤独死問題への必読の書。

2015年には独り暮らし高齢者600万人、「最期は家で独りで」の時代が始まる。

そのために知っておきたい現実……。例えば、

●遺体の検視は?

●2~3日以内に発見されないと?

●葬儀、部屋、遺品、遺骨などはどうなる?

●男性のほうが孤独死しやすい?

●多少でも財産があれば親族が現れるって本当?

●悲惨でない孤独死とは?

●政府が「自助」を唱える時代にどうすればよいのか?

もはや他人事ではない孤独死問題への必読の書。

2014.06.27発売

ナショナリズム入門

講談社現代新書

人々はなぜナショナリズムにこだわるのか? 日本と中国、ドイツ、ユーゴスラヴィアなどのヨーロッパ世界、南北アメリカなど、世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、21世紀世界の最大の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える。(講談社現代新書)

尖閣諸島問題を巡る中国との軋轢などによって、「ナショナリズム」という言葉を目にすることが多くなってきました。しかし、では「ナショナリズム」とはいったい何なのでしょうか? 著者は「ナショナリズムとは、『ネイション』への肯定的なこだわり」であると定義します。ネイションは日本語では「国家」「国民」「民族」などと訳されますが、日本語に訳すると日本語独自のニュアンスにどうしても染まってしまうので、やはり「ネイション」と言わざるをえません。本書ではそのため日本語にはあえて翻訳せず、「ネイション」そのものからナショナリズムを理解するというスタンスを取ります。では、なぜ日本人には「ネイション」を理解することが難しいのか? それは日本が、日本列島という「地域」と、日本人というそこの「民族」とが一致している(もちろん、アイヌ、沖縄という例外もありますが)世界的に見てもごく稀な「ネイション」だからです。ですから日本の事例を自明と見なしてしまうと、世界での様々な軋轢が、かえって見えにくくなってしまうのです。例えばドイツは、現在でも日本のように「民族」と「領土」が一致してはいません。ドイツ語を国語とする国としてはドイツ以外にオーストリアがあります。また領土的に言っても、プロシア王国の領土は現在のポーランドに当たる部分を広く含んでいましたので、その地域に住んでいたドイツ系の住民は現在のドイツからは切り離されてしまいました。近代とは「民族」と「領土」が一致しているべきという理念のもと、「近代国家」を形成することが国際競争上も優位だと考える時代です。しかし世界中の国々は、日本のようにはその「ネイション」自体が自明ではありません。いえ、両者がずれている場合の方がほとんどなのです。各地で起こっている民族問題も、この「ズレ」に起因したものがほとんどです。中国の「チベット問題」なども、「チベットも含めた中国全体が一つのネイションである」と「チベットは中国とは別のネイションである」という二つのネイション観の衝突と捉えることができるでしょう。本書は、ネイションという、何でも入れられる「透明で空っぽな袋」に、なぜ人々はこだわるのか?という問題意識の元、世界の様々な地域における多様なナショナリズムの構造を分析し、21世紀の世界における最も大きな問題であるナショナリズムについての基礎的な知識を与えるものです。

2014.06.27発売

生命誕生 地球史から読み解く新しい生命像

講談社現代新書

「生命の起源」は誰でも一度は抱く疑問で、その謎への挑戦は科学ロマンの一つである。粘土鉱物の専門家である著者は、生命の源となる分子の誕生には、地球に大量に飛来した隕石が深く関わっており、しかも、それは海中ではなく、地中の奥底深くで行われた可能性が高いという。「生命はなぜ生まれ、なぜ進化し続けるのか?」。きわめて原初的な問いかけに対して、科学的に明晰に答えたエキサイティングな作品。(講談社現代新書)

「生命の起源」は誰でも一度は抱く疑問で、その謎への挑戦は科学ロマンの一つである。ソビエト連邦の生化学者アレクサンドル. I. オパーリンの著書『生命の起源』(1924)に始まる、生命の起源を探る研究は有機化学の一分野として確立し、タンパク質や核酸がどのような化学反応を経て“非生物的に”合成されたか、を探る研究が積み重ねられてきた。

しかしながら、こうしたアプローチには「環境の変化と自然選択」という進化論の重要な視点が希薄であり、物理学、化学的にも説明のできない不十分なものだった。

物質・材料研究機構で、粘土鉱物を研究していた著者は、生命の源となる分子の誕生には、地球に大量に飛来した隕石が深く関わっており、しかも、生命誕生のプロセスは海中ではなく、地中の奥底深くで行われた可能性が高いことを、隕石衝突を模した実験で見事に証明した。

「生命はなぜ生まれ、なぜ進化し続けるのか?」。きわめて原初的な問いかけに対して、科学的かつ論理的に明晰に答えた、知的好奇心を刺激するエキサイティングな作品である。

生命の起源を探る研究を進めていくと、物理や化学の論理だけでは説明できない、さまざまな謎に直面します。なぜ岩石や鉱物ばかりの原始地球に炭素や水素でできた有機分子が出現したか? しかも、アミノ酸や糖など生物をつくる基本的な有機分子はみんな、なぜ水溶性で粘土鉱物と親和的なのか? なぜ、それらがタンパク質やDNAなど高分子に進化したのか? いずれもよく知られた事実ですが、「なぜそうなのか?」は今の物理や化学では説明できていません。生命の起源や進化に関する“なぜ?”には、生物学、物理学、化学など個々の専門分野の常識では答えられない謎がたくさんあるのです。その最たるものは「なぜ、生命が発生して、生物には進化という現象があるのか?」という根源的な命題です。(本書より)

2014.06.27発売

愛と暴力の戦後とその後

講談社現代新書

なぜ、私たちはこんなに歴史と切れているのか? あの敗戦、新憲法、安保闘争、バブル、オウム事件、そして3・11……。〈知っているつもり〉をやめて、虚心に問うてみたら、次から次へと驚きの発見が噴出! 『東京プリズン』の作家が、自らの実体験と戦後日本史を接続させて、この国の〈語りえないもの〉を語る。(講談社現代新書)

《国のかたち》が揺らぐいま、必読の日本論!

この国の現代史を理解するための、はじめの一冊

あの敗戦、天皇、アメリカ、憲法、安保闘争、バブル、オウム事件、そして3.11……

誰かが何かを忘れようとしていた。

誰もが何かを忘れようとしていた。

『東京プリズン』の作家が、私たちが消してきた記憶をつむぐ。

【推薦! 驚愕!】

いまの時期にこそふさわしい、戦後社会と民主主義について深く検討する本――高橋源一郎氏

日本とは何か。お前は何者だと、問い詰めてくる。驚愕し、恐怖して読み終わった。こんな本は初めてだ――鈴木邦男氏

【目 次】

プロローグ 二つの川

第1章 母と沈黙と私

第2章 日本語は誰のものか

第3章 消えた空き地とガキ大将

第4章 安保闘争とは何だったのか

第5章 一九八〇年の断絶

第6章 オウムはなぜ語りにくいか

第7章 この国を覆う閉塞感の正体

第8章 憲法を考える補助線

終 章 誰が犠牲になったのか

エピローグ まったく新しい物語のために

【まえがき】

「これは、研究者ではない一人のごく普通の日本人が、自国の近現代史を知ろうともがいた一つの記録である。

それがあまりにわからなかったし、教えられもしなかったから。

私は歴史に詳しいわけではない。けれど、知る過程で、習ったなけなしの前提さえも、危うく思える体験をたくさんした。

そのときは、習ったことより原典を信じることにした。

少なからぬ「原典」が、英語だったりした。

これは、一つの問いの書である。

問い自体、新しく立てなければいけないのではと、思った一人の普通の日本人の、その過程の記録である。

2014.06.27発売

モテたい理由 男の受難・女の業

講談社現代新書

もう疲れたよ……でも、止まれない。女たちを包囲する“モテ”の真実! モテ服にモテ子……女性誌はなぜ「モテ」を大合唱するのか? エビちゃんブームの深層、蔓延する自分語りの文法から恋愛至上主義とオタクの関係まで、混迷する男女の今をえぐる! (講談社現代新書)

女性誌がふりまく幻想に踊る女、逃走する男なぜエビちゃんOLが流行るのか? 次々に現れては消える理想のライフスタイル。女性ファッション誌に伏流する主題を、グルーブ感あふれる文章で明快に読み解く。

2014.06.27発売

黒猫館の殺人〈新装改訂版〉

講談社文庫

大いなる謎を秘めた館、黒猫館。火災で重傷を負い、記憶を失った老人・鮎田冬馬(あゆたとうま)の奇妙な依頼を受け、推理作家・鹿谷門実(ししやかどみ)と江南孝明(かわみなみたかあき)は、東京から札幌、そして阿寒へと向かう。深い森の中に建つその館で待ち受ける、“世界”が揺らぐような真実とは!? シリーズ屈指の大仕掛けを、読者(あなた)は見破ることができるか?

シリーズ最大級の綾辻流・大仕掛け! 「館」シリーズ全館、これにて改装完了!

2014.06.27発売

時計館の殺人<新装改訂版>(下)

講談社文庫

館に閉じ込められた江南(かわみなみ)たちを襲う、仮面の殺人者の恐怖。館内で惨劇が続く一方、館外では推理作家・鹿谷門実(ししやかどみ)が、時計館主人の遺した「沈黙の女神」の詩の謎を追う。悪夢の三日間の後、生き残るのは誰か? 凄絶な連続殺人の果てに待ち受ける、驚愕と感動の最終章! 第45回日本推理作家協会賞に輝く名作。

本格ミステリならではの驚きと感動、必読の名作!

2014.06.27発売

時計館の殺人<新装改訂版>(上)

講談社文庫

鎌倉の外れに建つ謎の館、時計館。角島(つのじま)・十角館の惨劇を知る江南孝明(かわみなみたかあき)は、オカルト雑誌の“取材班”の一員としてこの館を訪れる。館に棲むという少女の亡霊と接触した交霊会の夜、忽然と姿を消す美貌の霊能者。閉ざされた館内ではそして、恐るべき殺人劇の幕が上がる! 不朽の名作、満を持しての新装改訂版。

「針のない時計塔」は何を語る? 百八個の時計が恐怖を刻むシリーズ代表作!

2014.06.27発売

人形館の殺人 <新装改訂版>

講談社文庫

父が飛龍想一に遺した京都の屋敷――顔のないマネキン人形が邸内各所に佇(たたず)む「人形館」。街では残忍な通り魔殺人が続発し、想一自身にも姿なき脅迫者の影が迫る。彼は旧友・島田潔に助けを求めるが、破局への秒読み(カウントダウン)はすでに始まっていた!? シリーズ中、ひときわ異彩を放つ第4の「館」、新装改訂版でここに。

「遠すぎる風景」に秘められた恐るべき真実!!

2014.06.27発売

迷路館の殺人<新装改訂版>

講談社文庫

奇妙奇天烈な地下の館、迷路館。招かれた4人の作家たちは莫大な“賞金”をかけて、この館を舞台にした推理小説の競作を始めるが、それは恐るべき連続殺人劇の開幕でもあった! 周到な企みと徹底的な遊び心でミステリファンを驚喜させたシリーズ第3作、待望の新装改訂版。初期「新本格」を象徴する傑作!

密室と化した地下迷宮で繰り広げられる連続「見立て殺人」!

2014.06.27発売

水車館の殺人 <新装改訂版>

講談社文庫

仮面の当主と孤独な美少女が住まう異形の館、水車館。1年前の嵐の夜を悪夢に変えた不可解な惨劇が、今年も繰り返されるのか? 密室から消失した男の謎、そして幻想画家・藤沼一成の遺作「幻影群像」を巡る恐るべき秘密とは……!? 本格ミステリの復権を高らかに謳(うた)った「館」シリーズ第2弾、全面改訂の決定版!

「『十角館』に勝るとも劣らず衝撃的な作品」――有栖川有栖(本書解説より)