ブルーバックス作品一覧

関西鉄道遺産

ブルーバックス

関西の鉄道構造物の中から、いかにも関西らしい構造物を紹介。東京で決められた標準設計は全国に敷衍されたが、関西では東京にはない独自の構造物が実現されている。関西独自の自然環境や、国鉄と私鉄が妍を競ったという歴史が、関西独自の構造物を生み出したと言えるだろう。関東とはひと味ちがった関西の鉄道構造物を、鉄道総合研究所の専門家が解説する。(ブルーバックス・2014年10月刊)

鉄道は、全国に版図を広げ、その多くを国有鉄道が一元管理をしていたので、全国共通の規格や標準設計が用いられた。このため、橋梁や鉄道車両なども全国共通の設計が用いられ、たとえばD51形蒸気機関車は全国各地に約1200両が配置されて、どこでも使うことができる汎用性のある万能機関車として重宝された。しかし、C62形やE10形のようにある特定の路線や区間だけで運用されていた地域限定の特殊な機関車もあるので、地方による違いもそれなりに存在する。

ただ、それぞれの地方に住んでいる人にとっては、ごく普通に見かけている風景なので、何が特別なのかがよく理解されていない。鉄道関係者や蒸気機関車に関心のある人は別として、一般の人はどんな機関車がどこを走っていようが日常生活には関係ない話である。鉄道構造物も、それぞれの地方で特色のある構造物が存在するが、その地方にとっては珍しくもないので、とりたてて話題とされることはない。

本書では、鉄道構造物の中から、いかにも関西らしい構造物を意識的に選んで取り上げた。東京で決められた標準設計は全国に敷衍されたが、関西では東京には無い独自の構造物が実現されている。ただし、構造物の設計・施工に携わった技術者が、ことさらに「東京とは違った構造物を実現しよう」と意気込んだわけではない。結果的にそうなっただけである。

むしろ、関西独自の自然環境や、国鉄と私鉄が妍を競ったという歴史が、関西独自の構造物を生み出したと言えるだろう。たとえば、関西のあちこちに分布する天井川の下をくぐる短いトンネルは、関西の地理的な環境がもたらし独自の景観である。

関東とはひと味ちがった関西の鉄道構造物を、鉄道総合研究所の専門家が解説する。

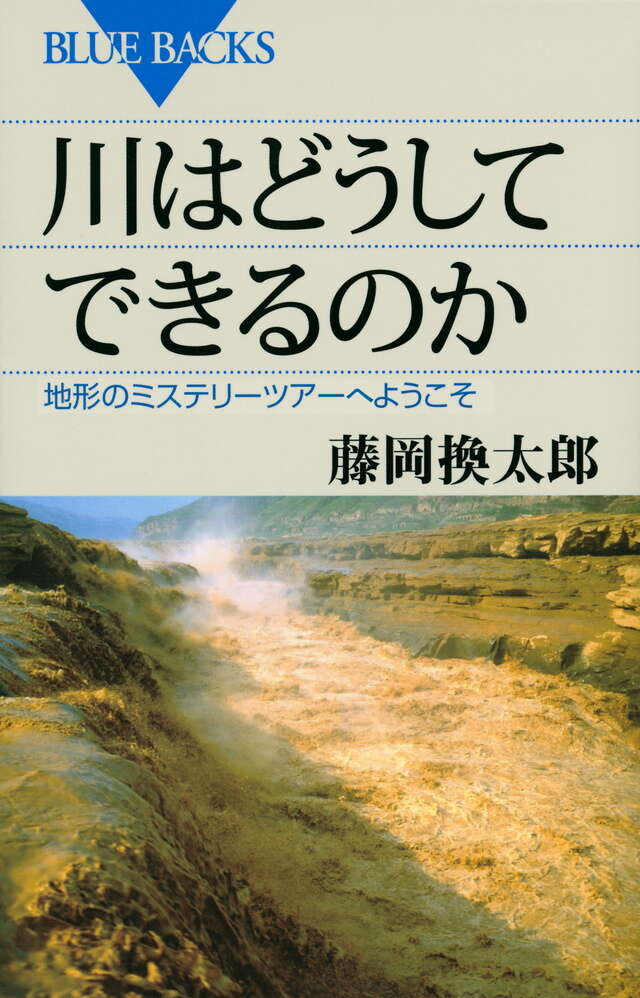

川はどうしてできるのか

ブルーバックス

川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。標高数千メートルのヒマラヤ山脈を越える川、砂漠でいきなり洪水を起こす川、黄河・揚子江・メコン川の不思議な流路、平地より高く流れる川、ほかの川の流れを奪う川……まるで魔術のような数々の現象は、なぜ起こるのでしょうか? (ブルーバックス・2014年10月刊)

「山はどうしてできるのか」「海はどうしてできたのか」に続く「地球に強くなる三部作」完結編!

黄河、アマゾン川から多摩川、天竜川まで――いままでになかった「推理小説のような」川の本!

地球上には無数の川が存在しています。最初は同じ雨水なのにその姿は千差万別で、ときに人間には信じられないふるまいを見せます。

川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。

標高数千メートルのヒマラヤ山脈を越える川、砂漠でいきなり洪水を起こす川、黄河・揚子江・メコン川の不思議な流路、

平地より高く流れる川、ほかの川の流れを奪う川……まるで魔術のような数々の現象は、なぜ起こるのでしょうか?

第1部では「地形の名探偵」とともに、これら川のマジックの謎解きに挑んでいただきます。

また、一つの川の流れには、いくつものドラマチックな物語があります。第2部では、川の「運命」を大きく分ける分水嶺にはじまり、

上流・中流・下流それぞれに秘めた川という地形の正体を、最もポピュラーな川の一つ、多摩川を下りながら見ていきます。

プレートテクトニクスとの密接な関係から、その意外な「終着駅」まで、大きなスケールで多摩川をとらえなおします。

そして第3部では、著者が地形図をにらみながら独特の推理を働かせて、川の定説に大胆に挑みます。なかでも圧巻は、

「天竜川の源流は諏訪湖」という常識への挑戦です。想像の翼を広げた仮説が指し示す、驚きの「源流」とは?

時空を超えた、壮大な地形のミステリーツアーをぜひ体験してください。

驚異の小器官 耳の科学

ブルーバックス

まっすぐ伸ばしても3.5センチ。小さな蝸牛はナノテク満載の超細密測定器! 雑音の中から声を聞き分け、音楽に感動する。原子1個分、約0.003度の傾きを感じる有毛細胞。ヘッドホン難聴やめまい、メニエール病。精神をも蝕む、耳鳴や幻聴。あらゆる耳の不思議を科学する。(ブルーバックス・2014年10月刊)

地球はどうしてできたのか

ブルーバックス

マントル対流と大陸移動からひもとく最新地球科学入門書。

大陸はなぜ動くのか? 超大陸はどのように誕生し、分裂したのか。この謎を解き明かすカギを握るのが地球内部に存在するマントル。大陸移動の謎をさらにおいかけていくと、マントルの動きが、ときに気候変動や極移動にまでかかわることが明らかになってきた。「マントル対流」と「大陸移動」をキーワードにダイナミックな地球の進化を読み解いていく。

「ネイティブ発音」科学的上達法 おどろきのストレッチ式発声術

ブルーバックス

さよなら、カタカナ・イングリッシュ! ネイティブ独特の「英語の響き」は、ダイナミックな口筋の動きと、メリハリを効かせた“省エネ発音”が生んでいる。日本語特有の「控えめな」筋肉の使い方から脱出して、英語らしく響かせる「口」と「舌」を手に入れよう。初学者はもちろん、中級以上の「壁」を破るのにも最適な「ストレッチ式」を、開発者が初公開! (ブルーバックス・2014年9月刊)

さよなら、カタカナ・イングリッシュ!

ネイティブ独特の「英語の響き」は、ダイナミックな口筋の動きと、メリハリを効かせた“省エネ発音”が生んでいる。

日本語特有の「控えめな」筋肉の使い方から脱出して、英語らしく響かせる「口」と「舌」を手に入れよう。

初学者はもちろん、中級以上の「壁」を破るのにも最適な「ストレッチ式」を、開発者が初公開!

プログラミング20言語習得法

ブルーバックス

「パソコンを自在に操ってみたい」──そんな夢をかなえるのがプログラミング言語。ではどの言語を学べばいい? どうやって学べばいい? 本書では、現在主流の言語を中心に、各言語の基本構造と特色を紹介。見比べながら、自分に合った言語と学習法を見つけることができます。さらにプログラミングに共通するしくみを知れば、複数の言語を身につけることも簡単に。楽しみながら効率よく独習するコツを伝授します。

カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第5巻 生態学

ブルーバックス

第5巻では生態学の概要を学ぶことができる。第23章では生物とその外部環境から構成される生態系、それを研究する学問である生態学とは何かが記載され、生態学の重要概念である個体群、群落、景観、生物圏、エコシステム、バイオームなどが紹介されている。第24章では個体群の動態とその制御について、第25章では生物種間相互作用について、第26章では群落及び群落における生物種多様性の重要さについて、第27章では地球のエコシステムについて、興味深い実験を交えて紹介されている。地球のエコシステムは人類の活動によって大きく影響を受け、気候は大きく変化し、生物種多様性は急速に失われつつある。このエコシステムを回復するためには、科学的知識が必要であることはもちろんであるが、国際的な強調が不可欠である。本書227ページの「最先端」に記載されているように「人類は協調性を持つように特異に進化した」とすれば、我々人類はその特質を生かしてエコシステムの回復を目指さなければならない。本書230ページに「我々は科学技術にもとづく文明を持っている。そして我々は賢明にも、ほとんど誰も科学技術を知らなくてもすむように文明を発展させた。これが場合によっては大惨事につながることは容易に想像できるだろう。つかの間、この無知とパワーの危険な混沌状態から目をそらすことはできるだろうが、早晩大惨事がやってくることになる。(中略)科学技術のパワーが適切かつ慎重に利用されるためには、我々自身が科学技術を理解しなければならない」というカール・セーガンの言葉が紹介されているが、第5巻を読了すればこの言葉の重みが実感されるであろう。

非ユークリッド幾何の世界 新装版

ブルーバックス

名著復刊! 考える喜びをあなたに! 平行線とは同じ平面にあって互いに交わらない二直線のことである。では、この平行線はどう見えるだろう? 東西にまっすぐに延びた線路――この平行な二直線は地平線の一点に集まって見える。東を見ても西を見ても……。それでは平行線とは二つの無限遠点で交わっている直線なのだろうか? (ブルーバックス・2014年9月刊)

名著復刊

考える喜びをあなたに!!

平行線とは同じ平面にあって互いに交わらない二直線のことである。では、この平行線はどう見えるだろう? 東西にまっすぐに延びた線路――この平行な二直線は地平線の一点に集まって見える。東を見ても西を見ても……。それでは平行線とは二つの無限遠点で交わっている直線なのだろうか?

本書とともにこんな素朴な疑問を追っているうちに、いつの間にか、あなたは、幾何学とはどんな学問かを悟り、非ユークリッド幾何の世界に踏み込んでいる自分に気づくことだろう。

火薬のはなし

ブルーバックス

爆発と燃焼は、どう違うのか。

爆発の巨大なエネルギーの正体は?

小惑星探査機「はやぶさ」を打ち上げたM-Vロケットは、全段が固体ロケット推進薬で構成されていました。実は「爆発する物質」は、我々のまわりに無数にあります。意外なことに、火薬にとっ.ての絶対条件は、必要ない時は「絶対に爆発しないこと」なのです。

燃焼、錆び、生命の代謝、爆発。これらのすべての現象に共通なのは「酸化」です。どれもが物質が酸素と結びつく酸化現象なのですが、大きな違いは、そのスピードにあります。

火薬は、人類の文明を築いた原動力の一つであると当時に、大いなる不幸を人類にもたらしました。すべては、瞬間的に放出されるその膨大なエネルギーによります。

本書は、火薬の化学的側面だけでなく、宇宙ロケットやエアバッグなどの実用的な利用から、打ち上げ花火と「玉屋」「鍵屋」のエピソードまで、火薬のすべてを分かりやすく解説します。

世界はなぜ月をめざすのか

ブルーバックス

アメリカのアポロ計画が終了してから40年余――その間、人類は月に行っていません。

人々のあいだにはいつしか「いまさら月になど行く必要はない」という認識さえ広まってきています。

しかし、それは月での優位を独占しようとするアメリカの広報戦略にはまっているにすぎません。

じつは世界ではいま、アメリカ、中国、ロシアなどを中心に、月の探査・開発をめぐって激しい競争が

水面下で始まっています。30~40年後には、月面基地が完成するともみられているのです。

世界はなぜ月をめざすのか? その答えが、本書にはあります。

日本人が「宇宙兄弟」のヒビトのように月面に立つには、どうすればよいのか?

その答えも、本書のなかに見つかります。

「かぐや2」計画の着陸地点検討会の主査など、月探査プロジェクト立案に参加している著者が、

「宇宙大航海時代」を迎えた私たちが知っておくべきこと、気づいておきたいことを、

まるで月面に立って聞いているように、具体的なイメージをもって語ります。

忘れかけていた月への夢が、本書を読めば手が届く現実に思えてきます。

初回限定版に施された、月面の凹凸が触ってわかる特殊加工も注目です!

山に登る前に読む本

ブルーバックス

たとえば、ある山に登ろう、と決心したとき、体力はどれくらい必要で、水と食料はどれくらい持って行けばいいのか。さらに、山の気温はどれくらいで、衣服はどれほど持って行けばいいのか。食料、水はどうか。これらを余分に持って行きたくなるが、荷物が重くなると登山どころではなくなってしまう。本書は、このような問いに答えるべく、登山というスポーツを環境・運動生理学の立場から科学的に解説したものである。

たとえば、ある山に登ろう、と決心したとき、体力はどれくらい必要で、水と食料はどれくらい持って行けばいいのか。体力とは自動車のエンジンのようなもので、自分のエンジンが大型なのか小型なのかを理解しておくことも大切だ。さらに、山の気温はどれくらいで、衣服はどれほど持って行けばいいのか。食料、水はどうか。これらを余分に持って行きたくなるが、荷物が重くなると登山どころではなくなってしまう。

本書は、このような問いに答えるべく、登山というスポーツを環境・運動生理学の立場から科学的に解説したものである。実験データに基づいた、無理のない登山術を紹介する。

いうまでもなく、登山でもっとも重要なことは安全である。最近は中高年者の登山事故が増えているが、その原因には「自分の体力を自覚していない」「登山というスポーツのキツさを知らない」「自分の体力にあった登山計画を立てられない」といったことがあげられる。これらの対策をすれば、事故はもっと減り、より安全で挑戦的な登山が可能になるだろう。

山に登る前に知っておきたい、身体と運動のメカニズムをわかりやすく解説する。

カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第4巻 進化生物学

ブルーバックス

「本シリーズは、容易に通読可能で魅力的な図が豊富に存在することから、細かい知識が詳述された大部分の教科書よりも格段に優れているといえる。……『どんなに学習がつらいものでも、無知の方がずっと高くつくものである』(第3巻375頁)」(「監訳者まえがき」より)

第4巻の特長

・MITの他、アメリカの数多くの大学で採用されている『LIFE』のエッセンスをまとめた姉妹版『PRINCIPLES OF LIFE』を忠実に翻訳。

・ミクロの生物学を中心に翻訳した第1~3巻に、第4・5巻でマクロの生物学を加えることで、現代生物学を概観できる。

・イラストや写真を眺めるだけでも生物学の重要事項をおおよそ理解できる。

・「研究」「理論を応用してみよう」「最先端」といった実践的、発展的コラムにより知識を深め、考えるクセとスキルが身につく。

もの忘れの脳科学

ブルーバックス

買い忘れをする、知人の名前が思い出せない、電話をしたのに、肝心の要件を忘れてしまう……。

多くの人が一度は経験したことのあるだろう「もの忘れ」。これは、けっして老化や認知症のサインだとは限りません。

日常によくあるもの忘れの多くは「ワーキングメモリ」という、記憶システムをうまく使いこなせないことが原因だと考えられています。ワーキングメモリとは、目的を達成するまでの間、必要な情報を必要な間だけ、脳にとどめておくシステムです。認知症におけるもの忘れはワーキングメモリがうまく使いこなせないというレベルにとどまるものではありません。また、認知症には原因となる疾患があり、アルツハイマー型にみられる神経細胞での異常タンパク質の蓄積などの病変があり脳の病気といえます。

では、たとえば買い忘れはなぜ起きるのでしょうか。買い忘れをする場合、買い物に行く途中で友人と出会って話に夢中になったり、買い物をしている間に新たに欲しいものを見つけたりといったことがあるからではないでしょうか?

ワーキングメモリの容量には限界があります。私たちは無限にものを記憶することはできません。ところが、憶えなければいけない事は絶え間なくでてくるので、不必要な情報を正しく判断して適宜消去していくことが必要です。どの情報を活性化させようか、どれを消去しようかとワーキングメモリがはたらいている時に他のことが起きると注意がそれてしまいうまく働かず、必要な情報を記憶から引き出せないという事態が起きます。

著者達が開発した記憶容量を測るテストを用いた調査によると、成績のよい人はたくさんのことを憶えているのではなく、必要な情報にだけうまく焦点をあわせていたことや語呂合わせなどの工夫をして、ワーキングメモリの負担を軽減していることが分かりました。

もの忘れは、決して記憶力そのものが低下したからではなく、自分の記憶システムをうまくつかいこなせないために起こると言えます。

日々の生活を支えるワーキングメモリの機能を健やかに保つ方法は、私たちの生活の中にこそあります。

ワーキングメモリの仕組み、またうまく使いこなし健やかな脳の活動を保つにはどうすればよいのかを、最新の脳科学、神経心理学をもとに第一人者がくわしく解説します。

アクチュエータ工学入門

ブルーバックス

どこから力を生み出し、どう制御するのか? 携帯電話の“ブルブル”、ロボットを動かす人工筋肉、体内を自走する内視鏡、地中を掘り進むトンネル掘削機――。超精密なミクロの世界から、強力なパワーを要する重機・巨大構造物まで、「ものを動かし、操る」動力機構を図解で詳説。(ブルーバックス・2014年7月刊)

どこから力を生み出し、どう制御するのか?

携帯電話の“ブルブル”、ロボットを動かす人工筋肉、体内を自走する内視鏡、地中を掘り進むトンネル掘削機――。

静電気でハウスダストを取り除く「静電アクチュエータ」。

一眼レフカメラのレンズを駆動する「超音波モータ」。

大腸内を自走する内視鏡を動かす「空圧ラバーアクチュエータ」。

人気のサイクロン式掃除機の中で毎分10万回もの高速回転をする「電磁モータ」。

ディーゼルエンジンに革命を起こした「圧電アクチュエータ」。

直径14メートルを超す巨大トンネル掘削機を駆動する「油圧アクチュエータ」。

超精密なミクロの世界から、強力なパワーを要する重機・巨大構造物まで、

「ものを動かし、仕事をさせる」動力機構を図解で詳説。

マンガ生物学に強くなる

ブルーバックス

細胞、DNAから遺伝子工学まで、圧倒的な図解で生物のしくみが一目瞭然! 高校生物を中心に、生命科学の基本を楽しくマスター。とある高校の生物部員4人が国際生物学オリンピックめざして大奮闘! 「細胞の中ってどうなっているの?」──そんな素朴な疑問から始まり、生命科学の世界をひもといてゆく。読めば必ず生物学が好きになる!

細胞、DNAから遺伝子工学まで、

圧倒的な図解で生物のしくみが一目瞭然!

高校生物を中心に、生命科学の基本を楽しくマスター。

とある高校の生物部員4人が国際生物学オリンピックめざして大奮闘! 「細胞の中ってどうなっているの?」──そんな素朴な疑問から始まり、生命科学の世界をひもといてゆく。読めば必ず生物学が好きになる!

アンテナの仕組み

ブルーバックス

触角(アンテナ)の不思議な形と働き。ただの1本の金属棒や、1つの箱が、見えない電波を生み出し、捉える。現代社会を支える重要なツールのとてもシンプルな原理と、意外に複雑な働きをやさしく解説。読めば明日から、屋根の上のアンテナが妙に愛おしくなる!? (ブルーバックス・2014年6月刊)

触角(アンテナ)の不思議な形と働き

ただの1本の金属棒や、1つの箱が、見えない電波を生み出し、捉える。

現代社会を支える重要なツールのとてもシンプルな原理と、意外に複雑な働きをやさしく解説。

読めば明日から、屋根の上のアンテナが妙に愛おしくなる!?

知性を鍛える 大学の教養数学

ブルーバックス

数学は現代を生きる人に欠かせない教養の一つ。その数学を理解する鍵となるのが、Σ、lim、dy/dx、∫ydxといった記号たち。こうした記号には、無限をどう扱うのか、空間をどう表現するのか、面積や体積をどう求めるのかといった数学の思想や原理が込められています。難解にみえる記号は、複雑で抽象的な問題を誰もが同じく扱えるように、作られたものなのです。数学の再入門に最適の一冊。

数学は現代を生きる人に欠かせない教養の一つ。その数学を理解する鍵となるのが、Σ、lim、dy/dx、∫ydxといった記号たち。こうした記号は、ライプニッツやケプラー、デカルト、ニュートンといった大数学者たちが、複雑で抽象的な問題を誰もが扱えるようにつくりだしたものばかりです。

たとえば、積分記号の∫。不思議なかたちをしていますが、これは“S”を上下をぐっと引っ張ったものです。積分の本質は面積の計算であり、そのためsum(和)の頭文字Sが用いられました。

記号を発明したのはライプニッツですが、ケプラーがワインの樽の容積を測定したのをきっかけに、さまざまな図形の面積計算を理論化したことが、積分法のはじまりだったといわれています。

このように記号は数学者たちの叡智の結晶といえるものであり、無限をどう扱うのか、空間をどう表現するのか、複雑な形の物の面積や体積をどう求めるのかといった数学の思想や原理が込められています。

記号の意味を理解し、自由に使えるようになれば、数学は誰にも楽しい実りを約束してくれるものです。そして、大学の数学にはこうしたエッセンスが凝縮されているのです。

おいしい穀物の科学

ブルーバックス

白米と玄米の違いは? コシヒカリはどこから来た? 種まきでなく田植えをする理由は? 五穀米とは何を指すの? コムギはなぜパンにして食べるの? 味の良い精米とは? トウモロコシはコメより需要があるの? 信州ソバが有名になった理由は? 遺伝子組み換えトウモロコシとは? など、コメ、ムギ、トウモロコシからアワ、ヒエ、ソバなどの雑穀まで、さまざまな穀物の進化、栽培法、味などの素顔に迫る。

私たちは、毎日ご飯やパンなどを食べている。ご飯はコメで、パンはムギであり、いずれも穀物である。穀物はヒトにとって最も身近で大切な食べ物だが、私たちはどれほどそれを理解しているのだろう。

たとえば、コシヒカリは有名なブランド米だが、コメにブランドがあるのはなぜか。そして、ブランド米にはどんな違いがあるのか。そもそも、おいしいコメとは何か。

あるいは、どうしてイネは水田で育てたり、田植えをするのか。農家が真夏に水田の水を抜いたり、精白したりするのはなぜか。ムギはなぜパンにするのか。雑穀とは何か。アジアではイネが、アメリカではトウモロコシが、ヨーロッパではコムギが多く栽培されるのはなぜだろうか。信州ソバが有名な理由はなんだろうか。

穀物に対するこうした疑問を、科学的に説明するのは簡単ではない。ヒトは長い期間をかけて好みに合わせて穀物を栽培してきたため、その進化には生物学的な要因だけでなく、労働の効率、美意識、食感、嗜好のような人間的な要因が強く働いている。したがって、穀物について説明するときは、複合的な視点が必要になる。

そこで本書は、「三大穀物」とされるイネ、ムギ、トウモロコシについて、その進化や栽培化の過程と、食料としての特性などに重点を置き、自然科学に人文科学的な視点も交え、専門分野を横断しての解説を試みた。また、近年、コメにアワやヒエを混ぜて食べる人も増えているので、雑穀についても触れている。農学だけでなく、温室効果ガスなど環境科学の研究成果も取り入れ、穀物を幅広く理解できるようにした。

ブランド米については、系統図を用いて血縁関係がわかるようにした。ブランド米の味には、品種だけでなく、人や土壌、風、水などの風土が関係していることも農家の具体的な品質データーを用いて解説している。

また、本書では、世界のソバの加工・利用方法を系統的に示している。本書はコメを中心に記述してあるが、ソバも三大穀物にひけをとらない加工の多様さがあり、日本の「蕎麦切り」はたいへん手の込んだ食品であることがおわかりいただけるだろう。

誰もが毎日食べている、おいしい穀物を、わかりやすく解説する。

基準値のからくり

ブルーバックス

賞味期限、放射線量、食品中の化学物質から電車内での携帯電話まで、私たちはさまざまな基準値に囲まれて、超えた/超えないと一喜一憂している。だが、それらの数字の根拠を探ってみると、じつに不思議な決まり方をしているものが多い。その「からくり」を知らなければ、基準値は無用の不安や油断を生む数字になってしまうのだ。「基準値オタク」を自称する俊英研究者4人が追った基準値誕生に潜むミステリー!

基準値を見れば「日本」が見える!

賞味期限、食品の化学物質、放射線量、PM2.5、水質、血圧から電車内の携帯電話まで、

私たちはさまざまな基準値に囲まれて、超えた/超えないと一喜一憂して暮らしています。

しかし、それらの数字の根拠を探ってみると、じつに不思議な決まり方をしているものが多いのです。

たとえば、お酒はなぜ「20歳から」なのか、知っていますか?

基準値とは、その「からくり」を知らなければ、無用の不安や油断を生むだけの数字になってしまうのです。

本書では「基準値オタク」を自称する俊英研究者4人が、基準値誕生に潜む数々のミステリーに斬り込みます!

「基準値の謎」の例

●各メーカーで違うはずの食品の賞味期限、なぜどれも「横並び」になるのか?

●ひじきやコメにも多量に含まれる発がん性物質のヒ素にはなぜ基準値がないのか?

●第一原発事故後のヨウ素131の暫定規制値は、半減期による「濃度の減少」を前提としていた!

●決まるまで10年がかり! PM2・5基準値設定会議の意外な結末とは?

●同じ農薬、同じ残留量なのに、なぜ「リンゴは安全」で「キクラゲは危険」なのか?

●「避難と除染」の安全すぎる基準値と運用、これでは「福島に帰るな」と言っているようなもの!

●「優先席付近では携帯電話の電源をお切りください」という電車内アナウンスの奇妙さ!

●高速バスの夜間走行距離、基準値に「自信がある」ドライバーはわずか4割未満!

これらの謎の答えを知れば、「そんな決め方でいいの?」と何度も驚き、絶句することでしょう。一喜一憂する前に、ぜひご一読ください。

高校数学でわかる流体力学

ブルーバックス

ニュートン力学の極致、憧れの流体力学を理解しよう。水理学や航空力学はもちろん、船や海洋、さらにはエンジンや油圧・配管など、液体や気体を扱う全ての分野で、流体力学は必須です。さらに、理系好きの読者にとって流体力学は憧れです。そこで本書では、流体力学の基礎的から、飛行機の飛ぶ原理として有名な「ベルヌーイの定理」の完全理解を目指し、二次元翼の揚力を計算してみます。

水理学や航空力学はもちろん、船や海洋、さらにはエンジンや油圧、配管など気体・液体を扱う全ての分野で、流体力学は必須です。

また、理系好きの読者にとって、流体力学憧れです。

そこで本書では、流体力学の基礎的な理解から、飛行機の飛ぶ原理として有名は「ベルヌーイの定理」の完全理解を目指します。

「飛行機が飛べる原理は、『ベルヌーイの定理』ではない」という説が、話題になったことがありました。しかし、やはり「ベルヌーイの定理」を用いない限り、ジェット旅客機の巨大な揚力の発生を説明することができません。

液体、気体などの流れる物体を「流体」または「連続体」と呼び、それらの振る舞いを知る物理学を「流体力学」と言います。「ベルヌーイの定理」はこの流体力学のなかの最も重要な定理の一つです。

本書は、流体力学の基本的な考え方から初めて、「ベルヌーイの定理」の完全理解を目指すとともに、「7大難問」で有名な「ナビエ・ストークス方程式」も解説します。