講談社現代新書作品一覧

自衛隊の闇組織 秘密情報部隊「別班」の正体

講談社現代新書

帝国陸軍から自衛隊に引き継がれた“負の遺伝子”とは? 日本が保持する「戦力」の最大タブーとは?――身分を偽装した自衛官が国内外でスパイ活動を行う、陸上自衛隊の非公然秘密情報部隊「別班」に迫った日本で唯一の書! 別班と三島由紀夫の接点、別班と米軍の関係、海外の展開先、偽装工作の手法、別班員になるための試験問題……災害派遣に象徴される自衛隊の“陽”とは正反対の“陰”の実体!

■帝国陸軍から自衛隊に引き継がれた、“負の遺伝子”とは?

■日本が保持する「戦力」の最大タブーとは?

■災害派遣に象徴される自衛隊の“陰”とは?

・・・・・・・・・・

本書は、身分を偽装した自衛官に海外でスパイ活動をさせている、

陸上自衛隊の非公然秘密情報部隊「別班」の実体に迫ったものである。

「別班」は、ロシア、中国、韓国、東欧などにダミーの民間会社をつくり、

民間人として送り込んだ「別班員」に、ヒューミントを展開させている。

日本国内でも、在日朝鮮人を抱き込み、北朝鮮に入国させて

情報を送らせる一方、在日本朝鮮人総聯合会にも協力者をつくり、

内部で工作活動をさせている。

たしかに、アメリカのDIA(国防情報局)のように、海外にも

ヒューミントを行う軍事組織は存在する。

しかし、いずれも文民統制(シビリアンコントロール)、あるいは政治の

コントロールが効いており、首相や防衛相がその存在さえ

知らされていない「別班」とは明確に異なる。

張作霖爆殺事件や柳条湖事件を独断で実行した旧関東軍の謀略を

持ち出すまでもなく、政治のコントロールを受けずに、

組織の指揮命令系統から外れた「別班」のような部隊の独走は、

国家の外交や安全保障を損なう恐れがあり、極めて危ういといえるのだ。

「別班」はいわば帝国陸軍の“負の遺伝子”を受け継いだ“現代の特務機関”であり、

災害派遣に象徴される自衛隊の“陽”の部分とは正反対の“陰”の部分といえる。

・・・・・・・・・・

〈本書のおもな内容〉

第1章 別班の輪郭

中野学校の亡霊/別班と三島由紀夫の接点/別班と米軍の関係 ほか

第2章 別班の掟

海外の展開先/偽装工作の手法/別班員になるための試験問題 ほか

第3章 最高幹部経験者の告白

別班を指揮する正体/元韓国駐在武官の証言 ほか

第4章 自衛隊制服組の独走

事務次官と陸上幕僚長の反応/防衛大臣の対応/別班OBたちの言葉 ほか

最新版 大学生のためのレポート・論文術

講談社現代新書

入門一歩前の基本がわかる、累計40万部超のベストセラー最新版登場! レポート、論文作成には欠かせない、ネット検索の上手な活用法とは? 電子書籍の引用表記は、どのようにすればよいか? 気をつけなければならない論文不正の種類とは? 最新のネット環境などに対応したアップデート版が登場。 誰にも訊けないことが書いてある!

入門一歩前の基本がわかる、累計40万部超のベストセラー最新版登場!

レポート、論文作成には欠かせない、ネット検索の上手な活用法とは? 電子書籍の引用表記は、どのようにすればよいか? 気をつけなければならない論文不正の種類とは?

最新のネット環境などに対応したアップデート版が登場!

誰にも訊けないことが書いてある!

・電子書籍の引用はどう表記する?

・Webの賢い使い方は?

・フォントはどうすればいい?

・参考文献の書き方は?

・実地調査で気をつけることは?

・レポート提出時の注意点は?

・いい論文タイトルとは?

・わかってもらえる論文の条件は?

年代別 医学的に正しい生き方 人生の未来予測図

講談社現代新書

40代は脳・前頭葉の萎縮に、50代は身体よりも精神の健康に注意!会社で出世レースから脱落したら、子どもの就職がうまくいかなかったら、親や配偶者の介護に直面したら、ガンになったら――。どの年代で何が起きるのかを知っておけば、怖くない。後悔しない人生を過ごすための年代別傾向と対策を伝授する、和田秀樹流老年医学の総決算!

40代は脳・前頭葉の萎縮に、50代は身体よりも精神の健康に注意!

会社で出世レースから脱落したら、子どもの就職がうまくいかなかったら、親や配偶者の介護に直面したら、ガンになったら――。どの年代で何が起きるのかを知っておけば、怖くない。和田秀樹流老年医学の総決算!

後悔しない人生を過ごすための年代別傾向と対策

40代 感情の老化を防ぐために

毎日同じ店で食事をするのは、脳・前頭葉萎縮のサイン

健康診断よりも脳ドックや心臓ドック

「反抗期があった子のほうがいい子に育つ」はウソ

50代 人生の岐路

転職先を意識して働く

鬱病のリスク増大

親の運転免許は返納させるべき?

子どもの就職先を選ぶポイント

熟年離婚を切り出されたら

60代 定年と親の死という喪失

定年をどう受け入れるか

自分を必要としてくれるところを探す

税金は元を取ってナンボ

親を特養に入れるために

介護離職は危険

70代 人生最後の活動期

鬱と認知症の割合が逆転

肉を食べなければいけない理由

認知症予防には「脳トレ」よりも「他人とのお喋り」

アルツハイマー病への誤解

老後の蓄えをため込まない

80代 老いを受け入れる

「できない」ことではなく、「できる」ことに注目する

ガンは手術すべきか?

迷惑をかけてはいけないのか?

ピンピンコロリは理想的な死か?

ヘーゲルを越えるヘーゲル

講談社現代新書

精神を中心とした「歴史」の発展を描いたヘーゲル。有名な「主」と「僕」の弁証法、承認論と共同体の議論等を通じて現代思想に与えた影響を探る。そしてラカン、ハーバマス、アーレントなど現代の思想家のヘーゲル解釈を紹介することで、哲学の根本課題・「人間」と「精神」の基礎である「理性」「自由」「市民社会」「法」「国家」などを体系づけたヘーゲルを読み解く。本書は現代を生きる我々=人間にとって必要な知性である。

序 ヘーゲルの何が重要なのか?

多文化主義の旗手、またラカン派精神分析を資本主義批判に応用する思想家など、ヘーゲル研究を出発点とし、ヘーゲル研究に拘る哲学者は少なくない。

現代思想でヘーゲルはなぜ重要であり続けるのかを、アクチュアルな議論の状況に即して考える。

第一章 「歴史の終わり」と「人間」

ヘーゲルの歴史哲学は、マルクスをはじめその後の社会思想を決定づけたその要因を探る。

第二章 「主」と「僕」の弁証法

高著『精神現象学』の有名な「主」と「僕」の弁証法の論理を再確認する。

第三章 承認論と共同体

初期ヘーゲルの「承認論」の意味を考える。ハーバマスとの比較も読ませる内容である。

第四章 「歴史」を見る視点

再度マルクスに立ち返りヘーゲルの「歴史」を総合的に検討する。ベンヤミンとの論争やアーレントとの関連性なども視野に入れる。

子育てで一番大切なこと 愛着形成と発達障害

講談社現代新書

発達障害研究の第一人者が書く、今の子どもたちにとって本当に必要な子育ての方法。発達障害の増加や子ども虐待の急増、いじめや校内暴力など、子育ての大変さばかりが際立っている。そこで、いくつかのとても大事なことだけ押さえておけばいいということを示す。

日本の国益

講談社現代新書

世界の激動の中で、国家をかくも駆り立てる「国益」とはそもそも何なのか? 「国益を誤れば国家は滅びる」。戦前の日本がそうであった。しかし、それほど重大なテーマにもかかわらず、私達は「国益とは何か」を真剣に考えているだろうか? 世界で国益が声高に叫ばれる今日に改めて「国益とは何か」を考えることで、日本の行方を中長期的に思考するための外交入門。

主権や国益が優先する時代に突入し、自由貿易や法の支配といったリベラルな国際秩序が悲鳴を上げている。

アメリカのトランプ大統領は「自国民最優先」の政策に大きく舵を切った。そして、アメリカが後退した空白を埋めるかのように、中国が「大国外交」と「核心利益」を掲げて自己主張を強め、ロシアとともに力による現状変更に動いている。欧州でもナショナリズムが高まり、国益の復権がEUのつながりを脅かしている。

しかし、世界の激動の中で、国家をかくも駆り立てる「国益」とはそもそも何なのか?

「国益を誤れば国家は滅びる」。戦前の日本がそうであった。しかし、それほど重大なテーマにもかかわらず、私達は国益について真剣に考えているだろうか?

世界で国益が声高に叫ばれる今日において、改めて「国益とは何か」を考えることで、日本の行方を中長期的に思考するための外交入門。

<本書の構成>

序章 今、なぜ国益を考えるのか?

第1章 「国益」とは何か

第2章 「国益」の歴史的変遷

第3章 国益とパワーをめぐる大国の攻防

第4章 日本の国益を揺るがす三つの脅威

終章 日本の「開かれた国益」外交

なぜヒトは学ぶのか 教育を生物学的に考える

講談社現代新書

私たちが学校や学校以外のさまざまな機会を通じて学習しなければならないのは、頭をよくするためでもなければ、成績を上げてよい学校に進学するためでもなければ、豊かな生活をするためでもありません。「教育」や「学習」には、進化学的で生物学的な理由があるんです。人間にとって「学ぶ」とはどういう意味があるのでしょうか?最新の進化学・遺伝学・脳科学の知見を参考にしながら、一緒に考えていきましょう。

大切なのは、「どう」学べば他人と比べて成績を上げられるかではない。

「何を」学べばあなたが生きていくのに意味があるかだ。

――あなたの「勉強観」が、この1冊で変わる!

学力の個人差における遺伝の影響は50%。しかし、これは決して残酷な現実ではありません。皆さんの遺伝的素質を花開かせるために、教育があり、学習があるのです。

教育とは決して他人よりもよい成績をとろうと競い合うためでなく、また自分自身の楽しみを追求するためでもなく、むしろ他の人たちと知識を通じてつながりあうためにある。その意味で、ヒトは進化的に、生物学的に、教育で生きる動物なのです。

さあ、あなたはこれからどこに向かって、何を学習し続けていきますか? いま学校で勉強している学生の皆さん、そして昔勉強で悩んだことがあるすべての大人の皆さんに、生物学の視点から「勉強する意味」をお伝えします。

<本書の構成>

序章 教育は何のためにあるのか?

第1部 教育の進化学

第1章 動物と「学習」

第2章 人間は教育する動物である

第2部 教育の遺伝学

第3章 個人差と遺伝の関係

第4章 能力と学習

第3部 教育の脳科学

第5章 知識をつかさどる脳

崩れる政治を立て直す 21世紀の日本行政改革論

講談社現代新書

安倍晋三政権に不利な情報が記載されている公文書の廃棄、官邸に居座る官僚の専横など、政治と行政の崩落は国民を失意のどん底に陥れている。一部の政治家や官僚の首をすげ替えても、事態は好転しそうにもない。政と官の制度設計は事前に考えられたものか、制度作動は順調かの原則論に基づきつつ、戦後の歴代首相の政治手腕とその成果、小泉純一郎政権の成功、民主党政権の失敗から、現安倍政権の政治主導、行政崩壊の核心に迫る。

【本書の構成】

第一章 変わる改革、動く制度

第二章 第二次以降の安倍晋三政権の行き詰まり

第三章 自民党長期政権と自らを動かす官僚制

第四章 小泉純一郎政権以後の自民党と官僚制

第五章 民主党政権の失敗から学ぶこと

第六章 政権交代後の官僚制を再生するには?

安倍晋三政権に不利な情報が記載されている公文書の廃棄、官邸に居座る官僚の専横など、政治と行政の崩落は国民を失意のどん底に陥れている。一部の政治家や官僚の首をすげ替えても、事態は好転しそうもない。政と官の制度設計は事前に考えられたものか、制度作動は順調かの原則論に基づきつつ、戦後の歴代首相の政治手腕とその成果、小泉純一郎政権の成功、民主党政権の失敗から、現安倍政権の政治主導、行政崩壊の核心に迫る。

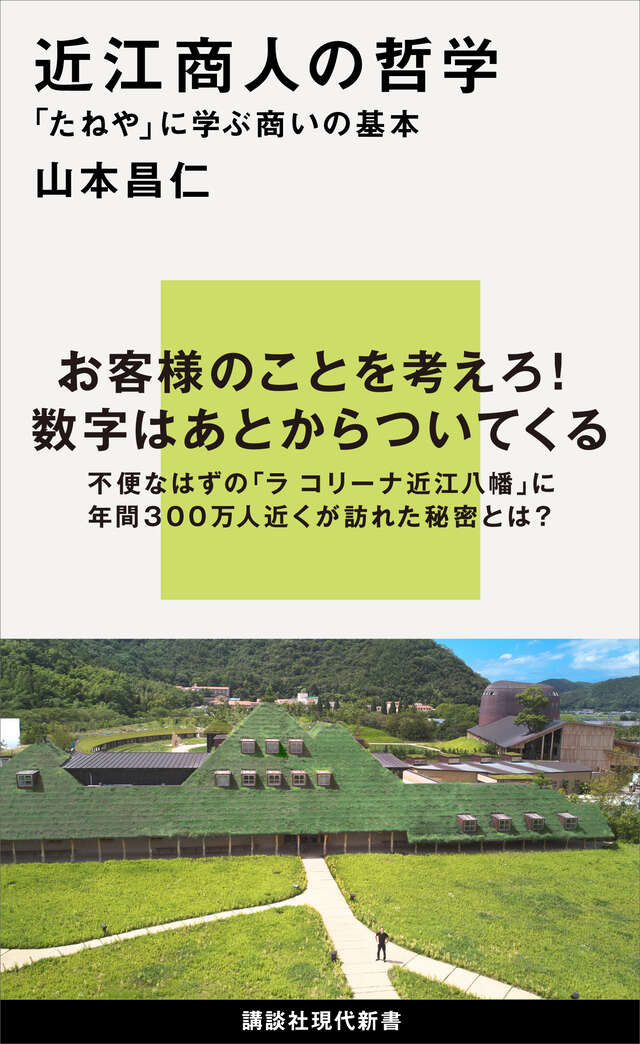

近江商人の哲学 「たねや」に学ぶ商いの基本

講談社現代新書

和菓子業界が縮小する中で、なぜたねやグループは右肩上がりの成長を続けるのか。成功の裏には、「三方よし」「先義後利」に象徴される近江商人の商売道を現代に昇華させた著者・山本昌仁(たねやグループCEO)の哲学がある。自分たちの利益より、まずはお客様が喜ぶことを考える。お客様以外の人々の利益も考える。生まれ育った地域に還元する。たねやの成功は、今後の商売、特に地方での商売繁盛のためのヒントとなるはずだ。

和菓子業界が縮小する中で、なぜたねやグループは右肩上がりの商売繁盛を続けるのか。

成功の裏には、「三方よし」「先義後利」に象徴される近江商人の商売道を現代に昇華させた著者・山本昌仁(たねやグループCEO)の哲学がある。

たねやのフラッグシップ店にして本社機能もある「ラコリーナ近江八幡」は、ショッピングモールのように快適に整備されているわけでもなく、派手なアトラクションもない。甲子園球場三つ分の敷地には、田んぼがあり、あえて地元の雑草を植えるなど自然の空き地のまま。50年後、100年後に近江八幡を人が集まる場所にして、地元に恩返しするために、目先の利益を追わなかった。融資を受ける際、「なんで菓子屋が田んぼをやる必要があるんや」と反対されても、押し切った。

結果、「ラコリーナ」は今、年間300万人近くが訪れる。最中や饅頭が飛ぶように売れ、焼きたて、切りたてのバームクーヘン売り場には長蛇の列ができている。

自分たちの利益より、まずはお客様が喜ぶことを考える。お客様以外の人々の利益も考える。生まれ育った地域に還元する。本社は地元から動かさない。

実は著者は会社の売上にはほとんど興味がない。「数字はあとからついてくる」

本人は意識していないのに、たねやが「現代の近江商人」と呼ばれる所以である。

近江商人がふたたび今注目されているのは、「企業の社会的責任」との関連だろう。社会や地域に貢献する、環境を保護する、持続可能な発展のあり方を考える……。

たねやの製造販売の考え方は、今後の商売、特に地方での商売繁盛のためのヒントがいっぱいです。

徳政令 なぜ借金は返さなければならないのか

講談社現代新書

今も昔もお金の貸し借りには、かたちは違うとはいえ一定の秩序が存在していた。だがその一方で600年前の中世社会と現代社会の金融とでは、決定的な違いが存在していたこともまた確かである。その最たるものが徳政である。貸していたお金がなくなるなど、今では詐欺行為と同等かそれ以上の悪辣きわまりない行為だと考える人がほとんどだろう。だが中世社会ではそれが徳政という美々しい名のもとで行われていた。(はじめにより)

戦乱と民衆

講談社現代新書

白村江の戦い、応仁の乱、大坂の陣、禁門の変――。民衆は戦乱をいかに生き延びたのか? 戦乱は「下克上」のチャンスだった!? 民衆の被害に国家は関心を持っていたのか? 『京都ぎらい』の井上章一氏も交え、日本史研究の風雲児たちが描く、英雄中心の歴史とは異なる、民衆を主語とした日本史!

歴史書ブームの立役者が集まった!

日本史の風雲児たちによる白熱の討論!

民衆はいつも戦乱の被害者なのか?

白村江の戦い、応仁の乱、大坂の陣、禁門の変……

民衆はいかにサバイバルしたのか? 戦乱はチャンスだったのか?

『京都ぎらい』の井上章一氏も交え、国際日本文化研究センター(日文研)の人気学者たちが、

英雄中心の歴史とは異なる、民衆を主語とした日本史を描き出す。

・日本史上最大の敗戦、白村江の戦いの知られざる真相

・一揆は「反権力」、足軽は「権力の手先」なのか?

・大坂の陣とアントワープの大虐殺、その相違点は?

・維新後の京都復興を遅らせた金融システムの破綻

・町家を壊しても、祇園祭を守った戦時体制とは?

・略奪はいつ始まったのか?

・民衆の被害に国家は関心を持っていたか……

話題沸騰の日文研シンポジウム「日本史の戦乱と民衆」に、後日おこなわれた座談会を加えた、待望の新書化!

世界経済入門

講談社現代新書

世界経済の動向を理解しなければ、日本経済の行く末を正しく判断することはできません。野口悠紀雄氏が世界経済の仕組みと課題を分かりやすく解説する決定版入門書です。

世界経済の動向を理解しなければ、日本経済の行く末を正しく判断することはできません。

経済分析では短期的な貿易量の変動や為替レートの変動に注目しがちですが、「なぜそうした変動が起こるのか」その背景にある仕組みを理解することがとても大切です。本書の前半では、世界経済を読み解く上で重要な自由貿易や国際金融の仕組みなどを、基礎から理解できるように分かりやすく解説します。

また、世界経済を牽引する主要各国の動向をしっかりと把握することが重要です。たとえば、1990年代以降の日本の長期的停滞は中国の工業化に適切に対応できなかったことによる面が大きいのですが、いま中国に生じつつある大きな変化を見逃せば、これから先さらに大きな問題に直面することになるでしょう。本書の後半では、アメリカ・中国・NIES・EUの最新の経済動向を読み解きます。

野口悠紀雄氏が世界経済の仕組みと課題を分かりやすく解説する決定版入門書です。

<目次>

第1章 世界の中の日本

第2章 貿易などを通じる国と国とのつながり

第3章 自由貿易はなぜ望ましいのか

第4章 為替レートと国際課税の仕組み

第5章 新しい産業で成長するアメリカ経済

第6章 中国経済はどこまで成長するか

第7章 アジアNIESとASEANの経済

第8章 ヨーロッパ経済とEU、ユーロ

おとなの青春旅行

講談社現代新書

朝から晩まで観光名所をひたすら回って、ヘトヘトに疲れる毎日が続くツアー旅行にはもううんざりだ。せっかくの海外旅なら、ひとり気ままに「生活の場」を自由にたどりたい。東南アジアのカレーを味わい尽くす、中国四大料理を制覇する、シャンパンの聖地を訪ねる、モザイク画をテーマにイタリアの古都を訪ねる、青蔵鉄道で天空を旅する――旅のプロたちが自信を持って薦める15種類の「極上の大人旅」をご紹介しましょう。

朝から晩まで観光名所を回って、ヘトヘトに疲れる毎日が続くツアーにはもううんざり、というあなたへ。

せっかくの海外旅なら、ひとり気ままに「生活の場」をたどりたい人へ。

旅のプロたちが太鼓判をおす、「極上の大人旅」15行程をルート図つきで紹介します!

<目次>

第1部 極上の「海外ひとり旅」15選

第1章 アジアの美食を求めて

イスラムと中国が溶けあった海峡料理を──マレーシア・マラッカからシンガポールへ (下川裕治)

マレー半島を北上して「おらがカレー」を──シンガポールからタイ・バンコクへ (室橋裕和)

庶民の食堂で中華四大料理を── 中国・北京から香港へ (下川裕治)

第2章 アジアの歴史を訪ねて

戦地で思う、遠き反戦運動の日々──ベトナム・ホーチミンシティからハノイへ (下川裕治)

標高5000m、天空をゆく── 中国・青蔵鉄道 (下川裕治)

仏教・ヒンドゥー教の聖地巡礼──インドのガンジス河からヒマラヤのふところへ (室橋裕和)

第3章 「通」もうなる旅路

憧れの「ジャズ」の門戸を叩く──アメリカ・ニューヨークからニューオーリンズへ (小神野真弘)

シルクロードの古都に往時の息吹が残る──ウズベキスタン・ヒヴァからサマルカンドへ (室橋裕和)

インドシナ半島を陸路でぐるり一周──タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア (室橋裕和)

第4章 ヨーロッパの歴史を訪ねて

世界遺産のモザイク芸術をこの目で──イタリア・ローマからヴェネツィアへ (田島麻美)

東西分断時の面影と歴史が香る街並みを歩く──ドイツ・ベルリン (荒巻香織)

激動の歴史の舞台・バルト三国をバスで縦断する──エストニア・ラトビア・リトアニア (Sanna)

第5章 ヨーロッパに酔いしれる

幸せな気持ちにさせる魔法のワインを──フランス・シャンパーニュ地方 (谷 素子)

パブをはしごして、青春のビールを──イギリス・ロンドン (津久井英明)

バルト海のローカル定期船に揺られながら──ドイツからスウェーデン、デンマークへ (久保田由希)

第2部 失敗しない「おとなの旅行術」100

昭和の怪物 七つの謎

講談社現代新書

昭和史研究の第一人者が、積み重ねた取材から東條英機、、石原莞爾、犬養毅、渡辺和子、瀬島龍三、吉田茂が残した謎に迫る。

私の使命は、昭和前期から無謀な戦争に突入し、悲惨な敗戦を迎えるまでの記録と教訓を、次世代に繋げることだと考えている、と筆者は言う。これまで40年以上にわたる近現代史研究で、のべ4000人から貴重な証言を得てきた。本書でも紹介する東條英機夫人。秘書官・赤松貞夫。石原莞爾の秘書・髙木清寿。東條暗殺計画の首謀者・牛島辰熊。2・26事件で惨殺された陸軍教育総監・渡辺錠太郎の娘、和子。犬養毅首相の孫娘、道子。瀬島龍三本人。吉田茂の娘、麻生和子などなど。その証言と発掘した史料により筆者は多くの評伝を書いてきたが、そこに盛り込めなかった史実からあらためて「昭和の闇」を振り返る。とくにこれまで一冊にまとめられていなかった石原莞爾については、はじめての原稿となる(初出は「サンデー毎日」)。

大坂堂島米市場 江戸幕府vs市場経済

講談社現代新書

海外の研究者が「世界初の先物取引市場」と評価する江戸時代、大坂堂島の米市場。米を証券化した「米切手」が、現在の証券市場と同じように、「米切手」の先物取引という、まったくヴァーチャルな売り買いとして、まさに生き馬の目を抜くかのごとき大坂商人たちの手で行われていた。このしばしば暴走を繰り返すマーケットに江戸幕府はいかに対処したのか? 大坂堂島を舞台にした江戸時代の「資本主義」の実体を始めて本格的に活写

「右翼」の戦後史

講談社現代新書

戦前右翼、反米から親米への転換、政治や暴力組織との融合、新右翼、宗教右派、そしてネット右翼・・・。戦後右翼の変遷をたどる。

はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで

講談社現代新書

よいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制する、それが経済学の本質だ! アダム・スミス、マルクス、ケインズら経済思想家は、現実といかに格闘したのか? 一冊で経済学の歴史がわかる決定版入門書。

よいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制する、それが経済学の本質だ!

アダム・スミス以来の経済学の歴史は、さまざまな悪いお金儲けが力を持ってしまうたびに、それに対抗する手段を講じていくというかたちで展開されてきた。労働者階級が苦しんだ19世紀には、会社のお金儲けのあり方を問い直す経済学が生まれた。庶民が豊かになり、貯蓄をしたい人は多いが、自分で事業を展開する意欲を持っている人は少ないという状態になった20世紀には、貯蓄されたお金を運用する「金融」活動が、社会を豊かにするお金儲けになっているかを問い直すケインズの経済学が生まれた――。

アダム・スミス、ミル、マーシャル、マルクス、ケインズら経済思想家は、現実といかに格闘したのか?

現代における、富の所有者の「利益をあげるべし」という指令と、富の活用者=働く者たちの関係はどのように考えればよいのか?

富の所有者が経済の主役から降りていくという経済学の一筋のストーリーを、本流と傍流を対比させることで描き出す。一冊で経済思想の歴史がわかる決定版入門書、誕生!

未来の中国年表 超高齢大国でこれから起こること

講談社現代新書

ベストセラー「未来の年表」の手法=「人口」の観点から未来を予測するという手法を、人口超大国の中国にあてはめてみました。ここまで「人口」データを駆使して中国の未来を読み取った本は初めてです。「人口」は嘘をつきません。人口の増減はたとえ中国であってもかなり正確に予測できます。あれだけの人口を抱え、長年にわたって「一人っ子政策」をとってきた影響で、中国の高齢化社会はかなり厳しいものになると予測されます。

海賊の日本史

講談社現代新書

藤原純友、松浦党、倭寇、村上水軍。海に囲まれた日本列島は、古来、「海賊」と呼ばれる人びとの活動の舞台だった。様々な地域で活躍した様々な「海賊」たちの存在を通して日本の歴史を読み直す、ユニークな日本史の試み。

海に囲まれた日本には、古来「海賊」と呼ばれる存在がありました。海を縄張りとし、その海域を通過する船から「みかじめ料」を徴収するのがその基本的な在り方でした。古代の海賊で有名なのは平将門と共に古代国家を震撼させた藤原純友です。しかし最近の研究では、じつは純友は当初、瀬戸内の海賊を追討する立場にあったことが明らかになりました。それが複雑な権力闘争の結果として、自からが海賊となったのです。中世はまさに海賊の黄金時代で、様々な海域で様々な海賊が活発な活動を繰り広げました。南北朝時代には南朝方の熊野海賊の大船団が、北朝方の薩摩氏の攻撃に紀伊半島から鹿児島まで出撃したことが知られています。また西九州では松浦党と呼ばれる「海の武士団」が形成され、その中からは倭寇として朝鮮、中国にまで進出するような者まであったと考えられています。一方瀬戸内海はまさに海賊の本場とも言えるような地域で、有名な村上水軍を始めとする諸集団が活発に活動していました。

戦国時代になると彼らの存在は「水軍」として戦国大名に注目され、スカウトされる者も出て来ます。毛利氏に付き、本願寺戦争の木津川の戦いで織田信長の水軍を大敗させた村上水軍の働きは有名ですが、それ以外にも武田氏、北条氏、今川氏、徳川氏といった東国の、もともと水軍力を持たなかった諸大名が、伊勢、志摩、紀伊などから海賊たちを呼び寄せて自らの麾下に置きました。しかし彼らの活動も、秀吉の「海賊停止令」によって終止符を打たれます。勝手に「みかじめ料」を徴収するような行為は権力から、決して見逃すべきではないものとみなされるようになったのです。中央集権的な近世には、本来が中世的存在である海賊は、もはや存在の余地はありませんでした。ある者は取りつぶされ、ある者は大大名の家臣として生き残り、またある者は小身の大名として海を捨て、海とは全く関係のない、山間の領地でその後を過ごすことになりました。

それでも、海に囲まれた列島で、海賊が残した遺伝子は決して消えることはありませんでした。捕鯨や、遠洋漁業を始めとする漁業は言うまでもなく、造船業、回船業といった近代日本を支えた産業の中にも海賊の後裔たちの貢献の姿を見ることができます。海賊という日本史上のユニークな存在を通して日本の歴史を通覧することによって、日本の意外な一面が明らかにされて行きます。

強豪校の監督術 高校野球・名将の若者育成法

講談社現代新書

高校野球でチームが強くなるかどうかは、監督が8割以上のカギを握る。10代の子どもたちを野球選手として、人間として成長させながら、チーム作りをしなければならないからである。野球にも、人間にも、そして人生や組織、社会にも精通していなければならない。 一切のごまかしが通用しない真剣勝負の舞台・甲子園で華々しい結果を残してきた名監督たちが、必勝のチーム作りの真髄と若者の教育論を語る。

高校野球でチームが強くなるかどうかは、監督が8割以上のカギを握る。10代の子どもたちを野球選手として、人間として成長させながら、チーム作りをしなければならないからである。野球にも、人間にも、そして人生や組織、社会にも精通していなければならない。と同時に、指導者としてチームに深く関われば関わるほど、試合展開の中に監督の人格が反映される。

甲子園で活躍する監督たちは、何を思い、何を考えてチーム作りに精を出しているのか?

一切のごまかしが通用しない真剣勝負の舞台・甲子園で華々しい結果を残してきた名監督たちが、必勝のチーム作りの真髄と若者の教育論を語る。