講談社現代新書作品一覧

思索の源泉としての鉄道

講談社現代新書

東日本大震災で起きた日本の鉄道史上未曾有の事態……それから3年半、断たれた鉄路はどうなっているのか? なぜ「あまちゃん」にはJRが映らなかったのか? 車窓に目をこらし、歴史に耳を澄ませ、日本を読み解く、唯一無二の“鉄”コラム集!

なぜ「あまちゃん」にはJRが映らなかったのか?

常磐線の断たれた鉄路はどうなっているか?

三陸鉄道が復興できて、JRが復興できない理由とは?

車窓に目をこらし、歴史に耳を澄ませ、日本を読み解く

唯一無二の「鉄」コラム集!

【目 次】

第1章 東日本大震災と鉄道

第2章 天皇・皇居と鉄道

第3章 沿線文化の起源

第4章 断たれた鉄路をゆく

第5章 鉄道をめぐる記憶と文学

第6章 乗客の横顔

第7章 鉄道復興の軌跡

第8章 海外の鉄道で考える

第9章 よみがえる「つばめ」「はと」

ヌードと愛国

講談社現代新書

一九〇〇年代から一九七〇年代に創られた、「日本」をまとった七体のヌードの謎を解く。推理のポイントは、時代と創り手の動機。時系列で並んだヌードから浮かび上がる歴史とは? 極上ミステリーのような謎解き方式で、ヌードから近現代史を読み解いていく。(講談社現代新書)

一九〇〇年代から一九七〇年代に創られた、「日本」をまとった七体のヌードの謎を解く。

推理のポイントは、時代と創り手の動機。

時系列で並んだヌードから浮かび上がる歴史とは?

極上ミステリーのような謎解き方式で、ヌードから近現代史を読み解いていく。

<本書の主な内容>

第一章 デッサン館の秘密

智恵子の「リアルすぎるヌード」伝説

第二章 Yの悲劇

「夢二式美人」はなぜ脱いだのか?

第三章 そして海女もいなくなった

日本宣伝映画に仕組まれたヌード

第四章 男には向かない?職業

満洲移民プロパガンダ映画と「乳房」

第五章 ミニスカどころじゃないポリス

占領と婦人警察官のヌード

第六章 智恵子少々

冷戦下の反米民族主義ヌード

第七章 資本の国のアリス

七〇年代パルコの「手ブラ」ポスター

ふしぎな国道

講談社現代新書

空気のように、非常に身近でありながら、ほとんどその存在を意識されることのない「国道」。実は、この国道には不可思議なことが数多く存在する。・国道246号は存在するのに、国道60号や国道99号がない ・外環やアクアラインは高速道路なのに国道指定されている ・車が通れない商店街や階段が国道指定されている ・同じ国道なのに複数のルートがある 「国道マニア」として知られる著者が、こうした様々な謎を解き明かす

空気のように、非常に身近でありながら、ほとんどその存在を意識されることのない「国道」。その国道を真っ正面から扱った記念碑的作品。

実は、国道には不可思議なことが数多く存在する。

・国道246号は存在するのに、なぜ国道60号や国道99号はないのか?

・圏央道やアクアラインは高速道路なのになぜ国道指定されているのか?

・車が通れない商店街や階段がなぜ国道指定されるのか?

・道路すら走っていないフェリー航路が国道扱いされるのはなぜなのか?

など、いちいち挙げれば、数限りない。

国道をこよなく「国道マニア」として知られる佐藤健太郎氏が、こうした国道にまつわる、様々な謎を読み解くとともに、国道をこよなく愛する「国道マニア」たちのマニアックな生態を解説する。悪路を好んで走る「酷道マニア」。旧道を好んで走る「旧道マニア」。国道のありがたさを実感するために非国道のみを頑なに走行する「非国道走向マニア」、道路元標に異常な執着を示す「道路元標マニア」など、彼らのこだわりは相当なまでにマニアックである。抱腹絶倒の一冊

デジタルは人間を奪うのか

講談社現代新書

健常者の記録を破る義足アスリートの出現、脳とコンピュータの接続、デジタル認知症……デジタルテクノロジーはわれわれをどこに連れていくのか。デジタルの第一線で活動する著者による、最新トピック満載の書。デジタルによって豊かな未来が創造されるはずだが、同時に忍び寄る「不気味さ」の正体とは何か。「デジタルの船からは、もはや降りられない」「モノのネット化で変わる生活」「ロボットに仕事を奪われる日」など。

脳とコンピュータの接続、デジタル認知症、健常者の記録を破る義足アスリート……デジタルテクノロジーはわれわれをどこに連れていくのか。最新トピック満載の書。

<本書の主な内容>

序章 デジタルの船からは、もはや降りられない

「ただ楽になっただけ」/とめどなき情報量爆発/「つながっていても孤独」という不可思議 ほか

第1章 デジタル社会の光と影

SNSが生む経済損失/携帯電話で脳腫瘍が増加する/評判を求め過ぎる子供たち/デジタル写真を撮影するほど記憶が薄れる/ソーシャルメディアが失言を誘発する/サイバー攻撃で死者が出る ほか

第2章 モノのネット化で変わる生活

あらゆるモノがネットとつながる社会/替え時を教えてくれる「おむつ」/ウェアラブルコンピュータの危険性/「コンピュテーショナル・ファッション」/グーグルとアップルが自動車産業を支配する? ほか

第3章 ロボットに仕事を奪われる日

『鉄腕アトム』はもはや夢物語ではない/躍進するロボット記者/コンピュータ小説家/人間の仕事の多くが消滅する

第4章 仮想と現実の境界線が溶ける

「仮想国家」は現実の国家になるか/「オープンガバメント」と個人/「インターネット政党」/就職人気ランキング1位は仮想企業/貨幣制度を揺さぶる仮想通貨 ほか

第5章 脳と肉体にデジタルが融合する未来

人間の脳を超えるコンピュータ/思考する人工知能/記憶の複製/夢の解読/人間の脳が戦場に?/発電装置になる心臓/眼球が人間とコンピュータをつなぐ/人工筋肉で人間に近づくロボット/デジタルとの共存共栄のために ほか

第6章「考える葦」であり続ける

ペンはキーボードよりも強し/ネット断食/アマゾンがリコメンデーションできないもの/ジョブズとカリグラフィー/「外部脳」の弊害/脳の活動のブレイクスルー/情報は知識でも思考でもない/教室を変えたデジタルの力/思考する努力 ほか

終章 デジタルは人間を奪うのか

『マトリックス』が現実化する未来/人工知能に恋をする/子育てとデジタル/スマートフォンに忠誠を誓う人間/紙の新聞の購読をやめない理由/デジタルの力でもかなわないもの/不気味さこそが可能性の証

ヴァロワ朝 フランス王朝史2

講談社現代新書

カペー、ヴァロワ、ブルボンと続くフランス王朝の歴史を描けるのは、この人しかいない!ヴァロワ朝の歴史を描く待望の第2弾。イングランドとの百年戦争、イタリアへの夢、皇帝との確執、そして血みどろの宗教戦争……。相次ぐ戦争と金策の日々。歴代王の心労絶えない260年間は、後に続くブルボンの輝く絶対王政への長き助走期間だったか。

カペー、ヴァロワ、ブルボンと続くフランス王朝の歴史を描けるのは、

この人しかいない!

ヴァロワ朝の歴史を描く待望の第2弾。

ヴァロワ朝創設より始まったイングランドとの百年戦争、

国内有力諸侯との駆け引き。

イタリアへの夢、神聖ローマ帝国皇帝との確執、

そして血みどろの宗教戦争……。

相次ぐ戦争と金策の日々。

歴代王の心労絶えない260年間は、

後に続くブルボンの輝く絶対王政への長き助走期間だったか。

フランスを救え──。

百年戦争のときのジャンヌ・ダルクの叫びはフランス人の心を鼓舞したが……。

神のためには死ねる。しかしフランスのためには死ねるか?

ましてやフランス王のためには??

こうした中でも一歩一歩、王家の国造りは進む。

体の知性を取り戻す

講談社現代新書

小学校入学と同時に覚えた「小さく前へならえ」。それ以来ずっと、私たちは社会が求める「正しい」鋳型に自分の体をあわせてきた。その結果、何が本来の自分なのか、わからなくなっている。自分の体は、自然界最大の謎なのだ。あらかじめ体に装備された力とは何か? どうすればそれを取り戻せるのか? 気鋭のライターが、自らの武術体験から、体に眠っている能力の引き出し方を明かす。(講談社現代新書)

【あなたの体に眠っている能力をどう引き出すか?】

「小さく前へならえ!」

「気をつけ! 休め!」

長年、社会が要請する「正しい」鋳型に合わせてきた結果、

私たちの体は知らぬ間に〈不自由〉になっている。

でも、自分の体のことは、自分が一番わからない。

あらかじめ体に装備された力とは何か?

どうすればそれを取り戻せるのか?

柔道、キックボクシング、古武術、韓氏意拳……

あまたの武道遍歴から考え抜いた

いまを生きのびるために大切なこと!

【推薦!】

頭による学習にばかり意を注ぎ、身体の感覚などは当てにならないものとして軽視してきた日本の教育の問題点を、著者自身の体験を通じて見事に衝いている。

――甲野善紀氏

身体を語る言語はつねに身体を裏切る。言葉で身体を語りきれるはずがないからだ。その根源的矛盾に耐えるためには、『居着かない文体』が必要になる。その困難な要請に著者は懸命に応えようとしている。

――内田樹氏

【目次】

第1章 「小さく前へならえ」で私たちが失ったもの

第2章 渾身のパンチより強い、手応えのないパンチ

第3章 「基本」とは何か

第4章 動かすのではなく、ただ動く

第5章 感覚こそが知性である

現実脱出論

講談社現代新書

「現実」って何だろう? 私たちが知覚している世界と「現実」は、実はかなりズレている!? 「現実」ではノイズとしてカットされているかすかな五感のささやきに、異能の作家・坂口恭平が耳を澄ます。そこで浮かび上がってきたものとは? 驚きの(そしてどこか懐かしい)世界をありありと体験できる本。私たちは本当は、見えないものたち、触れることのできないものたちに包まれて生きているのだ。

目に映っている現実は、決して唯一無二の世界じゃない!

目で見ることも、手で触れることもできないけれど、

たしかに存在するあの〈懐かしい世界〉へ読者を誘う

ベストセラー『独立国家のつくりかた』で〈社会〉と対峙した坂口恭平が、

今度は私たちの〈無意識〉にダイブする!

【目次】

プロローグ 現実さんへの手紙

第1章 疑問の萌芽

第2章 語り得ない知覚たち

第3章 時間と空間

第4章 躁鬱が教えてくれたこと

第5章 ノックの音が聞こえたら

第6章 だから人は創造し続ける

エピローグ ダンダールと林檎

マックス・ウェーバーを読む

講談社現代新書

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』『官僚制』『職業としての学問』等、代表作からウェーバーの思考を知ることは、我々の社会と歴史を深く学ぶことである。そして現在の世界・日本が抱える諸問題を考える示唆に富み興味深い。また社会科学の根本概念に言及した書物は、宗教・経済・政治・法律など主要な分析対象を定義、論理的体系化を試みており、読み直す課題は大きい。思想・哲学を再考したい人への最適の入門書。

政治思想、現代ドイツ思想、社会哲学、基礎法学など幅広い分野にわたり、著者独自の視点・展開から解釈を試みる仲正教授。その入門書には定評があるが、根底に流れるのは「思考する」ことを鍛える力強さにある。

本書は20世紀のヨーロッパのみならず、日本の哲学思想界にも多大な影響を与えたマックス・ウェーバーの著作を読み、彼の主要なテーマに迫る試みである。

ウェーバーの主著である『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、プロテスタントの禁欲が資本主義の精神に適合性を持っていたという逆説的論理で思想界のみならず世界史に興味のある多くの人々の心を捉えた。

彼の講演である『職業としての学問』は、学問の「国家資本主義化」に疑問を呈し、学者の基本姿勢を問い正した書物だが、現在のSTAP細胞問題を考える示唆に富んだ書物である。

また社会科学の根本概念に言及した書物は、宗教・経済・政治・法律など主要な分析対象を定義、その論理的体系化を試みており、現在読み直す課題は大きい。

思想・哲学を再考したいひとへ好適な入門書でもある。

織田信長 <天下人>の実像

講談社現代新書

「信長は本当に全国統一を目指していたのか?」「『天下布武』は全国統一宣言だったのか?」「正倉院の秘宝『蘭奢待』切り取りは、天皇の権威簒奪のためだったのか?」・・・。これまでの常識と先入観を排し、確実な史料だけに基づいて信長の行動を解釈する、最も新しい知見に基づいた最新の信長像。(講談社現代新書)

「戦国大名は天下統一の為に競い合っていた」という戦国大名観は近年では否定されていますが、信長だけは例外と見做されてきました。しかし著者が発見した書簡を初めとする史料から見えてくる客観的な信長像は、他の戦国大名とさほど違ったものではありません。有名な「天下布武」の印章も、信長が「天下を取る」ことを宣言したものではありません。天下とは日本「全国」ではなく、京都を中心とした畿内のことに過ぎません。「天下布武」とは、畿内の秩序維持を、足利将軍をサポートして自分が執り行うという意味なのです。秀吉が行ったのはまさに「全国統一」でしたが、信長にはそういう意志はなかったのではないでしょうか。

しかし『天下布武』の構想も信長の言うなれば「脳内」のものに過ぎず、「大義名分」として説得力のあるものではありません。信長が足利義昭になりかわって事実上の将軍の職務を担っているからといって、他大名には信長の「言い分」に従わなければならないいわれはないのです。結局、信長は武力で「言い分」を認めさせるしかなくなります。自称「天下をおおせつかっている」信長は、かくして諸大名との衝突を繰り返します。例えば上杉氏とは当初、良好な関係にありましたが、信長の版図が拡大し直接境を接するようになると両者は戦争になります。そのような行動が後世の目で見ると、着々と諸勢力を征服して「天下統一」へと邁進していたかのように見えたのです。そもそも信長は、組織的な「政権」は作りませんでした。征服した領土の経営も家臣に丸投げで、支配の方式に革新的な面はありません。その点でも秀吉に比べ信長の「権力」は中途半端な中世的な段階に止まっていたと見做した方がよいのです。

しかし、そのような信長も、最後には「全国統一」という野望に目覚めたのではないかと思われる節もなくはありません。四国攻めなど最晩年の軍事行動には以前とは性質を異にした所があり、もしかしたら本気で全国制覇をする気になっていたのかも知れないと著者は考えます。光秀に殺されたために、その真意がどこにあったのかはわかりません。しかし光秀の謀反自体が、このような信長の豹変が惹起させたものである可能性さえ考えられないことはないのです。本書は一切の先入観を廃し、確実な史料だけに基づいて信長の行動を解釈すればどうなるかを解明し、最も新しい知見に基づいた最新の信長像を提示します

米軍と人民解放軍 米国防総省の対中戦略

講談社現代新書

本書の第4章「米中衝突2030」では、台湾海峡危機と南シナ海危機に端を発する、日本と台湾を巻き込んだ米中の武力衝突を、「戦争シミュレーション」という形で描いている。日本にとって最悪のシナリオとは? 中国海軍の「本当の実力」と「アキレス腱」、自衛隊に課せられた役割と米軍の反撃作戦とは――。アメリカが想定する米中紛争シミュレーションをもとに、「集団的自衛権」後の安全保障を考える。(講談社現代新書)

中国海軍の「本当の実力」と「アキレス腱」、

自衛隊に課せられた役割と米軍の反撃作戦とは――。

アメリカが想定する米中紛争シミュレーションをもとに、

「集団的自衛権」後の安全保障を考える。

--------------------------------------------------

本書の第4章「米中衝突2030」では、台湾海峡危機と南シナ海危機に端を発する、日本と台湾を巻き込んだ米中の武力衝突を、「戦争シミュレーション」という形で描いている。

「見えない攻撃」にさらされる日米…発火点としての南シナ海、中国製端末に仕込まれていたマルウェア、実弾演習を装った奇襲…

在日米軍基地を襲うミサイル攻撃…人民解放軍が標的とするもの、迎撃を阻んだ自衛隊のDNA、在日米軍基地へのミサイル攻撃、嘉手納攻撃…

人民解放軍が日本上陸…特殊部隊によるゲリラ戦術、全国各地を襲った一斉攻撃、東京湾に敷設された機雷、F‐22 vs.Su‐30、航空自衛隊の苦闘…

米軍の視点から見た具体的なシナリオを紹介することによって、人民解放軍の現在と将来に関する読者の方々の理解が、もっとも進められると思うからだ。

今後のアジアの将来を決めるのは米国と中国であることは間違いないだろう。日本はその米国に国家安全保障を依存し、物理的には米中の狭間に位置しながら経済的、軍事的に膨張する中国のパワーと最前線で対峙している。

質量ともに日本が単独で中国のパワーと対峙できる局面はとっくに過ぎ、米国の軍事力や影響力を日本のパワーとして取り込んでいくことが死活的な利益と言える。

その意味で米国、とりわけ米軍が中国をどう捉えているのか、という視点は日本の国益に直結すると言っていい。

--------------------------------------------------

【おもな内容】

第1章 米中パワーゲームの「実態」―米国が狙う経済的利益と中国の本音

第2章 人民解放軍の脅威―中国「A2/AD」能力の全貌

第3章 米軍の作戦コンセプト―「エア・シー・バトル」とは何か

第4章 米中衝突2030

ジャーナリズムの現場から

講談社現代新書

逆風下にさらされる日本のあっても優れた報道を続けている良心的ジャーナリストたちがいる。硬派の調査報道ノンフィクションを手がけきた大鹿靖明氏(朝日新聞記者)が、さまざまな分野で活躍するジャーナリストを取材し、その生き様を活写する。(講談社現代新書)

閉塞感が漂う日本のジャーナリズム。新聞、雑誌、テレビ、メディアを問わず、権力に対する批判精神は次第に失われ、予定調和的な報道を良しとする言論人が増えてきた。かつては風通しのよかった社内には官僚主義がはびこり、本来自由であるはずの記者たちの言論を管理しようという悪しき風潮が蔓延しつつある。こうした逆風下にあっても優れた報道を続けている良心的ジャーナリストたちがいる。

硬派の調査報道ノンフィクションを手がけきた大鹿靖明氏が、さまざまな分野で活躍するジャーナリストを取材し、その生き様を活写する。メディア業界を志す学生、職業人ジャーナリスト必読の書

第1章 命がけの探検取材から見てくる「真実」

角幡唯介(ノンフィクション作家/探検家)

第2章 経済ジャーナリストとしての矜持

高橋篤史{経済ジャーリスト)

第3章 現実主義に立って、論を説く

長谷川幸洋(東京新聞 編集委員)

第4章 タブーに果敢に挑んでこその週刊誌ジャーナリズム

安田浩一(ノンフィクション作家)

第5章 取材相手に無理強いしない「一緒に考える」という立ち位置

大治朋子(毎日新聞エルサレム支局長)

第6章 腕利き社会部記者の「美学」とセカンドライフ

小俣一平〈坂上 遼〉 (探訪記者)

第7章 生活と作品が連動、子育てと家族の問題を追いかける

杉山 春(ルポライター)

第8章 あえて歴史にこだわる理由を話そう

栗原俊雄(毎日新聞学芸部記者)

第9章 日経新聞社長と差し違えたスクープ記者の「挽歌」

大塚将司(元日本経済新聞記者)

第10章 堀川 惠子(ジャーナリスト)

文字と放送 二つの世界に生きる 強い使命感が支える驚異の取材力

世界の鉄道紀行

講談社現代新書

線路の上をボンネットバスが走行するボリビアのレールバスなど、奇想天外な世界の鉄道20路線をめぐる「夢の鉄道旅行記」。マチュピチュへの登山列車/クラクフから通勤電車で世界遺産巡り/幻の湖を目指す中央アジアの小鉄道/ハワイへ行って汽車に乗る/世界最高地点を行くアンデスの鉄道/“本家”オリエント急行に乗ったとき/ヒマラヤの国際軽便鉄道/夜行列車でユーフラテス川を目指す、など。(講談社現代新書)

マチュピチュへの登山列車(ペルー)

クラクフから通勤電車で世界遺産巡り(ポーランド)

幻の湖を目指す中央アジアの小鉄道(キルギス)

ハワイへ行って汽車に乗る(アメリカ)

世界最高地点を行くアンデスの鉄道(ペルー)

“本家”オリエント急行に乗ったとき

(ハンガリー→オーストリア→ドイツ→フランス)

ヒマラヤの国際軽便鉄道(ネパール)

夜行列車でユーフラテス川を目指す(シリア)

昭和時代の日本へ(台湾)

ビコールトレイン往来記(フィリピン)

車窓に広がる地雷原(カンボジア)

ベールの向こうの旅順線(中国)

泰緬鉄道でミャンマーへ(タイ→ミャンマー)

線路を走る南米奥地のボンネットバス(ボリビア)

ブラックアフリカのジャングルトレイン(カメルーン)

内戦をくぐり抜けたバルカン半島のローカル線(ボスニア・ヘルツェゴビナ)

テキーラ・エクスプレスの酔狂な一日(メキシコ)

家族で楽しむキュランダ高原鉄道(オーストラリア)

ベトナム北部のホテル専用列車(ベトナム)

知られざる豪華ディナー列車に揺られて(ザンビア)

非言語表現の威力 パフォーマンス学実践講義

講談社現代新書

どんなに内容が良くても、それだけでは、伝わらない! テレビ・雑誌などメディアでもおなじみ、自己表現(パフォーマンス学)の第一人者として活躍してきた著者が、6年間の雌伏生活で劇的に向上した安倍晋三首相のスピーチなどをサンプルにしつつ、最新の研究をもとに明らかにする魅力的な伝え方。(講談社現代新書)

どんなに内容が良くても、

それだけでは、伝わらない!

テレビ・雑誌などメディアでもおなじみ、

自己表現(パフォーマンス学)の第一人者として活躍してきた著者が、

6年間の雌伏生活で劇的に向上した安倍晋三首相のスピーチなどをサンプルにしつつ、

最新の研究をもとに明らかにする魅力的な伝え方。

あなたは、「話す内容」だけに意識がいっていませんか?

プレゼン・スピーチ・交渉・対話……、

さまざまな「伝える」場面で、じつは話の内容以上に重要なのは、

身振りや手振り、声のトーンやアイコンタクトといった非言語表現。

聴衆を一瞬で自分に引きつける「ブリッジング話法」、

意識するだけで印象が変わる「離見の見」など、

学んで練習すれば、誰もが身につけられる方法が満載。

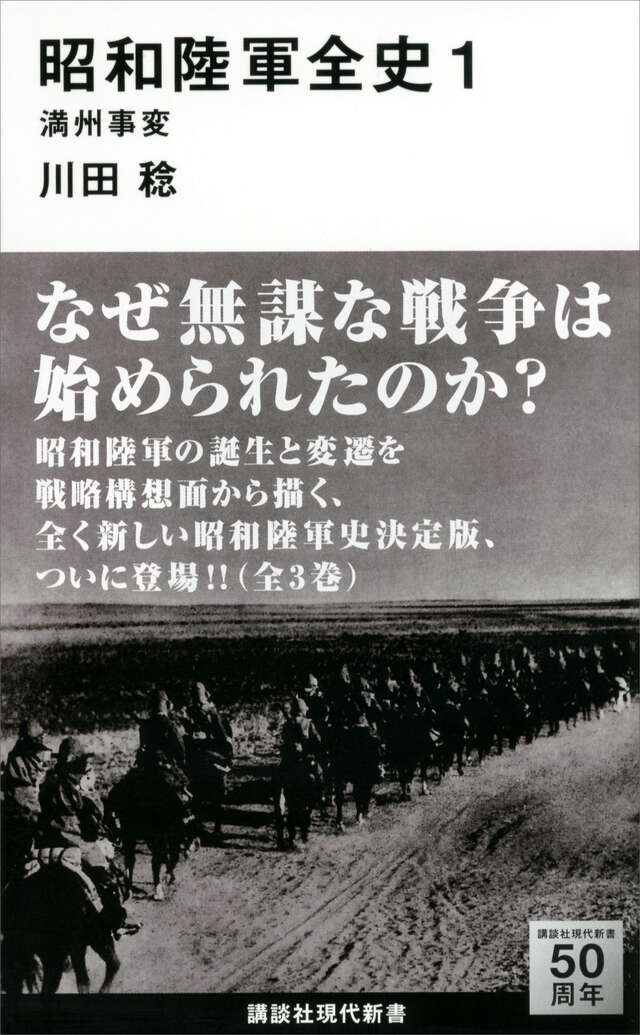

昭和陸軍全史 1 満州事変

講談社現代新書

日本を破滅へと導くことになった陸軍の独断専行という事態はなぜおこったのか? 彼らはいかなる思想の元に行動していたのか? 日本陸軍という日本の歴史においても特異な性質を持った組織がいかに形成され、そしてついには日本を敗戦という破滅に引きずり込みながら自らも崩壊に至ったかのプロセスを描く3部作の第1巻。少壮エリート軍人層による組織内での下克上、その結果としての満州事変から政党政治の終焉までを描く。

日本を破滅へと導くことになった陸軍の独断専行という事態はなぜおこったのか?

彼らはいかなる思想の元に行動していたのか?

日本陸軍という日本の歴史においても特異な性質を持った組織がいかに形成され、そしてついには日本を敗戦という破滅に引きずり込みながら自らも崩壊に至ったかのプロセスを描く3部作の第1巻。

少壮エリート軍人層による組織内での下克上、その結果としての満州事変から政党政治の終焉までを描く。

向き合う力

講談社現代新書

親との葛藤、仕事、結婚と離婚、子育て、大事故とその後遺症、終活……。誰しも、忘れてしまいたい「過去」、思い出したくもない「経験」の1つや2つはあるものです。でも、目を背けてばかりいては進めない「未来」もあるのではないでしょうか。いいことも、悪いことも、すべての経験には「意味」がある――。デビュー40年の女優が、生きづらさを抱えるみなさんに贈る、示唆に富んだ珠玉の一冊。(講談社現代新書)

親との葛藤、仕事、結婚と離婚、子育て、大事故とその後遺症、終活と老後……。

誰しも、忘れてしまいたい「過去」の1つや2つはあるものです。

思い出したくもない「記憶」や「経験」をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

でも、目を背けてばかりいては進めない「未来」もあるのではないでしょうか。

いいことも、悪いことも、すべての経験には「意味」がある――。

デビュー40年の女優が、生きづらさを抱えるみなさんに贈る、示唆に富んだ一冊。

--------------------------------------------------

◆はじめに

自分の存在を認めてもらえた喜び/3日間誰とも話していないことも/人生は「宿題」の連続 ほか

◆第1章 子供を持つことの「強み」と「弱み」

何のために私は頑張ってきたの?/仕事と子供、どっちが大事?/離婚したのは親の勝手/ペット・ロス/キッチンに立つのもつい億劫に/世の中に追いつくのが大変 ほか

◆第2章 転機が「決意」と「覚悟」をもたらす

森繁久彌さんから教えられた「心構え」の大切さ/水谷豊さんは今でもきさくな「お兄ちゃん」 ほか

◆第3章 名優に学ぶ「謙虚さ」と「気配り」

田中絹代さんの演技指導/山岡久乃さんの包容力/今井正監督の上品な執念/高倉健さんの慈愛/京マチ子さんの凛々しさ/山田五十鈴先生の風格/松田優作さんの繊細な気遣い/勇気づけられた緒形拳さんのアドバイス

◆第4章 「不慮の事故」「後遺症」と向き合う

暴走馬車/塗炭の苦しみのはじまり/「自分だけは大丈夫」だと思っていた/1年間放置したツケ/当たり前に生きられることの幸せ ほか

◆第5章 女優稼業の「オモテ」と「ウラ」

他人の成功を妬んでいては成長できない/嫌みに気づかない鈍感力/自分の可能性を自分で狭めない/相次ぐ熱愛報道/人間不信 ほか

◆第6章 「ご飯の時間が怖かった」という記憶

「おまえはどうしてそうなんだ」/両親の不仲/小学校で受けたいじめ/甘え下手 ほか

◆第7章 「おひとりさま」として生きる

思いがけない暴力/離婚に導いた「負の連鎖」/虎党/古美術のしあわせ/着物の魅力/母親との関係改善 ほか

ロックの歴史

講談社現代新書

イギリスとアメリカが互いの音楽を「洋楽」として受容し、進化、統合させて現在のロックが生まれるまでを明快に説く。ミュージシャンの歴史的位置づけもわかるロックファン必読の書! (講談社現代新書)

<本書の内容>

第一章 イギリス・ロック史とアメリカ

第二章 エルヴィス・プレスリーの限界

第三章 ビートルズが生まれた瞬間

第四章 「黒いブルース」から「白いロック」へ

第五章 「世界の音楽・言語」としてのロック

第六章 なぜリヴァプールだったのか

第七章 ローリング・ストーンズ登場

第八章 ロックと天才ギタリストたち

第九章 「アルバムの時代」の夜明け

第十章 ジミ・ヘンドリックスの衝撃

第十一章 「サージェントペパーズ」と一九六七年

第十二章 架け橋としてのウッドストック

第十三章 ボブ・ディランの揺さぶり

第十四章 「統合」と「分化」の時代へ

第十五章 ロックが帰っていく場所

若者による革新的な音楽、こそが「ロック」のはずだった。

しかし、いまもロックを長年にわたり現役で支え続けるポール・マッカートニー、ミック・ジャガー、ボブ・ディランは皆、七十代となった。

ロックは新たな局面を迎えるとともに、歴史となったのだ。

音楽評論家の中山康樹氏が、従来の枠組みにとらわれない斬新な視点で、

いかにロックが生まれたか、という大きなテーマを明快に解き明かしていく。

イギリスとアメリカが、互いの音楽を「洋楽」として受容し、

(ときに「誤読」しながら)進化させ、統合、分化させていく過程で生まれた現在のロック。

そのプロセスを丁寧に検証しつつ、大胆に意味づけていく文章には、

優れた歴史家が神のような視点から歴史を再定義・再構築し、

新しい世界観を示してくれた時のような知的興奮を覚える。

本書ではまた、いままでのロック史ではあまり表舞台に出ることがなかったミュージシャンたちが果たした重要な役割にも、光を当てる。

たとえば、クリフ・リチャード&シャドウズ、マディ・ウォーターズ、レオン・ラッセルなど、

既存の解釈では脇役となりがちだったミュージシャンの存在意義を知ることによって、

ロック史をより深く理解することができるだろう。

認知症を知る

講談社現代新書

著者は、30年近く認知症を取材してきた、日本を代表する医療記者です。数年前、実母が認知症を発病し、患者家族の立場にもなりました。そこで気づいたことや実感したことも織り交ぜながら、認知症について、できる限りわかりやすく語った本です。発症、受診、検査、告知、アルツハイマー病をはじめとする認知症のさまざまな病気、介護。そして、糖尿病との関係など予防の最新情報。「いまの認知症のすべて」がわかる本です。

「信濃毎日新聞」の生活家庭記事、医療記事を30年近く執筆してきた著者が、記者として、患者家族として、両方の視点から、できるかぎりわかりやすく書いた認知症の本です。

糖尿病と認知症との関係や、漢方薬の効果、治療可能な認知症など、最新情報も満載。

【本書「はじめに」より】

私の取材の基本は、ルポの繰り返しでした。医師、コメディカル(医療従事者)、研究者、福祉関係者ら多くの皆さまにお会いして、さまざまなことを学びながら執筆してきました。この本は、長い医学・医療記者生活を通してのメモの集積であり、認知症の母に対する思いも入っています。

本書が、認知症とはどのような病気なのか、家族や周囲はどう対応したらいいのかを知る“よすが”になれば幸いです。

生命のからくり

講談社現代新書

現在の地球に存在する多様な生き物たちは、単純な化合物から進化してきたと考えられている。「生命」が単なる物質から決別し、その脈打つ「鼓動」を得たのは、どんな出来事が転換点となったのだろうか? 本書では、最近の生命科学の進展から得られた数々の知見を通じて、生命の根源的な性質を「自己情報の保存とその変革」という二つの要素と捉える。これらが悠久の時を経て織りなす「生命」という現象の「からくり」に迫る。

現在の地球に存在する多様な生き物たちは、単純な化合物から進化してきたと考えられている。「生命」が単なる物質から決別し、その脈打つ「鼓動」を得たのは、どんな出来事が転換点となったのだろうか? 本書では、最近の生命科学の進展から得られた数々の知見を通じて、生命の根源的な性質を「自己情報の保存とその変革」という二つの要素と捉える。これらが悠久の時を経て織りなす「生命」という現象の「からくり」に迫る。

「失敗」の経済政策史

講談社現代新書

長期政権を維持してきた自民党、あるいは一時的に政権の座に着いた非自民連立内閣、民主党などは日本経済浮上に向けた努力をしたようにも見える。財政金融政策の実務を担ってきた大蔵省(現財務省)、日本銀行もさまざまな政策手段を駆使した。だが、それらが実ることはなかった。なぜか。バブル崩壊後の20年間の経済政策を振り返り、同じ過ちを繰り返さないために広く世間に警告することが、本書の目的である。

長期政権を維持してきた自民党、あるいは一時的に政権の座に着いた非自民連立内閣、民主党などは日本経済浮上に向けた努力をしたようにも見える。

財政金融政策の実務を担ってきた大蔵省(現財務省)、日本銀行もさまざまな政策手段を駆使した。

だが、それらはこれまで実ることがなかった。

なぜなのか。

「失われた20年」の教訓とは何か。

「失敗のツケ」を払うのはいつもわれわれ。

バブル崩壊後の20年間の経済政策を振り返り、同じ過ちを繰り返さないために広く世間に警告することが、本書の目的である。

【おもな内容】

第一章 焦土からバブルの「宴」まで―戦後日本経済の疾走

「インフレ和尚」の生産再開/「天才」に勝った「教祖」/「それでも銀行の頭取か!」 ほか

第二章 「宴」の裏で悪魔が微笑んだ―バブル崩壊の爪痕

虚しく響いた三三七拍子/「平成の鬼平」は正義の味方?/大銀行が料亭女将に頭を下げて…… ほか

第三章 血税が底なし沼に消えた―政策誤操作で「戦後最悪の不況」へ

大蔵省、街宣車に包囲される/山一証券は二度死ぬ/「慶応」と「女性」で委員長に/「佐々波委員会」のあきれた実態 ほか

第四章 「小泉改革」の正体―戦後最長景気の幸運

姿を消した「元日本一」企業/「再生機構」の功罪/波乱の郵政民営化/なぜ四分社化だったのか ほか

第五章 そして「格差社会」が進んだ―日本型雇用慣行の崩壊

秋葉原の悲劇/竹中の入れ知恵/派遣は「小泉改革」で激増した/「宮内委員会」の暗躍と奥谷の暴走 ほか

第六章 「日銀理論」の自縄自縛―迷走した金融政策

「異次元のバズーカ砲」/日銀は資金供給をコントロールできない?/岩田・翁論争/目まぐるしい迷走 ほか

第七章 「国民の生活」は「第一」ではなく……―背信のマニフェスト

財務省執念の二ケタ税率に/消費増税は「マニフェストにはなかった」?/「究極の大増税」再び ほか

第一次世界大戦と日本

講談社現代新書

2014年は第一次世界大戦の開戦100年目です。その影響は第二次世界大戦以上で日本にも深く及んでいました。大戦前後の日本社会を観察すると「複数政党制への過渡期」「好景気から長期停滞へ」「大衆社会のなかの格差拡大」という、まさに今日的な課題がみえてきます。この戦争が浮かびあがらせた課題は21世紀の現在も構造としては変わっていないのです。本書は、さまざまな側面から「現代日本」の始まりを考える一冊です。

現代日本の原点はここにあった!

2014年は第一次世界大戦の開戦100年目です。その影響は第二次世界大戦以上で日本にも深く及んでいました。大戦前後の日本社会を観察すると「複数政党制への過渡期」「好景気から長期停滞へ」「大衆社会のなかの格差拡大」という、まさに今日的な課題がみえてきます。この戦争が浮かびあがらせた課題は21世紀の現在も構造としては変わっていないのです。本書は、さまざまな側面から「現代日本」の始まりを考える一冊です。