新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2015.08.28発売

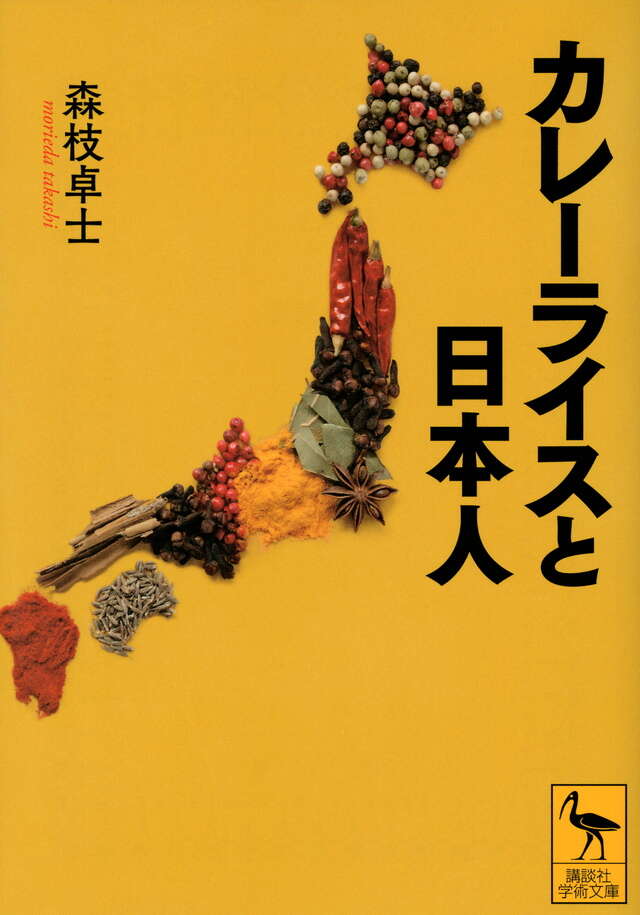

カレーライスと日本人

講談社学術文庫

インドで生まれたカレーが、いまや日本の食卓の王座についている。日本人はなぜカレーが好きなのだろうか。われわれが食べているカレーはインドから輸入されたのか。アジア全土を食べあるき、スパイスのルーツをイギリスにさぐり、明治文明開化以来の洋食史を渉猟した著者が、「カレーとは何か」を丹念に探った名著。刊行後、『美味しんぼ』で詳しく紹介されるなど、日本の食文化論に大きな影響を与えた。著者による補筆を収録。

2015.08.28発売

再発見 日本の哲学 大森荘蔵――哲学の見本

講談社学術文庫

隣の部屋のテーブルは、誰も見ていなくてもあるだろうか。つまり、知覚されていなくても物はあるのだろうか。普通はあると考える。でも、本当にそう言えるだろうか。ここに、哲学の思考が生まれる。全身で自らの思索を刻んでいった稀有な哲学者、大森荘蔵の哲学を、筆者自身の思考も交叉させつつ、鮮やかに浮き彫りにした快著! (講談社学術文庫)

他人にも心があり、その心のありようは、おおむね私と同様である、と常識的には考える。しかし、その考えが正しいと保証してくれる証拠はどこにもない。「他我問題」という、哲学の大テーマである。私に他人の「痛み」がわかるか、他人の痛そうな外見と、私が知っているあの「痛み」の感覚が同じとは限らないではないか。――

大森荘蔵は、このような哲学の大テーマを、独自の思索をかさねて考え続けた。その道筋を、著者は初期の論文から晩年に至るまで、ていねいに追っていく。そこには、哲学することの本質が現れている、という確信がある。

著者は、「はじめに」でこう書く。

「私は、大森荘蔵という一人の哲学者が、その全身で自らの思索を刻んでいく姿を描き出したかった。大森ブランドの哲学製品をショーウインドウの並べ、解説したり値踏みしたりするのではなく、それを作り、壊し、未完成のまま低く呻き声をあげている、その生身の身体を、読者の前に差し出したい。乱暴に言い切ってしまえば、そうして、『哲学ってのはこうやるもんなんだ!』と見得をきりたいのである。」

近代日本の哲学者の思索の本質と魅力を描き出す「再発見 日本の哲学」シリーズ、学術文庫版の第一弾!

![スッタニパータ [釈尊のことば] 全現代語訳](https://dvs-cover.kodansha.co.jp/0000211769/kMLBrP7kdVaPB6pYuAlCVX6SXlVhWGCrt98vmpAp.jpg)

2015.08.28発売

スッタニパータ [釈尊のことば] 全現代語訳

講談社学術文庫

かくしてひとり離れて修行し歩くがよい、あたかも一角の犀そっくりになって――。『法句経(ダンマパダ)』とともに原始仏典の中でも最古層とされる『スッタニパータ』。最初期の仏教思想と展開を今に伝えるこの経典は、釈尊に直結する教説がまとめられ、師の教えに導かれた弟子たちが簡素な生活のなかで修行に励み、解脱への道を歩む姿が描き出される珠玉の詞華集である。2400年前の金口直説を平易な現代語で読む。

2015.08.28発売

続 まんが パレスチナ問題 「アラブの春」と「イスラム国」

講談社現代新書

ユダヤの少年ニッシム、パレスチナの少年アリ、そして智恵のある「ねこ」を語り部に、パレスチナ問題を4000年前から現代まで、わかりやすく説明。中高生から大人までおすすめ。日本人にも関係のあるパレスチナと中東を巡る世界の大問題を理解するには、まずはこの一冊から。

宗教、民族、資源、復讐の歴史などが複雑に絡み合い、

世界の大問題の根幹ともいえる「パレスチナ問題」。

前作『まんが パレスチナ問題』では、ユダヤの少年ニッシム、パレスチナの少年アリ、そして智恵のある「ねこ」を語り部に、

パレスチナ問題を4000年の歴史を遡り、わかりやすく説明、

中高生から大人まで、多くの人の支持を集めました。

前作より10年、さらに混迷を深めるパレスチナ・中東問題を

前作と同じ二人とねこが解説します。

日本人にも関係のあるパレスチナと中東問題を理解するには、

まずはこの一冊から。

2015.08.28発売

弥生時代の歴史

講談社現代新書

稲作は五〇〇年も早く始まっていた! AMS炭素14年代測定法が明らかにした衝撃の事実をもとに、弥生時代の歴史を書き換える。

AMS炭素14年代測定に基づき、水田稲作の開始は従来よりも500年早かったとした国立歴史民俗博物館の研究発表は当時、社会的にも大きなセンセーションを巻き起こしました。発表時には当時の常識からあまりにもかけ離れていたために疑問を呈する研究者も数多くいましたが、その後、測定点数も4500点ほどまでにと飛躍的に増加を遂げ、現在では歴博説の正しさがほぼ確定されています。

では、水田稲作の開始が500年早まると、日本列島の歴史はどのように書き換えられるのでしょうか。一言で言えば、「弥生式土器・水田稲作・鉄器の使用」という、長らく弥生文化の指標とされていた3点セットが崩れ、「弥生文化」という定義そのものがやり直しになったと言うことです。この3つは同時に導入されたものではなく、別々の時期に導入されたものでした。例えば鉄器は水田稲作が始まってから600年ほど経ってからようやく出現します。つまりそれ以前の耕作は、石器で行われていたのです。また水田稲作そのものの日本列島への浸透も非常に緩やかなものでした。水田稲作は伝来以来、長い間九州北部を出ることがなく、それ以外の地域は依然として縄文色の強い生活様式を保持していました。また東北北部のように、いったん稲作を取り入れた後でそれを放棄した地域もありました。関東南部で水田稲作が始まるのは、ようやく前3~2世紀になってからでした。

とすると、これまで歴史の教科書で教えていたように、何世紀から何世紀までが縄文時代で、その後に弥生時代が来ると単純に言うことはできなくなります。水田農耕社会であるという弥生「時代」の定義は、ある時期までは日本列島のごくごく一部の地域にしか当てはめられなくなるからです。

本書は、このような問題意識の元で「弥生文化」が日本列島に浸透していく歴史を「通史」として描く初めての本です。

2015.08.28発売

日本のロック名盤ベスト100

講談社現代新書

本邦初!これが真のオールタイム・ベストだ!日本のロック「オールタイム・ベスト」1位~100位を、著者独自の「五つの指標」と「レコードじゃんけん」で完全ランキング。5位は矢沢永吉『ゴールドラッシュ』、4位はイエロー・マジック・オーケストラ『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』、3位はザ・ブルーハーツ『ザ・ブルーハーツ』、2位はRCサクセション『ラプソディー』・・・・・・栄光の1位に輝いた名盤とは!?

本邦初!これが真のオールタイム・ベストだ!!

日本のロック「オールタイム・ベスト」1位~100位を、著者独自の「五つの指標」と「レコードじゃんけん」で完全ランキング。見事ランクインした次の名盤は、いったい何位に選ばれているのか!?

佐野元春『SOMEDAY』、矢野顕子『JAPANESE GIRL』、山下達郎『SPACY』、荒井由実『ひこうき雲』、たま『ひるね』、X『BLUE BLOOD』、暗黒大陸じゃがたら『南蛮渡来』、大滝詠一『ロング・バケイション』、電気グルーヴ『A(エース)』、サザンオールスターズ『人気者で行こう』、PUFFY『JET CD』、宇多田ヒカル『ファースト・ラヴ』、ミスター・チルドレン『Atomic Heart』……

そして、5位には矢沢永吉『ゴールドラッシュ』、4位にはイエロー・マジック・オーケストラ『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』、3位にはザ・ブルーハーツ『ザ・ブルーハーツ』、2位にはRCサクセション『ラプソディー』がランクイン!

では、栄光の1位に輝いた名盤とは!?

【著者紹介】

かわさき・だいすけ/1965年生まれ。作家。88年、音楽雑誌『ロッキング・オン』にてライター・デビュー。93年、インディー雑誌『米国音楽』を創刊し、執筆・編集やデザインを手がける。レコード・プロデュース作品も多数あり、2010年からは文芸誌『インザシティ』(ビームス)に短編小説を継続して発表。著書に『フィッシュマンズ 彼と魚のブルーズ』『東京フールズゴールド』(ともに河出書房新社)がある。

【著者メッセージ】

ここのところ小説ばかり書いていたのですが、ひさしぶりに音楽の本を仕上げました。「ベスト100」チャートとレビュー100連発を第一部に、第二部では「米英のロックと比較し検証した日本のロック全歴史」を、すべて書き下ろしで記しました。なぜ日本のロックは、歌謡曲を仇敵としたのか。ニューミュージックやJポップという呼称によって、どんなふうに「貶められた」のか。「外来の文化」だったロック音楽が、どんな過程を経て「日本語の世界」のなかに移植され、花開いていったのか……リスナーズ・ガイドとして、文化史的読み物として、どんな角度からのご興味でも大歓迎です。ぜひ手に取ってみてください。

2015.08.28発売

タモリと戦後ニッポン

講談社現代新書

終戦直後に生まれ古希を迎えた稀代の司会者の半生と、敗戦から70年が経過した日本。双方を重ね合わせることで、あらためて戦後ニッポンの歩みを検証・考察した、新感覚現代史! タモリが各時代ごとにすごした場所をたどり、そこでの人間関係をひもときながら、戦後という時代を描き出してみると……タモリとは「日本の戦後」そのものだった! (講談社現代新書)

終戦直後に生まれ古希を迎えた

稀代の司会者の半生と、

敗戦から70年が経過した日本。

双方を重ね合わせることで、

あらためて戦後ニッポンの歩みを

検証・考察した、新感覚現代史!

まったくあたらしいタモリ本!

タモリとは「日本の戦後」そのものだった!

--------------------

本書はタモリの足跡を通して

戦後ニッポンの歩みを振り返るというものである。

なぜ、タモリを軸としたのか。

それはまず何より、彼が一九四五年八月二二日と

終戦のちょうど一週間後に生まれ、

その半生は戦後史と軌を一にしているからである。

(中略)本書ではもちろんタモリと場所と時間を共有した

著名人もたくさんとりあげるつもりだが、それとあわせて、

(中略)タモリとどこかですれ違っていたはずの

より多くの人たちにも目を向けたい。

そんな有名無名の人たちとタモリとの接点にこそ

時代性とやらは宿っていると思うからだ。

というわけで本書には多くの場所が登場する。

大学、ジャズ喫茶、ボウリング場、酒場、生放送のスタジオetc.……

タモリが各時代ごとにすごした場所をたどり、

そこでの人間関係をひもときながら、

戦後という時代を描き出せたらいいのだが。

まずは彼の幻の故郷ともいうべき

旧満洲を旅してみることにしよう。―「はじめに」より

--------------------

◆本書のおもな内容◆

序 章 偽郷としての満洲

第1章 坂とラジオ、そしてジャズ―祖父母に育てられて

第2章 大学紛争とダンモ研狂騒曲―森田一義から「タモリ」へ

第3章 空白の7年間―ボウリングブームのなかで

第4章 ニッポン最後の居候―タモリ出現

第5章 テレビ「お笑い」革命―芸能人と文化人のあいだで

第6章 “変節”と“不変”―フジテレビの絶頂と『笑っていいとも!』

第7章 「リスペクト・フォー・タモリ」ブーム―テレビは終わらない

終 章 タモリとニッポンの“老後”

2015.08.28発売

戦国誕生 中世日本が終焉するとき

講談社現代新書

空洞化する将軍・天皇・守護職、激化する応仁・文明の乱。激動の15世紀半ばを活写する。幕府と朝廷の体制はいかに崩壊したか。無力な青年将軍。策動をくりかえす近臣たち。「辞めたい」と口にする天皇──。応仁・文明の乱など激動する十五世紀半ば、「権威」から「権力」へと、時代の転換する様相を描き出す。(講談社現代新書)

旧体制はいかに崩壊したか

無力な青年将軍。策動をくりかえす近臣たち。「辞めたい」と口にする天皇、

急速に台頭する守護代――。

応仁・文明の乱など激動する十五世紀半ば、「権威」から「権力」へと、

時代の転換する画期を描きだす。

2015.08.28発売

アイデアを形にして伝える技術

講談社現代新書

「アイデアがコンスタントに溢れ出る仕組み」は誰でも持てる! 「効率的なインプット」から「相手に伝わるアウトプット」へ、その刺激を受けて「さらに豊かなインプット」へ…。そんな「循環システム」をつくろう!

ビジネス書のイメージを変えたベストセラー『IEDA HACKS !』はじめ『HACKS !』シリーズ共著者にして凄腕マーケティング・プランナーの著者・原尻淳一が、インプット&アウトプットの各技術、それらをつなげるシステム構築について、具体的ノウハウを全公開。

現場調査(1次情報)&本やウェブの情報(2次情報)収集術から、クラウド時代の情報整理術、企画書や章の超具体的な書き方、自分の価値を高めるプレゼン上達法まで…。

山田真哉氏、小山龍介氏推薦! 「個人の能力と価値」がいっそう求められる時代の「新しい仕事の教科書」!

【目次】

第1部 インプットの技術

第1章 「現場の情報」力

直接ターゲット(当事者)に話を聴く習慣/インタビューのコツ/メモとノートの取り方…

第2章 情報を集める技術・読む技術

本を読むのは3段階で/ウェブ上に書棚をつくる/日本語検索+英語検索+画像検索…

第3章 データベース構築とアイデア発想

クラウドサービスを活用する/5つの揺さぶり/アウトプットへの準備がアイデア力を高める…

第2部 アウトプットの技術

第4章 型の効用

企画書の基本構造/マンダラートを活用してツリー構造をつくる/3つの編集技術…

第5章 わかりやすく自分らしい文章術

書くための「基本3原則」/自分らしい表現のための「ルールづくり」…

第6章 企画書を書く

「名作ファイル」をつくる/ビジュアルを使えば効果は倍になる/自分らしさを演出する企画書をどうつくるか…

第7章 伝わるプレゼンテーション

事前準備でおさえる3要素/スライドは「トップラインで紙芝居をつくる」/わたしのロールモデルの探し方…

2015.08.28発売

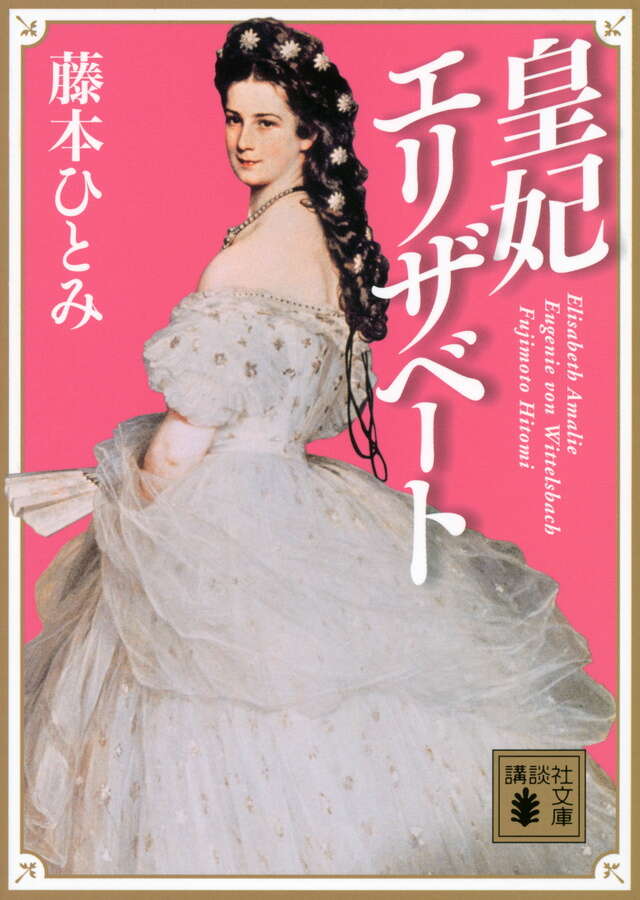

皇妃エリザベート

講談社文庫

「バイエルンの薔薇」と呼ばれ、ハプスブルク家六百有余年の歴史上最も美しいといわれた皇妃エリザベート。激動の時代、彼女は嫉妬と羨望のなか、皇室の因習に抗い自由奔放に生きた。没後百年を経てもオーストリアの人々の心を捉えてはなさない“シシィ”エリザベートの波瀾万丈の人生をいきいきと描いた決定版!

愛と自由を求め運命に翻弄された世にも美しき皇妃の真実

「バイエルンの薔薇」と呼ばれ、ハプスブルク家六百有余年の歴史上最も美しいといわれた皇妃エリザベート。激動の時代、彼女は嫉妬と羨望のなか、皇室の因習に抗い自由奔放に生きた。没後百年を経てもオーストリアの人々の心を捉えてはなさない“シシィ”エリザベートの波瀾万丈の人生をいきいきと描いた決定版!

2015.08.28発売

極楽谷に死す

講談社文庫

1970年代、あの時代の熱はどこにいってしまったのか。南米バルパライソ、極楽谷と称される海辺の町から“わたし”のもとに一通の手紙が届く。学園紛争に引き込んでしまった友人が死んだという。さいはての地で娼婦の稼ぎで生きてきた男の軌跡を辿(たど)る“旅”にわたしは出た――。あの時代があざやかによみがえる短編集。(講談社文庫)

熱くてとっぽくてマジだったあの時代がここに生きている。――加賀まりこ

1970年代の余韻。それぞれの軌跡を辿る旅――

1970年代、あの時代の熱はどこにいってしまったのか。南米バルパライソ、極楽谷と称される海辺の町から“わたし”のもとに一通の手紙が届く。学園紛争に引き込んでしまった友人が死んだという。さいはての地で娼婦の稼ぎで生きてきた男の軌跡を辿(たど)る“旅”にわたしは出た――。あの時代があざやかによみがえる短編集。

「君がいうように、俺は一介の物書きにすぎない。そんな奴に、センデロ・ルミノソを紹介しても意味ないだろう」

「意味はある」

強い口調だった。

「アメリカなどはセンデロ・ルミノソを凶悪なテロ組織だと喧伝(けんでん)しているけど、そんなんじゃない。いまや彼らは圧政に苦しむ南アメリカ各国の人々の輝ける指針よ。あなたを彼に紹介したのは、そのことを日本の大衆に知らせて欲しいからだわ」

わたしは硬質なまなざしでそう言い切ったヒロコを見つめて思った。

――けっきょくこいつは、あの頃と変わっていない。騒然たるアジ演説と怒号が交錯する1970年代初頭の大学キャンパスが、瞬間的に脳裏に浮かんで消えた。――<「風の王国」より>

2015.08.28発売

となりの姉妹

講談社文庫

2015.08.28発売

箪笥のなか

講談社文庫

2015.08.28発売

聖ヨゼフの惨劇

講談社文庫

開かずの礼拝堂の怪。引きずり込まれる悪党と美女。15歳の少年ヴィドックは、生きて出られぬ苛烈な監獄に送り込まれた。不思議な美少女との逢瀬を重ね脱獄の機会を窺ううちに、開かずの礼拝堂に行き当たる。幽霊に取り殺されるというのは本当か。革命派と王党派がしのぎを削るフランスを舞台に展開する波乱万丈の歴史ミステリー。<『聖ヨゼフ脱獄の夜』改題>

開かずの礼拝堂の怪。引きずり込まれる悪党と美女

15歳の少年ヴィドックは、生きて出られぬ苛烈な監獄に送り込まれた。不思議な美少女との逢瀬を重ね脱獄の機会を窺ううちに、開かずの礼拝堂に行き当たる。幽霊に取り殺されるというのは本当か。革命派と王党派がしのぎを削るフランスを舞台に展開する波乱万丈の歴史ミステリー。(『聖ヨゼフ脱獄の夜』改題)

2015.08.28発売

間諜 二葉亭四迷

講談社文庫

明治の文豪・二葉亭四迷は、日本陸軍の指令を受けたスパイだったのか!? ウラジオストック、ハルビン、北京……を舞台に彼の足跡をたどり、隠された真実を明かしてゆく。日露戦争前後に繰り広げられた諜報戦や遠くポーランドの独立運動との関わりまでをも描いた、史実に基づく壮大な歴史ミステリーの傑作長編。(講談社文庫)

明治の文豪・二葉亭四迷は、日本陸軍の指令を受けたスパイだったのか!? ウラジオストック、ハルビン、北京……を舞台に彼の足跡をたどり、隠された真実を明かしてゆく。日露戦争前後に繰り広げられた諜報戦や遠くポーランドの独立運動との関わりまでをも描いた、史実に基づく壮大な歴史ミステリーの傑作長編。

2015.08.28発売

連続講義 現代日本の四つの危機 哲学からの挑戦

講談社選書メチエ

日本を代表すると言っても過言ではない12名の哲学者たちが、一般の聴衆を前に「現代日本の危機」を提示し、その打開策を探る「哲学からの挑戦」の試み。2014年から2015年にかけて行われ、大きな反響を呼んだ連続講義を基に、熱のこもった会場の模様を完全再現する。ライヴ感あふれる口語体で「知」「ことば」「いのち」「戦争」という「四つの危機」を取り上げ、立ち向かおうとした哲学者たちによる真剣な格闘の記録。

本書は、2014年9月から2015年1月にかけて高千穂大学で行われた連続講義を基にしたものである。日本を代表すると言っても過言ではない12名の哲学者たちが、一般の聴衆を前に「現代日本の危機」を提示し、その打開策を探る「哲学からの挑戦」の試みは、大きな反響を呼んだ。本書は、熱のこもった会場の模様を再現することを目指し、ライヴ感あふれる口語体による連続講義として編まれる。編集には、現在注目を集めている気鋭の哲学者があたった。

「実学優先」が叫ばれ、「哲学や人文学など不要だ」という暴論まで平気で口にされる現状の中で、「知」の拠点であるはずの大学は、まさしく存亡の危機にある。また、インターネットをはじめとする情報通信技術の発展によって、グローバルな規模でのコミュニケーションは確かに加速したが、逆説的にも、それに比例して「ことば」はただの消費材と化し、思慮ある議論の場は急速に失われつつある。そうして、一見、高度に成熟したように見える社会の背後では、人が生まれて死ぬという「いのち」の事実に対する感性は鈍くなり、世界各地でテロをはじめとする、従来の観念では捉えきれない「戦争」の現実味がかつてなく高まっていることは言うまでもない。

本書は、ここに掲げられた「知」、「ことば」、「いのち」、「戦争」という「四つの危機」を正面から取り上げ、立ち向かおうとした哲学者たちによる真剣な格闘の記録である。歴史を振り返れば、哲学はいつも時代の危機と闘う役割を担ってきた。哲学によってしか打破できない危機があり、哲学によってしか切り拓かれない未来がある。その未来の姿は、本書の中で生きた言葉を通して指し示されている。

2015.08.28発売

精読 アレント『全体主義の起源』

講談社選書メチエ

ハンナ・アレントの主著が『全体主義の起源』であることに異論はない。ところが、全三部から成るこの大著を愚直に読み、その構成や論の展開を跡づけた研究は今日に至るまで存在していない……。邦訳書が改訂を加えられたドイツ語版を底本とする中、本書は初版である英語版を順序どおりに精読する試みである。ナチズムとスターリニズムという20世紀がもたらした最大の謎にして災厄に取り組んだ大著の全容が、ついに明らかになる。

近年、注目を浴びることの多い思想家ハンナ・アレント(1906-75年)は、ユダヤ人としてドイツに生まれ、ナチスが政権を奪取した1933年に亡命して、1941年以降はアメリカで活動した。『人間の条件』(1958年)や『革命について』(1963年)、『イエルサレムのアイヒマン』(同年)などの著作で知られるアレントだが、その主著は何かといえば、1951年に発表された『全体主義の起源』であることに異論はないだろう。ところが、全三部で構成されるこの大著の内容を包括的かつ系統的に検討した研究は、不思議なことに、今日に至るまで存在していない。

その理由は何か? それは『全体主義の起源』が体系性を欠いたモザイク状の書物だと考えられてきたからである。そうした見解は、ドイツ語版(1955年)の「緒言」で「まず第三部を読んだほうがよい」と書いたカール・ヤスパースにすでに見て取られる。こうして『全体主義の起源』は、第三部「全体主義」と英語版・ドイツ語版の第2版で付加された終章「イデオロギーとテロル」を中心に議論がなされ、第一部「反ユダヤ主義」と第二部「帝国主義」は個別の話題を恣意的に取り上げるだけの対象にされてきた。その結果、この大著を第一部、第二部、第三部という順序で読む試みは、なおざりにされてきたわけである。

さらに日本について言えば、邦訳がドイツ語版を底本としている、という特殊事情を無視できない。ドイツ語版は英語版の単なる翻訳ではなく、多くの加筆がなされたものだが、そのためにかえって論旨の展開が読み取りにくくなっていると言わざるをえない。

こうした現状を踏まえ、本書は主として英語版の初版を読解することを通して『全体主義の起源』の全貌を初めて明らかにする、画期的な1冊である。

2015.08.28発売

精神分析と自閉症 フロイトからヴィトゲンシュタインへ

講談社選書メチエ

フロイト、ウィトゲンシュタイン、自閉症理解の変更を迫る画期的試み!

永らく精神分析の「躓きの石」であった自閉症。両者の不幸な出会いを、フロイト思想の原点「心理学草案」に戻ることによって解消し、さらにはウィトゲンシュタインの思考を媒介に、新たな自閉症理論を構築する。

【目次】

はじめに──ミッシング・ピースを求めて

第一章 超自我とマゾヒズムと二人のフロイト 一九二〇年代の課題

第二章 あらかじめ失われた出発点へ帰る 初期フロイトの「心理学草案」

第三章 否定の論理・去勢の論理 二項対立と無限

第四章 自閉症を社会学へと開く 部分と全体

第五章 スペクトラム化したセカイ ライトノベルと自閉症

第六章 精神分析・隠喩・自閉症 ラカン的視点から

第七章 ヴィトゲンシュタインと嵐の中の歩行者 無意味と無価値

第八章 黄昏の風景から 私にとっての自閉症

おわりに──深夜の断想

引用文献

初出一覧

2015.08.28発売

魂と体、脳 計算機とドゥルーズで考える心身問題

講談社選書メチエ

本当に存在するものは何だろうか?

私の「今・ここでの体験」だろうか? それとも、他人からみた「物質としての脳」だろうか?

もちろん、両方だろう。

ところが、そう言った瞬間、「私の」体験と「他人からみた」脳を結ぶメカニズムが知りたくなる――

ライプニッツのモナドロジー、ドゥルーズの思考を、コンピュータ・シミュレーションで展開。

心身問題への新たなアプローチがはじまる!

【目次】

序:何が本当に存在するのか?

第I部 心身問題と中枢

「心身問題」から「支配的モナド」と「中枢」へ

「中枢」を作って展開する

第II部「閉鎖」としての「不確実性」の侵入

エージェントの閉鎖とモナド

第III部 不確実性の中心と中枢、そして意識

「不確実性の中心」とモナド的中枢

「中心」から「紐帯」へ

「紐帯」から「中心のない不確実性」へ

おわりに:心身問題への憎しみと、哲学の性急さについて

2015.08.28発売

仏法僧とは何か 『三宝絵』の思想世界

講談社選書メチエ

源為憲が永観二年(九八四)、尊子内親王に献上した『三宝絵』。

三巻に分かれ、仏教説話によって構成されている。

釈迦は衆生を救うべく身を捨てて仏と成った。

上巻では、菩薩とよばれた前世での釈迦の実在する世界が、中巻では菩薩から僧に法が伝えられる様が、そして下巻では僧が行う仏教儀礼が語られる。現代社会にも深く浸透している日本仏教とは何なのか。

ここから、その本質が見えてくる!

【目次】

第一章 『三宝絵』の語る歴史

一 真理と慈悲

二 若き内親王の出家

三 神話的な歴史

四 平安時代の仏教における『三宝絵』

第二章 仏宝――施から孝養へ

一 釈迦の前世

二 尸〓王(しびおう)の行い

三 菩薩の願い

四 帝釈天のはたらき

五 天と地

六 孝養という行

第三章 法宝――音から物へ

一 仏の教え

二 聖徳太子

三 法の力

四 供養という行

第四章 僧宝――亡き釈迦と亡き母と

一 僧の役割

二 修正月

三 見えない釈迦

四 花をささげる

五 盂蘭盆会の由来

第五章 絶対的な幸福をめざして

一 ともに仏と成る

二 祈る子