新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2015.08.28発売

株とは何か 市場・投資・企業を読み解く

講談社選書メチエ

市場と金融工学の暴走(リーマン・ショック)、企業再生(JAL再建)、CSRとSRI(社会的責任投資)……

株式は私たちに何をもたらしているのか? ファイナンスとガバナンスの相克

高度発達したファイナンス技術は、活発な企業活動を促すとともに、リーマン・ショックのような資本市場の暴走にも帰着する。

また、破綻した企業の再生やベンチャー育成、社会にとってよりよい企業を育てるSRI(社会的責任投資)を実現させられるのも株の力によるものである。

ファイナンス[企業の資金調達や投資]とガバナンス[企業をいかに統治するか]――株式の持つ相克する本質を掴み、市場社会の諸問題を基底から思考する!

【目次】

第1章 株とは何か

第2章 株式会社と資本市場の歴史的発展

第3章 現代ポートフォリオ理論の展開――デリバティブへの道

第4章 株式投資のメカニズム

第5章 資本市場は暴走する

第6章 社会のためのファイナンス

2015.08.28発売

中国が読んだ現代思想 サルトルからデリダ、シュミット、ロールズまで

講談社選書メチエ

日本の120年を30年で駆け抜ける! 貪欲な受容と激しい思考

サルトル、ハイデガー、フッサール、ウェーバー、レヴィ=ストロース、フーコー、デリダ、ハーバーマス、丸山眞男、ハイエク、ロールズ、シュミット、シュトラウス……

文化大革命の暗黒が晴れたそのときから、中国の猛烈な現代思想受容がはじまった! 日本のたどった道とよく似ているけれど、より切実で熱い思考にあふれたその現場と可能性を、自らも体感してきた中国人研究者が克明に描き出す。知られざる、そして知っておきたい中国がここにある。

【目次】

プロローグ

第1章 新しい啓蒙時代の幕開け――『読書』の創刊とヒューマニズムの復権

第2章 マックス・ウェーバーの再発見――「出土文物」の運命

第3章 異彩を放つ現代ドイツ哲学

第4章 西のマルキシズム「西馬」――フランクフルト学派を中心に

第5章 日本はいずこ?――一九八〇年代中国における福沢諭吉

第6章 遠のいていく新しい啓蒙時代――一九八〇年代の一つの総括

第7章 人気学問となった現象学

第8章 リクールとレヴィ=ストロース――フランス老大家の本格登場

第9章 フーコー受容の倒錯と可能性

第10章 脱構築と中国――デリダ訪中のインパクト

第11章 「西馬」再来――ハーバーマスと中国思想界

第12章 自由と正義への熱い思考――ハイエク、バーリン、ロールズ

第13章 合わせ鏡としての現代日本思想――丸山眞男の受容

第14章 注目される自由主義への批判者――カール・シュミットとレオ・シュトラウス

エピローグ――統括と展望

2015.08.28発売

アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで

講談社選書メチエ

アメリカ音楽産業の殿堂・グラミー賞の歴代受賞者も多数登場。

偉大なるプレイヤーたちとそのサウンドの<歴史>をめぐる、エキサイティングな1冊!

ロック、ジャズ、ブルース、ファンク、ヒップホップ……音楽シーンの中心であり続けたそれらのサウンドは、19世紀以来の、他者を擬装するという欲望のもとに奏でられ、語られてきた。

アメリカ近現代における政治・社会・文化のダイナミズムのもと、その<歴史>をとらえなおし、白人/黒人という枠組みをも乗り越えようとする、真摯にして挑戦的な論考。

2011年サントリー学芸賞[芸術・文学部門]受賞

[目次]

はじめに

第1章 黒と白の弁証法 ――偽装するミンストレル・ショウ

第2章 憂鬱の正統性 ――ブルースの発掘

第3章 アメリカーナの政治学 ――ヒルビリー./カントリー・ミュージック

第4章 規格の創造性 ――ティンパン・アレーと都市音楽の黎明

第5章 音楽のデモクラシー ――スウィング・ジャズの速度

第6章 歴史の不可能性 ――ジャズのモダニズム

第7章 若者の誕生 ――リズム&ブルースとロックンロール

第8章 空間性と匿名性 ――ロック/ポップスのサウンド・デザイン

第9章 プラネタリー・トランスヴェスティズム ――ソウル/ファンクのフューチャリズム

第10章 音楽の標本化とポストモダニズム ――ディスコ、パンク、ヒップホップ

第11章 ヒスパニック・インヴェイジョン ――アメリカ音楽のラテン化

注

Bibliographical Essay │参考文献紹介

あとがき

索引

2015.08.28発売

室町幕府論

講談社選書メチエ

朝廷権力の「肩代わり」から「主体」の政権へ。室町幕府を読み直す画期的論考。100メートルを超える大塔、眩く輝く金張りの仏閣、華やかな祭礼──首都京都の強大な経済力を背景に空前の「大規模造営」を将来した武家政権は、今や朝廷を凌ぐ威光を確立した。弱体政権論を覆し、武家政権が「権力」と「権威」を2つながら掌握してゆく過程を義満時代を中心に描く。(講談社選書メチエ)

朝廷権力の「肩代わり」から「主体」の政権へ

室町幕府を読み直す画期的論考

100メートルを超える大塔、眩く輝く金張りの仏閣、華やかな祭礼──首都京都の強大な経済力を背景に空前の「大規模造営」を将来した武家政権は、今や朝廷を凌ぐ威光を確立した。弱体政権論を覆し、武家政権が「権力」と「権威」を2つながら掌握してゆく過程を義満時代を中心に描く。

2015.08.28発売

儒教と中国 「二千年の正統思想」の起源

講談社選書メチエ

皇帝と天子 中華と夷狄「大一統」

中国史を貫く“統治と権力”の思想構造

儒教が「国教」となったのはいつか。皇帝と天子は同じものか。曹操はなぜ文学を称揚したか。諸葛亮は何を守ろうとしたのか。「竹林の七賢」は何に抵抗したか。国家の正統性を主張し、統治制度や世界観の裏づけとなる「正統思想」の位置に儒教が上り、その思想内容が変転していく様を、体系性と神秘思想の鄭玄、合理性と現実主義の王粛、光武帝、王もう、曹操や諸葛亮など、多彩な人物を軸にして、「漢」の成立と衰退、三国、魏晉時代の歴史を交えながら描き出す。

【目次】

序章 二千年の正統思想

1. 注に込められた思想性

2. 経典解釈の二つの方向

第一章 権力に擦り寄る儒者

1. 儒家の形成

2. 漢初の黄老思想

3. 『漢書』の曲筆と天人相関論

4. 公羊伝と武帝期の政治状況

5. 石渠閣会議と匈奴

6. 儒教への心酔

第二章 中国の原基

1. 図讖の宣布

2. 「儒教の国教化」論

3. 「古典中国」の形成

4. 「寛」治の盛行

5. 皇帝と天子

6. 礼と故事

第三章 後漢の衰退と聖漢へのまなざし

1. 外戚の正統性

2. 皇帝の延長権力の横暴

3. 後漢からの自律性

4. 儒教への異議申し立て

5. 聖漢の賛美と未来への経学

6. 六天説と天の無謬性

第四章 時務を知る──『三国志』の時代と儒教

1. 儒将

2. 「猛」政

3. 「文学」の宣揚

4. 諸葛亮の漢代的精神

5. 諸葛亮の「猛」政

6. 蜀学を尊重

第五章 曲学阿世──抵抗する竹林の七賢

1. それぞれの皇帝の正統性

2. 天は一つ

3. 「孔子も人を殺した」

4. 不孝の理由

5. 周・孔をうとんじる

6. 君無道

第六章 「儒教国家」の再編と限界

1. 封建・井田・学校

2. 人は生まれにより異なる

3. 「夷狄は教化できない」

終章 「古典中国」と二つの「儒教国家」

1. 古典と「古典中国」

2. 大一統──統治制度

3. 華夷──世界観

4. 天子──支配の正統性

引用・参考文献

あとがき

索引

2015.08.28発売

ことばと身体 「言語の手前」の人類学

講談社選書メチエ

わたしが話す。あなたが自分の体にふれる。このとき、何が交されているのか?

わたしたちが会話をしているとき、そこではことばだけが交わされているのではない。どんなに些細な、他愛のないおしゃべりであっても、自分の体にさわったり、身ぶりをしたり、ごく短い間があったり、ときには何かを演じたり、身体まるごとつかったコミュニケーションが繰りひろげられている。ブッシュマンの家族、日本の大学生、民俗芸能という多様な会話の現場を、徹底的にミクロに観察することで、コミュニケーションとは何か、社会とは何かという大いなる問いに挑む。現象学、社会システム理論、言語行為論などを参照しながら、徹底的に「身体」に根ざして考える“唯身論”人類学の試み。

【目次】

唯身論のために──まえがきにかえて

本書の表記法について

序章 言語の手前からの出発

第一章 グイの父子像──あたりまえのことを記述する

一 グイとの出会い

二 父と子の相互行為

三 父と子の表情空間

第二章 自分にさわりながら話す──日常会話における自己接触

一 微小な経験の自然誌へ向けて

二 字義的文脈に規定された自己接触

三 会話者の基本的な身がまえと会話の時間構造

四 関係性の露呈──自己接触の文脈分析

五 完結可能性の投射

六 独我論の綻び──考察

第三章 身体による相互行為への投錨──会話テキストはいかにわからないか

一 テキストを前にして

二 身ぶりと動作による意味の開示

三 身ぶりによる意味の充実

四 位相の複合と社会関係

五 「わからなさ」の壁

六 身体が投錨する意味

第四章 民俗芸能における身体資源の伝承──西浦田楽の練習場面から

一 「観音様」との出会い

二 身体資源の再配分

三 ニイから若い衆への指導

四 年長者たちの愉しみと挑戦

五 身体資源と実践共同体

第五章 相互行為から社会へ──「会話の人類学」再訪

一 社会とは何か──理論的背景

二 分析の背景

三 外部世界への接続

四 「場」の内部を志向する行為

五 情況に埋めこまれた「場」──事象次元での連接

六 過去への遡行──時間次元での連結

七 不快の表情空間──社会的次元への接合

八 相互行為を超える意味

終章 唯身論の人類学へ向けて

一 思考の枠組

二 明らかになったこと

注

あしたのために──あとがきにかえて

2015.08.28発売

台湾ナショナリズム 東アジア近代のアポリア

講談社選書メチエ

日本人にとって台湾とは何なのか

親日か反日か。統一か独立か。

しばしば二項対立で語られがちな台湾ナショナリズムは、日本と大陸中国、冷戦期とポスト冷戦期、米国のプレゼンスの低下と中国の台頭など、長期的かつ複数の視座で整理すると今なお続く東アジア近代のアポリア(難題)として見えてくる。日本人にとって重要な歴史経験でもある「台湾問題」を、詳細に読み直す。

【目次】

序 章 なぜ「台湾ナショナリズム」を考えるのか

第1章 日本が見た台湾

第2章 大陸中国が見た台湾

第3章 東アジア冷戦/ポスト冷戦が見た台湾

第4章 東アジア近代が見た台湾

結語に代えて 複数のプロセスとして見ること

2015.08.28発売

マイケル・ポランニー 「暗黙知」と自由の哲学

講談社選書メチエ

20世紀の「万能人」のユニークな思想

科学の根源を問い、暗黙知理論を提唱した異色の科学哲学者。科学のみならず経済学・哲学の分野でもユニークな思考を展開した天才の思想の全貌を初めて紹介する。

【目次】

序章 現代世界とマイケル・ポランニー

1 はじめに──相対主義を超えて

2 生涯

3 ポランニーはどのように読まれてきたか

4 本書のプラン

第一章 自由の哲学

1 ポランニーのリベラリズム

2 二つの「二つの自由概念」──ポランニーとバーリン

3 自生的秩序──市場システム、法システム、科学システム

4 「多中心性問題」

5 市場システムと自由

6 「道徳的反転」

第二章 経済学

1 貨幣サークルと雇用量の決定

2 「中立性の原則」

3 ソ連、ナチス、戦時経済体制などをどう見るか

4 ポランニーの「ハーヴェイ・ロードの前提」

5 完全雇用が可能とする自由貿易

第三章 知識論

1 『個人的知識』の目的と構成

2 批判的哲学の批判

3 「分節化されたもの」と「分節化されないもの」のダイナミクス

4 知的情熱と共同性

5 信仰と懐疑

6 「生きて在るもの」を「知る」ということ

第四章 「宗教の受容」への道──科学、芸術、そして宗教

1 さまざまな意味──「指示」・「象徴」・「隠喩」

2 芸術の力

3 「観察すること」と「受容すること」

4 福田恆存「人間・この劇的なるもの」への寄り道

5 宗教的欲望の本質──ポランニー、福田、エリアーデを結ぶもの

終章 暗黙のリベラリズムの可能性

1 リベラルなケインズ主義者の社会経済学

2 個人的で人格的で暗黙の知識の役割

3 「道徳的反転」、「宗教的反転」、そして宗教の回復

補論 「自由」をめぐるカールとマイケル・ポランニー

註

参照文献

あとがき

2015.08.28発売

日本陸軍と内蒙工作 関東軍はなぜ独走したか

講談社選書メチエ

エリート軍人はなぜ独走しかつ失敗するのか? 壮大かつ無謀な内蒙古独立工作はなぜ立案されたのか? 対ソ連・対中国の陸軍基本方針から陸軍軍人のメンタリティーに至るまで、必然の失敗に至る構造的欠陥を新資料を駆使して分析する。(講

【目次】

序章──帝国国防方針と中国一撃論

第一章 日本陸軍の革新運動と対中国政策

1 陸軍革新運動と支那通軍人

2 陸軍派閥抗争と中国一撃論

3 陸軍中央部の出先軍部に対する指導

4 関東軍の内蒙工作と日独防共協定

第二章 内蒙高度自治運動

1 南京国民政府への請願

2 百霊廟会議

3 百霊廟蒙政会

4 徳王の対日接近と蒙政会の分裂

第三章 満州国と初期内蒙工作

1 満州国興安省

2 熱河作戦

3 察東特別自治区

4 チャハル工作

第四章 関東軍の内蒙工作の展開

1 察東事変

2 チャハル盟公署

3 蒙古軍政府

4 綏遠事件

第五章 欧亜連絡航空路

1 日独航空協定

2 ゴビ砂漠に出現した航空補給基地

3 オジナ特務機関と第二次ガソリン輸送隊の最後

4 日満独航空連絡計画の終焉

第六章 外務省池田書記生の「中国一撃論」批判

1 綏遠事件の失敗

2 張家口領事館と池田書記生

3 池田書記生の関東軍批判

終章 辺境が照射する日本陸軍の対中国政策の特質

註

あとがき

索引

2015.08.28発売

加耶と倭 韓半島と日本列島の考古学

講談社選書メチエ

謎多き古代日韓関係を韓半島側から検証する

任那日本府はなかった。韓半島に存在する倭人前方後円墳の意義とは。藤ノ木古墳になぜ新羅産馬具が副葬されたのか。韓日考古学の成果を総合し、加耶から百済・新羅に至る古代韓日交渉史を新たな視点で読み直す画期的論考。

【目次】

第1章 古代韓日交渉史を見なおす

1 古代の韓日交渉史への問題提起

2 古代韓日交渉史研究の新しい地平

3 新たな古代韓日交渉史へ

第2章 加耶と倭――古代韓日交渉の始まり

1 金官加耶と倭

2 阿羅加耶と倭

3 小加耶と倭

4 大加耶と倭

第3章 「任那日本府」はなかった――百済と倭

1 在地首長か倭人か

2 前方後円墳はいつ造られたか

3 個々の前方後円墳の分析

4 被葬者はだれか

5 倭人の役割はなにか

6 なぜ倭人の前方後円墳が造られたのか

第4章 藤ノ木古墳馬具の出自はどこか――新羅と倭

1 新羅と倭は敵対的ではなかった

2 日本列島の新羅文物

3 新羅地域の日本列島文物

4 頻繁な交渉はなぜ起こったか

終章 古代韓日交渉をどう見るか

註

カラー図版出典

本文図版出典

あとがき

索引

2015.08.28発売

フーコーの系譜学 フランス哲学〈覇権〉の変遷

講談社選書メチエ

危機の20世紀はフランスの〈知〉をいかに変えたか? 「ニヒリズム」に抗し、生命の躍動を歌うベルクソンと、意識の自由を掲げるサルトルを経て、「理性」と「権力」の実像を暴くフーコーへ。時代と格闘し、哲学を深化させた三巨匠を、鮮やかに読み解く意欲作。

【目次】

まえがき

プロローグ 哲学の現実化の道

第一章 ベルクソン 生命の躍動

1 『時間と自由』 自分の心をとらえる

2 『物質と記憶』 心と身体の関係

3 『創造的進化』 生命進化と知性

4 『道徳と宗教の二源泉』 人類愛への飛躍

第二章 サルトル 実存の不安

1 『存在と無』 意識の自由

2 『方法の問題』 実存と知

3 『弁証法的理性批判』 実存主義と弁証法

第三章 フーコー 悲劇と権力

1 『狂気の歴史』 理性という暴力

2 『言葉と物』 人間の有限性

3 『監獄の誕生』『性の歴史』 権力から倫理へ

エピローグ 三角形の問題空間=ベルクソン・サルトル・フーコー

あとがき

参考文献

索引

あとがき

参考文献

索引

2015.08.28発売

プラントハンター

講談社選書メチエ

19世紀イギリス。誰も知らない珍しい花や樹々を求め、国中が沸きたっていた。この要求に応えて世界をかけめぐるプラントハンターたち。ラン、チャ、ユリ……。エキゾチックなあこがれを満たすべく、彼らはジヤワ、中国、そしてニッポンをめざす。豊富な文献渉猟から植物をめぐる文化交流をあざやかに位置づけた力作。(講談社選書メチエ)

19世紀イギリス。誰も知らない珍しい花や樹々を求め、国中が沸きたっていた。この要求に応えて世界をかけめぐるプラントハンターたち。ラン、チャ、ユリ……。エキゾチックなあこがれを満たすべく、彼らはジヤワ、中国、そしてニッポンをめざす。豊富な文献渉猟から植物をめぐる文化交流をあざやかに位置づけた力作。

2015.08.28発売

薬学教室へようこそ いのちを守るクスリを知る旅

ブルーバックス

クスリの飲み方、クスリの高等の副作用・代謝、創薬について知りたい、薬学部を目指したい、薬剤師になりたい、そんな人たちのための薬学の入門書。クスリを知る旅にいっしょに出かけませんか。

自然の恵みから始まったクスリについて理解し、私たちが出会うクスリのしくみ、創薬の研究の過程や、高齢社会とクスリの問題について考えます。医療に関わる薬剤師になるために何を学び、どうすればいいのか指南しながら、生物学や化学がいかに創薬に貢献しているか、またクスリが人類の生存にとっていかに大切かを解説。さまざまな例を紹介し、クスリについての正しい理解を深めていきます。

クスリを知ることは、未知の病に備える最大の防御となる!

2015.08.28発売

光と重力 ニュートンとアインシュタインが考えたこと 一般相対性理論とは何か

ブルーバックス

1665年、ペストの流行で閉鎖された大学を去り、孤独の中で次々と大発見を成し遂げたニュートン。それから240年後、特許庁で働きながらひとりで特殊相対性理論を作り上げたアインシュタイン。ともに孤独を愛し、研究に没頭することを好んだ二人の天才をとらえたテーマ「光」と「重力」を通して、彼らの思考にせまります。(ブルーバックス・2015年8月刊)

1665年、ペストの流行で閉鎖された大学を去り、孤独の中で次々と大発見を成し遂げたニュートン。

それから240年後、特許庁で働きながらひとりで特殊相対性理論を作り上げたアインシュタイン。

物理学の礎を築いた二人の生い立ちと業績を比較すると、そこにはいくつもの共通点が見えてきます。ともに孤独を愛し、研究に没頭することを好んだ二人の天才をとらえたテーマ「光」と「重力」を通して、彼らの思考にせまります。

2015.08.28発売

心臓の力 休めない臓器はなぜ「それ」を宿したのか

ブルーバックス

一日10万回もの拍動を生涯続ける心臓はなぜ過労死しないのか? 謎に挑んだ著者らが遭遇した、進化の過程で心臓に埋め込まれた絶妙のシステム。薬剤によらない簡単な措置だけで、「心筋梗塞マウス」の9割以上を生存させた、その驚くべき力とは?いったい何が発見されたのか? こちらから著者へのインタビューが読めます。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44829

私たちの心臓は、一日に10万回、生涯ではおよそ30億回もの拍動を繰り返している。

活性酸素という猛毒にも曝されながら、なぜ心臓は過労死しないのだろうか?

従来、その理由とされてきた定説には、じつは見過ごされていた大問題があった。

その謎が解けなければ、「心臓が死なない理由」は説明できないのである。

忘れられていたミステリーに挑んだ著者が遭遇した、身震いするような事実。それは、

30億年の進化の過程で心臓に埋め込まれた、絶妙のシステムの存在を物語っていた。

心臓を癒すそのシステムにはさらに、日本人の死因ではがんに次いで多い「虚血性心疾患」への、

劇的な対抗策となりうる力が秘められていた。

薬剤を使わず、簡単な措置だけで「心筋梗塞マウス」の9割以上を生存させるその驚くべき力とは?

世界に先駆けて心臓のNNCCS機能を発見した著者による、初の一般向け解説書。

いったい何が発見されたのか? こちらから著者へのインタビューが読めます。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44829

2015.08.28発売

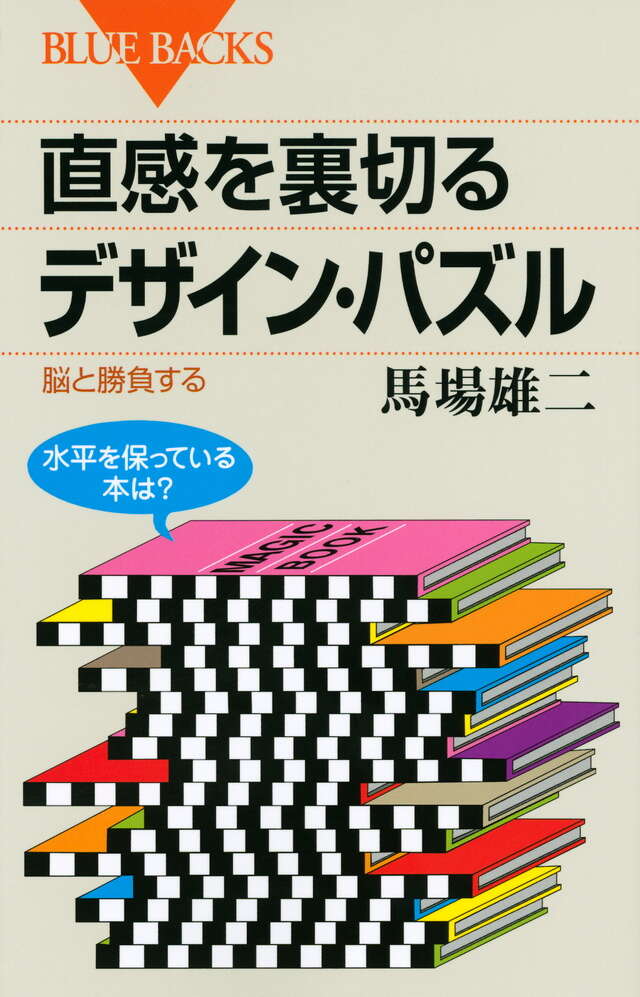

直感を裏切るデザイン・パズル 脳と勝負する

ブルーバックス

不思議な視覚現象を使った「デザイン・パズル」。直感では解けない、あっと驚く傑作を集めました。普段、視覚からの情報や直感に頼ってばかりいると、誤った判断をしてしまうことは意外と多いもの。デザイン・パズルを解くことで、普段は使わない脳の部分が活性化され、あなたの潜在的な「直感力」を鍛えます。子供からビジネスマン、もの忘れが気になってきた方まで。(ブルーバックス・2015年8月刊)

不思議な視覚現象を使った「デザイン・パズル」。

直感では解けない、あっと驚く傑作を集めました。

普段、視覚からの情報や直感に頼ってばかりいると、誤った判断をしてしまうことは意外と多いもの。デザイン・パズルを解くことで、普段は使わない脳の部分が活性化され、あなたの潜在的な「直感力」を鍛えます。

本書では、目の錯覚「錯視」を使ったパズルを中心に、空間認識力を試すパズル、紙とペンを使って解くパズル、数字を使って発想力を強化するパズルの4種類のデザイン・パズルを紹介。

子供からビジネスマン、もの忘れが気になってきた方まで。

2015.08.28発売

デジタル・アーカイブの最前線

ブルーバックス

古来、人類はさまざまな「知」を記録し、蓄積してきました。だからこそ人類は地球生物の王者たりえたといえます。ところが、このかけがえのない知的財産がいま、次々と失われています。劣化する活字・映像、守るべき人々がいなくなり消滅する芸術や伝統技術。このままでは現代は、後世から見て「記録が空白」の時代となってしまいます。この危機に瀕した「知」を守り、未来に遺そうという取り組みが「デジタル・アーカイブ」です。

[人類が獲得してきた膨大な「知」が、いま刻一刻と消えている!〕

エジプトのパピルスや、メソポタミアの粘土板に文字を刻みつけた太古より、人類は進歩の過程でさまざまな「知」を記録してきました。

その蓄積の上に文明を築いていったからこそ、人類は地球生物の王者たりえたといえます。ところがいま、過去のかけがえのない知的財産が、次々と失われているのです。

活字や映像は物理的に劣化し、それらを守るべき人々はいなくなり、多くの記録が雲散霧消しています。さらに、ウェブ社会の発達が拍車をかけています。

インターネットやデジタル機器の普及によって多くの記録がデジタル情報に置き換わり、また、一般の人たちもユーチューブなどで記録を残せるようになりました。

しかし、それらは次々と情報が更新されるウェブ世界においては、あっという間に消えてゆく運命にあります。再生機器が古くなっても、もう見られません。

このままでは現代は、後世から見て「記録が空白」の時代、ひいては「歴史が空白」の時代となってしまいかねないのです。

この「知」の危機を憂い、立ち上がった有志たちがいます。報道、活字、映像、芸術作品から、伝統芸能、少数民族の言語、ホームページまで、

ありとあらゆる知的財産をデジタル化して「アーカイブする」ための取り組みが、いま世界中で始まっているのです。

本書は日本の情報科学の第一人者である著者が、デジタル・アーカイブの戦略・技術から、著作権などの乗り越えるべき課題までを一冊に凝縮し、

世界中のホームページが見られるサイトほか、広漠とした「知」の海から必要な情報を取り出す方法も満載、知的生産に関わるすべての現代人必読の書です。

2015.08.28発売

リーマン予想とはなにか 全ての素数を表す式は可能か

ブルーバックス

数学の未解決問題の中で最も人気のあるのが「リーマン予想」です。しかし、他の未解決問題と同様に、リーマン予想も難解です。「素数に関係している」「ゼータ関数のゼロ点が問題らしい」ということは聞いたことがあっても、その全体像の理解まではなかなか到達できません。本書は、そのような数学好きの読者に、リーマン予想の全体像とその意味をていねいに解説します。(ブルーバックス・2015年8月刊)

「リーマン予想」というのは、今から150年ほど前に生まれた数学の問題です。問題文としては今でも、当時と変わっていません。150年間何も変わっていないのなら、この間数学者は怠けていたのでしょうか? もちろんそんなことはありません。多くの数学者が、血のにじむような努力を重ねてきました。関連する研究の成果は、数学の世界を大きく変えてきています。それでも、いまだ解かれていない難問なのです。

それでは、リーマン予想とはどのような問題でしょうか。

それは、「リーマンのゼータ関数と呼ばれる複素数の関数の値が、どのような場合に0(零)になるか」という問題です。リーマンは、このような場所がどこであるかを予想したのですが、彼自身はそのことを証明することはできませんでした。そこで、後世にそれが正しければ証明し、間違いであれば反例を示すことが問題として残ったのです。

しかし、ある関数の性質が、どうしてそこまで重要な問題になるのでしょうか?

実は、リーマンのゼータ関数がどのような場合に0になるかを完全に知ることによって、原理的には「全ての素数を知ることができる」ようになるのです。

素数は、古代ギリシャの昔から、人々の興味を惹いてきました。それでも疑問は次々にわいてきます。素数の全てを知ることができれば、これまでにわからなった素数に関する多くの事柄がわかることになります。また、素数にまつわる新たな発見ももたらされるでしょう。そのような期待があるからこそ、ここまでリーマン予想が注目されるのです。

2015.08.28発売

大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度

ワンコインで「法律のポイント」「やるべきこと」「知らないと困ること」を完全網羅!

2015.08.28発売

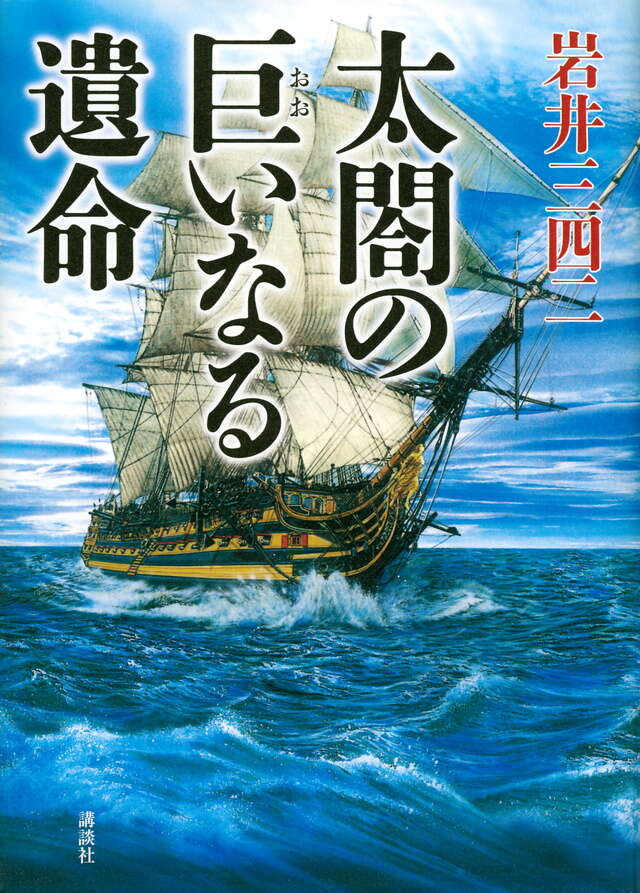

太閤の巨いなる遺命

文芸(単行本)

関ヶ原の合戦から十年。大坂の陣を前にして、世は徳川と豊臣との最後の決戦の時を迎えようとしていた。かつて豊臣方の小西家に仕えていた彦九郎は、朱印船による南洋貿易を営む商人となっていたが、シャムの都アユタヤの拠点から行方知れずとなった盟友を探すため、自ら海を渡る。当時の南洋には、海賊船が出没し、大筒を積んだオランダやポルトガルの船が跋扈していたが、彦九郎がそこで見たものとは──。歴史海洋冒険小説大作。

関ヶ原の合戦から十年。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は既に亡く、しかし大坂の陣を前にして、世は徳川と豊臣との最後の決戦の時を迎えようとしていた。

かつて豊臣方の小西家に仕えていた彦九郎は、朱印船による南洋貿易を営む商人となっていたが、シャムの都アユタヤの拠点から行方知れずとなった盟友を探すため、自ら海を渡る。当時の南洋には、海賊船が出没し、大筒を積んだオランダやポルトガルの船が跋扈していたが、彦九郎がそこで見たものとは──。歴史海洋冒険小説の大作。