講談社学術文庫作品一覧

言語と行為 いかにして言葉でものごとを行うか

講談社学術文庫

「言語行為論」は、ここから始まった。寡作で知られる哲学者ジョン・ラングショー・オースティン(1911-60年)がハーヴァード大学で行った歴史的講義の記録。言葉は事実を記述するだけではない。言葉を語ることがそのまま行為をすることになるケースの存在に着目し、「確認的(コンスタティヴ)」と「遂行的(パフォーマティヴ)」の区別を提唱した本書によって、哲学は決定的な変化を受けた。初の文庫版での新訳!

本書は、哲学に不可逆的な影響を与えた記念碑的名著、待望の文庫版での新訳である。

ジョン・ラングショー・オースティン(1911-60年)は、イングランド北西部の街ランカスターに生まれ、オックスフォード大学ベリオール・カレッジに進学した。語学、音楽、スポーツなど多彩な才能に恵まれた中で最終的に哲学を選んだオースティンは、20代半ばには早くも教壇に立つようになる。しかし、カリスマ的な威圧感を漂わせつつ独裁的とも思えるふるまいが目立ったことにも示されているように、当時のオースティンは何よりも「破壊的」な哲学者だった。

オースティンが生涯に発表した公刊論文は、わずか7本。48歳で早逝したとはいえ、きわめて寡作だったオースティンだけに、1955年に行われたハーヴァード大学での講義は、哲学の歴史にとって決定的に重要な意味をもつことになった。それらのうち「ウィリアム・ジェイムズ講義」として行われたもののために書かれたノートが、本書である。ここでオースティンは初めて「構築」に転じ、みずからの哲学の到達点を示している。

本書で提示された理論は「言語行為論(speech act theory)」と呼ばれる。従来の言語論は、命題の真偽を問題にしてきた。それに対してオースティンは、言葉はただ事実を記述するだけでなく、言葉を語ることがそのまま行為をすることになるケースがある、と言う。例えば、「約束する」と発話することは「約束」という行為を行うことである。ここにある「確認的(コンスタティヴ)」と「遂行的(パフォーマティヴ)」の区別は、以降の哲学に不可逆的な影響を与えた。

言語行為論は、ジョン・R・サール(1932年生)といった後継者を生むとともに、ジャック・デリダ(1930-2004年)の批判を呼び起こした。それを契機に巻き起こったデリダ=サール論争は、よく知られている。

オースティン研究の第一人者による訳文は、オースティンの息遣いを伝えてくれるだろう。これからのスタンダードとなる決定版が、ここに誕生した。

神話学入門

講談社学術文庫

ヨーロッパで生まれた「神話学」は、どのように広がり、どう変節してきたのか。ミュラーがダーウィンの思想と出会い、考えたこととは? フレイザーが『金枝篇』で遺した影響とは? レヴィ=ストロースは何を神話の源泉としたのか? キャンベルのつくった「健全な神話」とは何か?「神話」の定義から現代における影響まで、学説史に沿って文献を渉猟し、豊富な引用で、西洋に横たわる思想の本質に迫る意欲作。

ヨーロッパで生まれた「神話学」は、どのように広がり、どう変節してきたのか。言語学、進化論、精神分析、宗教、科学、ナチズム――十九世紀から二十世紀へパラダイム・シフトが起こり、すべてを包摂し神話学も変化してゆく。マックス・ミュラーがダーウィンの思想と出会い、考えたこととは? フレイザーが『金枝篇』で遺した影響とは? レヴィ=ストロースは何を神話の源泉としたのか? キャンベルのつくった「健全な神話」とは何か?「神話」の定義から現代における影響まで、学説史に沿って文献を渉猟し、豊富な引用で本質に迫る意欲作。

日本人の起源 人類誕生から縄文・弥生へ

講談社学術文庫

日本列島の旧石器時代はどこまでさかのぼれるのか?

縄文から弥生への移行の真相は?

遠くアフリカ大陸に誕生した人類が、どのようにしてここまでたどり着いたのか?

「わたしたちはどこから来たのか」をめぐる、明治から現在まで白熱し続ける大論争を、最新人類学の到達点から一望検証。

いま、どこまでわかっているのか。残される謎は何か。日本人の最大にして不変の関心に、古人類学の第一人者が、深く、わかりやすく解説します。

【本書の内容】

第一章 太古の狩人たち――旧石器時代の日本列島人

第二章 人類の起源と進化

第三章 アジアへ、そして日本列島へ

第四章 日本人起源論――その論争史

第五章 縄文人から弥生人へ

第六章 倭国大乱から「日本」人の形成へ

興亡の世界史 人類はどこへ行くのか

講談社学術文庫

歴史を問うことは、現在を問うことである。大好評のシリーズ最終巻では、マクロな視点で世界の歴史を通観し、現代人が直面する問題へのヒントを探る。急増する人口と資源、人類の移動・定住と海、宗教がもたらす対立と共生、世界史のなかの日本、そして、人類誕生の地・アフリカの現状。新たな世界史像を日本から発信することをめざして、文明の来し方とこれからを「人類史」の視座から多角的に論じる。全21巻完結。

講談社創業100周年記念企画「興亡の世界史」の学術文庫版。「文明」「帝国」の興亡を軸に歴史を読み直し、現在の世界を深く理解する、新視点による「現代人のための世界史」として大好評のシリーズ、いよいよ全21巻が完結する。

人類の誕生と拡散、人口の急増、数々の帝国と文明の興亡、多宗教・多民族の共生と対立。本巻では、シリーズ各巻で取り上げてきた個別の地域・時代を超えて、各界の論者がそれぞれの研究領域から人類の歴史を見直し、現代人が直面する問題に「歴史」はどんなヒントを与えるかを考える。各章の論点と論者は以下の通り。

はじめに:新たな世界史像の必要性……シリーズ編集委員で学習院大名誉教授(西洋史)の福井憲彦氏。

第1章:世界史研究の現状とこれから……シリーズ編集委員で京大名誉教授(モンゴル時代史)の杉山正明氏。

第2章:人口からみた人類史……元国立環境研究所理事長の大塚柳太郎氏。

第3章:「海」からみた人類の移動と定住……地理学者で京大名誉教授の応地利明氏。

第4章:「宗教」は人類に何をもたらしたか……東大寺長老でイスラーム研究者の森本公誠氏。

第5章:人類誕生の地・アフリカの現状……京大教授(アフリカ地域研究)の松田素二氏。

第6章:世界史と日本……京大名誉教授(日本近世史)の朝尾直弘氏。

第7章:鼎談・繁栄の歴史から何を導き出すか……シリーズ編集委員の青柳正規氏(東大名誉教授・前文化庁長官)・陣内秀信氏(法大教授・都市史)に、ロナルド・トビ氏(イリノイ大学名誉教授・日本近世史)をまじえて語りあう。

[原本:『興亡の世界史20 人類はどこへ行くのか』講談社 2009年4月刊]

老子 全訳注

講談社学術文庫

老荘思想の根本経典。『老子』のテクストに基づく「原文」を元に、最新の研究の成果を盛り込んだ「読み下し」「現代語訳」「解説」を付しました。『老子』には、「無為自然」「道」「徳」の根本思想、「小国寡民」「無為の治」の政治哲学、「不争」の倫理思想、養生思想など、古代中国の思想の根幹があります。『荘子』『呂氏春秋』『韓非子』『荀子』『淮南子』などに多大なる影響を与えた偉大なる書物です。

馬王堆帛書甲本を始めとする各種の出土資料本『老子』を重視して、『老子』のテクストに基づく「原文」を元に、「読み下し」「現代語訳」「解説」を付しました。

『老子』には、「無為自然」「道」「徳」の根本思想、「小国寡民」「無為の治」の政治哲学、「不争」の倫理思想、養生思想など、古代中国の思想の根幹があります。

後の世の『荘子』『呂氏春秋』『韓非子』『荀子』『淮南子』などに多大なる影響を与えました。

わずか5000字からなる『老子』ですが、その深遠なる哲学・思想に触れる恰好の入門書です。

『『老子』 その思想を読み尽くす』の姉妹・簡略版です。

ナショナリズム

講談社学術文庫

2001年9月11日、ニューヨークで同時多発テロが起きる。続くイラク戦争を経たあと、世界秩序は混乱を深め、とどまることを知らぬグローバリズムの裏側では、ナショナリズムが台頭していく。──そのすべてを予期していたかのようにして著者が本書を書き上げたのは、まさに「9.11」が世界を震撼させた頃のことだった。

折しも、日本では同じ年の1月に雑誌『SAPIO』が新世紀特大号として「ニッポン・ネオ・ナショナリズム宣言」を謳う特集を掲載したように、新たなナショナリズムが勢いを増しつつあった。そんな状況の中、著者は改めて「ナショナリズム」という奇怪な現象の本質に迫ることを試みる。この現象は「憧憬と鼓舞」を喚起する一方で、「嫌悪と痛罵」ともつながる、きわめて両義的なものである。その力を侮ることは決してできないし、誰もがその力から完全に自由であることはできない。その事実は、本書が執筆されてから今日に至る、およそ20年のあいだに世界と日本で起きたことを考えれば、疑うべくもないだろう。

本書は、第I部でナショナリズムというものをどのように捉えられるのかを、代表的な学説を明快に整理しながら押さえる。そして、第II部では日本のナショナリズムを「国体」との関連に置き、思想史的な系譜を追うことで、その力の源泉にあるメカニズムの秘密を解き明かす。

本書の考察は、今日も有効であるどころか、ますます重要性を増している。だが、驚くほど世界情勢が変化したこの20年間の変化を受けて、学術文庫版には著者渾身の書き下ろしによる新稿を収録する。ここに刊行される「完全版」を手にすることで、今の世界をよりよく理解し、これからの世界を正確に見定めることができる。

【主な内容】

第I部 ナショナリズムの近代

第II部 「国体」ナショナリズムの思想とその変容

第一章 基本的な視座

第二章 「国体」思想のアルケオロジー

第三章 「国体」の近代

第四章 「国体」の弁証法

第五章 戦後「国体」のパラドクス

漂巽紀畧 全現代語訳

講談社学術文庫

鉄道、軍艦、金鉱、教育、選挙……これが西洋というものか!

幕末の志士に影響を与えたと言われる驚異の見聞記。

信頼性が高い写本をベースにした、読みやすい訳文での文庫訳し下ろし。

1841(天保12)年、万次郎ら土佐の漁師たち5名は、嵐に襲われ太平洋上の小島に漂着する。絶望的な状況の彼らを救ったのは、星条旗を掲げた捕鯨船ジョン・ハウランド号だった。ハワイに連れられた一行であったが、船長に才を愛でられた万次郎は、さらに合衆国本土へと向かう。アメリカという国で万次郎は、鉄道、建築、戦争、経済、教育、民主主義……つまり西洋近代と出会うことになった。英語を身につけ、学校で学び、金鉱で費用を稼ぎ、その末に彼は、ついに帰国を果たす。そして、土佐藩によって聴取をうけた万次郎は、その10年にわたる、奇跡と苦闘の顛末を語った――。

坂本龍馬をめぐる物語でもおなじみ、土佐藩の絵師にして思想家でもあった河田小龍が、帰還した万次郎に事情を聴取した際の記録、その完全現代語訳。土佐の若き漁師が、遭難を生きのび、アメリカという未知の社会で逞しく育ち、そして仲間とともに日本への帰還を果たすまで、読む者にいまなお大きな印象を残す証言です。絵師・河田が万次郎の言葉から描き起こした諸々の文物の図版も見どころ。

本書の内容、とくに選挙による民主的な大統領選出などの近代市民社会のありようや、蒸気機関と鉄道などについての記録は、幕末維新の人々に西洋近代のイメージを残したと言われます。

本書は、内容体裁がもっとも整っていると言われる完全写本のひとつ「穂之久爾本」の翻刻である高知市民図書館版を完全現代語訳、訳し下ろし。信頼性が高い写本をベースにした、読みやすい訳文での文庫化です。

【本書の内容】

巻之一

巻之二 伝蔵と五右衛門兄弟、苦労して帰国を図る話

巻之三 伝蔵たち四人と別れた万次郎がアメリカ合衆国に入り、のちに諸洋を航海する話

巻之四 万次郎、伝蔵と五右衛門をうながしていっしょに帰国を果たす話

解題・北代淳二

靖献遺言

講談社学術文庫

諸葛孔明、顔真卿ら中国の忠孝義烈8人の遺文や伝記で忠君の大義を説く、儒学者・浅見絅斎の手になる思想書。成立は貞享四年(1687)、幕末に至り吉田松陰、橋本景岳ら尊皇の志士必読の「教科書」となる。崎門学正統派を現代に継いだ近藤啓吾が、現代語訳、語釈や時代背景、絅斎の評伝を加えて纏めた『靖献遺言講義』を再編。「靖献遺言」理解に欠かせない決定版。(原本:近藤啓吾『靖献遺言講義』国書刊行会、1987年)

「この書を獄中、声をあげて誦読し、傍らに人なきがごとくであった――」

吉田松陰がこう語ったとされる「靖献遺言」は、諸葛孔明、顔真卿ら中国の忠孝義烈8人の遺文や伝記を記した思想書である。「君の御為には一身を捧げ奉らねば」と大義のために身を捨てる思想を、忠臣達の具体的な事蹟により説く。成立は貞享四年(1687)、山崎闇斎門下の儒学者・浅見絅斎の手になる。幕末には松陰のほか橋本景岳、梅田雲浜らに強く影響し、尊攘思想を掲げて維新へと突っ走る志士必読の「教科書」となった。その後も大日本帝国において広く深く読み継がれたが、敗戦を機にその思想故遠ざけられ、半ば忘れられた存在となってゆく。

現代において崎門学正統派を継ぐ近藤啓吾が、その現代語訳と語釈、さらに成立の背景、特色、絅斎の評伝を加えて纏めた近藤著『靖献遺言講義』は、「靖献遺言」理解に欠かせない決定版として君臨している。本書は、皇學館大学の松本丘が現代の読者に向け、再編集を施したものである。

(原本:近藤啓吾『靖献遺言講義』国書刊行会、1987年)

興亡の世界史 空の帝国 アメリカの20世紀

講談社学術文庫

20世紀初頭、ついに「飛行の夢」を実現し、「空の覇権」を争い始めた人類。ライト兄弟やリンドバーグなど、庶民が担ってきたアメリカの「空の文化」は、やがて「空爆」という悪夢をもたらし、二度の世界大戦、ヴェトナム戦争などを経て、9.11事件へと向かう――。「アメリカの世紀」であるとともに「戦争の世紀」でもあった100年間を見つめ直す。「補章」として、ドローンにおおわれた「21世紀の空」を大幅に加筆。

講談社創業100周年記念企画「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評、第4期の5冊目。

古代ローマやモンゴルによる「陸の帝国」や、大英帝国をはじめとする「海の帝国」が興亡を繰り返し、ついに人類は「空の覇権」を争うに至った。現在最強の空軍力を誇る「帝国」が、アメリカ合衆国である。しかしもともとアメリカは、軽装の常備軍兵力しか持たず、その「空の文化」はもっぱらライト兄弟やリンドバーグに代表される「庶民」が担ったものだった。それがいつの間に現在のような「空の軍事大国」と化したのだろうか。本書では、1903年のライト兄弟による有人動力飛行成功から、9.11事件に至る1世紀を、著者独自の社会史的・文化史的視点で見つめ直す。

空から爆弾の雨を降らせ、街ごと焦土と化す――。「空爆」そして「原爆投下」は、20世紀の人類が初めて体験した惨劇である。この悪夢を生んだ20世紀は「戦争の世紀」であると同時に「アメリカの世紀」でもあった。飛行機械に夢を託した「マシーン・エイジ」、「真珠湾」をめぐる巧みなプロパガンダ、ヴェトナム戦争で殉職した女性カメラマンや、「9.11」の社会的トラウマなど、さまざまな素材からアメリカの「空と戦争の文化」を描き出す。

文庫化にあたり、「補章」として、ドローンにおおわれた「21世紀の空」を大幅に加筆。

[原本:『興亡の世界史19 空の帝国 アメリカの20世紀』講談社 2006年11月刊]

小学生のための正書法辞典

講談社学術文庫

ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが生前に公刊した著書は、たった2冊である。1冊は『論理哲学論考』(1922年)。この書をもって、哲学のすべての問題は解決されたと確信したヴィトゲンシュタインは、哲学から離れ、小学校の教師に転身を遂げる。教師として暮らす中でその必要を感じ、みずから執筆したのが、残る1冊である本書(1926年)にほかならない。本書は、その本邦初訳となる記念碑的訳業である。

ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン(1889-1951年)が生前に公刊した著書は、たった2冊である。1冊は『論理哲学論考』(1922年)、残る1冊はその4年後に刊行されている。それが『小学生のための正書法辞典』(1926年)であり、本書はその本邦初訳となる記念碑的訳業である。

よく知られているように、ヴィトゲンシュタインは『論理哲学論考』を完成させたことで、哲学の問題はすべて解決されたと確信した。それゆえ、哲学から卒業して転身しようと思いつく。第一次世界大戦に従軍したあとに彼が選んだ道は、小学校の教師だった。

養成学校に通って教員資格を得たヴィトゲンシュタインは、1920年9月にトラッテンバッハの小学校の臨時教員になった。その後、1922年にはプフベルクに、2年後にはオッタータールに移って教員生活を続ける中で、正書法辞典の必要を痛感するようになる。1924年10月の書簡には、こう書かれている。「辞書がこんなに高いとは考えもしなかった。長生きするなら、小学生のために小さな正書法辞典を編もうと思う」。

ヴィトゲンシュタインは、わずか3ヵ月弱で辞典の原稿を作成し、1926年に出版された。残念ながら、同年4月28日には依願退職していたため、彼が実際に教室でこの辞書を使うことはなかった。そして、そのまま誰にも顧みられることなく、本書は「幻の書物」となる。

本書を執筆するにあたってのヴィトゲンシュタインの方針は、アルファベット順を基準としつつも、「心理的な原則」(生徒がどこでこの単語を探すか、生徒が混同しないようにするにはどうするのがよいか)や「文法的な原則」(幹語や派生語)と折り合いをつけるために適宜妥協を重ねながら、使い勝手のよいものを実現する、というものだった。

日本語を母語とする私たちにとって、本書はそのまま実用に役立つわけではない。だからこそ、今に至るまで邦訳が実現しなかったのだろう。しかし、ここには『論理哲学論考』から『哲学探究』への転身が確かに予告されている。言語について考えるすべての人にとって、本書はヴィトゲンシュタイン自身がみずからの意思で出版した、たった2冊のうちの1冊であるという事実は、きわめて重いはずである。図版を多数掲載した「解説」とともに、ヴィトゲンシュタインを愛するすべての人に本書を送る。

新校訂 全訳注 葉隠 (下)

講談社学術文庫

佐賀藩士・山本常朝が語り、田代陣基が筆録した武士道書『葉隠』は、「死ぬ事と見付たり」に代表される過激な文言と、切れのいい文体で、多くの人をひそかに魅了し続けてきました。本書は、天保本を、はじめて底本として採用し、新たに綿密な校訂を施して、原文の息づかいをそのまま伝える本文の再現に努めました。独特の文体の魅力を堪能してください。下巻もまた、武士の生々しい生態と思想が伝わってくる、条文の連続です。

佐賀藩士・山本常朝が語り、田代陣基が筆録した武士道書『葉隠』は、「死ぬ事と見付たり」に代表される過激な文言と、切れのいい文体で、多くの人をひそかに魅了し続けてきました。

本書は、天保本を、はじめて底本として採用し、新たに綿密な校訂を施して、原文の息づかいをそのまま伝える本文の再現に努めました。

独特の文体の魅力を堪能してください。

また、読みやすい現代語訳をつけ、類書を大幅に凌駕する詳細な注を付した。

「武士道書中の武士道書」と言われ、「死ぬ事と見付たり」に始まり、「恋の至極は忍恋」「奉公と諌言」など、次々に繰り出される条文は、武士の死生観から、職務、日常生活、教養に至るまで、幅広く、かつ深い人間洞察にあふれた内容になっています。それを、身近に味わえる訳と注です。

『葉隠』は十一の「聞書」から成っており、本書では、三巻に分けて刊行します。

中巻は、「聞書四」から「聞書七」までです。

日本水墨画全史

講談社学術文庫

日本の代表的な水墨画家24人の生涯と代表作を紹介しながら、中国に生まれた水墨画が日本に根付き、創造的に発展してきた道筋をたどる。不変実在の山水を追った雪舟等揚。生気あふれる墨絵を残した桃山絵画の巨匠、狩野永徳。松林図屏風の長谷川等伯。尾形光琳の艶やかな墨、伊藤若冲の独創の奇技、さらに曽我蕭白、與謝蕪村、渡辺崋山、富岡鉄斎、横山大観など、「モノクローム絵画」の達人たちが残した約180点の名品を掲載。

雪舟から横山大観まで、日本の代表的な水墨画家24人の生涯と代表作を紹介しながら、中国に生まれた水墨画が、日本に根付き発展してきた道筋をたどる。

水墨画は、中国の唐代に興った革新的な画法で、日本には鎌倉時代になってはじめて本格的に紹介された。その消化と創造的な発展には長い年月が費やされてきたが、著者によれば、「日本人の描く水墨画は、本場中国のそれとはおのずから姿や質を変えるものとなっている。」「水墨画の日本化の営みをたどることによって、日本文化そのものの特質にまで迫り得るように思われる。」という。

室町時代に中国に渡り、不変実在の山水を追った雪舟等揚。豪気・勇壮な作風で知られる一方、聚光院の花鳥図襖など生気あふれる墨絵も残した桃山絵画の巨匠、狩野永徳。近年の研究で「下絵の名画」とされる松林図屏風の長谷川等伯。尾形光琳の艶やかな墨、伊藤若冲の独創の奇技、さらに曽我蕭白、與謝蕪村、渡辺崋山、富岡鉄斎・・・「モノクローム絵画」の達人たちが残した約180点の名品を掲載。

日本美術史研究の第一人者が、狭い専門の枠から踏み出して、個人的な好みと私見を率直に語る画人列伝。[原本:『墨絵の譜――日本の水墨画家たち』1・2巻 ぺりかん社 1991年・1992年刊]

世界史の哲学講義(下) ベルリン 1822/23年

講談社学術文庫

G・W・F・ヘーゲル(1770-1831年)は、『精神現象学』、『大論理学』などを公刊し、その名声を確かなものとしたあと、1818年にベルリン大学正教授に就任した。その講義は人気を博したが、中でも注目されることが多いのが1822年から31年まで10年近くにわたって行われた「世界史の哲学講義」である。

この講義はヘーゲル自身の手では出版されず、初めて公刊されたのは1837年のことだった。弟子エドゥアルト・ガンスが複数の聴講者による筆記録を編集したものであり、表題は『歴史哲学講義』とされた。3年後には息子カール・ヘーゲルが改訂を施した第二版が出版され、これが今日まで広く読まれてきている。日本でも、長谷川宏氏による第二版の訳が文庫版『歴史哲学講義』として多くの読者に手にされてきた。

しかし、第一版は最終回講義(1830/31年)を基礎にしながらも複数年度の筆記録を区別をつけずに構成したものであり、その方針は初回講義(1822/23年)の「思想の迫力と印象の鮮やかさ」を取り戻すことを目指した第二版も変わらない。つまり、これでは初回講義の全容が分からないのはもちろん、10年のあいだに生じた変化も読み取ることはできない。

本書は初回講義を完全に再現した『ヘーゲル講義筆記録選集』第12巻の全訳を日本の読者諸氏に提供する初の試みである。ここには、教室の熱気とヘーゲルの息遣いを感じることができる。今後、本書を手にせずしてヘーゲルの「歴史哲学」を語ることはできない。

[目次]

〔序論〕世界史の概念

〔A〕歴史の取り扱い方

〔B〕人間的自由の理念

〔C〕国家の本性

〔D〕世界史の区分

〔本論〕世界史の行程

〔第一部〕東洋世界

〔第一章〕中国

〔第二章〕インド

〔第三章〕ペルシア

〔第四章〕エジプト(以上、上巻)

〔第二部〕ギリシア世界

〔第一章〕ギリシアの民族精神の起源

〔第二章〕ギリシア精神の成熟

〔第三章〕衰退と没落

〔第三部〕ローマ世界

〔第一章〕ローマの権力の形成

〔第二章〕ローマの世界支配

〔第三章〕ローマの没落

〔第四部〕ゲルマン世界

〔第一章〕初期中世の準備

〔第二章〕中世

〔第三章〕近代の歴史

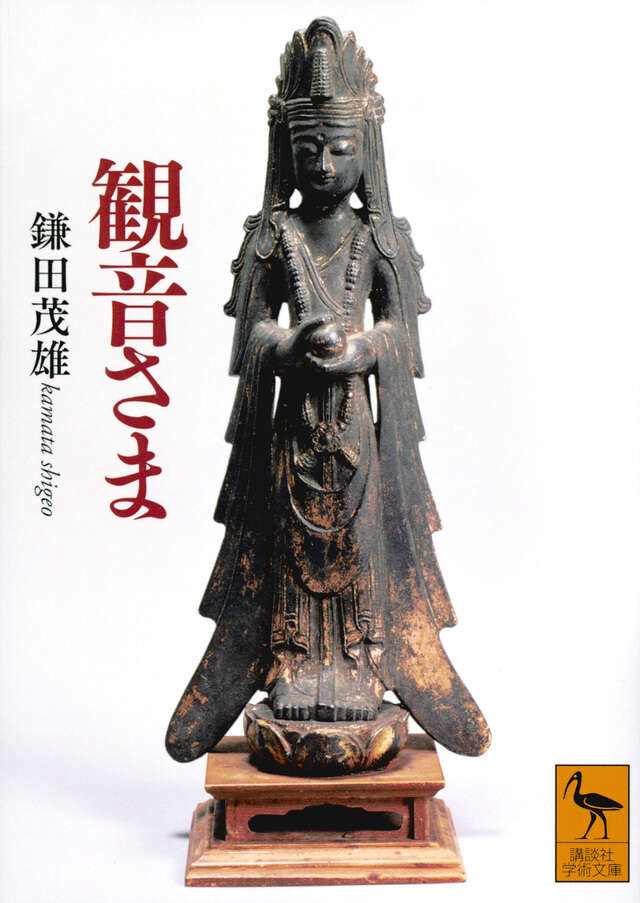

観音さま

講談社学術文庫

その相(すがた)は、仏から菩薩まで三十三変化。苦しみの中で名を唱えれば、即時に現れ、深い智慧で病やすべての辛苦から救ってくれる……。古来、インド、中国、東南アジア、日本で救世主として愛され続けてきた<観音さま>。そもそも観音はいつ、どこで生まれたのか。中国文化や日本文化に果たした役割は? 歴史的背景や、様々な観音像を検証し、法華教の経典をひもときながら、「観音信仰」の真髄を探る。

その相(すがた)は、仏から菩薩まで三十三変化。苦しみの中で名前を唱えて念じれば、即時に現れ、深い智慧をもって病やすべての厄害から救ってくれる……。古来、インド、中国、東南アジア、日本で救世主として愛され続けてきた<観音さま>。そもそも観音は、いつ、どこで生まれたのか。その御利益は。そして、中国や日本文化に果たした役割はーー。歴史的背景や、様々な観音像を検証、法華教の経典をひもときながら、「観音信仰」の真髄を探る。

『観音のきた道』(1997年刊 講談社現代新書)を改題、文庫化。

はじめに

第一章 観音とは何だろう

慈悲とは何か/観音の相(すがた)/「絶対無」の立場/応現のすばやさ/西田幾多郎の宗教論/観音とは自分自身である

第二章 観音の誕生

観音はどこで生まれたのか/『華厳経』/衆生の恐怖/阿弥陀如来の補処/菩薩の相

第三章 『観音経』の教え

西域の夜空の下で/『法華経』と鳩摩羅什/法華教の構成/法華教はどこで説かれたのか/観音の救済/観音と首飾り/娑婆世界への出現

第四章 観音信仰の歩み

中国相の観音信仰/水難に遭う/悪獣から逃れる/首をすげ替える/夢の中の観音/砂漠の守り神/人の苦しみを救う/観音信仰の歴史的概観

第五章 アジア民衆の中に生きる観音

庶民の中の観音/中国大陸の宗教/娘娘(ニャンニャン)信仰/観音のご利益/東南アジアの仏寺/マラッカの千手観音

第六章 観音、海へ

海と観音/観音の浄土/東アジアの観音霊場/観音示現の地/観音信仰の朝鮮伝播/海に立つ観音

第七章 観音と日本人

観音信仰はいつ伝来したか/「観音化身」の聖徳太子/観音経と観音像の成立―奈良時代/留学僧の役割/六観音信仰/鈴木正三の教え

おわりに

西国霊場三十三所/板東霊場三十三所/秩父霊場三十四所一覧 など

興亡の世界史 インカとスペイン 帝国の交錯

講談社学術文庫

16世紀初頭、アンデス全域を支配するに至ったインカ帝国は、カトリック王国スペインの領袖ピサロにより征服され、その繁栄はわずか1世紀余りで幕を閉じた。帝国の衝突がもたらした植民地社会に生きるスペイン人、インカの末裔、さまざまな混血集団、イベリア半島を追放されたユダヤ人たち。共生と混交、服従と抵抗の果てにスペインとの訣別へと向かうアンデスの300年を描き出す。

講談社創業100周年企画「興亡の世界史」の学術文庫版、第4期の4冊目。インカ帝国がアンデス全域を支配するに至った16世紀初頭、イベリア半島ではイスラーム帝国を駆逐したカトリック帝国スペインが、海を渡り新大陸の制覇へと向かっていた。本書では、この二つの帝国の生成から成熟への歴史を辿り、スペインのインカ帝国征服、そして共生と混交、服従と抵抗の果てにスペインとの訣別へと向かうアンデスの300年を詳述する。帝国の衝突が生んだ植民地空間は、征服者であるスペイン人、帝都クスコに生き延びていたインカ族、白人、インディオ、黒人の3者から生まれた混血の人々、そしてイベリア半島を追放されたユダヤ人などさまざまな人々が共存していた。スペイン人の寛容と排除の思想はアンデス社会をどう変えたか、スペイン支配下でインカはどのようにその命脈を保ったか、スペイン人と結婚したインカ皇女をはじめインディオや混血の女性たちはどう生きたか、さらにユダヤ人の迫害と異端審問、インディオの反乱など、いろいろな角度から光を当て、多様な植民地社会の様相を明らかにする。

〔原本:『興亡の世界史第12巻 インカとスペイン 帝国の交錯』講談社 2008年刊〕

世界史の哲学講義(上) ベルリン 1822/23年

講談社学術文庫

G・W・F・ヘーゲル(1770-1831年)は、『精神現象学』、『大論理学』などを公刊し、その名声を確かなものとしたあと、1818年にベルリン大学正教授に就任した。その講義は人気を博したが、中でも注目されることが多いのが1822年から31年まで10年近くにわたって行われた「世界史の哲学講義」である。

この講義はヘーゲル自身の手では出版されず、初めて公刊されたのは1837年のことだった。弟子エドゥアルト・ガンスが複数の聴講者による筆記録を編集したものであり、表題は『歴史哲学講義』とされた。3年後には息子カール・ヘーゲルが改訂を施した第二版が出版され、これが今日まで広く読まれてきている。日本でも、長谷川宏氏による第二版の訳が文庫版『歴史哲学講義』として多くの読者に手にされてきた。

しかし、第一版は最終回講義(1830/31年)を基礎にしながらも複数年度の筆記録を区別をつけずに構成したものであり、その方針は初回講義(1822/23年)の「思想の迫力と印象の鮮やかさ」を取り戻すことを目指した第二版も変わらない。つまり、これでは初回講義の全容が分からないのはもちろん、10年のあいだに生じた変化も読み取ることはできない。

本書は初回講義を完全に再現した『ヘーゲル講義筆記録選集』第12巻の全訳を日本の読者諸氏に提供する初の試みである。ここには、教室の熱気とヘーゲルの息遣いを感じることができる。今後、本書を手にせずしてヘーゲルの「歴史哲学」を語ることはできない。

[目次]

〔序論〕世界史の概念

〔A〕歴史の取り扱い方

〔B〕人間的自由の理念

〔C〕国家の本性

〔D〕世界史の区分

〔本論〕世界史の行程

〔第一部〕東洋世界

〔第一章〕中国

〔第二章〕インド

〔第三章〕ペルシア

〔第四章〕エジプト(以上、上巻)

〔第二部〕ギリシア世界

〔第一章〕ギリシアの民族精神の起源

〔第二章〕ギリシア精神の成熟

〔第三章〕衰退と没落

〔第三部〕ローマ世界

〔第一章〕ローマの権力の形成

〔第二章〕ローマの世界支配

〔第三章〕ローマの没落

〔第四部〕ゲルマン世界

〔第一章〕初期中世の準備

〔第二章〕中世

〔第三章〕近代の歴史

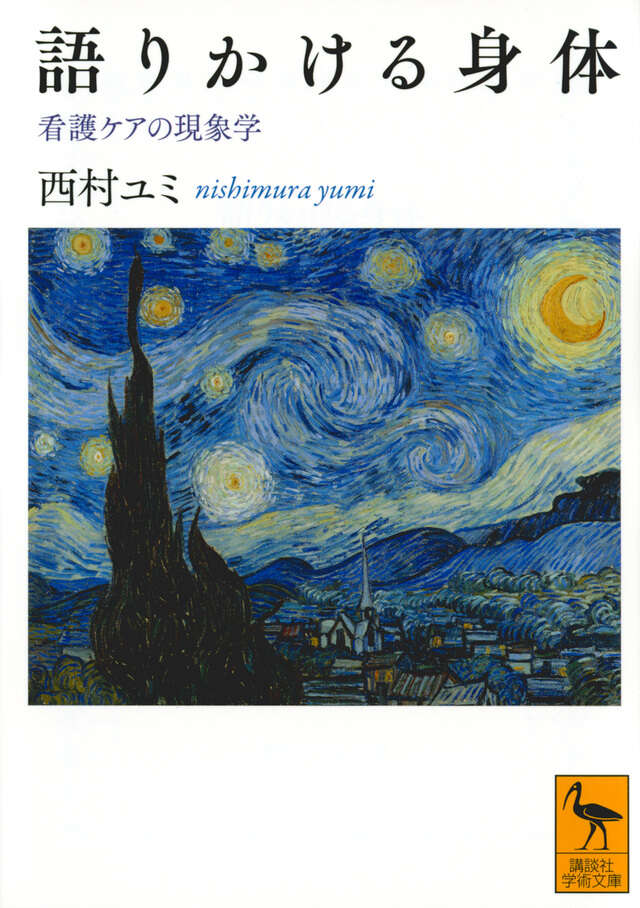

語りかける身体 看護ケアの現象学

講談社学術文庫

「植物状態患者」は自分自身や周囲の環境を認識できず、他者と関係することが不可能だと定義されている。しかし実際に彼らと接する看護師や医師の多くは、この定義では理解できない「患者の力」を目の当たりにする。自然科学は彼らを「意識障害」としか診断できない。そこで著者は現象学という哲学を使って、その〈何か〉を探究し始める。

植物状態患者のみならず、高齢者や認知症などのケア、日々のコミュニケーションにも通じる、「目で触れ、耳で見る」ような身体のあり方を描く一冊。

“長田弘という詩人にこんな言葉がある。「みえてはいるが誰れもみえていないものをみえるようにするのが、詩だ」。わたしはこれこそ現象学の定義だと考えてきたものだが、この定義は西村さんの現象学のなかでなによりも生かされているとおもう。……わたしが西村さんのお仕事に読み取ったもっともたいせつだとおもわれること、それはひとつの身体的な存在が別の身体的な存在のかたわらにあるときに、そこに生まれる身体のコモンセンス、いいかえると感覚相互の浸透しあいでありまた社会的な感覚でもあるようなコモンセンス、それを科学は引き裂いてきたのではないかという問いである。本書でしめされているのは、哲学と臨床とがひとりの人のなかで深く交差した、稀有な仕事だとおもう。”――鷲田清一(本書「解説」より)

*

「植物状態」は「意識障害」ではない――。人と人との関わりのうちにある〈何か〉を掬い出す、臨床の哲学。

[目次]

第一章 〈植物状態患者の世界〉への接近

1 植物状態患者との出会い

2 方法論的模索

第二章 看護経験の語り

1 Tセンターでの経験

2 受け持ち患者との関わりをふり返る

3 経験のふり返りと気づき

第三章 〈身体〉を介して交流する看護ケア

1 視線が絡む

2 手の感触が残る

3 タイミングが合う

4 交流が成立する基盤

第四章 臨床のいとなみへのまなざし

1 探究プロセスの振り返り

2 看護研究における現象学的方法論の課題

解説 臨床のまなざし、現象学の思考――鷲田清一

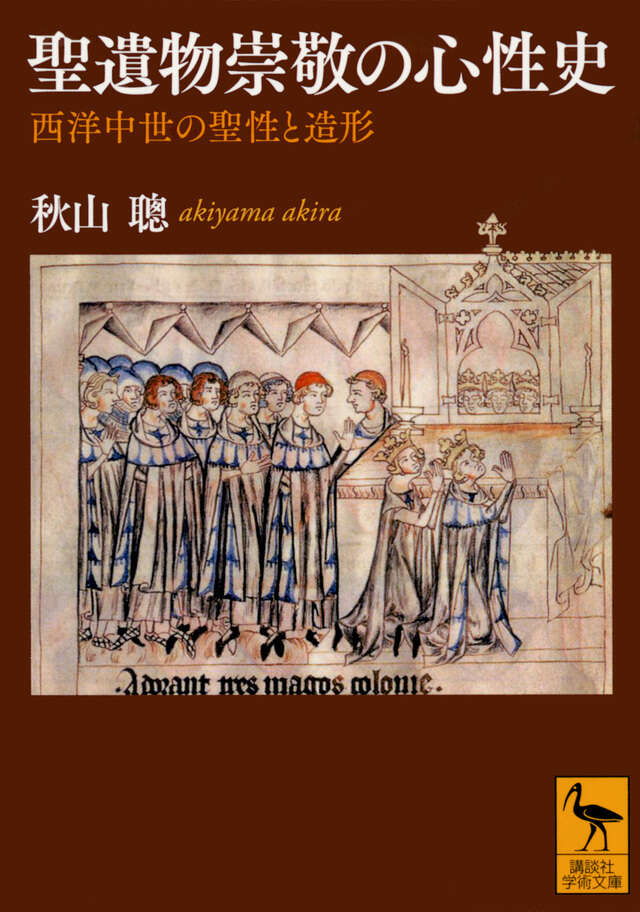

聖遺物崇敬の心性史 西洋中世の聖性と造形

講談社学術文庫

聖人の遺体や遺骨・遺灰、聖人が身にまとったものや触れたものは「宝石や黄金より価値がある」とされ、芳香や光を放ち、腐敗しないと信じられた。死人を蘇らせ、病気や怪我を治し、現世の罪を清めて天国に導く力を持つとされた聖遺物。教会はその聖性と効験を、聖堂の装飾、祭壇画や黄金のシュライン(聖遺物容器)などさまざまな造形で民衆に訴えかける。救済と奇跡を求めたキリスト教社会の熱狂と芸術への昇華の過程を辿る。

宮中五十年

講談社学術文庫

明治35年、学習院在学中の著者は宮中に召し出された。4、5人の少年たちとともに、大人たちが出入り禁止の奥御殿で天皇に仕えるのである。10歳の少年が近くで見た明治天皇は、大声で厳しく、几帳面ながら、優しい思いやりを見せた。「大帝崩御」後は、昭憲皇太后、大正天皇、貞明皇后、秩父宮らに近侍し、半世紀を宮中に仕えることとなる。近代史研究者にたびたび引用されてきた重要史料の、初の文庫化。原武史氏が解説執筆。

伯爵家の四男として生まれ、数え10歳で明治天皇に仕えて以来、50年にわたって宮中に仕えた著者の回想録。本書は、近代史研究の史料として、たびたび言及されながら、長く入手困難だった。すでに学術文庫では、『女官』(山川三千子著)、『侍従長の回想』(藤田尚徳著)など、明治から昭和の宮中を語った文献を刊行してロングセラーになっているほか、「天皇の歴史・全10巻」もこの9月に好評のうちに完結。来年の皇位継承を控えて、「天皇」「皇室」にさらに関心が集まるなか、本書は待望の文庫化となる。

明治35年、新しい時代の君主として存在感を高めていた明治天皇に、学習院在学中の著者は召し出される。当時、天皇のそばには4、5人の少年たちが、仕えていた。大人たちが出入り禁止の奥御殿に控え、奥と表の取次の役目をするのである。近くで見る明治天皇は、大声で厳しく、几帳面ながら、やさしい思いやりを見せたという。

著者は、明治天皇の没後、昭憲皇太后、大正天皇、秩父宮らに仕えた。なかでも、大正天皇の后である貞明皇后には、その晩年に皇太后宮大夫として仕え、蚕糸業の振興に注力するなど終戦後の日々の回想は、貴重な記録である。[原本:『宮中五十年』明徳出版社 1960年7月刊]

興亡の世界史 イタリア海洋都市の精神

講談社学術文庫

ヴェネツィア、アマルフィ、ピサ、ジェノヴァの四大海洋都市のほか、南イタリアのガッリーポリ、モノーポリなど、海に開いた都市の繁栄の歴史を探る。中世の地中海世界では、民族相互の争いと交流のなかで、ローマ、ビザンツはもちろん、イスラーム世界からもさまざまな先進文化がヨーロッパへ流れ込んだ。実際に都市を歩き、建物、街路、広場、港の風景を観察しながら、海洋都市の生活空間の歴史と現在を読み解いていく。

講談社創業100周年記念企画「興亡の世界史」の学術文庫版。大好評、第4期の3冊目。本書では、建築史・都市形成史を専門とし、長年、東京や地中海都市のフィールド調査を続けてきた著者が、ヴェネツィア、アマルフィ、ピサ、ジェノヴァの四大海洋都市のほか、南イタリアのガッリーポリ、モノーポリなど、長い歴史をもつ海に開いた都市の繁栄の歴史を探る。

古代から中世に起源をもつこれらの都市は、いずれも岬の先や海に浮かぶ島、背後に山や崖が迫る猫の額ほどの渓谷の土地などに築かれているが、なぜこのような厳しい条件の土地が選ばれたのか。その成り立ち、それぞれの都市の個性とは。

また、海は障壁であると同時に、交流を育む道でもあった。地中海世界では民族相互の争いと交流のなかで、文化がダイナミックに伝播し、ローマ、ビザンツはもちろん、とりわけイスラームからは建築や美術工芸の様式、科学、医学にいたるまでさまざまな先進文化がヨーロッパへ流れ込んだ。本書では、実際に都市を訪ね、建物、街路、広場、港の風景などを観察しながら、海洋都市の生活空間がどうつくられたか、歴史を読み解いていく。人びとの暮らしの場に入りこみながら、今なお海洋都市の精神が人びとの間に生きていることを、都市史、建築史の第一人者である著者ならではの視点とフィールドワークの成果を生かして、リアルに描き出す。

[原本:『興亡の世界史08 イタリア海洋都市の精神』講談社 2008年7月刊]