新刊書籍

レーベルで絞り込む :

1990.06.12発売

私の紅衛兵時代-ある映画監督の青春

講談社現代新書

「天国」を夢みた毛沢東最後の挑戦、文革。彼の若き使徒、紅衛兵たちの反逆。破壊と挫折の日々を、人々はどう闘い、傷つき、死に、生きのびたのか?そして、下放先の大自然の中で得た、魂の新生……。「黄色い大地」を撮った中国映画界の旗手が、みずからの体験を、鮮烈な感覚でつづる、動乱期を生きた少年たちの、死と成長(イニシエーション)の記録!

1990.06.12発売

日本の風景・西欧の景観 そして造景の時代

講談社現代新書

ヨーロッパ近代が生んだ遠近法と中心がたえず移動する日本特有の空間。視線の差異の発見と再発見、野性空間・田園・都市における風景観念の比較を通して、主体――客体二元論たる近代景観論の解体を論じ、ポスト・モダンの風景=〈造景の時代〉を予見する。

風景としの田園――このような田舎の都市生活社たちは、周囲の環境に向けて、往時の農民とはもはやまったく無縁の視線を注ぐ。彼らにとっては田園はまず風景である。だからこそ彼らは田舎らしさの記号を、農家風の建築や手動ポンプの井戸を保存したいと熱烈に願う。そして反対に高圧線や野外広告等、風景を損なう近代経済の記号が拡がることに反対する。すなわち彼らはきわめて忠実な農村風景の守護者なのである。けれども彼らは農業にはまったく無縁で、たいていの場合、地域社会の新参者にすぎない。そのため地域社会は彼らに対して、しばしば煮え切らない対応を見せる。しかしながら田園の都市生活者の趣味嗜好は社会全体において支配的な潮流となり、そのため彼らの風景に関する主張が一般に優位に立つことになる。かつて都市生活者によって発見された田園風景は、こうして農民の消滅のおかげで田舎に対してさえも押しつけられるようになったのである。――本書より

1990.06.12発売

地球=誕生と進化の謎 最新地球学入門

講談社現代新書

微惑星の衝突が水惑星を生んだ……。世界中に衝撃をあたえた松井理論。「暗い太陽のパラドックス」「非均質集積論」「低質量モデル」などの最新キーワードによって、太陽系文明への扉をひらく、新しい“地球学”を提唱する。

異常な事が起こりつつある――日常我々は、地球を意識することなく生きている。我々にかぎらず生命はすべてこの地球から生まれたのであるから、これはある意味で当然のことといえる。地球の営みのなかに組みこまれて人類が生きているかぎり、地球のことなどとりたてて意識する必要はないのが普通である。したがって、現在のように人類が地球のことをことさら強く意識するというのは、何か異常な事態が起こりつつあることを意味する……地球環境問題を考えることは、文明の本質を問うことであり、人間のレゾンデートルを問うことであり、太陽系では生命の住む唯一の惑星である地球の起源と進化を明らかにすることである。地球と人類とのつきあい方を探るには、これらを総合的に論じなければならない。それは、宇宙論的な時空スケールで地球と人類の存在を考えることであり、現代を分析することである。――本書より

1990.06.12発売

時間の本質をさぐる

講談社現代新書

時間とは、空気のような存在だ。目には見えず、とらえ所がない。時間が流れるのは、客観的事実なのか、人間の感覚なのか。エントロピー、ブラックホールの探究から〈時〉の神秘に迫る。

意識の時間の矢――人間コンピュータのメモリーの状況を生まれたときから死ぬまでながめて見ると、あきらかに一方方向に記憶量が増加しているであろう。つまり過去と未来の非対称性がある。人間は記憶のない方を過去、ある方を未来というのである。どうして記憶が増加しうるのか。人間もコンピュータも食物とか電力というネゲントロピー資源によって活動を維持して、それで情報をえる活動をして、記憶を増加させているのである。つまりは宇宙全体の歴史的時間の矢の影響をうけているのである。人間もマルクスウェルの魔物のような存在であり、環境にはたらきかけて、町をつくったり工場をつくったりして、エントロピーを減少させている。ただ熱力学第二法則に反するわけにはいかないので、なんの助けもなしにそれができるわけではない。太陽というネゲントロピー資源のおかげ、究極的には宇宙膨張のおかげをこうむって生きているのである。――本書より

1990.06.12発売

手塚治虫 時代と切り結ぶ表現者

講談社現代新書

日本に巨大な漫画文化を築き、つねにそのトップランナーとして疾走しつづけた手塚治虫。アトム、レオ、0マン、火の鳥などのキャラクター、差別と反抗、生と死、歴史と正当性などのテーマ。苛烈な戦後空間をくぐりぬけた天才の燃える作品宇宙に迫る。

近代日本最大の知的職人――ぼくが、個人的に興味をひかれたのは、この作品の中で、創作者というものに対する手塚の考え方が提示されているとおもわれる部分だった。一つは、ベートーヴェンにむかって、モーツァルトがつぎのようにいいはなつ場面である。「新人というのは、自分で一番書きやすい作品をイソイソと持ってくる……だが、こっちからこういうものを書けというテーマを与えると、たいてい書けずに閉口する。そこがその新人の実力なんだ」あたえられたテーマがどんなものであれ、自分はすべてこなしてきたぞ、という強烈な自負。スポーツ物ならスポーツ物だけにかたまってしまう分業システムに安住しているマンガ家連中に対する痛烈な皮肉。モーツァルトの口を借りた、近代日本における最大の知的職人たる手塚ならではの発言といえないだろうか。――本書より

1990.06.12発売

ジャパン・プロブレムの原点

講談社現代新書

世界の孤児の道を避ける構造変革への試み.透明性の欠けた社会,仲間うちにのみ通用することば,補給を考えない経済戦略……日本は次第に世界の孤児になりつつある.気鋭の論客のグロ-バルな変革への提言

1990.06.12発売

言葉・狂気・エロス 無意識の深みにうごめくもの

講談社現代新書

人間存在の最深部でみたされぬ生のエネルギーが奔出する。広大な無意識の言語風景の中で、狂気とエロティシズムの発生を精緻に、鮮烈に照射する哲学の冒険。

殻を脱がない蛇は死ぬ――ローマ時代の修辞家・クインティリアヌスは“Damnant quod non intelligunt(人は自分が理解できない物事は、ダメなもの、間違ったことと決めつける)”と言ったが、まことに人間老いも若きも、わからないものはいやなのである。……しかし日常の創発性という生命の動きがとまってはならない。動きとはまた変化でもある。「殻を脱がない蛇は死ぬ」。――本書より

1990.06.12発売

今こそマルクスを読み返す

講談社現代新書

マルクスは人間や社会や歴史をどうとらえ、『資本論』で何を語り、近代資本主義の未来をどのように予見したのか? 今やマルクス主義は本当にもう無効になってしまったのだろうか? 20世紀世界の根幹的思想を、独自の視点と平明な言葉で掘り返し、脱近代への発展的継承を試みる。(講談社現代新書)

今だからこそマルクスの根本思想を再検討。マルクスは人間や社会をどう把え、『資本論』で何を言おうとしたのか? 近代社会の未来をどう展望したのか? 二十世紀世界の根幹思想の発展的継承を試みる。

1990.06.12発売

作ると考える 受容的理性に向けて

講談社現代新書

近代知の地平を超え,新たな思惟の形を探る対象としての世界の認識に真理の条件を見る近代の知.「知る」と同一化された「思考」を峻別し,世界の在る意味を問う力とするベく格闘する現代思想の試みを解説

1990.06.11発売

梅安冬時雨

文芸(単行本)

魔風(まかぜ)渦巻く品川宿に揃いもそろった極悪人。邪剣閃(ひらめ)く、妖剣躍る。生かして置けぬ悪人輩に、鬼の梅安仕掛け針。

憂き世の辛さはわかっているが許しちゃならない非道は非道。夕焼け染まった大川端に仕掛けのあとの蜆(しじみ)汁。彦さん、今夜は悲しい酒だ。

1990.06.08発売

C型人間 最高のプレッシャーのなかで最大の力を発揮する

講談社文庫

最高のプレッシャーのなかで、最大の力を発揮することができたとき、その人は“C型の行動”をしたという。では、それ以外の行動人間が、C型ゾーンに移行するためには、どうすればよいのだろうか。性格の異なる人間が、ストレスを吹きとばしながら、理想的な行動パターンを描くための画期的メソッドを探る。

1990.06.08発売

大阪国際空港殺人事件

講談社文庫

空港税関の検査官今井陽子は、グアムから帰国した若い女性の隠し持った貴金属を発見した。ところが1時間後、その女性は謎の死を遂げる。責任を感じた陽子は、警察と協力して女性の周辺を調べる。渡航前の所持金と購入した貴金属とのギャップ、そして未婚で妊娠5ヵ月という謎。女性検査官が活躍の連作。

1990.06.08発売

最新・私の中国人ノート 民衆は何を考えているか

講談社文庫

天安門事件や権力構造の隠された実態を解明マスコミに報道されない流血事件の真相や政府中枢を動かす 小平の狙い,軍部事情など,半世紀に及ぶ中国人との交遊をもつ筆者が,最新の取材で解く中国レポ-ト

1990.06.08発売

雨の日のショ-ト・ストッパ-ズ

講談社文庫

あたかもガラス細工のような男と女の関係.母親の介在しない別れた父と子の食卓,息子はいつまでもショ-トストッパ-であった父の存在を覚えていてくれるだろうか.軽やかで乾いた心情を描き出す短篇集.

1990.06.08発売

ナイン

講談社文庫

愛しき町の息吹を描き出す「私」の東京物語少年の日の熱い感動とレギュラ-9人のその後の人生を語る「ナイン」、よりを戻す男女の話を盗みぎきする話「太郎と花子」など街に生きる歓びをうたう短篇連作集。(講談社文庫)

懐しい町の匂いを求めて、私はときどき駅を降りてみる。四谷しんみち通り、20年前の野球少年たちはどうしているだろう。ぷーんと木の香をさせていた職人のおじさんは元気にしているだろうか。バスの窓から見る風景も、雑踏の中で垣間見るドラマも、東京の町はすべて通りすがりの私の胸に熱く迫ってくる。

1990.06.08発売

メルセデスの伝説

講談社文庫

狂気の天才ヒトラーが日本へ贈った悪魔的名車、グロッサー。伝説の霧に包まれる未曽有のスーパーカーを追って、TVプロデューサー島本理江の野心は燃える。彼女の仕事に関わった鳥井貢は、白銀のメルセデスに隠された父親の死という、もう1つの謎に突きあたる。昭和史の闇に挑んだ傑作スーパーロマン!

1990.06.08発売

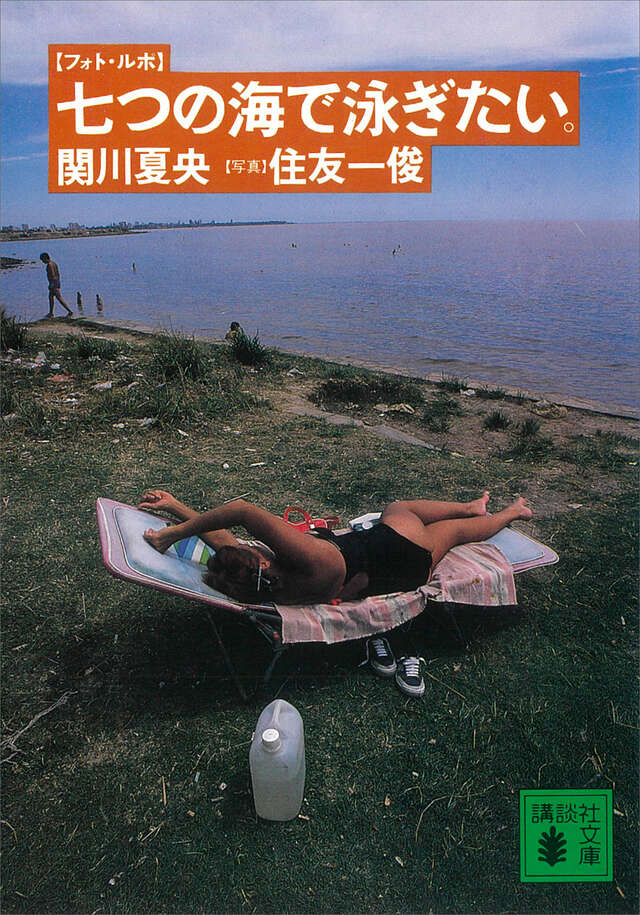

フォト・ルポ 七つの海で泳ぎたい

講談社文庫

揺れ動く世界のなかで、何が変わり、何が根づこうとしているのか。モルディブ諸島からフィリピン、イベリア、アルゼンチン、延吉などの海峡のはざまから考える。海を行き丘の陰にくつろぐとき、そこで接する普通の人々の生活に、何か素直に肌で感じとれるものがある。民衆のホンネをくみあげるカラー文庫。

1990.06.07発売

東京小説

文芸(単行本)

東京の日常の底にうごめく諸々の思いを描く広告代理店開発室長の胸をときめかせる、雨に濡れる新聞配達少女のTシャツ姿。東京の日常の底に生起する様々な出来事を、独特の洗練された文章で綴る掌篇集。

1990.06.07発売

トム=ソーヤーの冒険

講談社文庫

遊びのことならまかせとけ! わんぱく少年トムのいたずらは、いつだってゆかいでスリル満点。海賊になろうと家出をしたり、洞窟を探検して迷子になったり……。おかげでポリーおばさんは、はらはらどきどきの連続です。ミシシッピ川沿岸の小さな町を舞台に、少年の夢と冒険をいきいきと描いたアメリカ文学の最高傑作。何度でも読みたい、腕白トムのスリルと笑いあふれる愉快な物語。子供の世界の楽しさ、のびやかさを描いた名作。

いちどは読みたいアメリカ文学の最高傑作!ミシシッピ川沿岸の小さな町を舞台に,いたずら好きなわんぱく少年トムが,海賊ごっこや宝さがしなど,スリルと笑いのあふれる大冒険をつぎつぎにひきおこします

1990.06.07発売

新横浜発12時9分の死者

講談社文庫

消えた人妻と手書き地図の謎!本格推理秀作アメリカから一時帰国中の人妻が消えた.遺産相続をめぐる陰謀があったのか.彼女の手書きの地図をもとにライタ-浦上は真相を追う.アリバイ崩しの冴える長編.