講談社選書メチエ作品一覧

冷えと肩こり 身体感覚の考古学

講談社選書メチエ

「肩こり」を外国人に伝えようとしても、英語にも中国語にも訳語は見当たらない。日本人以外は肩がこらないから、とも言われる。冷え性に悩む女性は日本に数多くいるが、これも海外では治療の対象ではない。つまり、肩こりや冷えはわが国にしか存在しない病といえる。逆に、「うつ病」は西洋の病として捉えられてきた。中国や江戸の医学史研究をベースに、肩こり、冷え性、うつ、疝気などの「構造」をさぐる。

【目次】

第一章――――冷え性の発見(一九五六年/病気のなかの日陰者/冷え性の西洋医学的研究事始め/医学の新しい考えかた/木下杢太郎のエピソード/血の道/厥と痼冷/冷え性/冷え症/冷え/西洋医学の呪縛/漢方療法の再評価/冷え性の身体感覚)

第二章――――肩こりの謎(けんべき/痃癖/二つの謎/一気留滞説/江戸のバブル崩壊/腹診と背診/肩こりの身体感覚)

第三章――まなざしとことば(ことばの歴史/「うつ」をめぐるまなざしの変容/気の思想と鬱/六鬱説/七情の病/鬱の心理化/精神病としての鬱病/過労から過労死へ/古い物語の発見/神経衰弱とストレス/減少と滞り/脚から起こる病/脚気の病/風土病としての「脚弱」/地方性の否定/時代性の否定/厥は脚気なのか)

第四章――せんきの病(消えた病/滞りの病としての疝気/虫の病としての疝気/三虫/庚申信仰/疝鬼・せんきの虫・疝気)

第五章――庸医 江戸の民間医師(はじめに/『和漢三才図会』の良医と庸医/『養生訓』の良医と庸医/俗医/草医/浮世草子に描かれた藪医者/『人心覗機関』の藪医者/『世事見聞録』の藪医者)

第六章――江戸の体内想像図 『飲食養生鑑』と『房事養生鑑』(養生を教える一対の絵/体内を生活空間に見立てる絵/体内のからくりをのぞき見る絵/身体観の見立て絵/『養生鑑』が語るもう一つの身体観)

終 章(過去を体現する身体感/反復する歴史)

満蒙 日露中の「最前線」

講談社選書メチエ

二〇世紀前半、日本、ロシア、中国のそれぞれの「辺境」地域は、なぜ「生命線」となったのか。義和団戦争から満鉄解体まで、満蒙でくりかえされる軍事衝突には、「鉄道」をめぐる利権が絡んでいた。ロシアが「北満洲」に設立した中東鉄道とライバル会社満鉄との権益競争、ロシア革命後の「革命派」と「反革命派」の内戦、張作霖など軍閥とスターリンの対決……。鉄道をめぐるドラマを辿り、新しい国際政治史を描く。

二〇世紀前半、日本、ロシア、中国のそれぞれの「辺境」地域は、なぜ「生命線」となったのか。

義和団戦争から満鉄解体まで、満蒙でくりかえされる軍事衝突には、「鉄道」をめぐる利権が絡んでいた。

ロシアが「北満洲」に設立した中東鉄道とライバル会社満鉄との権益競争、ロシア革命後の「革命派」と「反革命派」の内戦、張作霖など軍閥とスターリンの対決……。

鉄道をめぐるドラマを辿り、新しい国際政治史を描く。

感情の政治学

講談社選書メチエ

個人が政治の情報を集め、投票先を主体的に、合理的に選択すれば、政治はよくなる――。そのような政治観は幻想に過ぎない。自分の思う通りにならない他者と、人間の非合理性に注目し、政治を組み立て直す。理性を重視する従来のパラダイムではこぼれ落ちてしまう現実の政治を気鋭の政治学者が描き出す一冊。(講談社選書メチエ)

個人が政治の情報を集め、投票先を主体的に、合理的に選択すれば、

政治はよくなる――。そのような政治観は幻想に過ぎない。

自分の思う通りにならない他者と、人間の非合理性に注目し、

政治を組み立て直す。

理性を重視する従来のパラダイムではこぼれ落ちてしまう現実の政治を

気鋭の政治学者が描き出す一冊。

源実朝 「東国の王権」を夢見た将軍

講談社選書メチエ

「文弱の貴公子」という八百年来の誤解から実朝を解放する。政治状況の精緻な分析と、和歌への犀利な読み込みが明らかにする「東国の王権」を夢見た男の肖像。(講談社選書メチエ)

「悲劇の将軍」「文弱の徒」「青白きインテリ」「北条氏の傀儡」……。多くの人の抱く三代将軍実朝のイメージはこのようなものでしょう。太宰治や小林秀雄、吉本隆明もつまるところ同様の解釈から逃れられてはいません。

文学側のこうしたイメージのいっぽうで歴史学の側も実朝像を捉えかねているきらいがありました。これは彼が若くして暗殺されてしまった以上、しかたのないことではありますが、やはり承久の乱後に固まった鎌倉優位の政治構造を、それ以前の時代に投射した論、すなわち結果から過去を規定してしまったものといえます。しかし、近年の鎌倉幕府成立史研究は頼朝の晩年から承久の乱までの時期の京都と鎌倉の関係はきわめて流動的であり、事態がどう転んでもおかしくなかったことを明らかにしているのです。

詩魂を以て史料に対し、史眼を以て和歌に向き合わねばなりません。そのときにみえてくるのは「東国の王権」を夢見た男の肖像であり、その歌も、京の公家との縁組みも、有名な宋への渡航計画もまったく違った姿ををあらわしてきます。兄の失脚と暗殺からその位についたという経緯も、当時の政治的諸相から判断すればけっして彼のトラウマになどなっていなかったといっていいのではないか。当然、暗殺事件の背景の検討もしますが、おそらくそれは従来の北条義時黒幕説にはならないはずですし、永井路子の三浦義村首謀者説の慎重な吟味も必要になるでしょう。

本書は『源平合戦の虚像を剥ぐ』『後白河法皇』『頼朝の精神史』『大仏再建』など鎌倉時代史研究をリードしてきた選書メチエが送る、「八百年来の誤解」から実朝を解放する一書であります。

記号創発ロボティクス 知能のメカニズム入門

講談社選書メチエ

人間は成長するに従い言語コミュニケーション能力、運動能力を獲得していく。同様のプロセスをロボットに行わせることが研究されている。脳を代替させる演算装置にはアルゴリズム、数理モデルをつくり、目の代わりになる視覚センサ、運動器の代わりになる。人工知能研究者やロボット研究者の仕事は、「知能を創ること」とも言える。本書では、記号創発ロボティクスのアプローチを紹介し、知能のメカニズムに迫る。

人工知能の開発やロボット研究の最前線を紹介しながら、「知能とはなにか」「ロボットに心は持てるか」を問う、スリリングな論考!

人間は成長するに従い言語コミュニケーション能力、運動能力を獲得していく。同様のプロセスをロボットに行わせることが研究されている。

脳を代替させる演算装置にはアルゴリズム、数理モデルを作り、目の代わりになる視覚センサで世界を認識し、運動器の代わりになるモータなどで反応し行動を起こす。

人工知能研究者やロボット研究者の仕事は、「知能を創ること」とも言える。本書では、記号創発ロボティクスのアプローチを紹介し、知能のメカニズムに迫る。

教会領長崎 イエズス会と日本

講談社選書メチエ

世界最終戦争か、武装中立か。日本文化への適応か、原則主義か――

近世黎明期のキリスト教と日本文明の衝突を描く!

天正八年(一五八〇)、大村氏より長崎を寄進されたイエズス会。彼らは寺社勢力のように、都市・流通機構を支配し、南蛮貿易から巨富を得た。〈約束の地〉長崎を安定化させるために、武装化・軍事化路線を進んだ彼らが取った戦略とは?

一五八七年の豊臣秀吉の「バテレン追放令」まで、日本史上大きな画期をなす〈教会領〉の時代を捉え直す。

【目次】

プロローグ 日本史のなかの教会領長崎

第一章 ザビエルの目論見――ポルトガルからの自立

第二章 ザビエル構想の実現と長崎の武装化――天正八年の長崎

第三章 ザビエル・ヴァリニャーノ路線vs.ロヨラ・コエリヨ路線――天正九年以降の長崎

エピローグ 「権門」としてのイエズス会

神から可能世界へ 分析哲学入門・上級編

講談社選書メチエ

シリーズ第一巻『分析哲学入門』では、「ある」とか「知っている」とはどういうことか分析哲学的に考える面白さを紹介。第二弾「中級編」(『意味・真理・存在』)では、パットナムの双子地球など、有名な議論をたのしく解説。そしていよいよ今回の「上級編」は、題名も『神から可能世界へ』。「存在論的論証」と呼ばれる神の存在証明の議論を起点に、世界の現代哲学のホットなトピックである可能世界論へ。充実のシリーズ完結編。

「分析哲学」は、ありていに言えば、文の論理的な分析によって思考を展開する哲学の手法です。欧米の現代哲学の世界では主流をなす分野ですが、論理学的な要素が強いせいか、日本ではあまり人気があるとはいえません。

著者は、分析哲学の本場の第一線で活躍する哲学者ですが、日本でひろく受け容れられない現状を憂い、誰にでもおもしろく読める入門書『分析哲学入門』(講談社選書メチエ)を上梓しました。同書はさいわい、多くの読者から好評をいただき、よりくわしく考えるための「入門の中級編」として、前著『意味・真理・存在――分析哲学入門・中級編』を刊行。本書は、「分析哲学入門3部作」の掉尾を飾る「上級編」です。

上級編では、西洋哲学史上、きわめて有名なひとつのトピックをめぐって、分析哲学の方法がいかに論理的・形而上学的な思索を深めるのに有効かを、実践的に体験することを目指します。

そのトピックとは、「神の存在証明」です。なかでも、いわゆる「存在論的証明」といわれる、11世紀に聖アンセルムスが提唱した証明が主な課題となります。

これは、概略、「それより偉大なものを考えることができないような、そういうものは、思考の対象であり、存在する。ゆえに神は存在する」というものです。

この論理を、分析していくとどうなるか。そして、話題は、しだいに現代哲学の中心でもある、可能世界論へ。これぞ分析哲学、という世界を体感してください。

上級編にふさわしい、スリリングな哲学が展開します。

【目次】

第1章 関係論

第2章 存在論的論証

第3章 可能世界

第4章 存在論的論証――現実主義

潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民衆

講談社選書メチエ

幕藩体制下に弾圧されたキリシタンは、明治政府によって解放された――。このように思われている「日本社会の近代化」は、歴史の真実なのだろうか。そもそも、「キリシタン」とは何なのか。非キリシタンであったにもかかわらず、領主の苛政に一揆を起こした民衆を「切支丹」として弾圧した事例や、問題化を避けるために、穏健なキリシタン百姓を黙認した事例などを取り上げ、歴史と宗教のかかわりに新しい視野を提供する。

幕藩体制下の禁教政策により、厳しく弾圧されてきたキリスト教徒=キリシタンは、江戸幕府が倒れ、明治新政府下では信仰の自由が認められ、解放された――。一般にこのように思われている「日本社会の近代化」は、歴史の真実といえるだろうか。そもそも、「キリシタン」とは何なのか。従来のような「ひとつの村が、近世初期から明治まで、ひたすら信仰を守り続けた隠れキリシタン」といった平板な理解に再考を促す。

例えば、非キリシタンであったにもかかわらず、領主の苛政への反発から一揆を起こした民衆を「切支丹」として弾圧した事例や、一方で、藩内のキリシタンの存在を隠すために、問題行動を起こさないキリシタン百姓を藩が黙認していた事例、また、キリスト教とはかけ離れた民間信仰でありながら「切支丹」とされた事例などを取り上げる。これらの事例を見ていくと、西欧語の訳語である「宗教」の名で人々の信仰が管理・統制されるようになった近代が、近世よりも解放されているとはいいきれないという。

「キリシタン」をめぐる宗教政策の変化と実態を丹念に探り、近世における宗教観、歴史と宗教のかかわりに新しい視野を提供する。

見えない世界の物語 超越性とファンタジー

講談社選書メチエ

ハリー・ポッターや宮崎アニメを筆頭に、ファンタジーが世を席巻している。児童文学の一分野であったものが、大人をも魅了している。宗教的な神話や伝説、昔話などの物語が、どのように文学的な物語に変容したのか。「千一夜物語」、ペロー、グリム兄弟などの流れを追う。さらに、アンデルセン「人魚姫」、C・S・ルイス「ナルニア」シリーズなどを分析し、ファンタジー作品のなかに流れ込んでいる宗教的なものの源泉をさぐる。

ハリー・ポッターや宮崎アニメを筆頭に、ファンタジーが世を席巻している。児童文学の一分野であったものが、大人をも魅了している。宗教的な神話や伝説、昔話などの物語が、どのように文学的な物語に変容したのか。『アラビアン・ナイト』、ペロー、グリム兄弟などの流れを追う。さらに、アンデルセン『人魚姫』、C・S・ルイス「ナルニア」シリーズなどを分析し、ファンタジー作品のなかに流れ込んでいる宗教的なものの源泉をさぐる。

人格系と発達系 〈対話〉の深層心理学

講談社選書メチエ

なぜ私は彼を憎むのか?

なぜ彼は私を憎むのか?

対立を激化させてきた二つの性格傾向、〈人格系〉と〈発達系〉。それはわれわれに不信の種を植えつづけた犯人でもあった。

本書は、心理療法としてのアクティブ・イマジネーションを紹介し、〈想像〉の作業をわれわれの不信を解きほぐす手がかりとして提示したうえで、二つの〈顔〉が和解に至る普遍的なプロセスを描き出す。

太古からヒトの心を捕らえつづけた根源的対立を超えるための深層心理学的実践の書。

【目次」

はじめに 対立と和解についての見取り図

第一章 人格系、発達系とは何か

第二章 発達系に対する血の通った理解

第三章 ユング心理学が提示する和解のための鍵

第四章 無意識との対話法

──アクティヴ・イマジネーション

第五章 アクティヴ・イマジネーションの実際

第六章 大本と出口王仁三郎

第七章 『霊界物語』の梗概と全般的解釈

第八章 正神の正体

第九章 邪神の正体

第一〇章 人格系vs.発達系──言向和す秘術

第一一章 発達系vs.発達系──もう一つの和解

おわりに 〈想像〉を練る

あとがき

魔女狩り 西欧の三つの近代化

講談社選書メチエ

15世紀後半~18世紀後半、4万人以上の魔女が殺戮された。中世ではなく、近代黎明期に魔女狩りが大流行したのはなぜか? 「魔女狩りとは何か」という問いかけは、「ヨーロッパ近代とは何か」とイコールである。魔女狩りとヨーロッパ近代誕生の関係を新視点から解き明かす。視覚文化論、哲学、宗教学的な知見を盛り込み、魔女狩りの歴史研究を通したヨーロッパ近代化論、および人間存在と人間文化を探究した冒険的著作です。

【目次】

はじめに

第一章 異端から魔女へ――中世末

カタリ派と「魔女」/異端審問と魔女裁判/ユダヤ教徒と「魔女」/ワルド派と「魔女」/本当に見たのか/年代記作家フリュントの報告/十五世紀の教会改革者ニーダー/『蟻塚』における魔女情報の提供者/『蟻塚』の「魔女」記述/『司教法令集』と「魔女の飛行」/ニーダーの女性観 /マルタン・ル・フラン『貴婦人たちの擁護者』/「反自然」としての魔女の行為/想像から現実へ

第二章 魔女熱狂時代前夜――十五世紀

『魔女の槌』/クラーメルの魔女狩り/『魔女の槌』における視覚と経験/「超・自然」と「脱・自然」/他者としての女性/モトリールの魔女信仰批判/ドミニコ会・フランシスコ会の魔女論争/スピーナの『魔女探究』/ルネサンス人文主義者の魔女論争/法学者アルチャーティの魔女論/オカルト哲学者アグリッパと魔女弁護/終末観の瀰漫と宗教改革の時代/カルヴァンの場合/視覚メディアと魔女表象

第三章 バロック時代の中の魔女裁判――十六・十七世紀

視覚とバロック/王権と魔女狩り/ド・ランクルという人間/フランス王国の周縁地バスクと魔女/バスク人の生業/悪魔化される民衆文化/女は魔法使いである/バスク人女性と魔女/ド・ランクルの「視覚的・認識論的錯誤」/魔女・悪魔と「反・自然」/魔女と国家/王国の自己同一化と魔女の意味/バロック・サバト/サバトにおける聖体奉挙/ヴュルツブルクの魔女とバロック/バロック時代の国家・教会と魔女裁判/魔女裁判の方法/魔女の処刑方法

第四章 魔女裁判の終焉と西欧近代の始まり――十七世紀後半以降

『世界図絵』と視覚/『世界図絵』における魔女描写 /十七世紀と視覚の特権化/近世の視覚モードとしてのバロックとデカルトとベイコン/デカルトと魔女信仰/バルタザール・ベッカーの魔女裁判批判書『魔法にかけられた世界』/観察・調査と自然/クリスティアン・トマジウスの魔女裁判批判/物体への眼差し/調査の必要性と魔女裁判の無益/ベイコンと魔女信仰/実験と悪魔の共存/驚異と自然/十七世紀の自然観/ロックにとっての魔女信仰/宗教的寛容の時代/生き続ける他者としての女性

おわりに

参考文献

索引

ティムール帝国

講談社選書メチエ

「チンギス・ハンは破壊し、ティムールは建設した」――。

一四世紀から一五世紀にかけて、中央ユーラシアの広大な領域を統合した大帝国がティムール帝国である。

現世の楽園とも言える庭園(バーグ)を数多く建設し、青に彩られた帝都サマルカンドとその周辺に高度な文化を花開かせた。インド・ムガル帝国にもつながるこの帝国はいかにして繁栄したのか。マムルーク朝やオスマン帝国など西アジアの敵対勢力をも打ち破った創始者ティムールとその後継者たちの知られざる実像に迫る。

【目次】

はじめに サマルカンド・ブルーの謎

第一章 稀代の英雄の登場

1 ティムールの出自と出生

2 ティムール出生時のユーラシア

3 モンゴル帝国とチャガタイ・ウルス

第二章 創業の時代

1 群雄割拠の中央アジア

2 モグール・ウルスとの同盟

3 ティムール政権の成立

4 中央アジアの統合とチャガタイ・アミールの反乱

第三章 拡大の時代

1 西アジアの征服

2 キプチャク草原への遠征

3 北インドへの遠征

4 生涯最後の遠征

第四章 帝国揺籃の地マー・ワラー・アンナフル

1 マー・ワラー・アンナフルの世界

2 カシュカ河流域とティムール

3 サマルカンドとケシュの両京制

4 鎖の宮殿で冬営するティムール

第五章 帝都と首都圏

1 七年戦役中の土木・建築事業

2 現世の楽園バーグ

3 サマルカンドとケシュのあいだ

第六章 ティムールの死をめぐって

1 傷身儀礼

2 ハリール・スルターンとチンギス家

3 内乱のゆくえ

第七章 もう一人の後継者

1 ウルグ・ベグ政権の成立

2 サマルカンドの繁栄

3 対外政策とグーリ・アミール廟

4 史書『四ウルス』と四ウルス叙述法

第八章 伝説のなかのティムール

1 サーヒブ・キーランという称号

2 ティムールの系譜

3 「王朝の創始者」の創造

おわりに ティムール帝国のその後

古代日本外交史 東部ユーラシアの視点から読み直す

講談社選書メチエ

南に農耕王朝、北に遊牧王朝という大帝国があり、その周辺に複数の小帝国が存在していた国際環境において、日本が採用した外交政策とは?

「倭の五王」期の朝鮮半島問題、「日出ヅル処ノ天子」時代の隋の絶域外交、乙巳の変の背景にある国際緊張など、外交文書、外交儀礼を丹念に読み解き、四世紀から一三世紀にいたる東部ユーラシアと古代日本の実像に迫る。

【目次】

序章 日本と中国への視線

第一章 東アジアと東部ユーラシア

1 「冊封体制」論と「東アジア世界」論

2 東部ユーラシアという視点

第二章 第二次南北朝時代と平安期日本

1 第二次南北朝時代

2 非君臣関係と致書文書

3 非対称の外交儀礼

4 平安期日本と東部ユーラシア

第三章 倭の五王と第一次南北朝時代

1 五胡十六国時代と倭国の半島進出

2 第一次南北朝時代と倭の五王

第四章 唐の全盛期と日本律令制の成立

1 隋‐突厥関係と倭国

2 大唐帝国と白村江の戦い

3 大唐帝国の崩壊と日本律令制の導入

第五章 律令国家日本と東部ユーラシア

1 律令国家日本と「帝国」

2 日本と新羅の相克

3 君臣関係拒否の諸相

4 「帝国」日本の変質

終章 新たな世界史像の模索

関連年表

参考文献

あとがき

索引

クラシック魔の遊戯あるいは標題音楽の現象学

講談社選書メチエ

本書は、さまざまな演奏者・指揮者によるCD(レコード)を徹底的に聴き比べます。対象となるのは厳選された四曲。聴き比べの目的は、名盤を選び出すことでも、演奏者・指揮者の優劣をつけることでもない。あえて、印象批評を前面に押し出し、同じ曲を徹底的に聴き続けることで、その曲のもっている「本質」をあぶり出すことを目指しています。異色のクラシック音楽論であり、音楽とは何かを問い直す。

著者は、複製技術時代ならではの禁断の遊びに足を踏み入れます。禁断の遊びとは、ある曲のさまざまな演奏者・指揮者によるCD(レコード)を徹底的に聴き比べて、それに対して批評を加えるということです。

取り上げられる四曲はいずれも有名なものばかり。ヴィヴァルディ『四季』《春》、スメタナ『我が祖国』《モルダウ》、ベルリオーズ『幻想交響曲』、ムソルグスキー『展覧会の絵』がその対象となります。しかし、聴き比べとは言っても、名盤を選び出すわけではありません。演奏者・指揮者の優劣をつけることも目指しません。

あえて、印象批評を前面に押し出し、同じ曲を徹底的に聴き続けることで、その曲のもっている「本質」をあぶり出すことを目標にしています。

異色のクラシック音楽論です。

【目次】

プロローグ

第一曲 ヴィヴァルディ『四季』《春》

演奏家のエゴの痕跡

『四季』とは何か

大指揮者は大きな城を建てたがる

女性演奏家は自分の部屋に閉じ込もる

「バロックの専門家」登場

古楽で切り開く

古楽で遊ぶ

大家の悠々

鬼才の突進

第二曲 ベドルジフ・スメタナ『わが祖国』《モルダウ》

内容を再現したがらない指揮者たちの反抗

《モルダウ》とは何か

「本場」指揮者たちの演奏史

脱チェコの《モルダウ》

旧東側の《モルダウ》

世界各地の《モルダウ》

第三曲 ベルリオーズ『幻想交響曲』

自我の中で展開する私小説

ベルクソン=時間と空間の哲学

講談社選書メチエ

ものごとは、けっして絵のように止まっているのではない。常に流動している。〈わたし〉の体だって変化し続けている。したがって、ものごとは、本当は流れたり、変わりゆくものとしてとらえないと、本質はわからないのではないか。ベルクソン哲学のポイントはここにある。時間の流れを「持続」という独自の概念でとらえ、記憶の蓄積こそが存在の鍵を握ると考えた、ユニークで重要なベルクソンの哲学を現代的な視点で読み直す快著。

ベルクソンといえば、かつては有名だったけれども、いまやあまり見向きもされなくなった哲学者、というようなイメージを持つ人も、あるいはいらっしゃるかもしれません。しかしながら、ひとつには、現代哲学の巨人といわれるドゥルーズとの影響関係があらためて注目されるという状況もあり、現代哲学に欠かせないキーパーソンとして、昨今、急激に再評価されつつあります。

本書は、それでは今こそ読み返すべきベルクソンの哲学とは、いったい何なのか、その本質について、ベルクソンのテキストに寄り添いながら、あらためて深く考える一冊です。

ベルクソンの思考の大きな特徴として、人間を含めたこの世界を、固定されたひとつの時点でとらえるのではなく、流れ、いわば連続としてとらえる、ということがあります。当然、人間という存在もある時点に静止したものではなく、持続するものです。この「持続(=duree)」こそが、ベルクソン哲学の根幹をなすのです。

ここから、「持続」とは時間だといってもいいでしょうし、人間とは存在の流れゆく記憶の集積だと言ってみても、違和感はないでしょう。では、その「持続」は、「いま・ここ」に存在する〈わたし〉と何の関係があるのか。何の役にたつのか。きづいてみれば、この問いこそ、あらゆる哲学の出発点でしょう。

著者は〈わたし〉とはなにか、なぜ生きているのか、という根源的な問いを手放さず、ベルクソンの思索に寄り添いながら、哲学を深めていきます。哲学的に考えることの魅力にあふれた、第一級のベルクソン論です。

日本の戦争と宗教 1899-1945

講談社選書メチエ

「悪魔を懲らしめねばをかぬ」、「これは日本信仰と西洋思想との戦いである」――。「殺生」を禁ずるはずの宗教が、戦争、そして戦争協力を正当化するに至った論理とは。大日本帝国の時代、ミッションスクールでおこなわれた神道儀礼、銃後の守りを演出する戦没者法要、海外につぎつぎと建立される神社など、諸宗教の軍・政府との相互依存の全貌を、非戦論・抵抗の系譜とともに描き出す。(講談社選書メチエ)

「悪魔を懲らしめねばをかぬ」、「これは日本信仰と西洋思想との戦いである」――。「殺生」を禁ずるはずの宗教が、戦争、そして戦争協力を正当化するに至った論理とは。大日本帝国の時代、ミッションスクールでおこなわれた神道儀礼、銃後の守りを演出する戦没者法要、海外につぎつぎと建立される神社など、諸宗教の軍・政府との相互依存の全貌を、非戦論・抵抗の系譜とともに描き出す。

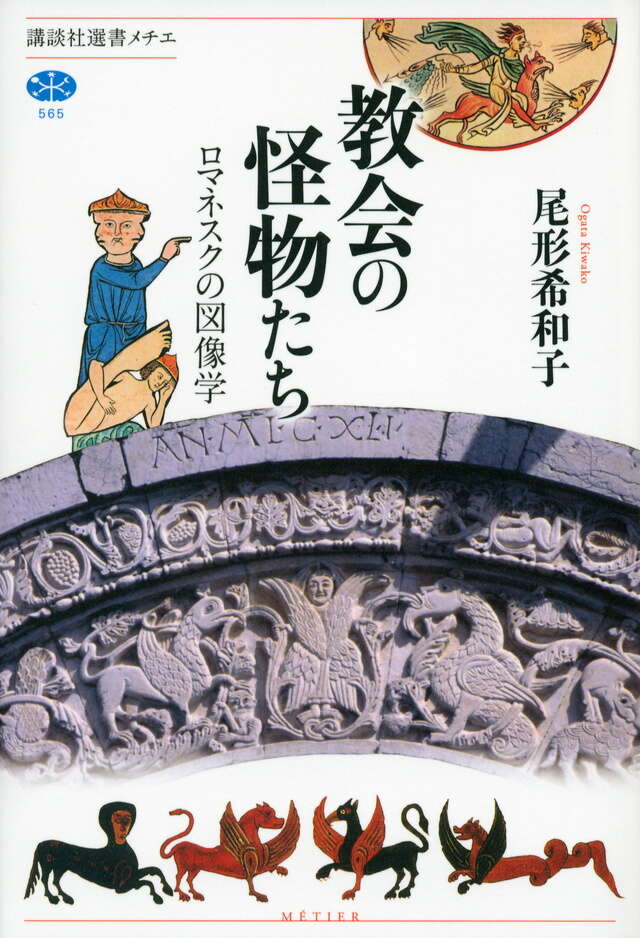

教会の怪物たち ロマネスクの図像学

講談社選書メチエ

教会は、怪物、魔物、実在のまた想像上の動・植物などのシンボルに満ちた空間です。グリーン・マン、双面のヤヌス、人魚、ドラゴン、グリフォン……。怪物的シンボルが横溢するロマネスク教会を中心に、解読をしていきます。キリスト教と一見無縁に思われる不思議なイメージの中に、失われた民衆の精神史を探ります。また、実際の教会巡りの際に、役立つ図像事典の性格ももたせ、旅行ガイド的要素も盛り込みます。

教会をよく観察してみると、怪物、魔物、実在のまた想像上の動物、植物などのシンボルに満ちた空間であることに驚きます。よく知られたものだけでも、口から植物を生やしているグリーン・マン、双面のヤヌス、人魚、ドラゴン、グリフォンなどです。もちろん、キリストや聖人などの図像もあります。それらのイメージは、絵画や柱頭彫刻、祭壇やアーケードのレリーフといったかたちで、教会にちりばめられ、まるで一枚の世界地図を体現しているようです。

なぜ、怪物が教会にいるのか。二つの尾をもつ人魚を例に考えてみましょう。人魚は豊饒の表象であると考えられていたようです。というのも、人魚の原型は、ギリシア神話の『オデュッセイ』や『アルゴナウティカ』に登場する「キルケー」という魔女で、中世にまで生き延びていた女シャーマンだからです。キルケーが怪物に性を与えるように、自らの生成の場所である「子宮」を誇示するような彫刻となっているのです。また、グリーン・マンもバッカス的な祭礼に結びつく、豊饒の男版のシンボルと考えられます。

本書では、とくにこういった怪物的シンボルが横溢するロマネスク教会を中心に、解読をしていきます。キリスト教と一見無縁に思われる不思議なイメージの中に、失われた民衆の精神史を探ります。また、実際の教会巡りの際に、役立つ図像事典の性格ももたせ、旅行ガイド的要素も盛り込みます。

藤原道長「御堂関白記」を読む

講談社選書メチエ

豊富な原文写真に翻刻・現代語訳・解説を付して、平安の最高権力者の日記がこの一冊でわかる!

世界記憶遺産に選ばれた、世界最古の自筆本日記は、摂関期の政務、儀式、外交、から当時の家庭生活、精神世界までを描いた藤原道長自身の記録である。

抹消された箇所、豪放磊落な筆致、破格の文体……。「披露すべきに非ず。早く破却すべき者なり」と道長が記したのはなぜか。摂関期に栄華を誇った権力者の揺れ動く心中と宮廷社会の実像を読み解く。

町村合併から生まれた日本近代 明治の経験

講談社選書メチエ

明治七年の町村七万八〇〇〇、明治二二年の町村一万六〇〇〇弱。明治の大合併、それは新たな境界線を社会に引く試みだった。あいつぐ町村からの異議申し立て、合併後も紛争を抱える自治体……。近世の地縁的・身分的共同体というモザイク状の世界から、近代の大字-市町村-府県-国家という同心円状の世界へ。府藩県三治制、大区小区制、そして明治二二年の大合併にいたる「地方制度」の変遷をたどりながら、近代社会を問い直す。

明治七年の町村七万八〇〇〇、明治二二年の町村一万六〇〇〇弱。

明治の大合併、それは新たな境界線を社会に引く試みだった。

あいつぐ町村からの異議申し立て、合併後も紛争を抱える自治体……。

近世の地縁的・身分的共同体というモザイク状の世界から、近代の大字-市町村-府県-国家という同心円状の世界へ。

府藩県三治制、大区小区制、そして明治二二年の大合併にいたる「地方制度」の変遷をたどりながら、近代社会を問い直す。

伊勢神宮と三種の神器 古代日本の祭祀と天皇

講談社選書メチエ

原初の三種の神器(銅鏡・鉄剣・勾玉)は、天皇制が確立すると、「勾玉」が「神璽」に取って代わられました。勾玉は、、呪術具・祭祀具・儀礼具・宝飾具という多義的な宝器として古日本では重要な役割を持っていました。民俗的信仰から国家的信仰へ、地方の王から国の天皇へ……。神器の意味づけはどう変わったのか? 武家の時代に神器の扱いはどうなったのか? 神器を通してみる、日本の歴史と民俗を問い直します。

本書は古日本の祭祀と信仰と天皇のあり方を探り、それがどのように、変化・確立していったのかを検証していきます。

そのために伊勢神宮の創祀(五世紀か六世紀)の前の、倭王の時代へとさかのぼります。

倭王の時代とは、四世紀後半です。三輪山祭祀と、海の正倉院と呼ばれる宗像沖ノ島遺跡の開始時期がその時期です。このふたつの遺跡に共通するのが、(1)巨大な磐座遺跡、(2)その奉献品が「銅鏡・鉄剣・勾玉」=神話の三種の神器であったであろうということです。

その後、時代は下がり、七世紀には遣隋使体験によって、律令国家へ向けて動き出し、古代の三種の神器は、伊勢神宮の遷宮神宝に共通する紡績具や楽器などを中心とする新たな「律令神祇祭祀」の方式へと再編成されたと考えられます。そして天皇制が確立すると、神器の「勾玉」が「神璽」に取って代わられるようになるのです。

神器から消えてしまった勾玉は、、呪術具・祭祀具・儀礼具・宝飾具、という意味をもつ多義的な宝器として古日本では重要な役割を果たしていたのです。

民俗的信仰から国家的信仰へ、地方の王から国の天皇への変遷にあわせて、神器の意味づけはどう変わったのか? その後、朝廷中心の平安時代が武家の時代へと変わっていく中で、神器の扱いはどうなったのか?

神器を通してみる、日本の歴史と民俗を記述する意欲作です。

【目次】

序

第一章 伊勢神宮と出雲大社――大和王権の成立と伊勢出雲の二極構造

1 伊勢神宮の創祀

2 出雲大社の創建

第二章 海の正倉院「沖ノ島」――日本古代の神祇祭祀の形成と展開

1 古代祭祀の世界

2 沖ノ島の祭祀

第三章 三種の神器と神宮神宝――神話と歴史の解読

1 神話の中の三種の神器

2 神話と歴史の中の「鏡・釼・玉」

3 天皇即位と「神璽・鏡・釼」

4 古代神宝と天皇

第四章 古代中世の天皇と三種の神器 ――「三種の神器論」の登場

1 平安京の天皇と神器

2 武家の争乱と三種の神器

注

あとがき

索引