講談社文芸文庫作品一覧

原民喜戦後全小説

講談社文芸文庫

広島への原爆投下の惨劇を克明に描いた傑作「夏の花」三部作、亡妻への痛切な思いが滲む「美しき死の岸に」、2020年センター試験の国語で出題された「翳」ほか、壮絶な体験と苦悩を刻んだ小説群。戦後70年を経て尚鮮烈な光を放つ戦争文学の金字塔を、文芸文庫スタンダードとして新装版刊行。

恋人たち/降誕祭の夜 金井美恵子自選短篇集

講談社文芸文庫

言葉の町を歩き、言葉のシーツにくるまれ、言葉の包帯を巻いて、あるいは言葉の肉料理を食べ、そして言葉の性交を行う――言葉だけで出来た建物の中で、肉体、時間、空間、世界、あらゆるものを生成する無数の言葉と戯れる陶酔。衝突を繰りかえす豊穣なイメージを道しるべに、著者自らが選んだ短篇集、第二弾。

言葉の町を歩き、言葉のシーツにくるまれ、言葉の包帯を巻いて、あるいは言葉の肉料理を食べ、そして言葉の性交を行う――

言葉だけで出来た建物の中で、肉体、時間、空間、世界、あらゆるものを生成する無数の言葉と戯れる陶酔。

衝突を繰りかえす豊穣なイメージを道しるべに、著者自らが選んだ短篇集、第二弾。

凡庸な芸術家の肖像 下 マクシム・デュ・カン論

講談社文芸文庫

19世紀半ばから後半にかけて活躍し、アカデミー入会を果たしたフランスの作家マクシム・デュ・カン。現在では「フロベールの才能を欠いた友人」としてのみ知られる謎多き人物の足跡を丹念にたどり、フランス第二帝政期が残した歴史的、文化的痕跡を追う本書は、大作『「ボヴァリー夫人」論』とともに、21世紀のいまこそ読まれるべき書物である。

現代小説クロニクル 1995~1999

講談社文芸文庫

1975年以降に発表された名作を5年単位で厳選する全8巻シリーズ第5弾。現代小説は40年間、如何なる創作の道を歩んできたのか

私の万葉集 五

講談社文芸文庫

新元号「令和」の出典、

『万葉集』の魅力を

現代詩の巨人が説きあかす!

現代詩人・大岡信の先見性に満ちた『万葉集』論、第五巻。

新元号の出典となった「梅花の宴」について、

日本文学史とこの宴との重要な関連を指摘。

『万葉集』を現代人が味わい楽しむ「生きた」歌集として読み解く。

大岡信が、六年間に亘って[「万葉集」に立ち向かった『私の万葉集』の最終巻。巻十七から二十。

この第五巻は「歌日記」が中心であり、万葉最末期の歌

移り行く 時見るごとに 心痛く

昔の人し 思ほゆるかも 大伴家持

天平時代の人間を生き生きと伝える、大岡信渾身の、実作者による日本美起源の鑑賞、完結。

凡庸な芸術家の肖像 上 マクシム・デュ・カン論

講談社文芸文庫

「凡庸」とは「すぐれたところのないこと」などといった相対的、あるいは普遍的な概念ではない。ルイ・ナポレオンのフランス第二帝政期に誕生した、極めて歴史的な現実であり、その歴史性は今なおわれわれにとって同時代のものなのだ――大作『「ボヴァリー夫人」論』(2014年)の執筆がすでに開始されていた1970年代、『「ボヴァリー夫人」論』を中断してまで著者を執筆に駆り立てた、現代批評の頂点。

白鳥随筆

講談社文芸文庫

「すべて是路傍の人であると思いながら、すべて無縁の人であると思いながら、私はその感じに終始していないで、路傍の人々と一しょに闘技場に出ているのであろう」究極のニヒリストにして、八十三歳で没するまで文学、芸術、世相に旺盛な好奇心を失わず、明治・大正・昭和の三時代にわたって現役で執筆を続けた正宗白鳥。その闊達な随筆群から、単行本未収録の秀作を厳選。

「すべて是路傍の人であると思いながら、すべて無縁の人であると思いながら、私はその感じに終始していないで、路傍の人々と一しょに闘技場に出ているのであろう」

究極のニヒリストにして、八十三歳で没するまで文学、芸術、世相に旺盛な好奇心を失わず、明治・大正・昭和の三時代にわたって現役で執筆を続けた正宗白鳥。

その闊達な随筆群から、単行本未収録の秀作を厳選。

芭蕉入門

講談社文芸文庫

俳諧の味わい方、七部集の概観から個々の句の鑑賞まで。太田水穂らの「芭蕉研究会」の談話筆記をまとめた貴重で大胆・明快な芭蕉論。

新編 日本の旅あちこち

講談社文芸文庫

木山捷平は、昭和三十年代後半から四十年代前半の彼の晩年ともいえる日々を、日本中を旅する取材執筆に費やした。北海道から九州まで、日本の津々浦々を巡り「新しい紀行文」を書き続け、それは詩や小説にも昇華した。それぞれの土地に、死の陰を刻みながら・・・。初めての北海道旅行での詩「旅吟」から、病床で書かれた最後の詩「オホーツク海の烏」を収録、二九篇厳選。

木山捷平は、昭和三十年代後半から四十年代前半の彼の晩年ともいえる日々を、日本中を旅する取材執筆に費やした。

北海道から九州まで、日本の津々浦々を巡り「新しい紀行文」を書き続け、それは詩や小説にも昇華した。

それぞれの土地に、死の陰を刻みながら・・・。

初めての北海道旅行での詩「旅吟」から、病床で書かれた最後の詩「オホーツク海の烏」を収録、二九篇厳選。

お供え

講談社文芸文庫

毎朝、何者かに家の前の「カド」にお供えを置かれ、身に覚えのないまま神様に祀り上げられていく平凡な未亡人。山菜摘みで迷い込んだ死者たちの宴から帰れない女。平穏な日常生活が、ある一線を境にこの世ならぬ異界と交錯し、社会の規範も自我の輪郭さえも溶融した、人間存在の奥底に潜む極限の姿が浮かび上がる七作品。川端康成文学賞受賞。

毎朝、何者かに家の前の「カド」にお供えを置かれ、身に覚えのないまま神様に祀り上げられていく平凡な未亡人。

山菜摘みで迷い込んだ死者たちの宴から帰れない女。

平穏な日常生活が、ある一線を境にこの世ならぬ異界と交錯し、社会の規範も自我の輪郭さえも溶融した、人間存在の奥底に潜む極限の姿が浮かび上がる七作品。

川端康成文学賞受賞。

現代小説クロニクル 1990~1994

講談社文芸文庫

1975年以降に発表された名作を5年単位で厳選する全8巻シリーズ第4弾。現代小説は40年間で如何に表現を切り拓いてきたのか

鳥の水浴び

講談社文芸文庫

名作『夕べの雲』から三十五年。時は流れ、丘陵の家は、夫婦二人だけになった。静かで何の変哲もない日常の風景。そこに、小さな楽しみと穏やかな時が繰り返される。暮らしは、陽だまりのような「小さな物語」だ。庄野文学の終点に向かう確かな眼差しが、ふっと心を温める。読者待望の、美しくもすがすがしい長篇小説。

名作『夕べの雲』から三十五年。

時は流れ、丘陵の家は、夫婦二人だけになった。

静かで何の変哲もない日常の風景。

そこに、小さな楽しみと穏やかな時が繰り返される。

暮らしは、陽だまりのような「小さな物語」だ。

庄野文学の終点に向かう確かな眼差しが、ふっと心を温める。

読者待望の、美しくもすがすがしい長篇小説。

非常/寒風/雪国抄 川端康成傑作短篇再発見

講談社文芸文庫

全集以外の収録が稀な初期の作品や、著者の没後に発見された「雪国」の抄作など、川端文学の深奥に触れる、知られざる名作12編。

素描 埴谷雄高を語る

講談社文芸文庫

文学と哲学、個人と世界を繋いだ巨人埴谷雄高。その人となりと文学を、同時代を生きた友、敬慕する後輩が生き生きと綴るアンソロジー

現代小説クロニクル 1985~1989

講談社文芸文庫

1975年以降に発表された名作を5年単位で厳選する全8巻シリーズ第3弾。現代小説は40年間で如何なる変貌を遂げてきたのか――

新東京文学散歩 上野から麻布まで

講談社文芸文庫

「文学散歩」という言葉を創案したのは、野田宇太郎である。東京の文人の辿った跡を丹念に歩き尽くしたこの作品――東京は、近代文学史上に名を刻んだほとんどの文学者の私生活の場所でもあった……。近代文学の真実に触れる事、すなわち東京を知ることと考えた著者の、生涯をかけた仕事『新東京文学散歩』は、文学を愛する読者に献げた、文学案内の礎でもある。

「文学散歩」という言葉を創案したのは、野田宇太郎である。

東京の文人の辿った跡を丹念に歩き尽くしたこの作品――

東京は、近代文学史上に名を刻んだ

ほとんどの文学者の私生活の場所でもあった……。

近代文学の真実に触れる事、すなわち東京を知ることと考えた著者の、

生涯をかけた仕事『新東京文学散歩』は、

文学を愛する読者に献げた、文学案内の礎でもある。

女性作家が選ぶ太宰治

講談社文芸文庫

「ほとんど奇跡のような成り立ち方をしている」(川上未映子選「古典風」)、「彼自身が、ひとつの作品」(桐野夏生選「思い出」)、「この甘やかさに浸らずにいられない」(松浦理英子選「秋風記」)――七人の女性作家がそれぞれの感性で選ぶ、未だかつてない太宰短篇選集。

「ほとんど奇跡のような成り立ち方をしている」(川上未映子選「古典風」)、

「彼自身が、ひとつの作品」(桐野夏生選「思い出」)、

「この甘やかさに浸らずにいられない」(松浦理英子選「秋風記」)――

七人の女性作家がそれぞれの感性で選ぶ、未だかつてない太宰短篇選集。

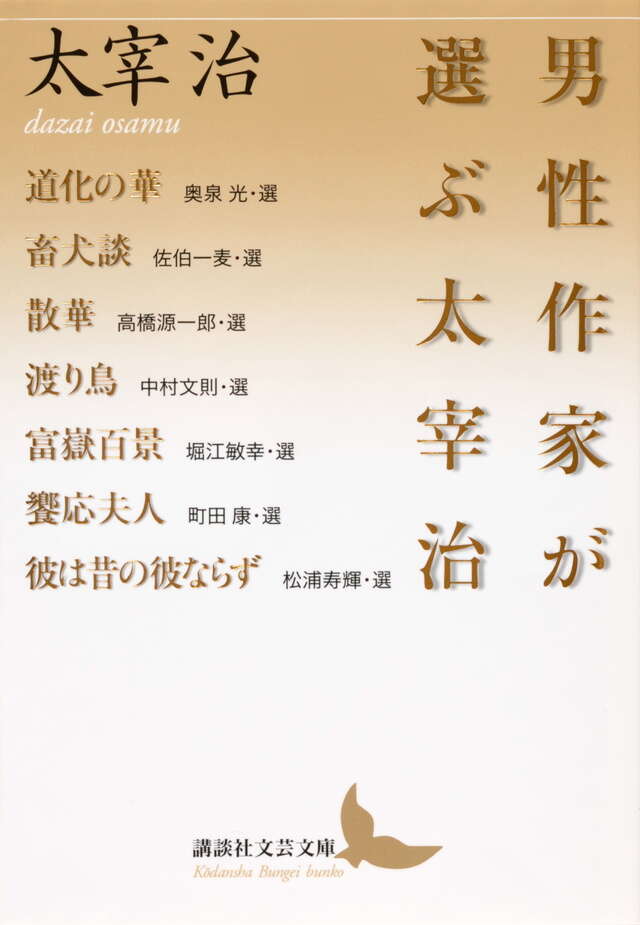

男性作家が選ぶ太宰治

講談社文芸文庫

「この作品が自分は一番嫌いだ」(奥泉光選「道化の華」)、「不思議な明るさに包まれた怯えの百面相」(堀江敏幸選「富嶽百景」)、「『男性というものの秘密』を知っている作家」(松浦寿輝選「彼は昔の彼ならず」)――七人の男性作家がそれぞれの視点で選ぶ、他に類を見ない太宰短篇選集。

「この作品が自分は一番嫌いだ」(奥泉光選「道化の華」)、

「不思議な明るさに包まれた怯えの百面相」(堀江敏幸選「富嶽百景」)、

「『男性というものの秘密』を知っている作家」(松浦寿輝選「彼は昔の彼ならず」)――

七人の男性作家がそれぞれの視点で選ぶ、他に類を見ない太宰短篇選集。

私の万葉集 四

講談社文芸文庫

新元号「令和」の出典、

『万葉集』の魅力を

現代詩の巨人が説きあかす!

現代詩人・大岡信の先見性に満ちた『万葉集』論、第四巻。

新元号の出典となった「梅花の宴」について、

日本文学史とこの宴との重要な関連を指摘。

『万葉集』を現代人が味わい楽しむ「生きた」歌集として読み解く。

ここでは、「万葉集」巻十三から十六までを取り上げる。

特に力を入れている巻十六は歌数こそ少ないものの、

その多様性と知的興味を誘う魅力溢れた刺激的巻である。

正岡子規もこの巻十六について書いているように、

「滑稽的美」を感じる特異かつ最も重要な一巻である。

靴の話/眼 小島信夫家族小説集

講談社文芸文庫

芥川賞受賞作「アメリカン・スクール」から戦後文学の金字塔といわれる「抱擁家族」までの十年間の短篇作品を精選。この間、アメリカ留学、家の新築、妻の手術、妻の死、再婚と、著者自身へもめまぐるしい「事件」が生じ、〈関係〉をめぐるドラマが主題となる。見知らぬ男からの一方的な関係、監禁という関係、友人の中にいる異質な友との関係、友人と妻の姦通……。「抱擁家族」へとなだれ込む、貴重な短篇集。

芥川賞受賞作「アメリカン・スクール」から戦後文学の

金字塔といわれる「抱擁家族」までの十年間の短篇作品を精選。

この間、アメリカ留学、家の新築、妻の手術、妻の死、再婚と、

著者自身へもめまぐるしい「事件」が生じ、〈関係〉をめぐる

ドラマが主題となる。見知らぬ男からの一方的な関係、監禁という関係、

友人の中にいる異質な友との関係、友人と妻の姦通……。

「抱擁家族」へとなだれ込む、貴重な短篇集。