新刊書籍

レーベルで絞り込む :

2014.09.26発売

雨のことば辞典

講談社学術文庫

日本の雨は四季のうつろいとともにその様相が千変万化する。そのさまざまな雨の姿をとらえ、日本語には、陰翳深くうつくしいことばが数多くある。雨は文学作品にもたびたび描かれ、詩歌にもよまれてきた。

季語から気象用語、各地の方言まで、雨にまつわる言葉だけを約1200語集めた辞典。花時雨、狐の嫁入り、半夏雨、秋霖、氷雨…。日本の雨は四季のうつろいとともにその様相が千変万化する。そのさまざまな雨の姿をとらえ、日本語には、陰翳深くうつくしいことばが数多くある。雨は文学作品にもたびたび描かれ、詩歌にもよまれてきた。これらの「雨」をあらわすことば、「雨」にまつわることばを集めた辞典。

●雨にまつわる言葉を約1200語収録

●「雨の降るしくみ」「雨の強さ」等の気象コラム

●巻末付録「雨のことわざ・慣用句」

●「雨の歳時記」として利用できる季節別索引「四季雨ごよみ」

2014.09.26発売

新装版 日本国憲法

講談社学術文庫

戦後日本を理念的に照らしつづけた〈憲法〉。

それは「人類普遍の原理」「崇高な理想と目的」を掲げながら、一貫して最大の争点でもありつづけた。

日本国憲法に、大日本帝国憲法、教育基本法、児童憲章、英訳日本国憲法、日米安全保障条約の全文を収録した新装版。

我々はどこへ向かおうとしているのか。

読んでから考えたい、語るために読みたい〈憲法〉。

2014.09.26発売

ベースボールの詩学

講談社学術文庫

百年以上も前に、ピラミッドをバックネット代りに試合をしたアルバート・スポルディングの世界一周興行。塁間九十フィートを決めたアレグザンダー・カートライト。その距離が、盗塁や併殺のクロスプレイをうみだしてきた……。ベースボールの起源をたどり、詩との同一性を見出す鮮烈な名篇。「ただ一個の白いボールが、この本全体なのである」。(講談社学術文庫)

人類はなぜベースボールを友とするのか。ボールを投げて、打つ。この遊びがやがてルールをまといはじめる。たかだか19世紀のことである。スポーツの本質を、詩人の感性で調べ尽くした快著!

2014.09.26発売

体の知性を取り戻す

講談社現代新書

小学校入学と同時に覚えた「小さく前へならえ」。それ以来ずっと、私たちは社会が求める「正しい」鋳型に自分の体をあわせてきた。その結果、何が本来の自分なのか、わからなくなっている。自分の体は、自然界最大の謎なのだ。あらかじめ体に装備された力とは何か? どうすればそれを取り戻せるのか? 気鋭のライターが、自らの武術体験から、体に眠っている能力の引き出し方を明かす。(講談社現代新書)

【あなたの体に眠っている能力をどう引き出すか?】

「小さく前へならえ!」

「気をつけ! 休め!」

長年、社会が要請する「正しい」鋳型に合わせてきた結果、

私たちの体は知らぬ間に〈不自由〉になっている。

でも、自分の体のことは、自分が一番わからない。

あらかじめ体に装備された力とは何か?

どうすればそれを取り戻せるのか?

柔道、キックボクシング、古武術、韓氏意拳……

あまたの武道遍歴から考え抜いた

いまを生きのびるために大切なこと!

【推薦!】

頭による学習にばかり意を注ぎ、身体の感覚などは当てにならないものとして軽視してきた日本の教育の問題点を、著者自身の体験を通じて見事に衝いている。

――甲野善紀氏

身体を語る言語はつねに身体を裏切る。言葉で身体を語りきれるはずがないからだ。その根源的矛盾に耐えるためには、『居着かない文体』が必要になる。その困難な要請に著者は懸命に応えようとしている。

――内田樹氏

【目次】

第1章 「小さく前へならえ」で私たちが失ったもの

第2章 渾身のパンチより強い、手応えのないパンチ

第3章 「基本」とは何か

第4章 動かすのではなく、ただ動く

第5章 感覚こそが知性である

2014.09.26発売

マックス・ウェーバーを読む

講談社現代新書

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』『官僚制』『職業としての学問』等、代表作からウェーバーの思考を知ることは、我々の社会と歴史を深く学ぶことである。そして現在の世界・日本が抱える諸問題を考える示唆に富み興味深い。また社会科学の根本概念に言及した書物は、宗教・経済・政治・法律など主要な分析対象を定義、論理的体系化を試みており、読み直す課題は大きい。思想・哲学を再考したい人への最適の入門書。

政治思想、現代ドイツ思想、社会哲学、基礎法学など幅広い分野にわたり、著者独自の視点・展開から解釈を試みる仲正教授。その入門書には定評があるが、根底に流れるのは「思考する」ことを鍛える力強さにある。

本書は20世紀のヨーロッパのみならず、日本の哲学思想界にも多大な影響を与えたマックス・ウェーバーの著作を読み、彼の主要なテーマに迫る試みである。

ウェーバーの主著である『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、プロテスタントの禁欲が資本主義の精神に適合性を持っていたという逆説的論理で思想界のみならず世界史に興味のある多くの人々の心を捉えた。

彼の講演である『職業としての学問』は、学問の「国家資本主義化」に疑問を呈し、学者の基本姿勢を問い正した書物だが、現在のSTAP細胞問題を考える示唆に富んだ書物である。

また社会科学の根本概念に言及した書物は、宗教・経済・政治・法律など主要な分析対象を定義、その論理的体系化を試みており、現在読み直す課題は大きい。

思想・哲学を再考したいひとへ好適な入門書でもある。

2014.09.26発売

織田信長 <天下人>の実像

講談社現代新書

「信長は本当に全国統一を目指していたのか?」「『天下布武』は全国統一宣言だったのか?」「正倉院の秘宝『蘭奢待』切り取りは、天皇の権威簒奪のためだったのか?」・・・。これまでの常識と先入観を排し、確実な史料だけに基づいて信長の行動を解釈する、最も新しい知見に基づいた最新の信長像。(講談社現代新書)

「戦国大名は天下統一の為に競い合っていた」という戦国大名観は近年では否定されていますが、信長だけは例外と見做されてきました。しかし著者が発見した書簡を初めとする史料から見えてくる客観的な信長像は、他の戦国大名とさほど違ったものではありません。有名な「天下布武」の印章も、信長が「天下を取る」ことを宣言したものではありません。天下とは日本「全国」ではなく、京都を中心とした畿内のことに過ぎません。「天下布武」とは、畿内の秩序維持を、足利将軍をサポートして自分が執り行うという意味なのです。秀吉が行ったのはまさに「全国統一」でしたが、信長にはそういう意志はなかったのではないでしょうか。

しかし『天下布武』の構想も信長の言うなれば「脳内」のものに過ぎず、「大義名分」として説得力のあるものではありません。信長が足利義昭になりかわって事実上の将軍の職務を担っているからといって、他大名には信長の「言い分」に従わなければならないいわれはないのです。結局、信長は武力で「言い分」を認めさせるしかなくなります。自称「天下をおおせつかっている」信長は、かくして諸大名との衝突を繰り返します。例えば上杉氏とは当初、良好な関係にありましたが、信長の版図が拡大し直接境を接するようになると両者は戦争になります。そのような行動が後世の目で見ると、着々と諸勢力を征服して「天下統一」へと邁進していたかのように見えたのです。そもそも信長は、組織的な「政権」は作りませんでした。征服した領土の経営も家臣に丸投げで、支配の方式に革新的な面はありません。その点でも秀吉に比べ信長の「権力」は中途半端な中世的な段階に止まっていたと見做した方がよいのです。

しかし、そのような信長も、最後には「全国統一」という野望に目覚めたのではないかと思われる節もなくはありません。四国攻めなど最晩年の軍事行動には以前とは性質を異にした所があり、もしかしたら本気で全国制覇をする気になっていたのかも知れないと著者は考えます。光秀に殺されたために、その真意がどこにあったのかはわかりません。しかし光秀の謀反自体が、このような信長の豹変が惹起させたものである可能性さえ考えられないことはないのです。本書は一切の先入観を廃し、確実な史料だけに基づいて信長の行動を解釈すればどうなるかを解明し、最も新しい知見に基づいた最新の信長像を提示します

2014.09.26発売

米軍と人民解放軍 米国防総省の対中戦略

講談社現代新書

本書の第4章「米中衝突2030」では、台湾海峡危機と南シナ海危機に端を発する、日本と台湾を巻き込んだ米中の武力衝突を、「戦争シミュレーション」という形で描いている。日本にとって最悪のシナリオとは? 中国海軍の「本当の実力」と「アキレス腱」、自衛隊に課せられた役割と米軍の反撃作戦とは――。アメリカが想定する米中紛争シミュレーションをもとに、「集団的自衛権」後の安全保障を考える。(講談社現代新書)

中国海軍の「本当の実力」と「アキレス腱」、

自衛隊に課せられた役割と米軍の反撃作戦とは――。

アメリカが想定する米中紛争シミュレーションをもとに、

「集団的自衛権」後の安全保障を考える。

--------------------------------------------------

本書の第4章「米中衝突2030」では、台湾海峡危機と南シナ海危機に端を発する、日本と台湾を巻き込んだ米中の武力衝突を、「戦争シミュレーション」という形で描いている。

「見えない攻撃」にさらされる日米…発火点としての南シナ海、中国製端末に仕込まれていたマルウェア、実弾演習を装った奇襲…

在日米軍基地を襲うミサイル攻撃…人民解放軍が標的とするもの、迎撃を阻んだ自衛隊のDNA、在日米軍基地へのミサイル攻撃、嘉手納攻撃…

人民解放軍が日本上陸…特殊部隊によるゲリラ戦術、全国各地を襲った一斉攻撃、東京湾に敷設された機雷、F‐22 vs.Su‐30、航空自衛隊の苦闘…

米軍の視点から見た具体的なシナリオを紹介することによって、人民解放軍の現在と将来に関する読者の方々の理解が、もっとも進められると思うからだ。

今後のアジアの将来を決めるのは米国と中国であることは間違いないだろう。日本はその米国に国家安全保障を依存し、物理的には米中の狭間に位置しながら経済的、軍事的に膨張する中国のパワーと最前線で対峙している。

質量ともに日本が単独で中国のパワーと対峙できる局面はとっくに過ぎ、米国の軍事力や影響力を日本のパワーとして取り込んでいくことが死活的な利益と言える。

その意味で米国、とりわけ米軍が中国をどう捉えているのか、という視点は日本の国益に直結すると言っていい。

--------------------------------------------------

【おもな内容】

第1章 米中パワーゲームの「実態」―米国が狙う経済的利益と中国の本音

第2章 人民解放軍の脅威―中国「A2/AD」能力の全貌

第3章 米軍の作戦コンセプト―「エア・シー・バトル」とは何か

第4章 米中衝突2030

2014.09.26発売

ジャーナリズムの現場から

講談社現代新書

逆風下にさらされる日本のあっても優れた報道を続けている良心的ジャーナリストたちがいる。硬派の調査報道ノンフィクションを手がけきた大鹿靖明氏(朝日新聞記者)が、さまざまな分野で活躍するジャーナリストを取材し、その生き様を活写する。(講談社現代新書)

閉塞感が漂う日本のジャーナリズム。新聞、雑誌、テレビ、メディアを問わず、権力に対する批判精神は次第に失われ、予定調和的な報道を良しとする言論人が増えてきた。かつては風通しのよかった社内には官僚主義がはびこり、本来自由であるはずの記者たちの言論を管理しようという悪しき風潮が蔓延しつつある。こうした逆風下にあっても優れた報道を続けている良心的ジャーナリストたちがいる。

硬派の調査報道ノンフィクションを手がけきた大鹿靖明氏が、さまざまな分野で活躍するジャーナリストを取材し、その生き様を活写する。メディア業界を志す学生、職業人ジャーナリスト必読の書

第1章 命がけの探検取材から見てくる「真実」

角幡唯介(ノンフィクション作家/探検家)

第2章 経済ジャーナリストとしての矜持

高橋篤史{経済ジャーリスト)

第3章 現実主義に立って、論を説く

長谷川幸洋(東京新聞 編集委員)

第4章 タブーに果敢に挑んでこその週刊誌ジャーナリズム

安田浩一(ノンフィクション作家)

第5章 取材相手に無理強いしない「一緒に考える」という立ち位置

大治朋子(毎日新聞エルサレム支局長)

第6章 腕利き社会部記者の「美学」とセカンドライフ

小俣一平〈坂上 遼〉 (探訪記者)

第7章 生活と作品が連動、子育てと家族の問題を追いかける

杉山 春(ルポライター)

第8章 あえて歴史にこだわる理由を話そう

栗原俊雄(毎日新聞学芸部記者)

第9章 日経新聞社長と差し違えたスクープ記者の「挽歌」

大塚将司(元日本経済新聞記者)

第10章 堀川 惠子(ジャーナリスト)

文字と放送 二つの世界に生きる 強い使命感が支える驚異の取材力

2014.09.26発売

マッサン流「大人酒の目利き」 「日本ウイスキーの父」竹鶴政孝に学ぶ11の流儀

講談社+α新書

9月より放映のNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」は、マッサンこと竹鶴政孝と、スコットランド人の妻リタが日本初のウイスキー誕生の夢に向けて突き進む夫婦の物語。本書は、朝ドラが100倍楽しめる! をポイントに、竹鶴アンバサダーにも選ばれたバーテンダーの野田浩史氏が、酒のプロの視点から政孝の魅力とすごみ、日本発世界への発想で国産ウイスキーにこだわった「和魂洋才」と「地域興し」の情熱を紹介する。

マッサン=竹鶴政孝(1894~1979)。26歳で単身スコットランドに渡ってウイスキーづくりを学び、帰国後は現サントリーの山崎蒸留所を作ったのちに北海道・余市にニッカウヰスキーを創業。「日本ウイスキーの父」と呼ばれた男。

2014年9月29日より放映されるNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」は、 ニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝と、スコットランド人の妻リタが日本初のウイスキー誕生の夢に向けて突き進む夫婦の物語だ。

本書は、朝ドラが100倍楽しめる! を最大のポイントとして、ニッカ蒸留所のある余市の隣町・小樽のオーセントホテルのチーフバーテンダーであり、昨年竹鶴アンバサダー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた野田浩史氏が、酒のプロの視点から酒のレジェンド・竹鶴政孝の魅力とすごみ、そして日本発世界への発想で国産ウイスキーにこだわった「和魂洋才」と「地域興し」の情熱を紹介。同時にマッサンにからめて旨い水割りの作り方や、安い発泡酒を極上酒に変えるちょい足しテク。そして同氏がライフワークにしている「酒で町興し」の実例までを紹介。

地域興しで悩む人々にとっても格好の手引き書になる!

2014.09.26発売

住んでみたヨーロッパ 9勝1敗で日本の勝ち

講談社+α新書

この本を読むだけで、日本人が夢のような国に住んでいることがよくわかる――ドイツ在住30年、現地で結婚し子供を育てた著者の集大成、空前絶後の日欧比較論!! 日本人が憧れるヨーロッパの文化、街並み、そして生活レベル。しかし、本当のところはどうなのか? 街には泥棒が溢れ、古い街並みは奇妙に改悪され、馬の肉が牛の肉になり、建設工事は遅々として進まず、厄介な身分制度が残り、そして何より、あまりに不便すぎる!

大ベストセラー『住んでみたドイツ8勝2敗で日本の勝ち』に続く比較文化論、第2弾!

この本を読むだけで、われわれ日本人が夢のような国に住んでいることがよくわかる――ドイツ在住30年、現地で結婚し、3人の子供を育てた著者の集大成、空前絶後の日欧比較論!!

日本人が憧れるヨーロッパの文化、街並み、そして生活レベル。しかし、本当のところはどうなのか?……街には泥棒が溢れ、古い街並みは奇妙に改悪され、馬の肉が牛の肉になり、建設工事は遅々として進まず、厄介な身分制度が残り、そして何より、あまりに不便すぎる……日本人ならとても、生きてはいけない!!

2014.09.26発売

住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち

講談社+α新書

この本を読むだけで、われわれ日本人が夢のような国に住んでいることがよくわかる――ドイツ在住30年、現地で結婚し、3人の子供を育てた著者の集大成、空前絶後の日独比較論!! 日本人が憧れるヨーロッパの文化、街並み、そして生活レベル…特にその勤勉性が日本人に近いとされるドイツに対しては不思議な愛憎感情を抱いている。では、実際のドイツ人の日常生活とは? あまりに不便すぎて日本人ならとても生きていけない…。

この本を読むだけで、われわれ日本人が夢のような国に住んでいることがよくわかる――ドイツ在住30年、現地で結婚し、3人の子供を育てた著者の集大成、空前絶後の日独比較論!!

日本人が憧れるヨーロッパの文化、街並み、そして生活レベル……特にその勤勉性が日本人に近いとされるドイツに対しては、工業製品のライバルでもあるため、不思議な愛憎感情を抱いている。では、ドイツ人の日常とは、実際のところどうなのか……実は、あまりに不便すぎて、日本人ならとても生きていけない!?

2014.09.26発売

冷えと肩こり 身体感覚の考古学

講談社選書メチエ

「肩こり」を外国人に伝えようとしても、英語にも中国語にも訳語は見当たらない。日本人以外は肩がこらないから、とも言われる。冷え性に悩む女性は日本に数多くいるが、これも海外では治療の対象ではない。つまり、肩こりや冷えはわが国にしか存在しない病といえる。逆に、「うつ病」は西洋の病として捉えられてきた。中国や江戸の医学史研究をベースに、肩こり、冷え性、うつ、疝気などの「構造」をさぐる。

【目次】

第一章――――冷え性の発見(一九五六年/病気のなかの日陰者/冷え性の西洋医学的研究事始め/医学の新しい考えかた/木下杢太郎のエピソード/血の道/厥と痼冷/冷え性/冷え症/冷え/西洋医学の呪縛/漢方療法の再評価/冷え性の身体感覚)

第二章――――肩こりの謎(けんべき/痃癖/二つの謎/一気留滞説/江戸のバブル崩壊/腹診と背診/肩こりの身体感覚)

第三章――まなざしとことば(ことばの歴史/「うつ」をめぐるまなざしの変容/気の思想と鬱/六鬱説/七情の病/鬱の心理化/精神病としての鬱病/過労から過労死へ/古い物語の発見/神経衰弱とストレス/減少と滞り/脚から起こる病/脚気の病/風土病としての「脚弱」/地方性の否定/時代性の否定/厥は脚気なのか)

第四章――せんきの病(消えた病/滞りの病としての疝気/虫の病としての疝気/三虫/庚申信仰/疝鬼・せんきの虫・疝気)

第五章――庸医 江戸の民間医師(はじめに/『和漢三才図会』の良医と庸医/『養生訓』の良医と庸医/俗医/草医/浮世草子に描かれた藪医者/『人心覗機関』の藪医者/『世事見聞録』の藪医者)

第六章――江戸の体内想像図 『飲食養生鑑』と『房事養生鑑』(養生を教える一対の絵/体内を生活空間に見立てる絵/体内のからくりをのぞき見る絵/身体観の見立て絵/『養生鑑』が語るもう一つの身体観)

終 章(過去を体現する身体感/反復する歴史)

2014.09.26発売

満蒙 日露中の「最前線」

講談社選書メチエ

二〇世紀前半、日本、ロシア、中国のそれぞれの「辺境」地域は、なぜ「生命線」となったのか。義和団戦争から満鉄解体まで、満蒙でくりかえされる軍事衝突には、「鉄道」をめぐる利権が絡んでいた。ロシアが「北満洲」に設立した中東鉄道とライバル会社満鉄との権益競争、ロシア革命後の「革命派」と「反革命派」の内戦、張作霖など軍閥とスターリンの対決……。鉄道をめぐるドラマを辿り、新しい国際政治史を描く。

二〇世紀前半、日本、ロシア、中国のそれぞれの「辺境」地域は、なぜ「生命線」となったのか。

義和団戦争から満鉄解体まで、満蒙でくりかえされる軍事衝突には、「鉄道」をめぐる利権が絡んでいた。

ロシアが「北満洲」に設立した中東鉄道とライバル会社満鉄との権益競争、ロシア革命後の「革命派」と「反革命派」の内戦、張作霖など軍閥とスターリンの対決……。

鉄道をめぐるドラマを辿り、新しい国際政治史を描く。

2014.09.26発売

感情の政治学

講談社選書メチエ

個人が政治の情報を集め、投票先を主体的に、合理的に選択すれば、政治はよくなる――。そのような政治観は幻想に過ぎない。自分の思う通りにならない他者と、人間の非合理性に注目し、政治を組み立て直す。理性を重視する従来のパラダイムではこぼれ落ちてしまう現実の政治を気鋭の政治学者が描き出す一冊。(講談社選書メチエ)

個人が政治の情報を集め、投票先を主体的に、合理的に選択すれば、

政治はよくなる――。そのような政治観は幻想に過ぎない。

自分の思う通りにならない他者と、人間の非合理性に注目し、

政治を組み立て直す。

理性を重視する従来のパラダイムではこぼれ落ちてしまう現実の政治を

気鋭の政治学者が描き出す一冊。

2014.09.26発売

ジェフ・ベゾス アマゾンをつくった仕事術

「利益を出すことは愚かだ。儲けるくらいなら、顧客にもっとサービスしろ」「地球最大の書店」というキャッチフレーズでスタートしたアマゾンは、すでに「米国で最も信頼できるブランド」のトップに選ばれるほどに成長し、世界の消費スタイルすら変えた。創業者・ベゾスの生い立ちや、数多く残した名言、そしてアマゾンのこれまでの歩みを振り返りながら、稀代の経営者の哲学、発想術、ビジネス戦略を学ぶ。

「利益を出すことは愚かだ。儲けるくらいなら、顧客にもっとサービスしろ」

1995年、「地球最大の書店」というキャッチフレーズでスタートしたアマゾンは、すでに「米国で最も信頼できるブランド」のトップに選ばれるほどの企業に成長し、世界の消費スタイルすら変えてしまった。

一方、創業者ジェフ・ベソズの実像はいまだに謎めく。アマゾン最大のブラックボックスと称する人もいる。非常に長い時間軸でビジネスを考え、人生を設計しているベゾス。彼の「利益」「競争」「成長」などのとらえ方は、「なるほど、これなら成功する」というヒントに満ちており、かつ、きわめて現実的なセオリーと言っていい。

ベゾス生い立ちや数多く残した名言、そしてアマゾンのこれまでの歩みを振り返りながら、稀代の経営者の哲学、発想術、ビジネス戦略を学ぶ。

2014.09.26発売

未闘病記――膠原病、「混合性結合組織病」の

文芸(単行本)

第67回野間文芸賞受賞!2013年2月、突然の高熱と激痛に襲われた作家は膠原病の一種、「混合性結合組織病」と診断される。不治、希少、専門医にも予測が難しいその病状……。劇薬の副作用、周囲からの誤解、深まる孤立感。だが長年苦しんできたこの「持病」ゆえの、生き難さは創作の源だった。それと知らないままに病と「同病二人」で生き、書き続けた半生をここに――。

2014.09.26発売

稚拙なる者は去れ 天才心臓外科医・渡邊剛の覚悟

数々の難手術を成功させ、以前なら、なす術のなかった患者たちの命を救ってきたことから「現代のブラック・ジャック」「天使の手をもつ心臓外科医」などと称される金沢大学の渡邊剛教授。本書は渡邊医師のこれまでの軌跡と、さらなる医療への夢を追います。

数々の難手術を成功させ、以前なら、なす術のなかった患者たちの命を救ってきたことから「現代のブラック・ジャック」「天使の手をもつ心臓外科医」などと称される金沢大学の渡邊剛教授。日本で初めて「オフポンプ手術」(人工心肺を使わず、心臓を拍動させたまま行う手術。天皇陛下の狭心症手術で一躍有名になった)を成功させ、スタンダードな技術として確立すると同時に、わが国では他にできる者がいない「ロボット手術」や「アウェイク手術」も日常的にこなす人物です。血管を吻合するスピードは一般の5倍といわれる手早さ、執刀した手術の成功率は、世界一の99.5%。

若き日は、ドイツで心臓外科の父と呼ばれるハンス・ボルスト教授のもとで修行し、技術だけでなく、「人に頼るな」という教えを叩きこまれました。人に頼るなとは、権威や因習、序列、流行ではなく、自分で判断するということ。この反骨精神が、渡邊医師の生き方を貫いてきました。

「ブラック・ジャックになりたい」と夢見た少年は、世界最高レベルの医者となったいまでも、「とにかく患者と関わりたい」と、多忙をきわめながらも、手術前の患者と、その状態を知るため、直にメールでやりとりをします。手術費を払えない子どもが患者のときには、費用を自腹で負担することもあるといいます。

本書は渡邊医師のこれまでの軌跡と、さらなる医療への夢を追います。

2014.09.26発売

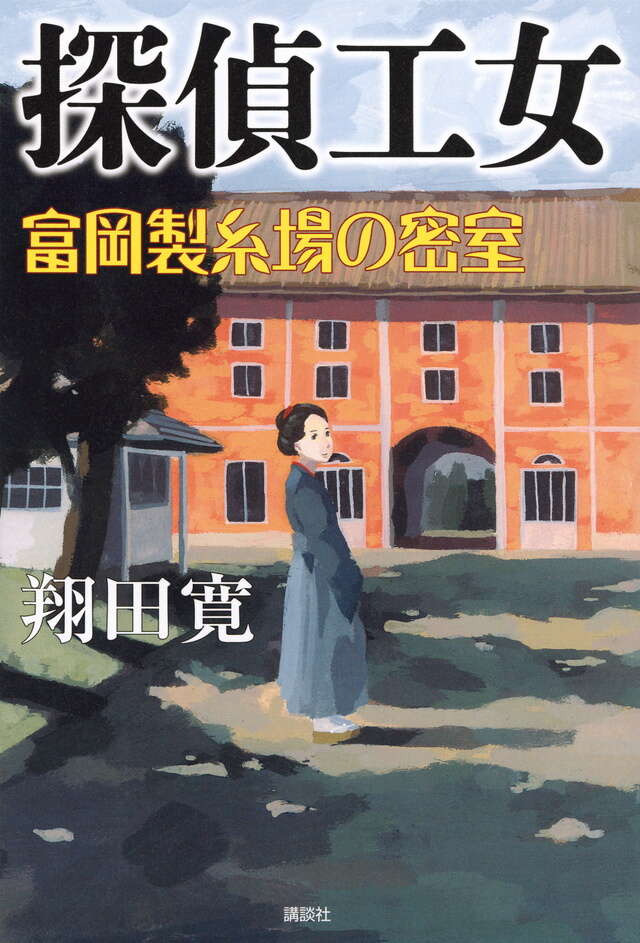

探偵工女 富岡製糸場の密室

文芸(単行本)

日本の近代化を推進する原動力として、明治新政府が総力を挙げて建設した富岡製糸場。開業翌年の明治6年、この大規模器械式製糸場内で、若き工女が惨殺死体となって発見された。密室殺人の裏に隠された意外な真相に、被害者の傍輩である工女が迫る。

日本の近代化を推進する原動力として、明治新政府が総力を挙げて建設した富岡製糸場。開業翌年の明治5年、この大規模器械式製糸場内で、若き工女が惨殺死体となって発見された。密室殺人の裏に隠された意外な真相に、被害者の傍輩である工女が迫る。『誘拐児』ほかで時空を超える人間の業と謎を探求し続ける江戸川乱歩賞作家による、近代日本ミステリー。

2014.09.26発売

がんばろう薬剤師 -医療貢献のための道を探る

薬剤師さんが、なぜ病棟にいるんですか?

薬局にいる薬剤師さんて、なぜ白衣を着ているんですか?

薬剤師の業務内容が一般には(医療関係者にも)正確に知られていない現実、そしてこれから薬剤師が目指す方向について、病院薬剤師を経て大学教員となり、日本の薬学教育でのバイタルフィジカルアセスメント導入を一番最初に全国発信した著者が、本音で語る。薬学関係者、薬学生、薬剤師必読の書。

2014.09.26発売

亀田講義ナマ中継 生化学

分量が多くて難しそうな生化学を、あのスーパー講師が一刀両断!大学に入学したものの生化学の授業にまったくついていけない天才ネコをパートナーに迎えて、効率よく生化学のポイントを伝授。