講談社選書メチエ作品一覧

性と呪殺の密教 怪僧ドルジェタクの闇と光

講談社選書メチエ

性と殺の蜜月は密教に何をもたらしたか

密教は性と呪力に満ちている。光と闇、2つの世界を具有することの豊穣と危険。チベット仏教史上、最強にして最凶、密教僧ドルジェタクの生涯を通じ、宗教が内包する超絶的エネルギーの核心に迫る。

・密教をどうとらえるか

・ドルジェタク登場

・荒れ狂う呪殺の嵐

・性のヨーガ

・チベット仏教の最終解答

・オウム真理教

縄文論争

講談社選書メチエ

ここまでわかった! 縄文学の最前線

縄文人はどこから来たか? すでに米を作っていたのになぜ稲作中心の社会にならなかったのか? 土偶は何に使われたのか? 三内丸山発見の真の意義は何か? 百家争鳴の縄文像を検証し、最新の知見で縄文学の最前線を紹介する。

【目次】

序章 三内丸山遺跡の衝撃

1 眠りから覚めた四五〇〇年前の北のムラ

2 科学の目が明らかにしたこと

3 巻き起こった縄文論争

4 人口五〇〇人説、縄文都市説はなぜ批判されたのか

5 三内丸山遺跡の意義

第一章 縄文文化とは何か 多様な暮らしと物質文化

1 別の価値観をもつ縄文文化

2 忘れさられた道具=土偶

3 縄文人像はどのように変わったか

4 今、何が問題になっているのか 本書の構成

第二章 多様な縄文文化

1 現在とは異なる環境

2 縄文時代の年代

3 縄文文化の三大別

4 変化する多様性

第三章 縄文人出現

1 縄文人はどこから来たのか

2 日本半島から日本列島へ

3 縄文文化の始まり なぜ縄文時代は始まったのか

第四章 縄文時代のコメ

1 縄文稲作の証拠

2 縄文稲作の実態

3 縄文稲作と弥生稲作の違い

第五章 縄文の終焉、弥生の変革

1 縄文人はなぜ水田稲作中心の生活に転換したのか

2 韓半島の農耕文化

3 韓半島文化はどのように伝わったか

4 縄文人側の理由

5 弥生変革を起こしたのは在来人か、渡来人か

6 筆者の弥生文化成立論 存在した複数の成立過程

7 縄文の終焉と弥生の変革

第六章 世界の中の縄文文化

1 縄文文化と新石器文化

2 新石器文化とはどんな文化か

3 縄文文化の研究史 新石器時代との関連を中心に

4 農耕の問題

5 新石器時代の農耕の内容

6 日本における縄文文化・新石器文化を再考する

7 北西ヨーロッパにおける新石器文化を再考する

8 変遷する新石器文化観 社会との関連

9 縄文を定義しなおす 東アジアにおける後氷河期適応としての縄文

終章 本書で明らかにした縄文時代像

註

参考文献

付録 おすすめサイトベスト10

あとがき

索引

インド哲学七つの難問

講談社選書メチエ

西洋哲学とは一味ちがいます。

「有る」とは何か? 「無い」とは何か? 本当の「自己」とは何か? ことば、存在、自己、名付け、因果、知識、無我……。インド哲学のもっとも根本的な七つの問いを考える。

【目次】

序 インド哲学は哲学である

第一問 ことばには世界を創る力があるのか?

1 真実のことばは世界を創る

2 真実、戒、誓戒

3 菩薩の波羅蜜と誓願

第二問 「有る」とは何か、「無い」とは何か?

1 唯名論における有

2 実在論における有

3 絶対無とは何か

4 無は知覚できるか

第三問 本当の「自己」とは何か?

1 自己と心身の異同

2 自己認識の可能性

3 自己と世界の関係

第四問 無我説は成り立つか?

1 非我説から無我説へ

2 唯名論からする無我説

3 現象主義からする無我説

4 輪廻に自己はいらないとする無我説

第五問 名付けの根拠は何か?

1 語の適用根拠としての普遍と特殊

2 普遍と特殊の用語法

第六問 知識は形をもつか?

1 有形象知識論

2 無形象知識論における知識の真偽

第七問 どのようにして、何が何の原因なのか?

1 二つの因果論

2 無分別知と有分別知 その因果関係

あとがき

索引

ニッポンは面白いか

講談社選書メチエ

「ミステリアス?」「未熟?」「異質?」

この国はこう見える

「私」の秘密 哲学的自我論への誘い

講談社選書メチエ

中島哲学の核心=まったく新しい自我論!

「私とは何か」と問う者こそが、「私というあり方」をする者である。

過去と現在。両立しえない2つの時間をつなぐ能力こそが、「私」である。

時間論・身体論との出会いが、「私」という不可思議な存在の謎を解く。

荘子=超俗の境へ

講談社選書メチエ

人間社会を悠々と俯瞰する巨鳥「大鵬」がいる。貧窮の中に生き生きと暮らし、反権力を貫く賢者がいる。濁流の上を平然と泳ぐ達人もいる……。世俗を脱しきれない我々人間に、二千数百年の時を超えて驚きと感動を与え続ける「荘子」の思想の核心とは。天地自然の「道」を説く「大いなる知慧」に迫る。

【目次】

第一章 大鵬の寓話 世俗世界の超越

1 ホラ話から超越的思考へ

2 究極的な境地を目指す

第二章 荘子の生涯 清貧自適の人生

1 バカにされる国に生まれて

2 遊説で説いた思想

3 反権力を貫く

第三章 荘子の思想形成 恵子との問答

1 論理学者・恵子との交流

2 恵子の論理学と荘子の哲学

3 無可有の郷を逍遥する

第四章 荘子思想の核心 斉物の理論

1 『荘子』の成立と注釈

2 天地自然と「心」との連関

3 荘子の認識論

4 荘子の存在論

5 完全なる「道」への窮極思考

第五章 道の体得 達人たちの世界

1 技を窮めて道に至る

2 窮極の技を会得するには

3 達人の条件

第六章 荘子の死生観 生死の超越

1 肯定的に「死」を考える

2 死に臨んでどうするか

あとがき

索引

ラカン 哲学空間のエクソダス

講談社選書メチエ

ラカンは精神分析のモーセである。約束の地は「他者」。

フロイトの開いた人間存在の最奥に位置する問題へと踏み込んでいったラカン。「シニフィアン」をはじめ独特の諸概念を生み出したセミネールの議論をたどり、「他者がある」ことに向けられた問いとの格闘の軌跡をたどる。

【目次】

序章 精神分析のモーセ

第一章 フロイトからラカンへ 「危機」の相続人として

1 言葉の意味、言葉の力

2 技法の確立と一九二〇年の「危機」

3 危機のテクスト、テクストの危機

第二章 精神分析への道 パラノイア・文学・戦争

1 他の起源

2 もう一つの「危機」

3 異形の言葉から内なる狂気へ

第三章 「シニフィアン連鎖」の思想

1 ラカンが参照する言語学

2 「言わんとすること」と聴く者のあいだ

3 「機知」あるいはシニフィアンの耐えがたい軽さ

第四章 エディプスコンプレックスと「グラフ」 王国の地形図

1 エディプスの鋳直し

2 欲望のマッピング ラカンのグラフ

第五章 大他者の基層 脱出の経路を求めて

1 砂漠へむかう道とその先駆者

2 大他者への賭

3 大他者の殲滅 性関係はあらぬ

第六章 「ディスクール」と「性別化」 砂漠の住まい方

1 望むことの享楽

2 欲動=機械としての身体

3 四つのディスクール

4 原父から性別化の理論へ

エピローグ 「ヨルダン川」の此岸で

読書案内

註

索引

江南 中国文雅の源流

講談社選書メチエ

『雅』にして『俗』――江南が中国の知を生んだ!

「上に天堂あり、下に蘇杭あり」――。

その昔、蘇州・杭州の富、美、快楽を称え、地上の天国と謳われた江南。

空前の書画骨董ブーム、繁栄する出版業、朱子学の興隆。

芳醇かつ猥雑な都市文化が生み出した中国史上の南の豊かさを解き明かす。

【目次】

序章 中国史上の南北問題

第一章 趣味の市場

第二章 学術の市場

第三章 通鑑一族の繁衍

第四章 北虜南倭

第五章 動乱の時代と南人

第六章 技を片手に

終章 中国史における「南」

註

関連年表

あとがき

人名索引

知の教科書 キリスト教

講談社選書メチエ

楽しい「知」の世界へようこそ――

世界最大の宗教、要するにどんなこと?

よく聞くけれど正しくは知らない世界。

聖書には何が書かれているか。

一神教とはどのような考え方か。

ユダヤ教との違いは何か。

日本人がなかなか理解できにくいキリスト教の基本を、様々な角度から平易に解説する。

〔本書の内容〕

●教養としてのキリスト教

●キリスト教を読む

●キーワードで考えるキリスト教

●キリスト教と歴史

●イエスは何語で話したか

●どのような宗教とどのように関わるか

ソ連=党が所有した国家 1917ー1991

講談社選書メチエ

20世紀最大の事件の真相とは?

20世紀最大の政治組織=ソ連共産党がつくった国家でなにが起こったのか?

官僚制、大粛清、飢餓、強制収容所……。ナンバー2モロトフの回想を通して、党が国家であった時代の軌跡を辿る。

グルメなサル香水をつけるサル ヒトの進化戦略

講談社選書メチエ

「悪食」と「フェロモン」がヒトを生んだ! 「食探し」は脳を発達させ、「匂い」はコミュニケーションをもたらす。ヒトはなぜ1日に多種の食べ物を求めるのか? 自分とは異なる「匂いの遺伝子」を好むのはなぜか? 味覚・嗅覚の最新研究がサルからヒトに至る進化を捉えなおす。

【目次】

プロローグ 「味」と「匂い」の進化論

第一章 霊長類とは何か

1 サルからヒトへ

2 雑食性の動物

3 情報源としての匂い

第二章 グルメなサル ヒトの採食戦略

1 哺乳類の味覚・霊長類の味覚

2 食物毒への対抗戦略

3 グルメの生物学的起源

第三章 香水をまとうサル ヒトの繁殖戦略

1 フェロモンとは何だろう

2 HLA遺伝子と配偶者選択

3 ヒトはなぜ香水をつけるのか

第四章 感覚の序列化

1 嗅覚・味覚の哲学史

2 現代の感覚論

第五章 嗅覚・味覚から見た世界

1 匂いというコード

2 嗅覚・味覚が発達するとき

3 嗅覚・味覚の異文化比較

4 匂いと思い出

5 情報を並列処理するヒト

エピローグ 「食」と「香り」で読み解く現代

主要参考文献

あとがき

天才音楽家たちの友情記念帳

講談社選書メチエ

出会い、そして別れ……。

大作曲家たちの記帳を読み解き、その知られざる素顔を探る。

16世紀以来「友情の証」として交わされた記念帳(シュタムブッフ)。バッハ、ハイドン、ベートーヴェン、そしてモーツァルト。大作曲家たちの記帳を読み解き、その知られざる素顔を探る。

【目次】

序章 友情を記念するということ

第一章 友情記念帳の歴史

1 友情記念帳とはなにか

2 友情記念帳の起源

3 「友情崇拝」の時代

4 「リート」の発展

第二章 音楽と友情記念帳

1 記入される曲種

2 引用

3 視覚的要素としての音楽

4 音楽に関する思想表現

第三章 J・S・バッハとその息子・弟子たち

1 巨匠ヨハン・セバスティアン・バッハ

2 J・S・バッハの音楽家の息子たち

3 バッハ最晩年の弟子たち

第四章 ハイドンとモーツァルト

1 大作曲家ヨーゼフ・ハイドン

2 天才モーツァルトの友情記念帳

第五章 ベートーヴェンの複雑な顔

1 急ごしらえの友情記念帳

2 ブルンズヴィック姉妹への想い

第六章 変容する友情記念帳 独自な表現を求めて

1 歌曲作曲家ヨハン・フリードリヒ・ライヒャルト

2 文学と音楽の接点

3 シューベルトの機知

4 ゲーテの姿勢と新時代のはじまり

終章 友情記念帳研究への展望

註および参考文献

図版出典一覧

あとがき

索引

イエスと親鸞

講談社選書メチエ

われわれはみな極悪人である! 二人の宗教的天才が喝破した究極の真理

二人の宗教的天才が全存在をかけた「問い」とは何だったのか? 宗教は迷信ではない。ラディカルな自己認識の革命へと導く論理的な問いである。自己の悪を見つめたイエスと親鸞。二人の思想に通底する「普遍性」を明らかにし、宗教の新たな可能性を提起する。

【目次】

はじめに 宗教に懐疑的な現代人のために

第一章 なぜ、今イエスと親鸞か

1 イエスと親鸞の道

2 宗教というもの

第二章 ユダヤ教の伝承

1 「創世記」は何を語る物語か

2 「十戒の教え」とは何か

第三章 イエスの教え

1 われわれはみな罪人である

2 ヨハネからイエスへ

第四章 親鸞の教え

1 仏教と浄土教

2 親鸞の教えの背景

3 『歎異抄』をよむ

第五章 幸福とは何か

あとがき

陰陽道 呪術と鬼神の世界

講談社選書メチエ

安倍晴明が駆使した技術。その本当の姿とは?

呪法、占法、暦法、そして世界を貫く「気」の体系――。1400年にわたって日本を支配し続けた思想「陰陽道」。その起源・理論から「陰陽師」の活躍の真相まで解き明かす! 阿倍晴明が駆使した技術。その本当の姿とは?

【目次】

プロローグ

第一章 平安貴族の日常と陰陽道

1 藤原彰子の入内

2 不安だらけの平安貴族

第二章 「陰陽寮」と「陰陽道」

1 「陰陽寮」という官庁

2 「陰陽の術」と「陰陽道」

第三章 「陰陽」の理論と世界観

1 世界の根本としての「気」

2 「気」のはたらきとしての「陰陽」

3 世界の広がりとしての「五行」

第四章 暦と世界の変化

1 「一千年前」とはいつなのか?

2 暦を成り立たせる世界観

3 「陰陽」と「天」の世界の時間

第五章 陰陽道の占い

1 陰陽寮で扱われた占い

2 陰陽道の占いのすがた

第六章 呪術者としての陰陽師

1 式神の正体と実在性

2 歴史上の安倍晴明

3 陰陽師のさまざまな活動

エピローグ

安倍晴明関係年表

主要参考文献

あとがき

索引

カレーライスの誕生

講談社選書メチエ

インド由来の「食の王者」を巧みに変奏し、新作を開発する日本人。なぜ関西では牛肉、関東では豚肉なのか。福神漬との組み合わせは、いつ生まれたのか――。カレーライス誕生と作り手たちの知恵とドラマ。

偽書の精神史 神仏・異界と交感する中世

講談社選書メチエ

天狗・魔王が跳梁し、神仏の声響く〈魔仏一如〉の世界=中世。膨大な偽書はなぜ書かれたのか。新仏教を生みだした精神風土はなにか。混沌と豊穣の世界に分け入り、多彩な思想を生みだす力の根源に迫る。

【目次】

序章 偽書の精神史へ

第一章 新仏教と本覚思想のあいだ

1 本覚思想と日蓮遺文

2 法華唱題の根拠

3 新仏教と本覚論はどこが違うか

第二章 偽書の時代としての中世

1 予言する聖徳太子

2 未来記の流行

3 中世日本紀の世界

4 神道説の形成と偽書

第三章 偽書はいかにして作られるか

1 異界からの言葉

2 夢見の作法

3 親鸞の夢

4 夢が告げる未来

第四章 中世的コスモロジーと偽書

1 中世コスモロジーの構造

2 起請文の神仏

3 偽書成立のメカニズム

4 中世人はなぜ偽書を書いたか

第五章 鎌倉新仏教の誕生

1 日蓮の彷徨

2 本仏との邂逅

3 新仏教の目指したもの

4 根源なる存在を求めて

第六章 偽書を超えて

1 偽書からみた中世

2 偽書の時代の終焉

3 偽書の精神と現代

引用参照文献一覧

あとがき

索引

熊から王へ カイエ・ソバージュ(2)

講談社選書メチエ

カイエ・ソバージュ第2巻刊行!

「国家=野蛮なるもの」はいかに誕生したか?

熊をカミとする狩猟民たちの「対称性の思考」とは?

「哲学」と「権力」が共存する冬の祭りの秘密とは?

王を戴く国家が「無法の野蛮」と結びつく根源へと遡行する。

考える細胞ニューロン 脳と心をつくる柔らかい回路網

講談社選書メチエ

脳とコンピュータ、どう違う?――キーワードはニューロン

千億以上の細胞が、一瞬に、中央の指令もなしに協働する――究極の情報処理システム=脳。細胞ニューロンが、記憶・心・知性を生み出す驚異のメカニズムを解き明かす。

【目次】

プロローグ ニューロンを知ってどうするの?

第一章 不思議な細胞と回路網

1 細胞はかしこい

2 ニューロンと回路網の発見

3 発生・死滅・再生

4 回路網の形成と整備

第二章 情報を表現するニューロンの活動

1 個性的な活動

2 単一か集団か

3 情報を表現するニューロン集団

4 主役はセル・アセンブリ

第三章 変化し続けるニューロンと回路網 記憶

1 回路網は柔軟である

2 記憶を担うミクロな変化

3 記憶は柔軟に変化する

4 回路網の混乱

第四章 同じ脳は二つとない 個性と復元

1 脳は一人一人違う

2 個性を生み出すもの

3 個性の限界としたたかな復元力

4 固い脳と固い人間からの決別

エピローグ 知性って何?

引用文献

参考図書

あとがき

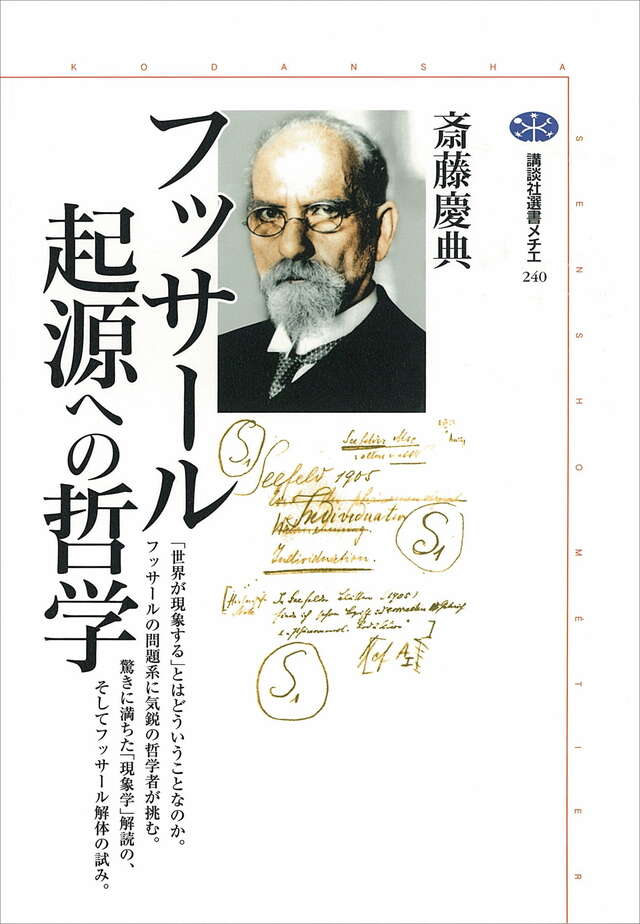

フッサール 起源への哲学

講談社選書メチエ

なぜ、私の前に世界は「現象」しているのか。この問いを巡り、現象学の祖はいかに思索し、どのような限界に漸近していたのか。気鋭の哲学者による驚きに満ちた「現象学」解読の、そしてフッサール超克の試み。(講談社選書メチエ)

なぜ、私の前に世界は「現象」しているのか。この問いを巡り、現象学の祖はいかに思索し、どのような限界に漸近していたのか。気鋭の哲学者による驚きに満ちた「現象学」解読の、そしてフッサール超克の試み。

風俗営業取締り

講談社選書メチエ

悪い遊びVS.監視する権力

有害環境の隔離・監視から青少年の健全育成へ

大人の男の遊び=「飲む・打つ・買う」を家庭から隔離せよ。

権力の規制と無限増殖する遊びのダイナミズム。

赤線・個室付浴場の隔離から、ゲームセンター・テレクラでの青少年保護まで「風営法」の発想と歴史をたどる。