マイページに作品情報をお届け!

死に至る病

シニイタルヤマイ

- 著: セーレン・キェルケゴール ,

- 訳: 鈴木 祐丞

「死に至る病とは絶望のことである」。──この鮮烈な主張を打ち出した本書は、キェルケゴールの後期著作活動の集大成として燦然と輝いている。本書は、気鋭の研究者が最新の校訂版全集に基づいてデンマーク語原典から訳出するとともに、簡にして要を得た訳注を加えた、新時代の決定版と呼ぶにふさわしい新訳である。「死に至る病」としての「絶望」が「罪」に変質するさまを見据え、その治癒を目的にして書かれた教えと救いの書。

実存主義の祖セーレン・キェルケゴール(1813-55年)の主著、待望の新訳!

「死に至る病とは絶望のことである」。──この鮮烈な主張を打ち出した本書は、キェルケゴールの後期著作活動の集大成として燦然と輝いている。本書は、気鋭の研究者が最新の校訂版全集に基づいてデンマーク語原典から訳出するとともに、簡にして要を得た訳注を加えた、新時代の決定版と呼ぶにふさわしい新訳である。

キェルケゴールは、本書の第一編で、まず人間を普遍的かつ非キリスト教的な視座から描き、人間の特定のあり方が「死に至る病」としての「絶望」であることを明らかにした上で、絶望がさまざまな仕方で具現化されるさまを見ていく。そして続く第二篇では、キリスト教的な視座から人間を改めて捉え直し、その考察を通して、心理学的な概念である「絶望」がキリスト教的な概念である「罪」に変質していくことを指摘する。そうして、その罪がさまざまな仕方で具現化されるさまが描き出されて本書は閉じられる。

このようにして「絶望」と「罪」の精緻を極める診断が行われる目的は「死に至る病」を治療することにあった。キェルケゴールはこう言っている。「この書全体において、私は信頼できる航路標識にしたがって舵をとるように、信仰にしたがって舵をとっている」。そうして読者の一人一人をキリスト教の信仰に導き、「死に至る病」を治癒させること。キェルケゴールが生きたキリスト教世界からは遠く離れた現代日本であるが、人間が「絶望」から無縁ではいられない存在であるかぎり、本書は限りない教えと救いを与えてくれるに違いない。

- 前巻

- 次巻

オンライン書店で購入する

目次

序 言

緒 言

第一編 死に至る病とは絶望のことである

A 絶望が死に至る病であるということ

A 絶望とは、精神における、自己における病であり、したがって絶望は三つの姿をとりうる。絶望して、自己を持っているということを意識していないこと(非本来的な絶望)。絶望して、自己自身であろうとしないこと。絶望して、自己自身であろうとすること

B 絶望の可能性と現実性

C 絶望は「死に至る病」である

B この病(絶望)の普遍性

C この病(絶望)の諸形態

A 意識されているか否かについては考慮せずに考察された絶望。したがって、ここでは総合の諸契機だけが考慮される

a 有限性‐無限性という規定の下に見られた絶望

b 可能性‐必然性という規定の下に見られた絶望

B 意識という規定の下に見られた絶望

a 絶望を絶望と知らないでいる絶望。あるいは、自己を、永遠な自己を持っていることについての、絶望的な無知

b 自分が絶望であることを意識している、したがって、自分が何か永遠なものを包有している自己を持つことを意識している絶望。そこで、この絶望は、絶望して自己自身であろうとしないか、それとも、絶望して自己自身であろうとするか、そのいずれかである

第二編 絶望は罪である

A 絶望は罪である

第一章 自己についての意識の移り変わり(神の前、という規定)

付論 罪の定義が躓きの可能性を孕んでいること。躓きについての一般的考察

第二章 罪のソクラテス的定義

第三章 罪は消極的なものではなく積極的なものであるということ

Aへの付論 しかしそうすると、罪とはある意味できわめて稀なものだとなりはしないだろうか?(教訓)

B 罪の継続

A 自分の罪をめぐって絶望する罪

B 罪の赦しについて絶望する罪(躓き)

C キリスト教を「積極的に」廃棄し、虚偽であると宣言する罪

訳者解説

書誌情報

紙版

発売日

2017年04月11日

ISBN

9784062924092

判型

A6

価格

定価:1,265円(本体1,150円)

通巻番号

2409

ページ数

296ページ

シリーズ

講談社学術文庫

電子版

発売日

2017年04月21日

JDCN

0629240900100011000S

著者紹介

1813-55年。デンマークの哲学者。実存主義哲学の祖とも位置づけられ、膨大な著作と日記を残した。代表作は、本書のほか、『あれか、これか』(1843年)、『不安の概念』(1844年)。

1978年生まれ。現在、秋田県立大学助教。専門は、宗教哲学。著書に『キェルケゴールの信仰と哲学』、編訳書に『キェルケゴールの日記』がある。

オンライン書店一覧

関連シリーズ

-

物語化批判の哲学

-

プラトンと反遠近法

-

フーコーの系譜学

-

思想としての孤独

-

「書くこと」の哲学 ことばの再履修

-

ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法

-

メルロ=ポンティの思想

-

フロイトとベルクソン

-

『改造』論文集成

-

哲学するベートーヴェン

-

誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治

-

ヨーロッパの地理哲学

-

心の哲学史

-

哲学問題としてのテクノロジー

-

庭の話

-

自然哲学序説

-

ニーチェ 〈永劫回帰〉という迷宮

-

哲学者と象牙の塔

-

善悪の彼岸

-

現代思想としての西田幾多郎

-

<思想>の現在形

-

MORAL

-

柳田国男と事件の記録

-

ベンヤミンの<問い>

-

生きることは頼ること 「自己責任」から「弱い責任」へ

-

身体と魂の思想史 「大きな理性」の行方

-

仕事

-

哲学の世界 時間・運命・人生のパラドクス

-

嘘の真理(ほんと)

-

思考実験入門 世界五分前仮説からギュゲスの指輪まで

-

メタバースの哲学

-

ベルクソン哲学の遺言

-

今を生きる思想 ジョン・ロールズ

-

日本哲学入門

-

正義とは何か

-

存在と思惟 中世哲学論集

-

ポスト戦後日本の知的状況

-

快読 ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』

-

所有とは何か

-

「くぐり抜け」の哲学

-

情報哲学入門

-

〈私〉を取り戻す哲学

-

知性改善論

-

所有論

-

なぜあの人と分かり合えないのか 分断を乗り越える公共哲学

-

技術の哲学

-

理性の呼び声

-

ツァラトゥストラはこう言った

-

非有機的生

-

ゴルギアス

-

ユング 錬金術と無意識の心理学

-

日常性の哲学 知覚する私・理解する私

-

今を生きる思想 西田幾多郎

-

人間の条件

-

精読 アレント『人間の条件』

-

親切人間論

-

今を生きる思想 ミシェル・フーコー

-

今を生きる思想 ハンナ・アレント

-

これでわかった「現代思想・哲学」大全

-

完全解読ヘーゲル 『精神現象学』

-

パルメニデス

-

ヘーゲル 宗教哲学講義

-

畠中尚志全文集

-

読むことのアレゴリー

-

田中美知太郎 哲学入門

-

ソフィスト

-

人口の経済学

-

今を生きる思想 ショーペンハウアー

-

今を生きる思想 ジャン=ジャック・ルソー

-

新・哲学入門

-

ときは、ながれない 「時間」の分析哲学

-

〈実存哲学〉の系譜

-

思考の庭のつくりかた はじめての人文学ガイド

-

『エセー』読解入門 モンテーニュと西洋の精神史

-

アルチュセール全哲学

-

ベルクソンの哲学 生成する実在の肯定

-

スマートな悪 技術と暴力について

-

現代思想入門

-

人格の哲学

-

平成転向論 SEALDs 鷲田清一 谷川雁

-

スピノザ 人間の自由の哲学

-

クリティック再建のために

-

デカルト 「われ思う」のは誰か

-

中国思想史

-

永遠の平和のために

-

方法叙説

-

自然真営道

-

「知の商人」たちのヨーロッパ近代史

-

言語的思考へ 脱構築と現象学

-

易学 成立と展開

-

新視覚新論

-

辞世の作法

-

我と汝

-

日本哲学の最前線

-

使える哲学 私たちを駆り立てる五つの欲望はどこから来たのか

-

はじめてのプラトン 批判と変革の哲学

-

スウェーデンボルグ

-

夢と虹の存在論 身体・時間・現実を生きる

-

自然の哲学史

-

超解読! はじめてのヘーゲル『法の哲学』

-

フォン・ノイマンの哲学 人間のフリをした悪魔

-

哲学者ディオゲネス 世界市民の原像

-

イソクラテスの修辞学校

-

ヴァレリー 芸術と身体の哲学

-

晩年のカント

-

現代民主主義 思想と歴史

-

古代哲学史

-

自由意志の向こう側 決定論をめぐる哲学史

-

はじめてのスピノザ 自由へのエチカ

-

ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する

-

「人間以後」の哲学 人新世を生きる

-

笑いの哲学

-

ローマの哲人 セネカの言葉

-

贈与の系譜学

-

イマジネール 想像力の現象学的心理学

-

デリダ 脱構築と正義

-

「心の哲学」批判序説

-

ルイ・ボナパルトのブリュメール18日

-

レヴィナス 「顔」と形而上学のはざまで

-

全体性と無限

-

ペルシア人の手紙

-

生まれてきたことが苦しいあなたに 最強のペシミスト・シオランの思想

-

詩としての哲学 ニーチェ・ハイデッガー・ローティ

-

名前の哲学

-

西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か

-

暗黒の啓蒙書

-

心にとって時間とは何か

-

新しい哲学の教科書 現代実在論入門

-

愛

-

資本主義に出口はあるか

-

西洋の哲学・東洋の思想

-

我思う、ゆえに我あり デカルトの「方法序説」より

-

劣っていることは資産である アドラーの「個人心理学講義」より

-

箴言集

-

解読 ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

-

神とは何か 哲学としてのキリスト教

-

創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで

-

技術とは何だろうか 三つの講演

-

プラグマティズム

-

言語と行為

-

空想から科学へ―社会主義の発展―

-

なぜ私は一続きの私であるのか

-

世界史の哲学講義

-

カントの「悪」論

-

自殺について

-

天然知能

-

哲学の練習問題

-

バカロレア幸福論 フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン

-

ラカンの哲学

-

ツァラトゥストラはかく語りき

-

「東洋」哲学の根本問題

-

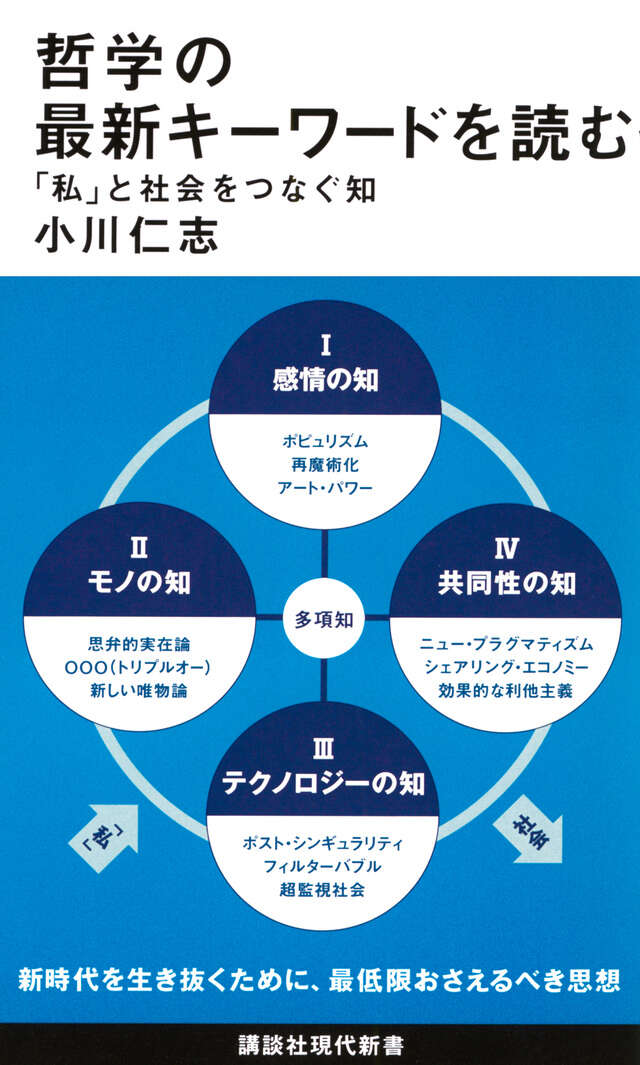

哲学の最新キーワードを読む 「私」と社会をつなぐ知

-

幸福について

-

リュシス・恋がたき

-

三つの革命

-

内乱の政治哲学

-

道徳を基礎づける

-

ゼノン 4つの逆理

-

欲望論

-

モンテーニュの書斎

-

法哲学入門

-

ヨハネス・コメニウス

-

アルキビアデス クレイトポン

-

哲学以前

-

幸福の哲学 アドラー×古代ギリシアの智恵

-

愉しい学問

-

Jポップで考える哲学

-

九鬼周造

-

論理学

-

心という難問

-

「不思議の国のアリス」の分析哲学

-

物質と記憶

-

来たるべき内部観測

-

美学

-

哲学な日々

-

モンテーニュ よく生き、よく死ぬために

-

精読 アレント『全体主義の起源』

-

あるようにあり、なるようになる

-

アリストテレスの人生相談

-

キェルケゴールの日記 哲学と信仰のあいだ

-

日本精神史

-

純粋理性批判

-

差別感情の哲学

-

マックス・ウェーバーを読む

-

闘うための哲学書

-

〈弱さ〉のちから ホスピタブルな光景

-

弁証法とイロニー 戦前の日本哲学

-

分析哲学入門

-

反哲学史

-

哲学塾授業 難解書物の読み解き方

-

哲学者たちのワンダーランド 様相の十七世紀

-

哲学の教科書

-

哲学の基礎

-

哲学で解くニッポンの難問

-

哲学する心

-

知ること、黙すること、遣り過ごすこと 存在と愛の哲学

-

対話の哲学 ドイツ・ユダヤ思想の隠れた系譜

-

精神の哲学・肉体の哲学 形而上学的思考から自然的思考へ

-

生き方と哲学

-

語りえぬものを語る

-

古代ギリシアの精神

-

現代の哲学

-

科学の解釈学

-

わたしの哲学入門

-

ベルクソン=時間と空間の哲学

-

ヘ-ゲル『精神現象学』入門

-

ヘーゲル「精神現象学」入門

-

プロティノス「美について」

-

ハンナ・アレント

-

ドイツ観念論 カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル

-

デカルト哲学

-

デカルト形而上学の成立

-

デカルト、ホッブズ、スピノザ 哲学する十七世紀

-

ソクラテス以前の哲学者

-

エコエティカ

-

アリストテレス「哲学のすすめ」

-

読む哲学事典

-

哲学入門一歩前-モノからコトヘ

-

哲学の歴史

-

哲学の謎

-

哲学のすすめ

-

超解読! はじめてのヘーゲル『精神現象学』

-

中学生の君におくる哲学

-

西洋哲学史

-

新しいヘーゲル

-

情緒と創造

-

事典・哲学の木

-

私・今・そして神

-

解体新書

-

ラカンの精神分析

-

ミシェル・フーコー

-

まんが 哲学入門――生きるって何だろう?

-

ヘーゲルを総理大臣に!

-

ニーチェとの対話 ツァラトゥストラ私評

-

デカルト=哲学のすすめ

-

ソクラテスの弁明・クリトン

-

ソクラテスと朝食を 日常生活を哲学する

-

スピノザの世界

-

ゲーデルの哲学

-

お茶席の冒険

-

「死ぬのが怖い」とはどういうことか

-

「あなた」の哲学

-

〈子ども〉のための哲学

-

子どものための哲学対話